-

王城岗及阳城遗址 编辑

王城岗及阳城遗址,位于河南省郑州市登封市告成镇。由阳城遗址和王城岗遗址组成,王城岗遗址以龙山文化中晚期遗存为主,兼有裴李岗文化、二里头文化、商周遗存。

王城岗遗址面积约50万平方米,有龙山晚期大、小三座城(小城两座),是同时期河南龙山城址中面积最大的一座,发现有奠基坑、青铜容器残片、玉石琮、白陶器和文字等重要遗存。王城岗大、小城与文献记载的“禹都阳城”和“鲧作城”有关,是研究早期夏文化的重要遗址。 阳城遗址城垣呈长方形,北高南低,南北长约2000米,东西宽约700米,面积约1.4平方千米。在城内外遍布有东周时期陶片和砖瓦片,发现印制有“阳城”或“阳城仓器”的戳记和其他陶文符号,陶文证明这座城址是春秋战国时期的阳城。

1996年11月20日,王城岗及阳城遗址被中华人民共和国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

中文名:王城岗及阳城遗址

地理位置:河南省郑州市登封市告成镇与八方村之间河南省郑州市登封市告成镇告成村东北

所处时代:新石器时代一东周

保护级别:第四批全国重点文物保护单位

编号:4-0013-1-013

批准单位:中华人民共和国国务院

王城岗遗址

1954年春,王城岗遗址在登封县的首次文物普查中发现,当时曾命名为“八方龙山文化遗址”,简称“八方遗址”。

1956年至1958年间,河南省文化局文物工作队数次对八方遗址进行了深入细致的考古复查。

1959年秋,中国科学院考古研究所考古人员组织的豫西“夏墟”考古调查团对八方遗址进行考古调查。

1975年春,经报请河南省文化局和国家批准,即在登封县告成镇设立了“河南省文物工作队登封文物工作站”,开始了以八方遗址为重点的考古发掘工作。

1976~1981年,王城岗遗址发掘发现了两座龙山晚期小城。

2002~2005年,王城岗遗址新发现一座面积34.8万平方米的龙山晚期大城,同时发现了祭祀坑、玉石琮和白陶器等重要遗存,并在大城里发现几处大型夯土基址。

2022年,王城岗遗址新发掘面积近五百平方米,发现有二里头文化时期首见的石凿加工作坊等手工业生产设施,发现有多处二里头文化时期的方形小型半地穴式建筑。

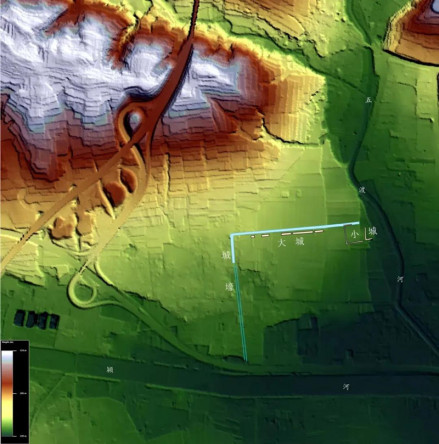

王城岗及阳城遗址环境图

王城岗及阳城遗址环境图

王城岗及阳城遗址环境图

阳城遗址

1977年秋,阳城遗址被发现,没有进行大面积的考古发掘,仅在城内偏北部的较高地带处发掘出了一部分战国时期由城外向城内引水的输水设施,在南城墙外发掘出战国时期铸造铁器的手工业作坊遗址等遗迹。

王城岗遗址

王城岗遗址

王城岗遗址

王城岗遗址东北部发现了龙山文化晚期的城堡遗址,面积约2万平方米。城堡有东西并列两座,东城因被五渡河西移冲刷,只剩下南墙西段,残长约30米,西墙南段残长约65米。西城的轮廓基本清楚,四面墙基多有保存,西城的东墙也是东城的西墙,南墙长约82.4米,南墙东端有一缺口似为城门。西城的西墙长约92米,北墙东段因水毁,残长约29米。西城垣略呈正方形,周长约400米。城墙的筑法是:先在底部挖一个口宽底窄的斜壁基槽,然后从槽底向上逐层填土夯实。夯痕清晰可见。

王城岗遗址大城内发现有二里头文化时期首见的石凿加工作坊等手工业生产设施,发现有多处二里头文化时期的方形小型半地穴式建筑,结合发现的带散水的大中型建筑和除二里头遗址外仅见的兽面纹陶方鼎等祭祀遗存,考古人员认为,王城岗遗址在二里头时代仍为二里头王国里较重要的地方中心城址。

阳城遗址

阳城遗址城垣呈长方形,北高南低,南北长约2000米,东西宽约700米,面积约1.4平方千米。北城墙保存较好。现存地面上的墙体高约8米,底宽20~30米。城墙全为夯筑,部分城墙底部铺一层卵石,夯层厚6~9厘米,每层皆有圆形夯窝。城墙内含春秋战国时期陶片。经专家考证,城墙底部为春秋时夯筑,上部为战国时夯筑,筑法和夯窝形状与郑韩故城的城墙基本相同。陶片上的陶文证明这座城址是春秋战国时期的阳城。

阳城遗址在建筑基址西侧断壁上,还发现了埋有套接的陶水管道,这属于阳城内贮水供水设施。因阳城是建筑在地势较高的坡地上,为了解决城内的供水,曾采用了多节陶质直通管、三通管或四通管在地下铺设成长长的输水管道,把水从城外引入城内。输水管道自北向南铺设在岩石层中挖好的沟槽内,长达千余米。已发掘500米左右,每隔30~50米就有一个三通管或四通管,其南端与一个贮水池相连,贮水池也是开凿在红色石层中,水池底部用河南卵石平铺了一层,用以沉积水内的泥沙。贮水池东壁底部有涵洞和阀门坑,可以向外输水。这是中国已经发现的比较完整的一套东周战国时期的供水设施。另在南城墙外,还发现有一处战国时期的铸铁遗址。

阳城遗址在城内外遍布有东周时期陶片和砖瓦片。尤其在部分战国的豆、釜、量等陶器上,发现印制有“阳城”或“阳城仓器”的戳记和其他陶文符号。城内中部偏北,有一处大型建筑基址。地面上还残留有成片的铺地砖,其上还堆积有较多的砖块、板瓦、简瓦、瓦当和陶器残片。

名称由来

夏禹建都之地,因地处嵩山之南,颍水之北,故名阳城。原为舜让位于禹,禹避舜子商均之地。舜死后,禹行孝三年,遂避于此,以让天下与舜之子商均;天下诸侯却离开商均而朝禹,禹遂即天子之位于此。《孟子•万章上》有“禹避舜之子于阳城,天下之民从之”,《竹书纪年》载“禹居阳城”,均指此地。

相关记载

夏以后,阳城在周代为阳城邑。据《史记•郑世家》:“郑君乙....十一年,韩伐郑,取阳城。”《史记•韩世家》也有“文侯二年伐郑,取阳城”的记载。阳城春秋时属郑,战国时属韩,阳城是春秋时郑国和战国时韩国的西面军事重镇之一。秦统一全国后,实行郡县制,设36郡,阳城属颖川郡。两汉沿用秦制。至唐,仍称阳城县。1971年新郑县郑韩故城出土的战国青铜兵器中,发现有阳城令督造的铜戈,这说明韩国在阳城设有县令。

地理位置

王城岗遗址位于河南省郑州市登封市告城镇与八方村之间。

王城岗遗址

阳城遗址位于河南省郑州市登封市告成镇告成村东北。

阳城遗址

交通信息

在登封市城乡客车站乘坐登封至徐庄线路班车在告成站下车即到。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。