-

稍柴遗址 编辑

稍柴遗址,位于河南省郑州市巩义市芝田镇稍柴村及小訾殿村,面积约200万平方米,是新石器时代、夏朝遗址。

稍柴遗址为河南龙山文化及二里头、商代文化遗址。遗址东西长约2000米,南北宽约1000米。1959年,发现。1960~1963年,发掘,发掘面积约690平方米,清理窖穴45个,墓葬7座,出土陶、石、蚌、骨等各种遗物500多件。对稍柴遗址进行复查、勘探后确认该遗址早在仰韶时期就有人类在这里生活,龙山、新砦期、二里头、商、周至汉代一直延续不断,以龙山、新砦期、二里头文化遗存为主。稍柴遗址等级较高,地处文献记载的夏人的主要活动区域和考古学上夏文化分布的核心地带,位置重要,对于夏文化的探索和研究具有重要的价值和地位。

2013年3月5日,稍柴遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:稍柴遗址

地理位置:河南省郑州市巩义市芝田镇稍柴村及小訾殿村

所处时代:新石器时代、夏

占地面积:约 2000000 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0296-1-296

批准单位:中华人民共和国国务院

稍柴遗址

稍柴遗址

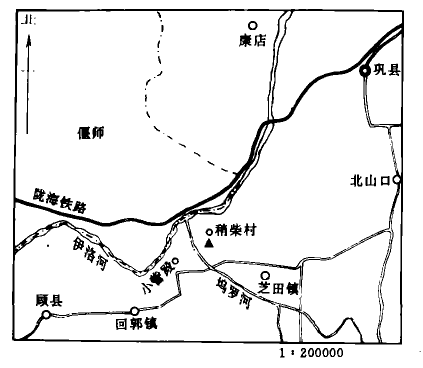

稍柴遗址位置图

稍柴遗址位置图

稍柴遗址

稍柴遗址

地层堆积

耕土层:黄灰土,质疏松。厚0.1~0.15米。该层内含近代砖瓦,汉代、西周及商代陶片。此层下有一扰土层打破第1层。

第1层:深灰土,质松软。厚0.15~1.05、深0.3~1.20米。该层内含遗物丰富,有陶大口尊、深腹罐、鬲、豆、簋、釉陶尊等,还出有铜镞,石斧、刀、锛、镰、铲,骨锥、凿、针、笄和蚌刀。

第2层:黄灰土,土质坚硬。厚0.2~1.20、深1.35~2.30米。该层内含陶片较多,器形有深腹罐、浅腹盆、甑、豆、瓮、鬲、器盖、三足器和纺轮、还有石斧、铲、凿、刀、镰,骨锥、镞、匕、斧、卜骨和蚌等。

第3层:浅灰土,带绿色斑点,土质紧密较硬。厚0.15~1.05米、深1.35~2.35米。该层内含遗物较少,有陶深腹罐、花边罐、鼎、甑、三足器、平底盆、刻槽盆、瓮、豆,石斧、铲、刀、网坠,骨锥、凿、笋、已、卜骨和鹿角等。

第4层:灰白土,土质紧密坚硬。厚0.20~0.95米、深2.25~3.25米。内含遗物较少,有陶深腹罐、花边罐、鼎、甑、瓮、三足器、刻槽盆、豆、器盖,石斧、刀,骨锥、镞等。此层下压灰坑H32。

根据以上地层堆积和一些遗迹单位的相瓦压、打破关系以及出土物的特点,可将稍柴遗址分为四期:第一期以第4层和F5、H2、H20、H35、M5、M6为代表。典型陶器有罐形鼎、大口罐、深腹罐、花边罐、颤等;第二期以第3层和F4、H15、H16、H33M10为代表。典型陶器有深腹罐、花边罐鼎、三足器、刻槽盆等;第三期以第2层和F2、H3、H6、H17M9、M11、M13为代表。典型陶器有、深腹罐、花边罐、甑等;第四期以第1层和F1、H25、12、H43M2为代表。典型陶器有两、假腹豆、浅腹盆、釉陶尊等。

第一期文化遗迹

房基,1座,F5位于T6探方中部偏南处。开口于第3层下,叠压在H48上。平面呈近长方形,南北长4.5米、东西宽3米。墙无存,房基边缘不规整且有柱洞9个,1、2号柱洞直径为13~15厘米,深15厘米。3~9号柱洞直径为5厘米、深7厘米。在房基中部偏东处有一长方形红烧土面,南北长114厘米、东西宽90厘米、高出地面15厘米、似为灶的遗存。居住面不平,南高北低呈斜坡状。地坪上有一层红烧土硬面,厚约5厘米。烧土地面根据颜色不同可分为5层,每层厚约1~3厘米,层与层之间有一薄层石灰面相间隔,这可能是屡次铺设、修整居住面而形成的。

灰坑,11个,有圆形、长方形和不规则形三种。

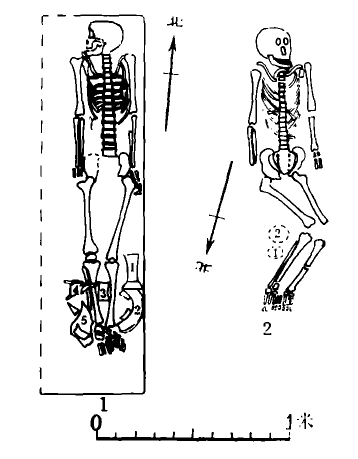

第一期墓葬

第一期墓葬

第二期文化遗迹

房基,1座,F4位于T4探方中部。开口于第2层下坐落在生土上。平面呈圆角长方形,半地穴式。房基长3.60米、宽2米、深0.40米。口大于底,底部平坦,居住面和周壁部分被火烧过。在房基的北边有一个长方形门道台阶,长0.82米、宽0.56米、高0.32米。台阶西面有一个簸箕形的灶,灶口径0.73米、底径0.59米。灶底部和周壁均呈黑色,坚硬。在灶的东北部外沿有一土洞与灶壁相通,直径016米、深0.48米,似为烟在房基中部有一柱洞,口径0.28米、深0.37米,可能是支撑屋顶的立柱洞。房基内填深灰土,土质松软,内含陶罐、鼎、盆、缸等器片。

灰坑,9个,有圆形、圆形和不规则形坑三种。

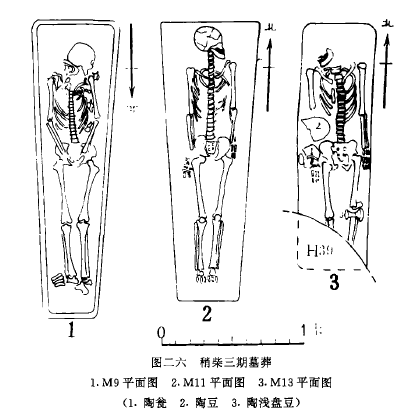

墓葬,1座,M10,位于T5西北部,开口于第2层下,打破第3层为长方竖穴墓,墓口长1.78米、宽0.64米、墓深0.21米。内填黄灰土。无葬具。人骨仰身直肢,头北脚南,面向不详。方向350”。在死者腰部左侧随葬陶三足器1件,右侧有陶浅腹豆1件,皆残。

第三期文化遗迹

房基,2座,F2位于T1中部偏东。房基发现于第2层,打破H2。东边平直,西边呈弧形,南边长2.86米、东西宽2.80米,周壁已残,地面平整且坚硬。东面和南面共有柱洞5个,其中1~4号直径10厘米、深15厘米,5号洞直径6厘米、深7厘米。2、3号柱洞间距较宽、可能为房门所在。房基内填浅灰土,土质疏松。内含陶罐、瓮、盆等器片。F3位于T5东部稍偏北处,其西北与M11相近,房基发现于第2层,平面为方形,东面和北面破坏较甚,残存地面东西长3.34米,南北宽1.2米,墙大部分已倒塌,西壁残留有长2.6米、高0.2米、厚0.2~0.4米的墙壁,墙的筑法是先在地面挖出沟槽,然后立柱筑墙。墙壁均用草拌泥筑成。东、西、南各有柱洞3个,房基中间有一个直径0.3米、深0.32米的柱洞,可能是支撑屋顶的中心柱洞。门向不详。在房基西南角有一灶,形状不规则,东西长1.10米、南北宽0.70米。地面不平坦,自西向东逐渐倾斜,地面略经火烧房基内填深灰土,质地松软,内含陶罐、瓮、大口尊等器片。

灰坑,7个,有圆形和长方形两种。

第三期墓葬

第三期墓葬

第四期文化遗迹

房基,1座,F1位于T1东北角,发现于第1层,东部叠压在M5上。平面星不规则的椭圆形,半地穴式,南北长3.86米、东西宽1.94米、深0~1.1米。口大底小,从口到底由南向北逐渐低下,呈斜坡状。地面、周壁已残,门向不明,推测其门可能在南面。在房基底部有3个并列的小柱洞,居住面不平,为黄灰土硬面,房基内填土系两次堆积,下层为黄土夹有草拌泥,上层为深灰土,灰土内包含陶片较少,有罐、盆、瓮、鬲、缸等。

灰坑,18个,分圆形、椭圆形和不规则形三种。

墓葬,1座,M2位于T1西部。为一长方竖穴墓,墓开口于第1层,打破第2层,基口长2.54米、宽0.76~0.80米、深1.66米。墓内填土经夯打,土质坚硬,在填土内出有玉饰和残石1件。墓内有二层台,台长2.64米、宽0.20米、高0.48米。墓底有一长方形腰坑,坑长0.60米、宽0.24米、深0.16米。葬具已腐朽,人骨保存尚好,为男性。仰身直肢葬,头西,脚东,面向南,方向80°。人骨头部随葬陶簋1件,陶罐2件。腰坑内有狗骨一具。

稍柴遗址出土陶壶

稍柴遗址出土陶壶

稍柴遗址出土的遗物按类别可分为陶器、石器、骨器和蚌器等。二里头文化时期的陶器有深腹罐、圆腹罐、花边罐、刻槽盆、三足器、甑、瓮、鬲、盆等;石器有斧、刀、凿、铲、镰等;骨器有凿、镞、针、笄和大型卜骨等;蚌器有刀、镰、镞、锥和铲等。二里岗文化时期的陶器有鬲、斝、盆、簋、豆、瓮,还出土有原始瓷尊。

地理位置

稍柴遗址位于河南省郑州市巩义市芝田镇稍柴村及小訾殿村。

稍柴村

交通信息

自驾:自河南省郑州市巩义市人民政府开车前往稍柴遗址,路程约14.8千米,用时约28分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。