-

洛南东汉帝陵 编辑

洛南东汉帝陵,位于河南省洛阳市伊滨区庞村镇境内,是东汉时期的古遗址。

洛南东汉帝陵在汉魏洛阳城的东南处,今河南省洛阳市伊滨区。考古人员推测这里有6座帝陵,分别是明帝显节陵、章帝敬陵、和帝慎陵、殇帝康陵、质帝静陵、桓帝宣陵。白草坡村东汉陵园遗址属洛南东汉帝陵,位于洛阳市庞村镇白草坡村东北。园封土已被夷平。一号、三号陵寝建筑单元均为院落群式建筑,外部有垣墙和排水渠环绕。建筑单元内部的院落布局规整,院落南北两列为一组,背靠背对称分布,南侧院落南向,北侧院落北向。每个院落由房址、天井、廊道、门址、渗井、排水渠等构成。洛南东汉帝陵为研究东汉时期陵寝制度的内涵与演变,以及进一步探讨各陵陵主归属等问题,都提供了重要的参考资料。

2013年3月5日,洛南东汉帝陵被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:洛南东汉帝陵

地理位置:河南省洛阳市伊滨区庞村镇境内

所处时代:东汉

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0612-2-096

批准单位:中华人民共和国国务院

2008年,洛阳考古研究院对洛阳偃师东汉洛南陵区进行大范围的调查,并对一些墓葬进行了勘探,明确了洛南陵区范围及地势。

朱仓M722 陵园遗址1 号台基东部及内陵园东门址

朱仓M722 陵园遗址1 号台基东部及内陵园东门址

2012年~2017年,先后发掘了孟津县朱仓村M722东汉陵园遗址和伊滨区白草坡村东汉陵园遗址。

2017年~2022年,白草坡东汉陵园遗址发掘工作先后揭露内陵园北门址、东门址,以及“园寺吏舍”和“钟虡”建筑单元局部。根据出土的卷云纹瓦当和“光和三年造”纪年石器,初步判定陵园始建年代为东汉晚期。结合文献记载以及陵园的整体布局,推测该陵园主人为东汉桓帝刘志。

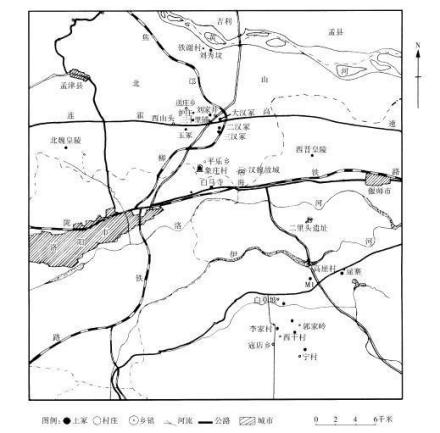

早期认识的东汉帝陵分布图

早期认识的东汉帝陵分布图

洛南东汉帝陵在汉魏洛阳城的东南处,今河南省洛阳市伊滨区。考古人员推测这里有6座帝陵,分别是明帝显节陵、章帝敬陵、和帝慎陵、殇帝康陵、质帝静陵、桓帝宣陵。

东汉帝陵排水系统

洛南东汉帝陵

洛南东汉帝陵

东汉帝陵陵园内的排水系统是经过统一规划的,尤其是相邻的陵园,其排水系统互相连通。排水系统的主要构成包括主排水渠、排水支渠和渗井。其中,排水支渠从院落等小型建筑单元由内向外排水,注入主通道内的主排水渠。排水渠的一端、转角以及交汇处均设置方便清理淤积物、防止排水系统堵塞的渗井,渗井上部由带有渗水孔的石板覆盖,裸露于地面之上,渗水孔平时用小石板覆盖。排水渠在陵园的修建过程中为最先修建的,陵园内主排水渠一般与陵园内道路系统并行,且所有排水渠均为暗渠。

白草坡村东汉陵园遗址

白草坡村东汉陵园遗址勘探平面图

白草坡村东汉陵园遗址勘探平面图

“钟虡”建筑单元

“钟虡”建筑单元

白草坡村东汉陵园“钟虡”位于封土和“石殿”的东南侧,由一处台基式建筑、一处房屋建筑和两列四排方形磉墩组成。台基式建筑呈南北向长方形,夯土台基内部发现南北排列的大型石柱础,柱础边长0.9米,距现存台基顶部约2.2米,故推测该建筑为悬挂大型乐钟所设,应为陵园内的礼制建筑—“钟虡”。另外还对“石殿”进行了局部发掘。根据勘探结果,“石殿”为一处边长约80米的方形高台式建筑。“石殿”的东南角,发现散水、门址、夯土、道路等遗迹。在石殿东侧发现一条东西向道路,与内陵园东门址内道路对应,应为内陵园向东通往外陵园的主干道。

东汉陵园出土瓦当

东汉陵园出土瓦当

白草坡村东汉陵园遗址内出土遗物以陶制建筑材料为主,还有少量陶制生活用器残片、铁器、铜构件等。陶制建筑材料主要为板瓦和筒瓦,瓦当均为卷云纹瓦当。

光和三年圆形石器

光和三年圆形石器

光和三年圆形石器

地理位置

洛南东汉帝陵位于河南省洛阳市伊滨区庞村镇境内。

伊滨区庞村镇白草坡

交通信息

自驾:自河南省洛阳市伊滨区庞村镇人民政府开车前往洛南东汉帝陵(白草坡村东汉陵园遗址),路程约5千米,用时约11分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。