-

小李庄遗址 编辑

小李庄遗址,原名为小店遗址,位于河南省平顶山市宝丰县杨庄镇小李庄村,面积约44万平方米,是新石器时代至南北朝时期的古遗址。

小李庄遗址呈东西走向,西高东低,应河由西向东自遗址北部穿过。遗址东西长约200、南北宽约220米。文化遗迹从早到晚可分为仰韶、二里头、商、西周、汉代、南北朝等六个时期,尤以仰韶与商代最为丰富。2017年,通过发掘,在仰韶文化时期的遗迹主要有房址、壕沟、灰坑及瓮棺等,其中房址共2座,壕沟共3条,灰坑共136座,瓮棺共7座。小李庄遗址属于仰韶文化、二里头文化及商周聚落遗址,填补了该地区新石器时代考古学文化发展序列的空白。发掘出土的大量遗迹、遗物,在一定程度上反映了当时的政治、经济、文化状况,为研究该区域的历史文化提供了宝贵的实物资料。

2013年3月5日,小李庄遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:小李庄遗址

地理位置:河南省平顶山市宝丰县杨庄镇小李庄村

所处时代:新石器时代至南北朝时期

保护级别:第七批国家重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:7-0295-1-295

小李庄遗址

小李庄遗址

小李庄遗址

小李庄遗址

小李庄遗址位置图

小李庄遗址位置图

地层堆积

第1层:现代耕土层。灰色土,土质软,结构疏松,厚0.25~0.3米。包含有大量植物根系和少量的红烧土颗粒、炭粒、陶瓷片及现代垃圾等。

第2层:浅灰色土,土质细腻,结构稍致密,距地表深0.25~0.3米、厚0.35~0.45米。包含有炭粒及少量素面灰陶片、瓷片等。

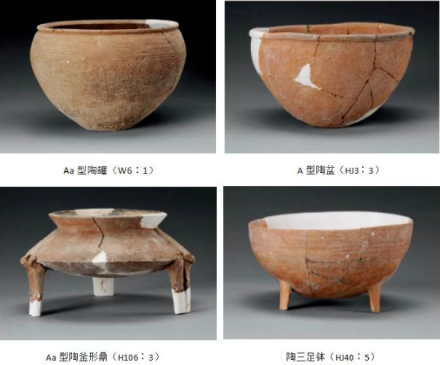

第3层:灰褐色土,土质软,结构较疏松,距地表深0.6~0.7米、厚0.15~0.65米。包含有较多的红烧土颗粒、炭粒、蚌壳、兽骨、石块以及汉代绳纹残瓦片、素面灰陶盆残片等。该层下叠压的遗迹有H106、H208、H360、HJ28、G1,其中H208打破H215,其余遗迹下皆为生土。H208出土有二里头文化的陶片,以泥质和夹砂灰陶为主,素面居多,纹饰有绳纹、戳印纹、附加堆纹等,可辨器形有罐、钵、豆柄。其余遗迹皆出土仰韶文化的陶片。

仰韶文化时期遗迹

仰韶文化时期遗迹主要有房址、壕沟、灰坑及瓮棺等。

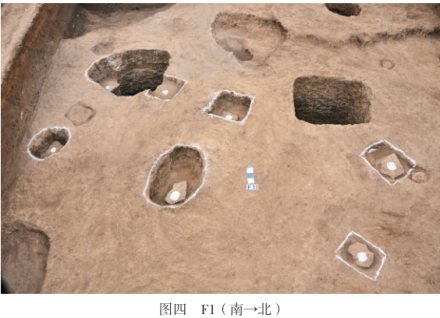

F1

F1

壕沟,共3条。G1位于T0311、T0411、T0509~0511、T0606~0609等探方内,北部和东部均延伸至发掘区外。叠压于第3层下,被二里头文化时期遗迹打破,打破生土。平面呈条带形,横截面略呈“V”形,斜壁,窄平底,已发掘部分长77米、口宽0.85~1.46米、底宽0.2~0.28米、深0.7~1.6米。沟内填土可分两层。第1层为深灰色土,结构疏松,内含少量红烧土颗粒,厚1.2~1.25米。出土少量陶片,以夹砂红陶为主,泥质红陶次之,有少量夹砂灰陶;器表以素面为主,有少量弦纹;可辨器形有罐、鼎、盆、钵等。第2层为黄沙土,土质软,结构疏松,较纯净,厚0.35~0.4米。该层未出土文化遗物。

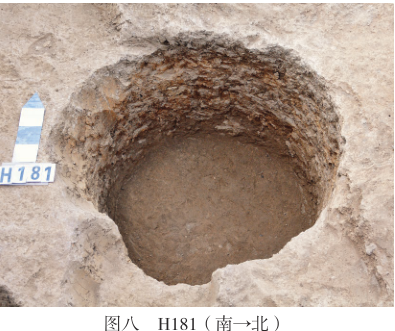

灰坑

灰坑

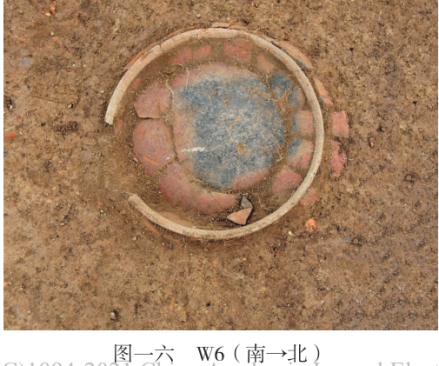

瓮棺

瓮棺

小李庄遗址出土文物

小李庄遗址出土文物

小李庄遗址发掘出土的遗物主要以陶器为主,另有瓷、铜、铁、石、骨、角、蚌器等。依其用途的不同,大致可分为生活器皿、生产工具、生活用具、兵器、建筑材料及其他等六类。生活器皿类除1件青瓷碗之外,皆为陶器,陶器以泥质和夹砂红陶为主,鼎、罐类多呈红褐色;生产工具计有石斧、石铲、石锤、石刀、蚌镰、磨盘等;生活用具计有陶纺轮、支垫等;兵器计有铜镞、铁镞等;房屋建筑材料计有板瓦、筒瓦、瓦当、砖块等;其他有铜钱(货币)、骨笄(装饰品)、骨针、骨镞等。商代文化层内还发现了一片被凿而灼烧过的用于占卜的龟甲。

陶鼎

陶鼎

陶鼎

红陶器盖

红陶器盖

红陶器盖

地理位置

小李庄遗址位于河南省平顶山市宝丰县杨庄镇小李庄村。

小李庄村

交通信息

自驾:自河南省平顶山市宝丰县人民政府开车前往小李庄遗址,路程约5.6千米,用时约15分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。