-

水 编辑

水,别名是氧化氢、一氧化二氢,是由氢、氧两种元素组成的无机物,常温常压下呈无色无味的透明液体,无毒,可饮用。水是地球上最常见的物质之一,是包括人类在内所有生命生存的重要资源,也是生物体最重要的组成部分,在生命演化中起到了重要的作用,因此被誉为生命之源。地球表面约有71%被水覆盖,它在空气中含量虽少,但却是空气的重要组成部分。水是一种狭义不可再生,广义可再生资源。纯水导电性十分微弱,属于极弱的电解质。但日常生活中的水通常有较为明显的导电性是因为其中溶解了其它电解质而产生的电离作用。

1805年,经过Gay-Lussac和Humbolt的定量研究,进一步确定了氢和氧按二比一的比例相化合,至此,水的化学组成为H2O被初步确立。

目前根据IUPAC规定,H2O分子的正式名称只有两种:水(Water)与氧烷(Oxidane)。民间根据其化学式,给水起了以下别称:氧化氢、一氧化二氢;类比VIA族与VIIA族其它化合物命名规律:氢氧酸、酸式氧;类比金属氢氧化物(碱)命名规律:氢氧化氢、苛性氢、羟基氢、碱式氢等。

物理性质

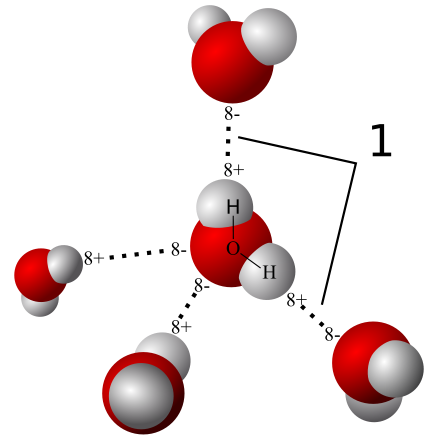

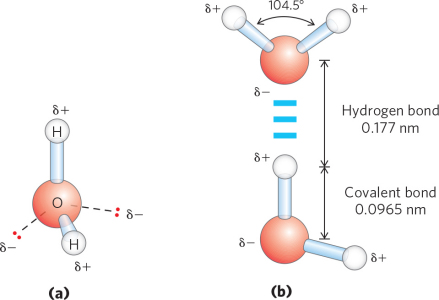

水分子的结构示意图

水分子的结构示意图

水分子的球棍比例模型

水分子的球棍比例模型

化学性质

化学式:H₂O

结构式:H—O—H(两氢氧键间夹角104.5°)。

分子构成:水是由氢氧两种元素组成,两个氢原子一个氧原子形成V字型结构。常温常压下,气态自由水分子氢氧键的键长为0.9527×10-10米,两个氢氧键之间的夹角为104.52°。

水具有以下化学性质:

1. 稳定性:在2000℃以上才开始分解。

水的电离:纯水中存在下列电离平衡:H₂O⇌H⁺+OH⁻或H₂O+H₂O⇌H₃O⁺+OH⁻。

注:“H₃O⁺”为水合氢离子,为了简便,常常简写成H⁺,更准确的说法为H9O4⁺,常温下纯水中氢离子物质的量浓度为10⁻⁷ mol/L。

2. 氧化性:水跟较活泼金属或碳反应时,表现氧化性,氢被还原成氢气。

2Na+2H₂O=2NaOH+H₂↑

Mg+2H₂O=Mg(OH)₂↓+H₂↑

3Fe+4H₂O(水蒸气)=Fe₃O₄+4H₂↑(加热)

C+H₂O=CO+H₂↑(高温)

3. 还原性:水跟氟单质反应时,表现还原性,氧被氧化成氧气

2F₂+2H₂O=4HF+O₂↑。

4. 水的电解:水在直流电作用下,分解生成氢气和氧气,工业上用此法制纯氢和纯氧,电解水也是一种电能转化为化学能的一种有用方法。

2H₂O(通电)=2H₂↑+O₂↑。

5. 水化反应:水可跟活泼金属的碱性氧化物、大多数酸性氧化物以及某些不饱和烃发生水化反应。

Na₂O+H₂O=2NaOH

CaO+H₂O=Ca(OH)₂

SO₃+H₂O=H₂SO₄

P₂O₅+3H₂O=2H₃PO₄

CH₂=CH₂+H₂O⇌C₂H₅OH

6.水解反应

盐的水解、氮化物水解:

Mg₃N₂+6H₂O(加热)=3Mg(OH)₂↓+2NH₃↑

NaAlO₂+HCl+H₂O=Al(OH)₃↓+NaCl(NaCl少量)

碳化钙水解:

CaC₂(电石)+2H₂O(饱和氯化钠)=Ca(OH)₂+C₂H₂↑

卤代烃水解:

C₂H₅Br+H₂O(加热下的氢氧化钠溶液)⇌C₂H₅OH+HBr

醇钠水解:

C₂H₅ONa+H₂O→C₂H₅OH+NaOH

酯类水解:

CH₃COOC₂H₅+H₂O(铜或银催化并且加热)⇌CH₃COOH+C₂H₅OH

多糖水解:(C₆H₁₀O₅)n+nH₂O⇌nC₆H₁₂O₆

丙腈水解:CH₃CH₂CN+H₂O→CH₃CH₂C(OH)NH→CH₃CH₂C(OH)NH+H₂O→CH₃CH₂C(OH)₂NH₂→CH₃CH₂CONH₂+H₂O→CH₃CH₂COOH+NH₃

酰胺水解:—CO—NH—+H₂O→—COOH+NH₂—

6. 两性:既有氢离子(H⁺),也有氢氧根离子(OH⁻)。但纯净蒸馏水是中性的。

7. pH值:水在25 ℃下pH值为7(中性),随着温度的变化仍为中性。

内源说

内源说认为地球的水来自于地球本身。地球起源时,形成地球的物质里面就含有水,或者包含组成水的元素氢和氧,氢和氧在适宜的条件下化学反应生成了水 。

在地球形成的一个阶段,温度很高,水或者在高压下存在于地壳、地幔中,或者以气态存在于地球大气中。后来随着温度的降低,地球大气中的水冷凝落到了地面。岩浆中的水也随着火山爆发不断释放到大气、降落到地表。汇集到地表低洼处的水就形成了河流、湖泊、海洋。

地球内部蕴含的水量是巨大的,地下深处的岩浆中含有丰富的水,实验证明,压力为15千帕、温度为1万摄氏度的岩浆,可以溶解30%的水。火山口处的岩浆平均含水6%,有的可达12%。有人根据地球深处岩浆的数量推测在地球存在的45亿年内,深部岩浆释放的水量可达现代全球大洋水的一半。

地球岩石矿物中也含有结晶水和晶格水。结晶水是作物水合物分子组成部分的水,例如五水硫酸铜中的水。晶格水是矿物的晶体格架里面掺杂的少量的H2O水分子。在合适的条件下,这些岩石中的水就会被释放出来。

不过,更大量的水存在于地幔中。澳大利亚地球科学家泰德·凌武德发现了以他的名字命名的尖晶橄榄石,这种矿物质的1.5%是由水分子构成的。在凌武德发表的一篇报告中提到,地幔的过渡层,即“三明治夹层”内具备超高压、超高温等条件,因此那里富含钻石,也符合尖晶橄榄石这种矿物质的产生条件。

尖晶橄榄石在陨石中普遍存在,但在地球上的岩石中却极少发现,起码在2008年以前科学家认为这种矿物质只存在陨石中。

2014年3月,来自加拿大阿尔伯塔大学的格拉汉姆·皮尔森等在英国《自然》 杂志发表报告,宣称新发现的尖晶橄榄石样品。提供了足够充分的证据,证明地幔上下层之间的过渡带存在水 分,而且按照岩石中的水分存在比例,水资源储量相当丰富,有望超过全球海洋总水量之和。

地幔上下层之间的过渡带厚度约为25千米,占据地球内部的一 个椭圆体区域,约占地球质量的7.5%,以平均含水量按1%计算,存水质量为4.485×1010亿吨,是现今地球表面的水贮量(包括液态水、固态冰雪和气态水汽)1.3860×1010亿吨的3倍多。

地幔中的水,因为地壳俯冲形成的上升通道可以进入地幔与地壳之间的软流层岩浆中,并随岩浆活动而达到地表。按此理论,地表的液态水很大部分是内部的水慢慢渗出而积累起来的。有人估计自地球诞生以来,深层岩浆活动带给地表的水占当今海洋贮水量的一半,又有人估计火山活动喷出来的水相当于海洋贮水量的一半。

外源说

外源说认为地球的水来自外空:彗星、陨石和太阳风。

碰撞到地球的彗星、降落到地球的陨石,其成分含有一定量的水,一般为0.5%到5%,有的高达10%以上。其中碳质球粒陨石含水更多。球粒陨石是太阳系中最常见的一种陨石,大约占所有陨石总数的86%。降落到地球的陨石把水分带到了地球。

但是,不可想象在地球形成之后,会有如此多的陨石带来如此多以至于形成地球海洋的水量。而且如果光有陨石而缺乏把其中的水释放出来的地球物理化学作用,陨石中的水也根本转变不成液态水。所以,认为地球上的水是地球形成后陨石带来的观点不成立。

外源说还认为太阳风到达地球大气圈上层,带来大量的氢核、碳核、氧核等原子核,这些原子核与大气圈中的电子结合成氢原子、碳原子、氧原子等。再通过不同的化学反应变成水分子,据估计,在地球大气的高层,每年几乎产生1.5吨这种“宇宙水”。然后,这种水以雨、雪的形式落到地球上。但太阳风形成的水是如此少,在地球45亿年生命史中,也不过形成67.5亿吨水,与现今地球表面的水贮量(包括液态水、固态冰雪和气态水汽)1.3860×1010亿吨相比,不过九牛一毛。这也说明地球的水还是以自源为主。

看来地球的水既有内源的,也有外源的,但以内源为主要来源。

目前地球表面的水,或许在地球形成初期就有了一部分,例如存在于原始大气中的水、存在于地表岩石中的水;后来又从天外陨石、彗星、太阳风中获得了少部分;而主要的部分是地球内部通过岩浆活动渗出来的。

既然地球可以自生水而形成水球,一个自然的问题是与地球有同样起源的其他星球,如火星、月亮为什么没有液态水存在呢?甚至连水的踪影都找不到呢?

液态水能否存在的一个控制因子是温度。太阳等星球温度太高,连水分子都不能存在而分解成了原子,所以根本没有水;有的星球例如金星,温度不算太高,水分子可以存在,但温度超过了水的沸点,水都蒸发了,所以没有液态水;有的星球例如火星,温度低于水的冰点,即使有水也都结冰了,所以也没有液态水。

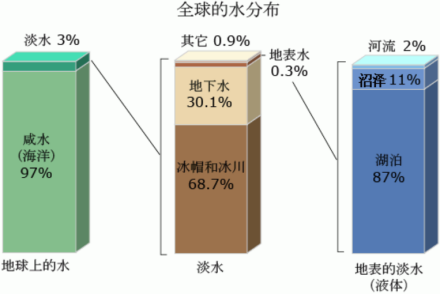

地球上水的体积大约有13.6亿立方公里。其中:

·海洋占1,320,000,000立方公里(即97.1%);

·冰川和冰盖占25,000,000立方公里(即1.8%);

·地下水占13,000,000立方公里(即1.0%);

·河流、湖泊以及内陆海里的淡水占250,000立方公里(即0.0018%);

全球水资源分布

全球水资源分布

星云尘埃凝聚,形成各种彗星、行星、矮行星及其卫星,水也在这些天体上。在太阳系中,水以固体形式存在于以下天体:

·月球

·水星、火星、海王星、冥王星

·天然卫星、如海卫一、木卫二目前尚只在地球上发现液态形式的水。科学家预测液态水也极有可能存在于土卫二的表面。

1.饮用水:水是人类最基本的生存需求之一。我们需要水来满足日常饮水需求,保持身体健康和正常的生理功能。

2.农业用水:水是农业生产的重要资源之一。用于农作物的灌溉、农田的排水、养殖业的畜牧、温室中的植物生长等,水对于农业的发展和粮食生产至关重要。

3.工业用水:许多工业过程需要大量的水,例如制造、冷却、清洗、润滑和化学反应等。工业用水广泛应用于制造业、能源生产、化工、纺织、制药等各个行业。

4.商业用水:商业场所需要水来满足办公、商店、餐饮和娱乐场所的日常活动需求,例如供应给员工和顾客的饮用水、清洁用水、厕所冲洗等。

5.发电和能源生产:水可以用于发电厂中的水力发电过程,通过水流驱动涡轮发电机产生电力。此外,水还可以用作核能和火力发电中的冷却剂。

6.卫生与清洁:水被用于个人卫生,包括洗手、洗澡、刷牙和洗衣服等。此外,水还被用于清洁家居、公共设施、道路和车辆等。

7.生态系统维持:水是维持湿地、河流、湖泊和海洋等生态系统的基础和支撑。水提供了许多生物的栖息地和食物链中的重要角色。

化学性污染

污染杂质为化学物品而造成的水体污染。化学性污染根据具体污染杂质可分为6类:

(1)无机污染物质:污染水体的无机污染物质有酸、碱和一些无机盐类。酸碱污染使水体的pH值发生变化,妨碍水体自净作用,还会腐蚀船舶和水下建筑物,影响渔业。

(2)无机有毒物质:污染水体的无机有毒物质主要是重金属等有潜在长期影响的物质,主要有汞、镉、铅、砷等元素。

(3)有机有毒物质:污染水体的有机有毒物质主要是各种有机农药、多环芳烃、芳香烃等。它们大多是人工合成的物质,化学性质很稳定,很难被生物所分解。

(4)需氧污染物质:生活污水和某些工业废水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪和酚、醇等有机物质可在微生物的作用下进行分解。在分解过程中需要大量氧气,故称之为需氧污染物质。

(5)植物营养物质:主要是生活与工业污水中的含氮、磷等植物营养物质,以及农田排水中残余的氮和磷。

(6)油类污染物质:主要指石油对水体的污染,尤其海洋采油和油轮事故污染最甚。

物理性污染

物理性污染包括:

(1)悬浮物质污染:悬浮物质是指水中含有的不溶性物质,包括固体物质和泡沫塑料等。它们是由生活污水、垃圾和采矿、采石、建筑、食品加工、造纸等产生的废物泄入水中或农田的水土流失所引起的。悬浮物质影响水体外观,妨碍水中植物的光合作用,减少氧气的溶入,对水生生物不利。

(2)热污染:来自各种工业过程的冷却水,若不采取措施,直接排入水体,可能引起水温升高、溶解氧含量降低、水中存在的某些有毒物质的毒性增加等现象,从而危及鱼类和水生生物的生长。

(3)放射性污染:由于原子能工业的发展,放射性矿藏的开采,核试验和核电站的建立以及同位素在医学、工业、研究等领域的应用,使放射性废水、废物显著增加,造成一定的放射性污染。

生物性污染

生活污水,特别是医院污水和某些工业废水污染水体后,往往可以带入一些病原微生物。例如某些原来存在于人畜肠道中的病原细菌,如伤寒、副伤寒、霍乱细菌等都可以通过人畜粪便的污染而进入水体,随水流动而传播。一些病毒,如肝炎病毒、腺病毒等也常在污染水中发现。某些寄生虫病,如阿米巴痢疾、血吸虫病、钩端螺旋体病等也可通过水进行传播。由此看见保护我们的地球环境,防止工业污染和病原微生物对水体的污染也是保护环境,更是保障人体健康的一大课题。

污染的水若被生物饮用或灌溉,会严重的损害生物的健康,造成生物体被破坏、衰弱、生成疾病,严重者即失去生命。换而言之,生物若饮用洁净的水,可保持健康促进循环。因此避免水污染在全球是个重要的议题。为了解决这一问题,污水处理等水污染控制措施就变得十分必要。

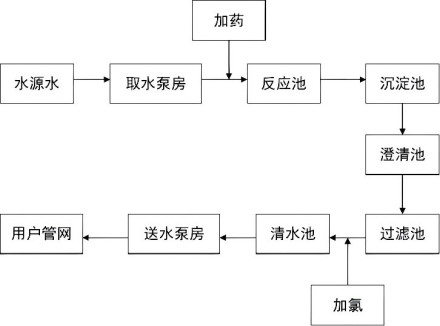

城市自来水常见处理流程

城市自来水常见处理流程

水对气候具有调节作用,大气中的水汽能吸收太阳辐射到地面能量的60%,再以大气逆辐射的形式返回地面,从而对地面起到保温作用。水的比热容很大,海洋和陆地水体在夏季能吸收和积累热量,使气温不致过高;在冬季则能缓慢地释放热量,使气温不致过低。

雨雪等降水活动对气候形成重要的影响。海洋和地表中的水蒸发到天空中形成了云,云中的水通过降水落下来变成雨,零度以下则变成雪。由于不同的条件,水还会以冰雹、雾、露水、霜等形态出现并影响气候和人类的活动。

对地形

水覆盖71%地球表面,从空中来看,地球是蓝色星球。水侵蚀岩石土壤,冲淤河道,夹带泥沙,营造平原,改变地表形态。

对生物

大部分学说认为,地球上的生命最初是在水中出现的。水中生活着大量的水生植被等水生生物。

水是所有生物体的重要组成部分。人体中水占70%;而水母中98%都是水。在生物体中,水是一种缓冲的溶液,利用解离出的氢氧基(OH-)以及质子(H+)可以将外来少量的强酸或强碱中和,如此可确保细胞中的蛋白质结构的完整性,而对酵素而言,在酵素的结构上需要维持一定的结构才具有活性。而经由上述案例可说明在生物体内需要利用水的化学及物理性质才可维持生物体结构(细胞形状)及机能(如酵素活性)上的稳定。水有利部分生物化学反应,维持其生理能,如动物的消化作用及植物的光合作用。在生物体内还起到运输物质的作用如血液中的血浆绝大部分都是水,有助于体内营养及氧的传输。由于水可以透过蒸发而降低温度,因此水对于维持生物体温度的稳定起很大作用,如动物的汗液及植物的蒸腾作用。一般来说植物的生长需要水分,水(与二氧化碳)作为原料参与了光合作用,且在植物的呼吸作用中作为产物。植物在运送水分时,是利用水的氢键互相牵引所形成如水链状结构,在植物专门运送水分的导管中形成氢键使水分子不会受到引力作用而掉落至导管管壁,再利用蒸散作用带动水分向上运输。在植物水分的运输过程中充分的解释了水的运输牵涉于水的物理性质。

水的氢键使水成为特优的吸热能力,水将大部分所吸收的热,用来打断氢键,因此不会增加液体的温度,而水的比热容在25°C时,大约是4200J⸱kg-1K-1,比其它液体普遍较高。因为有此项特质,生活在水中的有机体能得到水的保护,而不会因空气中温度的急剧变化而有致命的危险。

对人类

水是人类生活的重要资源,一天必需摄取2~3升的水,并提供人们日常生活用水和工农业生产用水,特别是农业需要大量灌溉水。人类文明的起源大多都在大河流域,早期城市一般都在水边建立,以解决灌溉、饮用和排污问题。在人类日常生活中,水对于人类各方面的作用不可或缺。

随着科学技术的发展,人们兴修水利,与水涝害和洪水等自然灾害作斗争。因此衍生出一些专门与水有关的研究领域,如水力学,水文科学,水处理等,甚而产生了以水为生的产业水产业。

中国传统上的龙王就是对水的神格化。凡有水域水源处皆有龙王,龙王庙、堂遍及全国各地。祭龙王祈雨是中国传统的信仰习俗。

冰

冰

由于水分子间有氢键结合这样的结构所决定的四面体结构。根据近代X射线的研究,证明了冰具有四面体的晶体结构。这个四面体是通过氢键形成的,是一个敞开式的开阔结构,因为五个水分子不能把全部四面体的体积占完,在冰中氢键把这些四面体联系起来,成为一个整体。这种通过氢键形成的定向有序排列,空间利用率较小,约占34%,因此冰的密度较小,约为摄氏4度时液态水的92%。

超临界水

超临界水是指温度和压力高于临界点(374.3℃,22.1MPa)的水。水的密度、介电常数和电离度等参数一般都随温度和压力的变化而发生改变,而在临界点附近变化非常剧烈。 临界点时水与水蒸气不可区分,成为一种新的呈现高压高温状态的流体。这种超临界流体有很多性质,比如具有极强的氧化能力,将需要处理的物质放入超临界水中,再向其中溶解氧气(可以大量溶解),其氧化性强于高锰酸钾。二是许多物质都可以在其中燃烧,冒出火焰。三是可以溶解很多物质(比如油),且在溶解时体积会大大缩小,这是因为超临界水在这时会紧紧裹住油。四是它能够缓慢地溶解腐蚀几乎所有金属,甚至包括黄金(与王水相仿)。五是它的超级催化作用,在超临界水中,化学反应变得很快。

重水和超重水

重水,又称氧化氘或氘水,是由重氢(D)和氧(O)组成的化合物。一个重水分子由两个氘原子(D)与一个氧原子(O)组成,其分子式为 D2O,化学式是 D2O。重水的外观与普通水相似,仅是密度稍高,为1.1079 g/cm3,凝固点和沸点较高,分别为3.82 ℃和101.42 ℃。重水的相对分子质量为20.0275Mr,比水(H2O)的相对分子质量18.0153Mr高约11%,因此被称为“重水”。

超重水由两个氚和一个氧组成,故又称一氧化二氚,其化学式为T2O或3H2O。氚是氢的放射性同位素,氚原子核由一个质子和两个中子组成,半衰期约12年,水在地球上的总重大约是一百三十六亿亿吨,超重水在天然水中极其稀少,其比例不到十亿分之一。若要制取1公斤的重水需要超过100万吨的天然水和大量的电能,因此超重水成本比黄金高上百倍,比重水提取成本高上万倍。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。