-

田螺山遗址 编辑

田螺山遗址,位于浙江省宁波市余姚三七市镇相岙村的田螺山周围,是浙江省一处重要的新石器时代河姆渡文化遗址,遗址总面积约30000平方米。

田螺山遗址考古,从2004年开始持续了十多年,是已发现的河姆渡文化中地面环境条件较好、地下遗存比较完整的一处古村落遗址,在空间位置上与河姆渡遗址遥相呼应,并具有与河姆渡遗址相近的聚落规模和年代跨度,是继河姆渡、鲻山遗址之后,河姆渡文化早期聚落遗址的又一重要发现,对于充实和完善河姆渡文化内涵,推进河姆渡文化考古研究的整体局面提供了契机。田螺山遗址的发现完成了河姆渡文化早期遗址在姚江流域空间分布“由点到面”的历史跨越,对研究河姆渡文化的时空分布格局和社会规模具有重要的价值。

2013年3月5日,田螺山遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:田螺山遗址

地理位置:浙江省宁波市余姚三七市镇相岙村的田螺山周围

所处时代:新石器时代

占地面积:约 30000 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0166-1-166

批准单位:中华人民共和国国务院

田螺山遗址

田螺山遗址

2004年2月18日至6月,浙江省文物考古研究所联合宁波市文物考古研究所、河姆渡遗址博物馆专业人员对田螺山遗址开展了第一期约300平方米文化堆积层的考古发掘。从地下2、3米深处的饱水土层里出土了与当初河姆渡遗址类似的、保存良好的干栏式木构建筑遗迹和极为丰富的生产、生活遗存。

2012年,在田螺山遗址保护棚内1200平方米发掘区的中部、东部500多平方米的范围内,初步清理出了以排桩式基础为特征的河姆渡文化早期干栏式建筑典型遗迹。

田螺山遗址,地处姚江河谷北侧低丘环绕的小盆地中部,北面横亘四明山支脉翠屏山,东距海岸30~40千米,西南距河姆渡遗址约7千米。该遗址围绕一个名为田螺山的小山头分布,周围是大片低平湿软的稻田,面积为3万多平方米,海拔2.3米,埋深2~3米。

木构遗迹

2014年,发掘区处在整个遗址范围的西北部,田螺山西南侧。地层堆积最大厚度在350厘米左右,主要分为8个地层。东边7个探方的大部分范围内,文化层暴露很浅,距水稻田仅30厘米左右,西边T103内的水稻田下直接出现的是约2米厚的淤泥层,其下覆盖着第5层以下的文化层。因此,形成了东、西两部分发掘范围内文化层的明显落差。这个现象直接反映了遗址形成过程中周围自然环境剧烈变化的历史背景,并根据出土遗物推断,出现这一环境剧变事件的年代应在河姆渡文化中期,即距今约6000年。

第4层下出现的“柱坑”底部常有一块以上厚薄不一的多层垫板,其中有一个柱坑内竟错向摞叠着6层木板,总厚度达50厘米。从这些柱坑的形状和木板的加工、处置技术来看,它们代表了以“挖坑、垫板、立柱”作为木构建筑基础营建技术的成熟形式。

由于埋藏深度的加大,第5、6层中出土了除大量垫板以外的骨、角、牙类等动物性遗存,但更不易保存的木屑、果核种子、米粒等植物性遗存还不多,而器形和装饰比较简单的侈口、敛口、直口陶釜、陶罐、盆、钵类生活器具的碎片很多,另外,以骨镞为主的骨器、石器也大量出现。

受稳定的地下水环境的影响,距地表2米多深的第6层以下堆积中出现了异常丰富的木屑、木炭颗粒、树枝树叶、菱角、橡子、焚实、葫芦、酸枣、炭化米粒、动物碎骨等有机质遗存,它们在土壤中的数量甚至超过了泥土,反映了遗址早期更加温暧湿润的生存环境。更主要的是在东边探方的大部分范围内出土了排列整齐、加工规整、工艺熟练、用材讲究的众多方体木柱,它们多数露头于第5层以下,而在第6层下几乎都可找到柱坑开口,因此可以肯定,它们是该遗址中保存良好的早期木构建筑遗迹。

最西边的探方T103内,发现了早期木构遗迹,它的附近还出土了2件完整无缺的木桨和一块残菜叶,正处于该遗址的西部边缘较深的位置,很可能是一处临近河湖的小“码头”或河埠头、独木桥类设施。

建筑遗迹

保护棚内发掘区全景

保护棚内发掘区全景

2012年,初步清理出了田螺山遗址干栏式建筑遗迹。排桩大多露头于距地表2米多深的第7层下部,并穿过第8层,打破第9层,基本呈东北-西南和西北-东南两种垂直相交方向排列,木构建筑整体大致显示依托田螺山西南坡下湿软的海相沉积滩涂布置成东北-西南走向的干栏式长排房,单元和面积大小受发掘面积局限和因现场保护的需要,不能清晰揭露。每根桩的粗细在10厘米左右,桩与桩之间的距离多数很近,约10~20厘米。

第②层下红烧土坑—第四期建筑基础遗迹

第②层下红烧土坑—第四期建筑基础遗迹

结合以前发掘的第6层下的大方柱建筑遗迹和第4层下的垫板坑遗迹、第2层下的红烧土坑遗迹,首次在同一个聚落遗址内完整地发现了代表河姆渡文化早晚4个不同阶段的木构建筑遗迹,即第一期的以打插密集排桩为基础的干栏式建筑遗迹,具有容易施工、承重性能不佳的特点,年代属河姆渡文化早期早段,约7000年历史。

第二期的以挖坑埋柱方式布置粗大柱网作为建筑基础的遗迹,木柱大多为直角方体或扁方体,加工异常规整,较多方柱单体巨大,边长有的达到50厘米以上,大多在边长30~40厘米。它们排列大多显示一定的规律性,建筑遗迹的单元形态相对比较清楚,发掘区北部呈现南北长20多米、东西进深约8~10米的一个长排房单元,木柱单体略小。它的东南方向,出土了众多单体巨大的方柱,且大致构成一个规模壮观的建筑整体,面积近300平方米,从它所处的聚落偏中心位置和建筑规模来看,应属该村落中心大房子,是一座礼仪性的建筑,而位于它西北面的规模略小的木构房屋,加上其北侧出土的大量日常生活废弃物,表明它是一座村落日常居住建筑,并且它们两组建筑的有机布局也表明当时在同一村落中已出现了日常居住建筑和礼仪建筑的功能分区现象。此期遗存的年代为河姆渡文化早期晚段,约6500年历史。

第三期的以挖坑、垫板再立木柱的方式布置柱网作为基础的建筑遗迹,是前期建筑技术和经验的发展形式,也应是后代中国传统土木建筑结构和技术的成熟来源,距今约6000年,属河姆渡文化晚期早段;

第四期的建筑以挖浅坑、垫石块、木条等杂物,再立柱,并在其周围填塞红烧土的方式营建房屋基础,此期遗存的年代为河姆渡文化晚期晚段,约5500年历史。

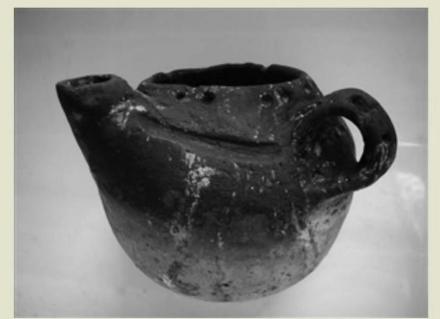

类似茶壶陶器

类似茶壶陶器

龟背形陶盉

龟背形陶盉,夹炭陶,通高22厘米,最大径达26厘米,顶面呈龟背形,正中有脊略呈人字形鼓起,器身斜直腹。顶部以凸脊为界两边对称布满芽叶纹,腹部刻画猪、鹿图案,龟背尾脊下方刻划一火焰纹。祭祀用具可能性大。

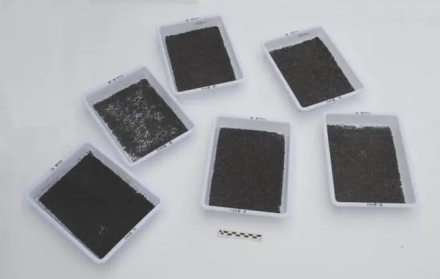

碳化稻米

炭化米粒

炭化米粒

骨耜

田螺山遗址出土数十件骨耜,看上去很像现代的锨或铲,主要用途是松土。表明六千年前,生活在东南沿海一带新石器时代中期的河姆渡人已经脱离了刀耕火种状态,发展到使用成套稻作生产工具普遍种植水稻的阶段。

人工种植茶树遗存

茶树根

茶树根

鹅骨

田螺山遗址遗址发掘了232块鹅骨,其中4块来自8~16周龄的幼鹅。研究人员对这些骨头进行了碳年代测定,发现当地圈养的鹅大约生活在7000年前。

田螺山遗址现场馆,占地面积约20000平方米,建筑面积约5000平方米,由文物陈列厅和发掘现场展示区两部分组成。现场馆陈列厅展出文物110件,配以灯箱、雕塑,向观众介绍田螺山遗址的基本情况,现场展示区以边发掘边展示为理念,在各个层面保留遗迹和遗物,使观众能亲历考古现场,感受考古工作的氛围。

田螺山遗址现场馆是中国南方水乡地区实行原址保护和展示的第一处,开创了先建保护棚再发掘的考古新方式,它不仅为野外考古提供了优越的工作条件,也为观众观摩考古过程、普及考古知识提供了可能。

田螺山遗址发现炭化米粒,说明了河姆渡文化先民在大约7000年前就开始栽培水稻,田螺山不仅是早期水稻农业的重要聚落,更见证了野生稻向驯化稻转变的重要过程。

田螺山遗址出土了山茶属茶种植物的树根遗存,经有关专家和机构鉴定,这是中国境内考古已发现的最早的人工种植茶树的遗存,把中国境内开始种植茶树的历史由约3000年,上推到了约6000年。

田螺山遗址2012年出土的遗迹、遗物为科学系统地研究河姆渡文化,重新确认河姆渡文化在中国稻作农业起源、发展进程,以及干栏式建筑起源、中国南方史前聚落形态、人与环境的互动关系、南岛语族文化渊源等国内外重大学术课题均展示出重要的意义。

地理位置

田螺山遗址位于浙江省宁波市余姚三七市镇相岙村的田螺山周围。

田螺山遗址

交通信息

自驾:自浙江省宁波市余姚市人民政府开车前往田螺山遗址,路程约24.7千米,时间约32分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。