-

青、白礁慈济宫 编辑

青、白礁慈济宫,分别位于福建省厦门市海沧区海沧街道青礁村崎山(岐山)东南麓和福建省漳州市漳州台商投资区角美镇白礁村内,分别是两座保留有宋代(960~1279年)至清代(1644~1911年)建筑风格的道教宫观建筑。

青礁慈济宫系重檐歇山顶砖石木结构三进建筑,坐西朝东,建筑面积1305平方米。殿内立有十二根龙柱,其中尤以二根花瓶柱造型最为奇特。前殿左廊的天花板上还有凤头、龟背、龙爪、狮足、虎腿、白泽尾等彩绘图案。宫中还保存有清代的重修碑记数通。 白礁慈济宫坐东北向西南,三进,占地总面积5000多平方米,建筑面积1915.5平方米。整座建筑依山势修建,飞檐交错,富丽堂皇。殿内的龙柱、斗拱以及彩绘描金,集宋以后历代建筑、绘画、雕塑、书法等艺术的成就于一身,素来享有“闽南故宫”的美誉。 青、白礁慈济宫对于研究中国古代建筑、雕塑、绘画以及民间信仰的传播等方面,具有重要意义。

1996年11月20日,青、白礁慈济宫被中华人民共和国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

中文名:青、白礁慈济宫

地理位置:福建省厦门市海沧区海沧街道青礁村崎山(岐山)东南麓 福建省漳州市漳州台商投资区角美镇白礁村内

所处时代:宋—清

保护级别:第四批全国重点文物保护单位

编号:4-0104-3-026

批准单位:中华人民共和国国务院

青礁慈济宫

青礁慈济宫

青礁慈济宫

宋绍兴二十一年(1151年),显宦吏部尚书颜师鲁奏请为吴夲立庙。颜发献地建庙,供奉保生第三大帝,称东庙。嘉定二年(1209年),颜唐臣外孙——新科进士杨志为东庙撰立碑记。淳祐元年(1241年),宋理宗诏改慈济庙为慈济宫。

元大德年间(1297~1307年) ,乡贡进士颜贵来重修青礁慈济宫。

清康熙三十六年(1697年), 由颜氏裔孙颜仲、颜英劝缘重建,并得到印尼华侨捐助。嘉庆十九年(1814年), 颜氏裔孙劝募重修。咸丰四年(1854年), 颜可大主持重修。光绪二十二年(1896年), 大规模重修,捐款总额银27109元,捐助者涉及海内外同祀庙宇及信众。

1966~1975年,青礁慈济宫部分建筑被毁,宫殿充种蘑菇,荒废破落。

1980年5月,厦门市文物管委会普查东宫,发现《吧国缘主碑记》等重要遗存。

1985年8月,青礁慈济东宫理事会成立。

1989年,台湾台中市元保宫管委会捐款人民币130余万元,重建青礁慈济宫后殿及主殿,至1991年竣工。

2000年,复建文武庙前殿。

2003~2004年,厦门市海沧区政府投入1700余万元,对东宫环境进行大规模改造。

白礁慈济宫

白礁慈济宫

白礁慈济宫

白礁慈济宫前身为白礁村民为了纪念吴夲筹款所建的“龙湫庵”。

宋绍兴二十年(1150年),颁诏动支银库,遣使监工,把龙湫庵改建为一座宫殿式(初为二进)的庙宇。乾道二年(1166年),赐庙号为“慈济”。淳祐元年(1241年),“颁诏改庙为宫”,至今已历九百多个春秋了。

清嘉庆二十一年(1816年)、光绪四年(1878年),白礁慈济宫都有重大维修。

民国七年(1918年),白礁慈济宫进行全面修建,历时五年竣工。

1990年3月,白礁慈济宫进行建筑木结构不落架大维修,历时一年多竣工。

2014年,白礁慈济宫又大修一次。

青礁慈济宫

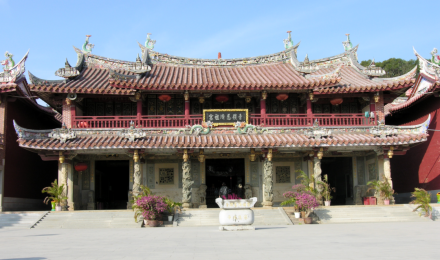

青礁慈济宫重建于清初,系重檐歇山顶砖石木结构三进建筑,坐西朝东,建筑面积1305平方米。中轴线自东向西逐渐增高,前殿重楼,由檐廊、门厅和钟鼓楼组成;中殿为正殿,由数十根巨大的石柱支撑,其中有十二根盘龙大石柱,在福建省的古宫殿石雕中极为罕见。其中二根花瓶形柱,二十多根八角形对联大石柱,雕刻着东宫史实和吴真人伟绩,内供吴真人神像,殿前有拜亭。后殿重建于1989年,内供佛道诸神。三殿由两侧廊庑通连。宫内保存大量珍贵的石雕、木雕、彩绘艺术品,体现了闽南匠师精湛的工艺水平。

青礁慈济宫(三殿)

青礁慈济宫(三殿)

白礁慈济宫

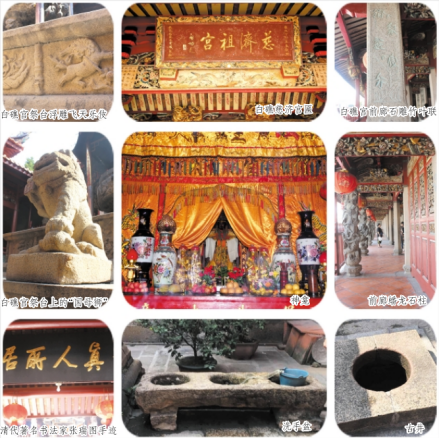

白礁慈济宫祖宫保持“宫殿式”建筑风格及建筑特征,坐东北向西南,三进,占地总面积5000多平方米,建筑面积1915.5平方米。中轴线上自西南而东北依次为前殿、天井、月台(祭台)、正殿、后殿,天井两侧为双层钟、鼓楼,宫外左右两侧有宋代水井各一口。整座建筑金碧辉煌,依山递高,层楼迭展。

白礁慈济宫前殿为二层楼阁式宫楼,面阔五间,进深三间,单檐歇山顶,上覆红色板瓦和琉璃瓦,五门式,一层面阔十一间,进深三间,二层面阔五间,进深三间。上层用木柱支承,下层用花岗岩石柱支承,梁架抬梁式,门廊竖6根青褐色花岗石雕蟠龙石柱,中门两侧有紫铜色石狮一对。

白礁慈济宫天井中由上下双重须弥座构成的石砌月台,上刻“飞天乐伎”、“双狮戏球”等浮雕纹饰,台上雕刻着一尊置蹲踞状,右前肢举握一方印的石狮(传为皇母后祭赠的“国母狮”),均为宋代雕刻;月台前有一水井,称“龙泉井”。

白礁慈济宫正殿台基高于前殿2米,单层宫殿式,重檐歇山顶,面阔五间、进深三间,中间殿顶木架结构为如意藻井、斗拱出五跳,次间用梁架抬梁式,斗拱均不出跳,有昂傲象鼻状,走廊竖4根青褐色花岗石雕蟠龙石柱(这4根石柱及前殿6根石柱皆为清嘉庆二十一年居台湾学甲的白礁乡亲所捐置)。正殿神龛主祀保生大帝,大帝右边陪祀东圣侯、太上老君、张圣者,左边陪祀四圣侯、三将军、先生公(传说东圣侯、西圣侯是当年建筑白礁祖宫的监工钦差大臣),正殿两侧祔祀三十六神将。

白礁慈济宫后殿面阔五间,进深三间,单檐歇山顶,殿前有小天井。此宫两侧还续展有悬山顶厢房各3间。后殿更高于正殿,结构较简单,单檐歇山顶、面阔五间、进深三间,前有长方形小天井。殿内装饰甚为考究,遍布全殿的壁画和石雕,内容丰富,技艺高超;梁架上诸多木刻,精细生动;朱檐斗拱金碧辉煌。后殿正中神龛祀吴真人父母(圣父、圣母)神像;左神龛祀观音、千手观音、善才龙女、韦陀护法、王公、大妈婆、大使哥;右神龛祀注生娘娘等。

白礁慈济宫钟、鼓楼均为重檐歇山顶楼阁式,楼顶木架藻井结构,用木斗拱出跳承托。

白礁慈济宫全景

白礁慈济宫全景

白礁慈济宫遗存

白礁慈济宫遗存

相关人物

吴夲(979~1036年),闽台又称“大道公”,字华基,号云冲,白礁人,自少拜师学道,苦练岐黄,“不茹荤,不受室”,生前行医济世,救人无数,后来在龙池岩险峰采药时不幸跌下悬崖,离开人世,享年58载。

吴夲逝世的第二年,即宋仁宗景祐四年(1037年),白礁村的父老乡亲为纪念这位救死扶伤的名医,自发筹款在家乡建“龙湫庵”造像纪念。宋绍兴二十年(1150年)宋高宗下令在白礁建造宫殿式庙宇祭祀“吴真人”。历经数代,吴夲受册封为“吴真君”“英惠侯”“保生大帝”。

保生大帝信俗

宋景祐元年(1034年),闽南瘟疫猖獗,吴夲四方奔走,救人无数。如今闽南民间还流传着许多吴夲为民治病、救人急难、起死回生的神奇故事。吴夲去世后,乡亲们在白礁村修祠堂纪念他,渐渐由神医变成医神,发展为一种信仰崇拜。宋孝宗谥其为“大道真人”。明永乐十七年(1419年)敕封其为“保生大帝”,加赐龙袍一袭。

明清时期,福建商人到东南亚一带经商活动,也促进了保生大帝信仰走出国门,落户异国他乡。清道光十九年(1839年),新加坡天福宫落成时,保生大帝即为主祀神明之一。据统计,全世界共有保生大帝庙宇2000多座,信众近1亿人。福建青、白慈济宫成为各处慈济宫的祖庙。保生大帝也是台湾第二大信仰,有信众500多万,庙宇370多座,仅次于妈祖。

白礁慈济宫保护碑

1996年11月20日,青、白礁慈济宫被中华人民共和国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

2001年11月,青礁慈济宫被厦门市评为第一批涉台文物古迹。

2005年,闽南大道公信仰(厦门大道公信仰习俗、漳州白礁慈济宫吴真人诞辰祭典仪式)被列为福建省非物质文化遗产。

2008年,保生大帝信俗被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

地理位置

青礁慈济宫位于福建省厦门市海沧区海沧街道青礁村崎山(岐山)东南麓。

青礁慈济祖宫

白礁慈济宫位于福建省漳州市漳州台商投资区角美镇白礁村内。

白礁慈济祖宫

交通信息

乘坐公共交通漳州角美709路,厦门801路至慈济东宫站下车,步行130米可达青礁慈济祖宫。

乘坐公共交通漳州角美709路,厦门853路、802路 、827路至白礁站下车,步行1.1千米可达白礁慈济祖宫。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。