-

黄陵庙 编辑

黄陵庙,古称黄牛庙、黄牛祠,又称黄牛灵应庙,位于湖北省宜昌市三峡水文遗址文化园内,始建于汉,唐宣宗大中九年(855年),黄陵庙进行复修扩建, 建筑面积4800平方米。

黄陵庙现保存禹王殿、武侯祠及山门。禹王殿为重檐歇山式建筑,而阔、进深各五间,通高16米。殿顶飞檐走兽,大吻吞脊。殿内画栋雕梁,蟠龙绕柱。一纤巧精致的斗棋和龙吻鱼身檐桃。采用了八架椽屋穿斗式梁架结构。为增强建筑稳定性,其金柱、檐柱留有侧角,上下檐普柏枋和阑额的组合断面呈“丁”字形和额枋出头的卷杀。

2006年5月25日,黄陵庙被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:黄陵庙

地理位置:湖北省宜昌市三峡水文遗址文化园内

所处时代:汉朝

占地面积:4800 m²

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

编号:6-0663-3-366

批准单位:中华人民共和国国务院

唐大中元年(847年)复建,名黄牛祠。

唐宣宗大中九年(855年),黄陵庙曾进行复修扩建,并增岛王殿作为祠庙主体建筑改祭神牛为主祭大禹,并从而改黄牛庙为黄陵庙。

保护标志

保护标志

黄陵庙

黄陵庙

主要建筑

山门

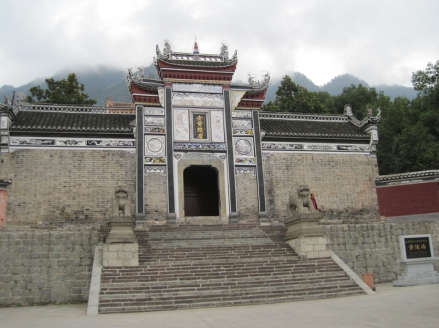

山门建筑在海拔75.56米的江边台地上。宋代尚见有两匹石马的山门,清嘉庆年以前为“敕书楼”,嘉庆八年(1803年)重庆府事赵田坤见敕书楼中殿宫墙因多年风雨飘摇而崩塌,宦囊乐输倡导重修,将敕书楼中殿改建为戏台,并撰刻(万世流芳)碑记至今尚存庙中。

黄陵庙山门风光

黄陵庙山门风光

禹王殿

禹王殿是黄陵庙现存建筑群的主体建筑,修建在比山门地基高1.9米的台地上,为重檐歇山顶,穿斗式木结构建筑,八架橼屋。原为灰筒、板瓦屋面,面阔进深均为五开间,面阔18.44米,进深16.02米,柱网面积295.4平方米,台明高19米,通高17.74米。占地面积4000平方米。

1983年,在拟定对黄陵庙禹王殿进行大修的同时,古建筑专家们对该殿进行了科学的勘测和论证,指出“据殿内梁额上的题字,它于明万历四十六年(1618年)重建,清雍正、乾隆、光绪年间多次重修,在光绪十七年进行过较大规模的翻修,其主要构架和上檐斗拱仍然是明代的遗存,……结构简练明快,用材经济合理,是明代末期较好的建筑。”“一座单体建筑主要以台明、木构架、屋顶三部分组成,……大殿三大组成部分是完整的明代原物”。这就为禹王殿遭受清咸丰十年(1860年)、清同治九年(1870年)长江历史上两次特大洪水而没有被冲毁基本作了定论。

从黄陵庙现保存的遗物、遗迹、水文碑刻、史志记载、民间传说中也可以证明禹王殿根本没有被特大洪水冲毁。

禹王殿内三十六根楠木立柱均保存有清同治九年(1870年)水平一致的洪水澄江泥痕迹,且高达37米。水淹波及阑额,下檐“玄功万古”匾被淹浸47公分,立柱黑黄分明,未被洪水浸淹的上端为黑色,即本色;被洪水浸淹过的下端为淡黄色,且澄江泥至今尚敷着在立柱表面的裂缝之中。

屈原殿

清咸丰十年(1860年)洪水未涉及此殿,清同治九年(1870年)洪水进殿水深1米。此殿建筑在比禹王殿基高2.7米的台地上,清雍正年间已有该殿,咸丰、同治年间重修过,抗日战争时期被国民党三十军所部拆毁烧了。

祖师殿

祖师殿又称佛爷殿,清同治九年(1870年)洪水若再涨三步台阶即50厘米,水将进入此殿。该殿建筑在比屈原殿基高1.5米的台地上,据《游黄陵庙记》提供,此殿始建于明代,且明朝历代皇帝多信奉道教。毁败情况同屈原殿。

黄陵庙风光

黄陵庙风光

地址

黄陵庙位于湖北省宜昌市三峡水文遗址文化园内。

老黄陵庙

交通

自驾前往黄陵庙:从宜昌东站出发,大约51公里,约需52分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。