-

桃花源古建筑群 编辑

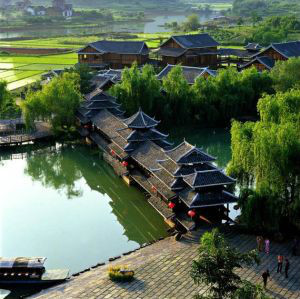

桃花源古建筑群,位于湖南省常德市桃桃源县城西南15公里沅江南岸水溪。 桃花源古建筑群有1600多年的历史, 桃花源始建于晋,初兴于唐,鼎盛于宋,大毁于元,时兴时废于明清。 桃花山牌坊、渊明祠、方竹亭、桃花观、遇仙桥、集贤祠、佳致碑、问津亭、高举阁、水源亭、临仙馆、白云轩等十多个景点被纳入保护的建筑群。

桃花源古建筑群占地面积为15800000平方米,现存建筑有方竹亭、菊圃、桃花观、高举阁、蹑风亭、观月亭、集贤祠等明清时期建筑。 这一带约5平方公里地区风光秀丽,相传因东晋诗人陶渊明作《桃花源记》而著名。自唐代始建寺观,宋时鼎盛,元末毁于火,明景泰六年(1455年)重建殿宇,明末又毁于火。清光绪十八年(1892年)重修渊明祠,沿山配修亭阁,按陶诗文取名。后屡有修葺。现存集贤祠、桃花观、方竹亭、蹑风亭、探月亭、水源亭、菊圃、千丘田等。保存完好的明清古建筑群,使桃花源文化得到了较好的保护和传承。

2006年5月,桃花源古建筑群被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:桃花源古建筑群

外文名:The Peach Garden ancient buildings

地理位置:湖南省桃源县

所处时代:明至清

占地面积:约 15800000 m²

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

开放时间:早8:00-晚17:30

类型:古建筑群

名称:桃花源风景区

景点级别:AAAA级

门票价格:40元(学生20元)

著名景点:集贤祠、桃花观、方竹亭等

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:6-0672-3-375

宋代,桃花源古建筑群在战火中被毁。

明代,桃花源古建筑群被重建,又在战火中被毁。

清光绪十八年(1892年),桃源县令重修渊明祠,并沿山置亭阁。

清光绪二十年(1894年),大士阁(俗称观音堂)一带被修复。

民国三年(1914年),重修大士阁,定名为“桃花观”,后改名为“古隐君子之堂”。

1963年,湖南省文物部门拨款修整桃花源古建筑群的穷林桥。

1975年,桃花源文物管理所恢复。

1976年,桃花观山门被修复。

1977年,县政府拨款建桃源致碑。

1979年至1988年,桃花源古建筑群的穷林桥、蹑风亭、集贤祠、遇仙桥、秦人古洞、豁然亭、水源亭等被重新修复,并新建了探月亭、延至馆、佳致碑亭、碑廊、千丘池、菊圃、高举阁;维修了桃花源牌坊、桃花观等。

1982年至1983年,湖南省文化部门拨款修复水源亭,新建碑廊,并将历代碑刻17方移至碑廊迈内。

1983年春,桃花源古建筑群被清理文物并重修,整理碑刻。

1984年,省水电拨款十万元,建怡然桥。

1986年,整修游路,再度维修蹑风亭,穷林桥筹建秦人宅宾馆。

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

方竹亭原名桃川八方亭, 明代建筑, 它在明万历二十三年(1595年)由江东之捐被修建,清代命名为方竹亭。方竹亭坐南朝北, 单层正八角八方形,高6.3米,底径7.6米,砖石结构,墙厚约1米。方竹顶部为琉璃瓦攒尖顶,内为穹窿顶,券门券窗。

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

菊圃始建于明, 原名“延至馆”,现由垂花门,廊亭,正祠和花墙组合成一个封闭的园林组群,总面积2764平方米。它以陶渊明《饮酒诗》中“采菊东篱下”而得名。正厅即渊明祠,三开间周围廊,单檐歇山顶,回廊外墙配漏窗,院内十字路中有渊明石刻像碑。

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

蹑风亭

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

观月亭因唐刘禹锡《八月 十五夜桃源玩月》诗得名。始建于唐,后来重修。它是一座木质结构的垂檐歇山半亭。

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

集贤祠原祠毁于兵燹, 清代复修。它是一座木质结构,拥有硬山厅堂式十一架椽屋并前廊用四柱的建筑。同时它是一座清代建筑。

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

高举阁在清代复建,以陶渊明诗句“高举寻吾契”命名。后又被毁,在1988年依日址重建。

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

桃花源古建筑群

1964年,成立桃花源文物管理所,开始对穷林桥、古道、玩月亭进行维修。

2006年5月,桃花源古建筑群被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

2013年,桃花源古建筑群入选全国重点文物保护单位。

地位位置

桃花源古建筑群,位于湖南省常德市桃源县。

桃花源风景区

交通信息

桃花源古建筑群高速自驾前往:从长沙市到常德市桃源县出发,路程大约186公里,大约需要2小时2分。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。