-

双墩遗址 编辑

双墩遗址位于安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇双墩村北,该文化遗址距今约七千年,是淮河中游地区已发现的年代最早的新石器时代文化遗存,是淮河流域早期文明的有力证据。

双墩遗址是一个台地遗址,遗址保存范围为南北长180米左右,东西宽140米左右,约25200平方米。 双墩出土了大量的陶器、石器、骨角器、蚌器、红烧土块建筑遗存、动物骨骼以及螺蚌壳等,种类繁多,既有生产工具、生活用具,也有大批刻画符号和泥塑艺术品。

2013年3月5日,双墩遗址被国务院公布为为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:双墩遗址

所属时代:新石器时代

所处地区:安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇双墩村北

占地面积:约 25200 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

批准单位:国务院

编号:7-0186-1-186

1986年,蚌埠博物馆对双墩遗址进行了抢救性试掘。1991年、1992年安徽省文物考古研究所两次对其进行发掘。三次发掘共15个探方,累计面积375平方米,出土了陶器、石器、蚌器、骨角器等大量珍贵文物。

双墩遗址

双墩遗址

一级文物陶塑人头像

一级文物陶塑人头像

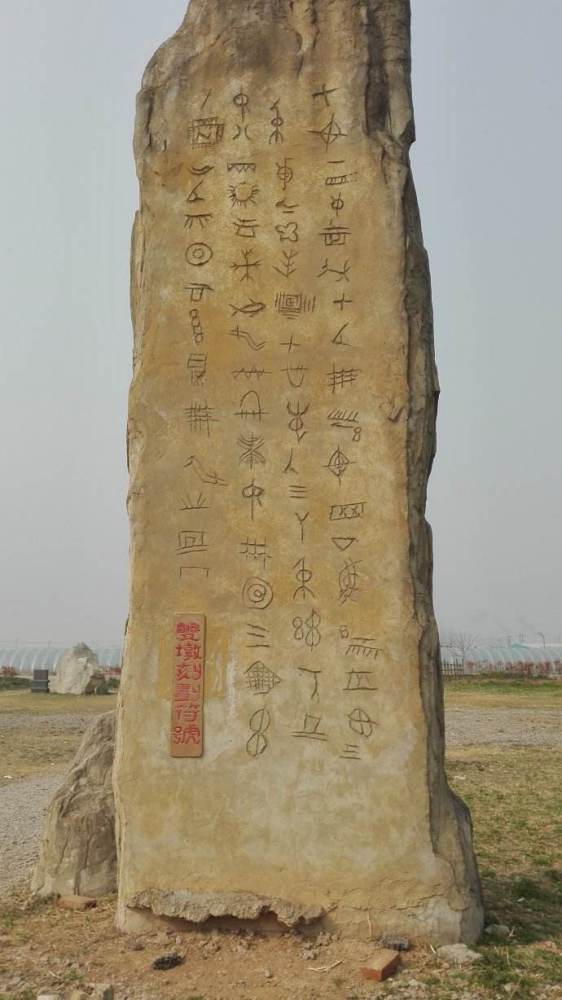

双墩遗址还出土了一级文物陶塑人头像和600余件带有刻画符号的陶器。 遗址为单一的新石器时代文化堆积,典型器形有罐形鼎、钵形鼎、支架、碗、钵、甑、器座、纺轮及网坠等,以四錾平底罐形釜和钵形釜、矮圈足或假圈足饼底碗、矮喇叭座豆、鸟首或牛鼻形耳系罐、底腹均有箅孔的甑及祖形支架构成器物组合。三次发掘共发现600余件。在陶碗的外圈足内,有较多的刻划符号,以单线、双线和多重线分别刻有鱼形、猪形、鹿形、蚕形、叶脉形、花瓣形、三角形、方框形、“十”字形、网形、圆圈形、建筑形等数十种。可分为象形和几何形两大类,并以时代早、数量大、种类多、内容丰富,构成了双墩遗存的重要内容。

其他部分文物

其他部分文物

双墩遗址出土器物中的陶器、石器、蚌器、骨角器等具有独特的文化面貌,有别于己知的其他同时期黄河流域和长江流域的原始文化。与双墩遗址具有相同文化面貌的新石器时代遗址,在淮河流域有一定的分布范围,双墩遗址则是这一新的考古学文化代表。

以双墩遗址为代表的同类文化遗址主要分布于淮河中游地区,同时这类文化遗存以双墩遗址最为典型,具有淮河流域独特的地域性文化特征,兼蓄南北方早中期原始文化的一些特点,同时具有一定的时代跨度和地域分布,具备了考古学文化命名的基本要素,确定为一种考古学文化——双墩文化。

双墩遗址共有5个碳十四数据,年代跨度在公元前6000一前3500年,曾被称为“双墩文化”或“双墩类型”。有学者将双墩文化内涵归于青莲岗文化之中。

双墩遗址出土的600余件带有刻画符号的陶器,是新石器时代考古中发现的年代很早、数量最多、内容最丰富的同类考古资料,对早期汉字的发现与研究具有价值。刻画符号分别刻画在陶碗、陶钵和喇叭形高圈足内侧。其内容相当广泛,包括了狩猎、捕鱼、网鸟、种植、养蚕、编织、饲养家畜、记事记数、天文历法、地理位置等内容,反映了原始经济、文化、宗教、艺术各方面的特色。双墩刻画符号己实际具有了记事记数的文字功能,是研究中国文字起源的重要源头之一。

双墩遗址的刻画符号与西安半坡、临潼姜寨、宜昌杨家湾、秭归柳林溪、青海柳湾以及大汶口、良渚等其他新石器时代遗址的刻画符号相比,有一定相似之处,但也有自身明显特征。这类刻画符号在定远侯家寨遗址也有发现,表明它是一定地域范围氏族群落之间表达特定含义的记录符号。

双墩刻画符号

双墩刻画符号

2009年10月23日—25日,由中国文字学会、中国社会科学院考古研究所、中国文物报社、安徽大学、安徽省文化厅、蚌埠市人民政府联合主办,蚌埠市文化局、安徽大学文科处、安徽省文物事业管理局共同承办的“双墩遗址刻画符号暨古代文明起源国际学术研讨会”在蚌埠市举行。

2013年3月5日,被国务院核定为第七批全国重点文物保护单位。

2021年10月12日,入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》“十四五”时期大遗址”名单。

地理位置

双墩遗址位于安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇双墩村北。

双墩文化遗址公园

交通信息

从蚌埠市出发经宁洛高速到达双墩遗址。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 禹会村遗址

上一篇 芜湖内思高级工业职业学校旧址