-

张四墩遗址 编辑

张四墩遗址位于安徽省安庆市宜秀区三义村境内,濒临石塘河南,北岸为虾子山,距大龙山约2公里,距安庆市区约5千米,南距长江8千米。

张四墩遗址总面积约2.1万平方米,是长江中下游地区新石器时代遗址,遗址的东南与西南面为四个台形土墩相连接,故名“墩”。张四墩遗址的发现对研究长江中下游地区史前文化面貌有着重要的价值。

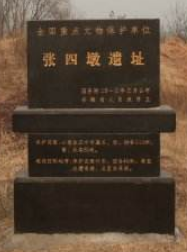

1981年9月,张四墩遗址被安徽省人民政府公布为省级文物保护单位, 2013年3月5日,张四墩遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:张四墩遗址

地理位置:安徽省安庆市宜秀区三义村

所处时代:新石器时代

占地面积:约 21000 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:7-0192-1-192

1978年,怀宁县文物管理所对张四墩遗址试掘。

1980年初,安庆市博物馆多次前往调查、采集标本。同年安徽省博物馆对其进行了第2次试掘,发掘面积72平方米。

1997年9—10月,安徽省文物考古研究所和北京大学考古学系对张四墩遗址进行了第3次试掘,发掘面积46平方米。

文物遗存

文物遗存

张四墩遗址的新石器时代遗存内涵比较复杂,其数量最多、形态变化丰富的篮纹罐型鼎、红陶长颈鬻、罐、甑、豆、各种杯等构成了其文化因素的主体。如鬻均为夹砂红陶,颈呈长管状,捏流或卷叶流,而一种短颈两侧带扉棱、类似两翼的鬻则是有本地特色的风格。

上文化层

上文化层出土遗物以陶器为主,其他有石器和少量的印纹陶、原始瓷、小件青铜器。陶器以夹砂陶为主,红陶、灰陶最常见,黑陶次之,褐陶很少。器表多为素面或饰细绳纹,少数饰附加堆纹、弦纹、方格纹和蓖纹。器类包括罐形鼎、鬲、罐、豆、觑、盆、碗、纺轮、网坠等。石器有铲、锛、凿、刀、有段锛、镞、锥等,石器小型化的特点突出,并发现了大量打制的石器毛坯。陶器群中最具时代特点的鬲、罐、带漏斗形附耳的瓶等器类在鄂东、赣北地区的遗址中也较为常见,但与中原的周文化存在一定的差别。

下文化层

下文化层发现的遗迹中,除有灰坑、灰沟外,还发现墓葬1座。M1为长方形竖穴浅坑墓,方向94度,残长160厘米、宽50厘米、深20厘米。墓内未见人骨,随葬陶甑和石斧各1件。出土遗物以陶器为主,完整者很少,分为夹砂、泥质和夹炭陶三类。夹砂陶多羼和细石英砂砾,夹炭陶则以稻壳为羼和物。陶器烧成温度高,陶色较纯,多为灰陶、黑陶、红褐陶,并有少量红陶和橙黄陶。陶器多经轮制成型,个别器物为捏制或盘筑。器表装饰简单,绝大多数陶器为素面,纹饰多见篮纹,并有少量的附加堆纹、刻画纹、弦纹、镂孔等。器类有罐形鼎、甑、瓮、罐、盆、豆、红陶长颈鬻、壶、高柄杯、圈足杯、觚形杯、圈足盘、碗等。石器均通体精磨,刃口锋利,器类有铲、锛、有段锛、凿、镞等。另外,部分灰坑中还发现半成品的石器,以镞、锛较为常见,皆为打制的毛坯,初具器型但未经磨光处理。

张四墩遗址下层文化反映的是一种多元性的文化。一方面,它继承了本地薛家岗文化的部分因素,自身具有鲜明的特征。另一方面,受到东部的良渚文化和西部江汉地区石家河文化,特别是北方大汶口文化的强烈影响。其年代大体相当于淮北地区的大汶口文化晚期、良渚文化晚期和石家河文化较早时期,晚于本地的薛家岗文化。总体上看,以张四墩下层文化为代表的一类文化遗存地方特征明显,有别于同期其他原始文化,是继薛家岗文化之后,分布在皖西南一带的又一支原始文化,可称为“张四墩类型文化”。张四墩类型文化在皖西南一带的分布较为广泛,遗址不下百处。其北界可越过大沙河流域到桐城北部,东界可扩至枞阳东部的陈瑶湖附近,南部情况不清楚,向西可达鄂东一带。

张四墩遗址

张四墩遗址

2013年3月5日,张四墩遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

张四墩遗址已落实了文物保护单位“四有”工作。

地理位置

张四墩遗址位于安徽省安庆市宜秀区三义村。

张四墩

交通信息

从安庆市出发经沪渝高速到达张四墩遗址。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。