-

汤家墩遗址 编辑

汤家墩遗址,位于安徽省铜陵市郊区周潭镇七井村竹山组西南100米处。 遗址为北高南低的长方形台地,高出周围地面3~5米,总面积13407平方米,文化层厚3米左右。

汤家墩遗址是一处集聚落和冶炼铸造于一体的商周时期古文化遗址。1986年第二次文物普查时发现该遗址。1989年9~10月,安徽省文物考古研究所组织专业考古人员对汤家墩遗址进行了科学发掘,出土陶器、石器、青铜器等文物百余件。该遗址的发现和发掘对研究江淮地区土著居民的社会生产和生活等具有重要价值。

2019年10月,汤家墩遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:汤家墩遗址

地理位置:安徽省铜陵市郊区周潭镇七井村竹山组西南100米处

所处时代:商周

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

编号:8-0047-1-047

1987年7月,窑厂工人取土时发现西周时期饕餮纹青铜方彝一件。

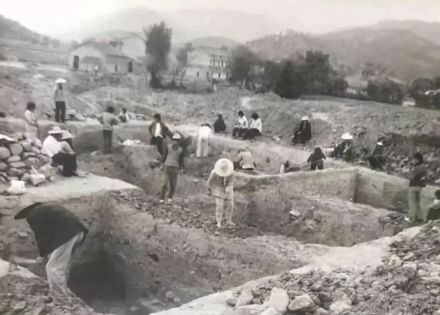

1989年发掘汤家墩遗址现场

1989年发掘汤家墩遗址现场

汤家墩遗址全貌

汤家墩遗址全貌

地层文化堆积

文化堆积1.7米~3.5米,最下面生土层的层面高低起伏较大,局部在文化层下即暴露出原生岩石。文化层最多可划分为10层。

第一层:耕土层,灰黄色土,土质松软,厚5厘米~18厘米。

第二层:黄褐色土,土质较疏松,有少量红烧土颗粒,含陶片、明清瓷片等遗物。深5厘米~8厘米,厚10厘米~20厘米。

第三层:灰黑色土,土质较板结,黏性较大,包含物有陶片、石器等。深20厘米~30厘米,厚25厘米~50厘米。

第四层:黄褐色土,土质较硬,黏性大,出土遗物有陶器、印纹硬陶和石器等。深47厘米~80厘米,厚25厘米~54厘米。

第五层:灰黄色土,土质松软,含大量红烧土块,出土遗物有陶片等,深92厘米~120厘米,厚16厘米~42厘米。

第六层:灰褐色土,土质疏松,含大量红烧土颗粒,出土遗物有陶器、石器、铜器等。深126厘米~145厘米,厚18厘米~64厘米。

第七层:灰黑色土,土质疏松,含水量高,出土遗物有陶器等。深153厘米~204厘米,厚22厘米~64厘米。

第八层:灰褐色土,土质疏松,含少量红烧土颗粒。遗物有少量陶片、石块等。深205厘米~224厘米,厚0厘米~45厘米。

第九层:黄土,较硬,黏性大,分布在探方南部和西部。遗物有陶器、石器等。深240厘米~257厘米,厚0厘米~42厘米。

第十层:黄褐色土,土质较坚硬、板结。遗物有陶器等。深266厘米~275厘米,厚0厘米~16厘米。

遗迹

汤家墩遗址发掘商周时期的灰坑4个,商代残建筑遗迹1处。灰坑有圆形和椭圆形两种,口大底小,坑口直径1.2~2米、深0.5~0.8米,坑内填黑灰土以及大量陶片等。建筑遗迹仅见柱洞16个,洞柱多为圆形,洞口直径0.2~0.4米、洞深0.2~0.5米,其中有部分柱洞在洞底垫一个鹅卵石作柱础。

兽面纹青铜方彝底部

兽面纹青铜方彝底部

兽面纹青铜方彝

兽面纹青铜方彝

兽面纹青铜方彝

兽面纹青铜方彝的发现,说明汤家墩上的先民们有了较为固定的居住场所和自己的铸铜作坊,掌握具备了冶炼、制造青铜器的技术和能力,为研究冶炼和制造青铜器提供了重要资料。

文物保护单位

文物保护单位

2019年10月,汤家墩遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

地理位置

汤家墩遗址位于安徽省铜陵市郊区周潭镇七井村竹山组西南100米处。

七井村

交通信息

自驾:自铜陵市郊区周潭镇人民政府开车前往汤家墩遗址,路程约1.9千米,用时约18分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 阮鹗墓石刻

上一篇 野寨抗日阵亡将士公墓