-

角山板栗山遗址 编辑

角山板栗山遗址,位于江西省鹰潭市月湖区童家镇大塘社区徐家村北面,是商代时期的古遗址,距今约3500~3100年。总面积约7万平方米,是已发现的夏商时期中国最大的窑场。

角山板栗山遗址发掘面积1525平方米,发现作坊遗迹14处,窑炉遗迹9处,生活遗迹39处,复原陶器及原始瓷器2000余件,包括大量陶拍、陶垫、陶支座等制陶工具,陶器上发现刻划符号三类84种2488个,及数十万片古陶片。是中国商代一处面积较大的印纹陶遗址,同时也是一处年代较早的已形成规模化生产的陶瓷遗址,为研究南北方窑业技术提供了新的资料。

2013年3月5日,角山板栗山遗址被中华人民共和国国务院核定并公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:角山板栗山遗址

地理位置:江西省鹰潭市月湖区童家镇大塘社区徐家村北面

所处时代:商

占地面积:约 700000 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0208-1-208

批准单位:中华人民共和国国务院

角山发掘现场

角山发掘现场

1983年至2007年,江西省文物考古研究所、鹰潭市博物馆先后对其进行了5次科学发掘和1次全面钻探,共揭露面积1525平方米,并对已发掘区域均实施了科学回填保护。

角山遗址全景图

角山遗址全景图

角山板栗山遗址遗存

角山窑

角山窑场面积达7万平方米,分布有高岭土矿区、作坊区、工棚区、窑炉区等。产品以几何印纹硬陶为主,灰色硬陶占绝大多数,少量红陶,并见有原始瓷。陶器以甗形器、斝、三足盘、高领罐等为主,形成独特并相对稳定的器物组合关系,纹饰常见云雷纹、篮纹及其组合纹。

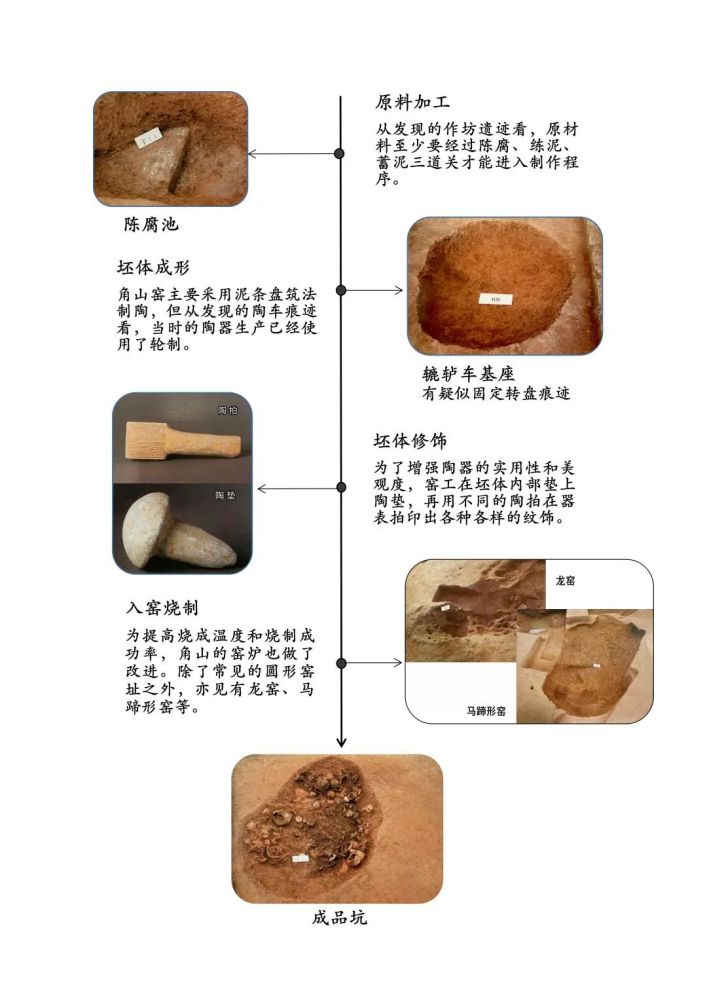

流程图

流程图

保护范围:北以张家小道为界,西南以水渠和河道为界,东从粮山桥住北至小道,往南沿山脚到河边。

位置信息

角山板栗山遗址位于江西省鹰潭市月湖区童家镇大塘社区徐家村北面。

大塘村

交通信息

乘坐市内公共交通1路至梅树园站下车,步行260米后可达大塘社区。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。