-

梅关和古驿道 编辑

梅关和古驿道,位于江西省赣州市大余县南安镇梅山村大庾岭山脉中部,开凿于唐开元四年(716年)。

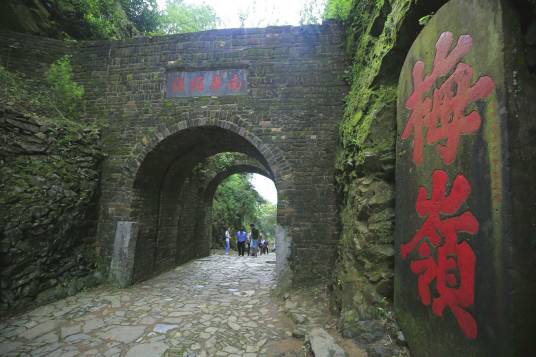

梅关和古驿道是中国古代中原通往的南的主要通道和重要关隘。梅关为台门式建筑,青砖结构。门洞高3.5米。南面门洞上额书“岭南第一关”,两边对联题“梅止行人渴,关防暴客来”。北面门额题“南粤雄关”。现关楼已毁,台门尚存,楼前竖有清康熙年间碑曰“梅岭”。原古驿道全长约12.5千米,现保留约1875米,麻条石筑边,中铺卵石。古驿道途中有明代古桥两座,即广大桥和接岭桥,均为砖石砌筑,单拱式桥。梅关和古驿道是中国江南保存最完整、线路较长的古驿道,在政治、军事和交通运输史上,具有较高的史料和研究价值。

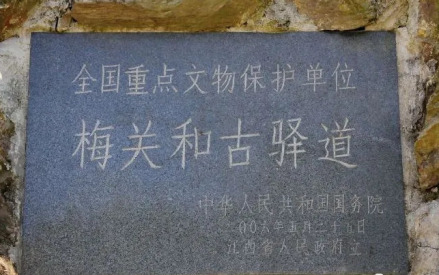

2006年5月,梅关和古驿道被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:梅关和古驿道

地理位置:江西省赣州市大余县南安镇梅山村大庾岭山脉中部

所处时代:明朝

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

编号:5-610-3-313

批准单位:中华人民共和国国务院

唐开元四年(716年),内供奉张九龄奉诏开凿大庾岭、大梅关及岭路,成为中原通往岭南主要通道,亦为历代兵家必争之地。

北宋嘉祐八年(1063年),南安知军蔡挺在大庾岭筑关,并与其兄广东特运使蔡抗协议以砖分砌岭南北路。

明成化十五年(1479年),知府张弼重修梅关和古驿道(青条石筑路边,中铺卵石),全长约12.5千米,至此梅关和古驿道基本形成。

明天启四年(1624年),知县陈九锡倡修大庾岭驿道,县民争相义务助工,修铺路面二千三百余丈。

清道光三十年(1850年),知府汪报润重修大庾岭古驿道,并规定每年从商税中抽钱九百吊为维修驿道费用。

十九世纪下半叶至二十世纪初期,随着“五口通商”和京汉、粤汉铁路的修建,海运代替了河运,铁路代替了驿路,原来作为南北交通枢纽的江西被边缘化了,大量的人流物流再也不需要经过江西了。特别是大余至南雄公路的通车,使得梅关古驿道被彻底地废弃了。

1984年、1995年,江西省文化厅先后拨款对古驿道和关楼进行过全面维修。

梅关和古驿道

梅关和古驿道

梅关为台门式建筑,青砖结构。面阔约6米,进深5.5米,南面高6.35米,北面高6.05米,门洞高3.5米。南面门洞上额书“岭南第一关”,两边对联题“梅止行人渴,关防暴客来”。北面门额题“南粤雄关”。现关楼已毁,台门尚存,楼前竖有清康熙年间碑曰“梅岭”,碑高2.4米、宽1.4米。

古驿道

梅关和古驿道

梅关和古驿道

古驿道半山处有赭红色“重来梅国”巨型字碑一通,为清同治六年(1867年)所立,碑高2.7米、宽0.6米。

在第五次反围剿失败,中央苏区踏上长征路时,陈毅正在养伤,难以同行,留下来组织游击工作。民国二十四年(1935年)冬,陈毅率部在敌人的层层围困中从梅关古道偷渡而过,留下了“攀藤附葛君须记,万载梅关着劫灰”的诗句。另一次,陈毅被敌人围困在梅岭地区,于衰草间隐藏二十余日,又遇放火烧山,于是写下豪情冲天的绝命诗三首,高呼“旌旗十万斩阎罗”。这些手迹被镌刻在梅关古道一路上大大小小的石头上,留待后人缅怀……

苏东坡与梅岭

北宋绍圣元年(1094年),因为新旧党争,苏东坡受贬,发配惠州。写下《过大庾岭》一诗,发出“今日岭上行,身世永相忘”的慨叹。苏东坡还在大庾岭上栽下了一棵松树。不久,他又从惠州被流放到海南的儋州。三年后,苏东坡复任朝奉郎。在梅关驿道遇到一位老翁时,他写了一首《赠岭上老人》题于村头的墙壁上:“鹤骨霜髯心已灰,青松合抱手亲栽。问翁大庾岭头住,曾见南迁几个回。”梅关成为苏东坡人生悲剧性的转折点。

文天祥与梅岭

南宋祥兴二年(1279年)五月初四,文天祥被元军押解到了大庾岭,曾写过一首《赠南安黄梅峰》:“清浅风流圣得知,黄昏归鹤月来时。岭头更有高寒处,却是江南第一枝。”以此表明自己抗击元军的决心。

遗址碑

遗址碑

地理位置

梅关和古驿道位于江西省赣州市大余县南安镇梅山村大庾岭山脉中部。

梅关古道景区169乡道游客中心售票处

交通信息

自驾:自江西省赣州市大余县人民政府开车前往梅关和古驿道,路程约9.4千米,用时约21分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。