-

龙藏寺 编辑

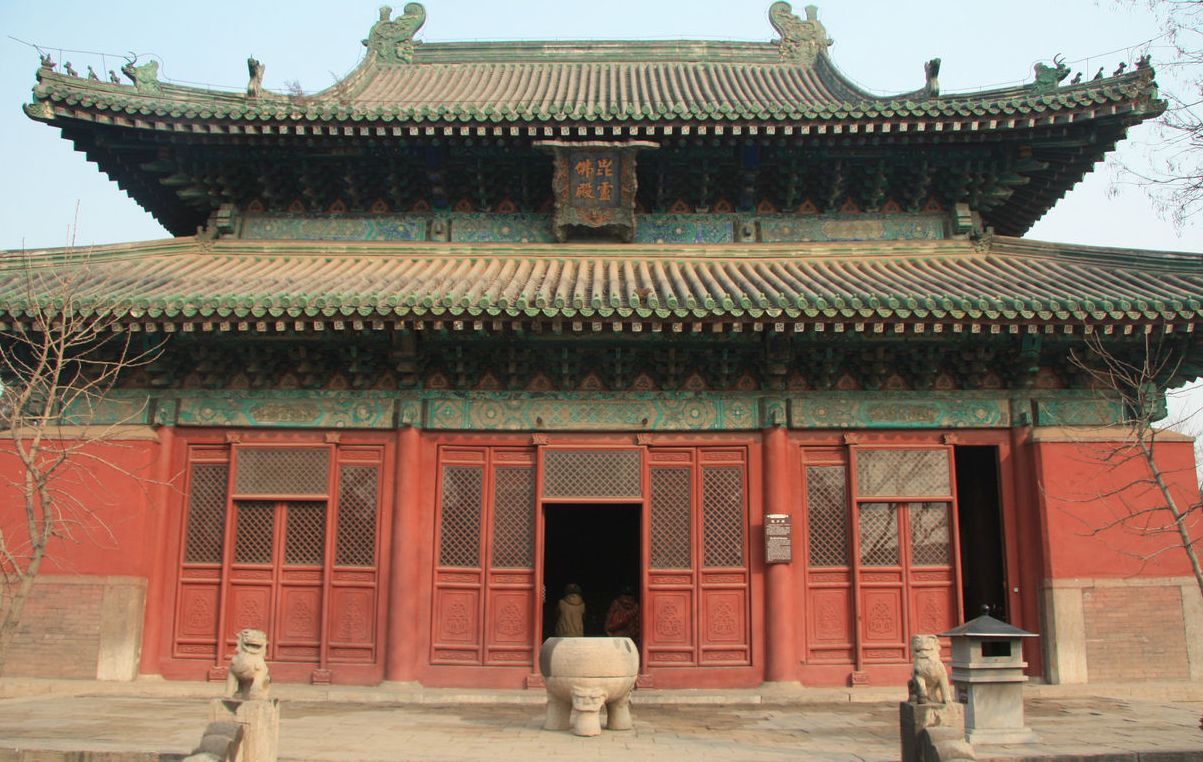

龙藏寺,位于四川省成都市新都区新繁街道荣军路86号,始建于天监二年(503年),明英宗正统十三年(1448年)重建。

龙藏寺寺院坐北朝南,平面呈长方形。主要建筑分布在南北中轴线及其两侧,迎门有琉璃照壁和三路单孔石桥,桥北依次是天王殿、大觉六师殿(遗址)、摩尼殿、戒坛、转轮藏阁、慈氏阁康熙碑亭乾隆碑亭、大悲阁、弥陀殿、毗卢殿和龙泉井亭平面呈十字形。大悲阁位于寺的中部,慈氏阁内置五彩弥勒佛尊。

2019年10月7日,龙藏寺被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:龙藏寺

外文名:long zang temple

地理位置:四川省成都市新都区新繁镇荣军路86号

所处时代:明清

占地面积:300余亩

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:8-0427-3-230

清咸丰十一年(1861年),太平军过境,寺被毁。

清同治八年(1869年),在寺址上改建芝山书塾。

明正统十三年(1448年),重建;嘉靖间又废,后由僧能明复建。

龙藏寺

龙藏寺

龙藏寺

龙藏寺

龙藏寺

龙藏寺

(一)清文宗咸丰五年(1855年)《大朗禅师塔铭》。现嵌于原龙藏寺山门外西碑亭内。碑高150厘米、宽188厘米。碑文说:“国朝顺治五年戊子(1648年),(大朗)年三十三。时献忠诛,摇、黄炽,旱疫大作,人不自存,师(大朗)登天峰山礼书云禅师落发...汉安刘伯景撰,中州程祖澜书。”

(二)清文宗咸丰六年(1856年)《大朗堰记》。现嵌存地点与上碑同。碑高148厘米、宽89厘米。碑文写道:“明季不纲,忠良解体,迄流寇纷作,贤人君子往往遁迹于荒,至国初而隐居方外,四海之遥盖不胜屈指。大朗和尚者,不知何许人,讳今玺,初祝发于天峰...晚口新繁龙藏寺及双流三圣祠....减丰六年岁次丙辰五月十五日龙藏寺九世孙含澈跋。”这两通碑文表明,明末农民大起义的革命风暴,打乱了当时的封建秩序,严惩了地主、官僚,“贤人君子往往遁迹于荒”,人数之多“不胜屈指”,大朗和尚就是其中的一个。大朗和尚,俗姓杨,名今玺,重庆人,被张献忠起义军赶到川西,以后又藏匿于深山丛林,乃至削发为僧。接着,又受到摇天动、黄龙农民起义的打击,大朗仍是四处奔逃,“随师迁播”。碑文反映出当时农民军打击力之深广。

龙藏寺

龙藏寺

(三)清光绪十五年(1889年)的一通歌碑。现存原龙藏寺内,缺一角,碑高158厘米、宽76厘米、厚11厘米。为支上人雪堂、邓茂才星梧二君作。寿州张瑞珍题。邑人邓质书。贼屠全蜀,势如燎毛。全蜀休矣,区区繁江一邑何能逃!公乃大呼提宝刀,歌无衣,赋同袍,石柱作外援,依杨展为近交,高定关前战屡鏖,任贼兵有亿万,不能飞越而咆哮。堂堂功烈何其高!何其高!贼远徙,公亦飘然长逝矣,闭口不谈百战劳,挂帆遥渡三江水。三江渺渺烟波绿,泛宅浮家无不足,惟余一事索心曲,身在江东心在蜀,麦饭年年虚百六,青山谁与防樵牧。爱命佳儿,复我邦族。访劫后之遗邻,寻烬余之荒躅.....费氏有功于繁邑,不啻慈父母。繁邑之图报于费氏,当同贤子孙。寻常枯骨尚收恤,何况先贤陇墓。存赎旧土,勒贞珉,培华竹,斩荆棘,更将一十八冢详记邑内,永使千秋万世征文考献无沦湮。光绪十五年正月上元日星查泐石,陈双兴楸庭刻字。”这通碑文是为新繁费密家的祖坟而立的。《新繁县志》载,县治南费家坝有“费氏先墓”18座,张献忠起义军攻克新繁县以后,费氏祖坟也荒凉颓毁。后来,地主阶级将其修复,并立碑诬蔑农民军,吹捧费密。

地址

龙藏寺位于四川省成都市新都区新繁街道荣军路86号。

龙藏寺

交通

乘坐成都公交712路可前往龙藏寺。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。