-

剑南春酒坊遗址 编辑

剑南春酒坊遗址,位于四川省绵竹市城关外西的诸葛祠、茶盘街、棋盘街和滚子坡两侧,由西北向东南呈一线分布。西北起自诸葛祠,东南抵至王麻巷口,长约五百余米,宽约二百四十余米,总面积约十二万平方米。

剑南春酒坊遗址是一处规模宏大、布局配套设施齐全、遗迹保存较为完整、特色鲜明的清代酿酒作坊群。据调查,该遗址是由茶盘街、棋盘街两侧的多个清代作坊构成的“前店后坊”式格局的酒坊遗址,分布面积大、作坊多,保存较好。剑南春酒坊遗址的发掘成果不仅丰富了中国城市工业考古的研究内容,同时也为名优白酒“剑南春”的酿造历史提供了实物资料。这些重要发现在中国近代城市工业考古中具有重要的学术价值。

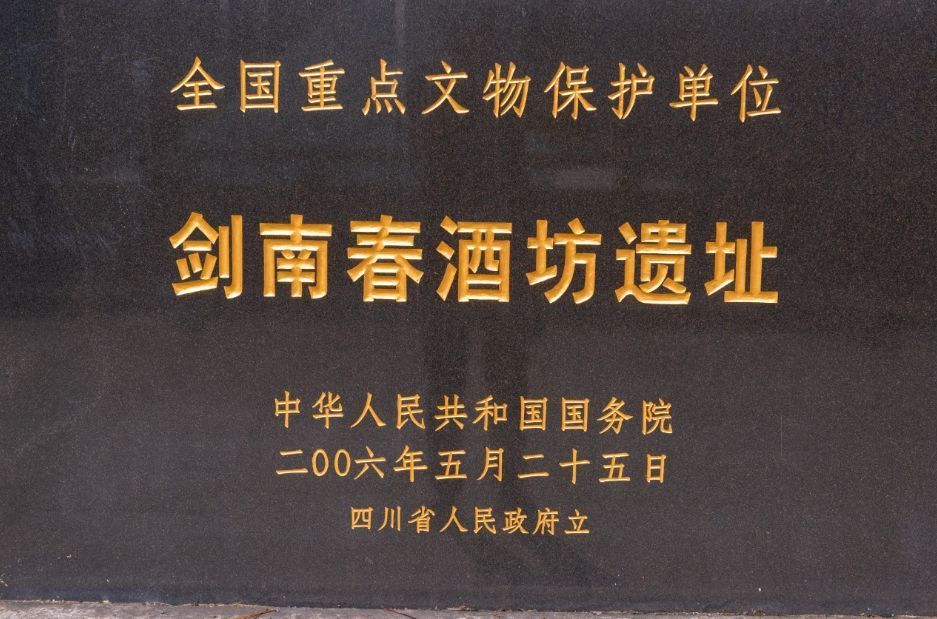

2006年5月25日,剑南春酒坊遗址被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:四川绵竹剑南剑南春酒坊遗址

地理位置:四川省绵竹市城关外西的诸葛祠、茶盘街、棋盘街和滚子坡两侧

所处时代:清代

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

编号:6-0184-1-184

批准单位:中华人民共和国国务院

明末农民起义,人口锐减,经济凋敝,有关绵竹酿酒的记载无征。

清康熙年间,绵竹酿酒业复苏,有酿酒作坊九十余家,其中大曲作坊18家,“朱(天益)、杨、白、赵”四大酒坊最为著名。至乾隆年间,“绵竹大曲”已经闻名遐迩。“绵竹大曲”曾获宣统三年(1911年)第一次商业劝工会头等银质奖牌。

民国十一年(1922年),“绵竹大曲”获四川省劝业会一等奖。

1961年,绵竹大曲更名为“剑南春”。

天益老号酒坊是四川绵竹城关镇剑南春酒坊遗址,也是剑南春的前身。1985年,考古工作人员在对天益老号酒坊进行维护时,发掘了刻有“永明五年”的纪年砖。经过考古学家的鉴定,认为天益老号酒坊的地下窖池的建造年代至少可以追溯到南齐永明五年(487年)。

2002年,剑南春集团进行棋盘街两侧的第一生产区的改扩建前的拆迁工程,其中重点对“天益老号”酒坊所在的第一拆迁区周围的民居进行搬迁、环境整治,并适当维修保护单位。在棋盘街以“天益老号”酒坊为中心,形成集保护酿酒文物、展示酿酒遗存和延续传统酿酒生产工艺的酒文化一条街。

2003年4~8月和2004年8~11月,四川省文物考古研究院和德阳市文物考古研究所对剑南春酒坊遗址进行两个年度的勘探和发掘。发掘面积共计1200平方米,勘探面积近五万平方米。2003年度对三个拆迁区内的建筑垃圾进行了清理,并对拆迁区域进行考古勘探,在第一拆迁区进行了考古发掘。发掘地点位于“天益老号”西南侧,与“天益老号”酒坊相邻,发现了清至民国时期的酒窖、炉灶、晾堂、粮仓、蒸馏设施等重要的酿酒遗迹。2004年8~11月,再次在“天益老号”酒坊西南侧发掘,该次发掘与2003年发掘区相连。发掘出酒窖、炉灶、水井、池子水沟等遗迹,还有房屋、墙基、路基等和作坊有关的建筑遗迹。另在棋盘街西侧(第二拆迁区)的地表揭露区域,在揭开现代居住面后即发现成组分布的酒窖,各组酒窖之间有墙基相隔,表明原属于不同的酿酒作坊。该区域内共发现窖池4组、炉灶1座、水井2口,另外还有房屋、墙基、水沟、砖池等相关遗迹。两年共清理出土一大批和白酒酿造工艺密切相关的遗迹现象,展现了从原料浸泡、蒸煮、拌曲发酵、蒸馏酿酒到废弃用水的排放等酿酒工艺全过程。在“天益老号”酒坊西北侧发掘区探方内揭露出宋代至现代连续堆积的地层。

建筑规模

剑南春酒坊遗址位于绵竹城关外西的诸葛祠、茶盘街、棋盘街和滚子坡两侧,由西北向东南呈一线分布。西北起自诸葛祠,东南抵至王麻巷口,长约五百余米,宽约二百四十余米,总面积约十二万平方米。从五路口至棋盘街南端王麻巷口,长260米、宽240米的范围内,既是传统酿酒作坊区,也是现在剑南春酒厂的第一生产区。该处在勘探发掘前的地面建筑,主要为清代至民国时期延续下来的民居,其次是利用原酿酒作坊建筑改建成的居民住房,约占遗址面积的70%;部分规模较大、分布较集中的清代至民国时期作坊,经改造、合并或扩建成现在的酿酒生产车间酒库,这一部分建筑约占30%。据民国《绵竹县志》记载,仅棋盘街、滚子坡两侧在清代初年就有二十余个酿酒作坊,主要生产“绵竹大曲”,被改扩建的窖池中包括了这些生产“绵竹大曲”的著名作坊。剑南春“天益老号”酒坊是这些酿酒作坊之一,也是唯一未经改造、现仍在生产剑南春白酒的老作坊。

剑南春酒坊遗址是一处规模宏大、布局配套设施齐全、遗迹保存较为完整、特色鲜明的清代酿酒作坊群。据调查,该遗址是由茶盘街、棋盘街两侧的多个清代作坊构成的“前店后坊”式格局的酒坊遗址,分布面积大、作坊多,保存较好,全国罕见。由于现代建筑占压较少,地下遗存保存较好,有利于今后遗址的发掘、保护和展示。

剑南春酒坊遗址的生产要素齐全,内容丰富。在已发掘出的遗迹中,不仅有反映酿酒工艺全过程的生产设施,如水井、酒窖、炉灶、晾堂、水沟、盛酒坑、池子、粮仓(制曲晾房)等遗迹,还有房屋建筑基址以及大量瓷质酒具。同一遗址大曲窖、小曲窖均有发现,不同窖池生产着不同品种的酒类,这在过去是没有发现的。这一考古发现,对研究传统的白酒酿造工艺、传统手工业格局与分布情形,探讨当时社会经济发展状况,具有重要的研究价值。该遗址在清代前期已有很大规模,在近百年的社会变革中,部分作坊经过淘汰、合并、改造。今剑南春集团生产车间仍在传统酿酒作坊区,始建于康熙初年的“天益老号”酒坊仍在使用传统生产工具、传统生产工艺生产优质剑南春酒。从康熙年间至现在的三百余年中,传统生产工艺始终在该遗址传世运转。

所处年代

根据地层关系和出土物推断,这批遗迹的年代为清代全民国时期,且以清末到民国这一阶段为主,大曲窖JF、灶Z4可早到清代早期。根据文献记载,绵竹酿酒历史十分悠久,宋代已是酿酒大县。同时,这次发掘在遗址部分区域揭露出宋代至现代连续堆积的地层。从考古发掘地层情况看,棋盘街的酿酒遗迹最早出现在清代地层中,至20世纪50年代一部分作坊被废弃,文献记载与考古发掘出土情况相吻合。由于未对遗迹进行解剖,直接的叠压和打破关系还不甚清楚,目前只能根据被叠压关系推测其废弃年代。根据地层关系和遗迹的平面布局相互关系,将主要的酿酒遗迹分为甲、乙、丙3组。甲组遗迹包括开口于第一层下的小曲窖(JA、JD)、灶(Zl)、晾堂(L2)和盛酒坑(K1),估计在20世纪50年代初期就被废弃。乙组遗迹包括开口于第二层下的小曲窖(JE、JC)、灶(Z2、Z3)、池子(C1、C2)和水沟(G1),这组遗迹使用至清末民国前后废弃。丙组遗迹包括开口于第三层(清代末期地层)下的大曲窖(JF)、灶(Z4、Z5),均打破第四层(清代早期地层),这组遗迹的年代上限不会超过清代早期,也不会晚于清代晚期,估计在清代中期。其中大曲窖(JF)被灶(Z5)打破,因此,大曲窖(JF)的年代稍早。

剑南春酒坊遗址

水井

水井1口,内壁用条形卵石逐层叠砌,直壁,口大底小。井口仅存东侧卵石,根据井口残存的卵石推测,井口径约0.7米。西侧紧邻Z2,清理至深1.7米时停止发掘,井深及井底情况不明。工作面及井圈毁坏不存,但在填土内发现了大量的三合土块、红砂石板和圆弧形石制井圈,可推测J1原有三合土夯筑的井台,工作面系由石板平铺。

酒窖

酒窖共7组26口,除一组为大曲窖外,其余均为小曲窖。地穴式结构,大曲窖坑壁和底部用黄泥土涂抹而成,小曲窖为三合土夯筑。

JF为大曲窖,由东西并列的两个窖坑组成,坑口呈长方形,壁直且向下内收,口大底小呈斗状。坑底四周较中部下凹,中部平坦。窖壁用纯净的黄泥土涂抹,表面敷有一层厚约一厘米的灰白色膏泥。窖底用黄土夯筑质地坚硬,因酒糟浸蚀略显灰白。JF1坑口长2.85~2.9米、宽1.98~2.04米,坑底长2.05~2.1米、宽1.52~1.58米,最深处1.5米;JF2坑口长2.8~2.9米、宽1.9~2.1米,坑底长2.2米、宽1.45米,最深处1.5米。坑口局部残存有卵石和残砖,可能作为踩踏面,或酒窖经过增修和改造。

JA为小曲窖,由14个窖坑组成。窖坑之间由宽0.15~0.2米的三合土隔梁相间,窖壁和窖底亦为三合土夯筑,壁上抹有白灰,局部脱落。窖坑均为长方形,坑口长1.3~1.98米、宽0.8~1.14米,窖深1.14~1.58米。除JA8外,其余各窖底部均有一孔与邻窖相通。JA8一端有3层台阶,底处有若干小孔与相邻酒窖相通,坑底嵌入一陶缸底部。

炉灶

炉灶5座,灶坑平面形状有长方形和曲尺形两种。 Z4由工作坑、火膛和烟道组成。工作坑呈长方形,用三合土加工而成,壁面抹白灰,长1.5米、宽0.58米、残深0.8米,其后端有两级梯步。火膛上部结构毁坏,近底处残存壁砖2层,底为砖铺。烟道位于火膛前端,仅存底部。从红烧土分布遗迹判断,烟道后期经过改建,早期烟道应为长条形,残长1.4米;改建后烟道略向西弯曲,前宽后窄,残长2.1米、宽0.3~0.56米,仅尾端残存少许青砖砌的壁。Z1由烟道、火膛、工作坑和贮藏坑4个部分组成。灶坑平面呈曲尺形,内框总长4.66米、宽2.06米,工作坑深1.46米,贮藏坑较浅,深0.8米。灶壁用三合土砌成,表面抹白灰,坑底由青石板铺成。火膛平面呈椭圆形,火膛下部由卵石和长方形青砖砌成,炉箅未见。工作坑一端有4级台阶,可供上下。贮藏坑底部由于长期使用而呈下凹状。烟道位于火膛头端,与火膛通过一狭缝相连,烟道总长1.4米、宽0.05~0.3米、深0.32~0.46米,中部被现代房基打破。烟道壁用长方形砖砌成,表面抹有耐火土。

晾堂

晾堂2座,一座为条形青砖平铺而成,另一座为三合土结构。L2晾堂东部和南部因被后期破坏,边界弯曲呈不规则状。晾堂走向与酒窖JA一致,已清理出的范围长宽均为7.5米,已发掘面积约四十平方米。晾堂系三合土结构,厚约三厘米,表面较平整,上面刻划有均匀的方格,局部可见有白灰痕。因长期受酒糟中酸性液体的腐蚀,晾堂表面有许多细小的坑凹。

出土遗物

发掘出土遗物二百余件,主要为陶器、瓷器,另有少量石器、银器和钱币。大多数瓷器为民窑烧制,品种有青花、粉彩、青釉、白釉、黑釉、褐釉、蓝釉和红釉瓷。器形主要有碗、盘、碟、杯、压手杯勺、水盂、罐、壶等。其中以青花瓷为主,纹饰题材种类繁多,以折枝和缠枝花卉纹、草叶纹等植物类图案最为常见,此外,还有云纹、水波纹、寿喜纹、人物山水、动物类和梵文等题材。题款见有“永乐年制”、“大明成化年制”、“同治年制”等纪年款,“德昌祥造”、“王荣昌”、“宣”、“正”、“俞”、“文”等名号款,以及“福”、“寿”、“喜”等吉语款,还有少量图记款。引人注目的是,出土器物中酒具占较大比例,包括酒杯和酒壶,这正表明该遗址作为酒坊遗址的显著特征。

剑南春酒坊遗址

剑南春酒坊遗址

剑南春酒坊遗址生产要素齐全,不仅有反映酿酒工艺全过程的生产设施,如水井、酒窖、炉灶、晾堂、水沟、盛酒坑、池子、粮仓(制曲晾房)等遗迹,还有房屋建筑基址以及大量瓷质酒具。遗迹表明从原料浸泡、蒸煮、拌曲发酵、蒸馏酿酒到废弃用水的排放等酿酒工艺全过程,工艺流程遗迹比较完整,是一处保存较好的酒坊街区遗址,遗址年代为清代至民国。这一考古发现,对研究传统的白酒酿造工艺、传统手工业格局与分布情形,探讨当时社会经济发展状况,具有重要的研究价值。它不仅丰富了中国城市工业考古的研究内容,同时也为名优白酒“剑南春”的酿造历史提供了实物资料。这一考古发现,对于研究传统的白酒酿造工艺、传统手工业格局与分布情形、探讨当时社会经济发展状况,具有重要的学术价值。

剑南春酒坊遗址

剑南春酒坊遗址

地理位置

剑南春酒坊遗址位于四川省绵竹市城关外西的诸葛祠、茶盘街、棋盘街和滚子坡两侧,由西北向东南呈一线分布。

剑南春酒坊遗址

交通信息

可坐绵竹公交1路、2路、11路、15路、810路前往剑南春酒坊遗址。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。