-

宜宾流杯池石刻 编辑

宜宾流杯池石刻,位于四川省宜宾市翠屏区岷江北岸天柱山下“涪翁谷”内,是宋至明国时期的遗存。

“涪翁谷”谷地呈东西走向,长约52米,宽约7米。谷壁陡峙,最高处相对高度约14米。谷底中段低,两端高。东西谷门各有一两柱式石坊,入谷石梯自坊门下穿过,通往谷底。池凿于谷底中部东段,呈九曲形,长5.2米,宽约0.5米,池首深0.3米,尾深0.36米。池水源自涪翁谷东北面的人工湖(以前为水塘),没于谷南壁底部石缝之中。池水落差约千分之十二,杯浮水面,能缓缓流动。流杯池附近岩壁上,石刻题记约130幅。字体涵盖楷书、行书、草书、隶书,呈现不同的艺术风格。不仅有大量诗文游记,还有许多横额榜题及短小的散记等,内容大多是描述流杯池奇丽俊秀的风光和抒发对黄庭坚敬慕之情,面积大,石刻题记多。现存石刻题记中,多为明清时期所凿,宋、元时期的石刻亦有发现。流杯池是自然景观和人文景观的谐美结合,是中国现存最早的曲水流觞地面遗存之一,且融合了宜宾独特的诗酒文化。流杯池两侧的摩崖石刻,记录了从宋代以来的历代名人石刻书法遗迹,具有重要的历史文化价值。

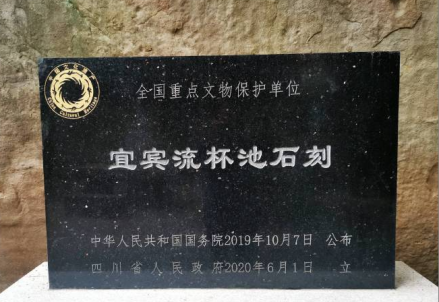

2019年10月7日,宜宾流杯池石刻被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:宜宾流杯池石刻

地理位置:四川省宜宾市翠屏区岷江北岸天柱山下“涪翁谷”内

所处时代:宋至民国

保护级别:第八批国家重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:8-0502-4-025

明景泰年间,逐渐修复流杯池。

清嘉庆《宜宾县志》把流杯池列为宜宾八景之一。清光绪年间,再度修建,增设2座二柱式石坊,基本形成了现流杯池的格局。

中华人民共和国成立后,流杯池及周边区域被辟为流杯池公园。

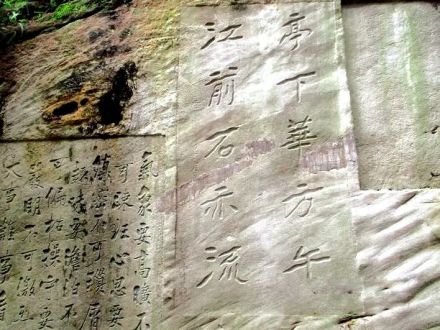

宜宾流杯池石壁上的张大千题联(1983年翻刻)

宜宾流杯池石壁上的张大千题联(1983年翻刻)

2017年11月,流杯池修缮工作完工。

宜宾流杯池石刻

宜宾流杯池石刻

流杯池整体布局

流杯池“流觞曲水”

流杯池“流觞曲水”

宜宾流杯池石刻南壁西端脚下立有两通石碑,一为《培修流杯池碑》(清光绪年间),一为《涪翁楼培修募捐功德碑》。

石刻

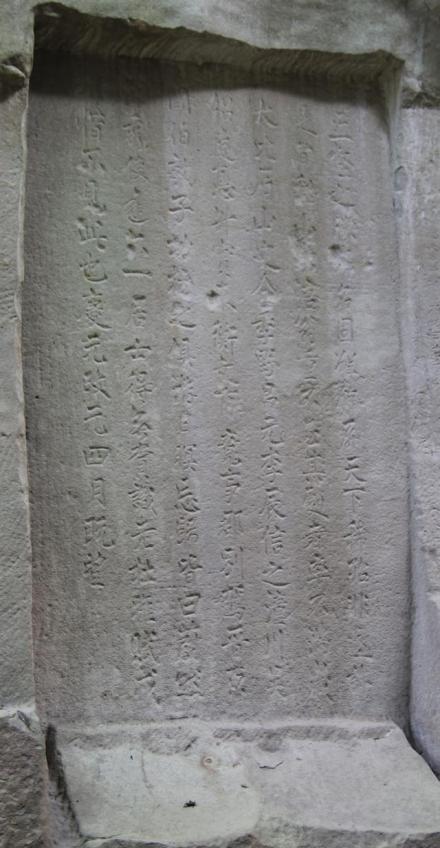

元代石刻

元代石刻

流杯池附近岩壁上,石刻题记约130幅。字体涵盖楷书、行书、草书、隶书,呈现不同的艺术风格。不仅有大量诗文游记,还有许多横额榜题及短小的散记等,内容大多是描述流杯池奇丽俊秀的风光和抒发对黄庭坚敬慕之情,面积大,石刻题记多。现存石刻题记中,多为明清时期所凿,宋、元时期的石刻亦有发现。其中“南极老人,无量寿佛”八个大字即为宋时石刻,其“南极”两字在涪翁谷南壁中偏西下部,其余六字在东谷口南边东壁上,每字约1.4米见方,据嘉庆《宜宾县志·金石》记载,其为“黄庭坚真迹”,清晰可见。谷南壁东部的杨升庵行书“胜概”二字为明代石刻,每字约70厘米见方。明嘉靖十七年(1538年),叙州府同知王尚用楷书“流觞曲水”四字为明代石刻,每字约40厘米见方,字迹清晰可辩。清代石刻较为瞩目的是刻于谷北壁中部的清光绪三十年(1904年)段天赐楷书宋邵康节《醒世要言》诗。

黄庭坚(1045~1105),江西修水人,北宋诗人、书法家。北宋绍兴元年(1094年)至靖国元年(1101年),黄庭坚遭贬官、流放,先后被“安置”于今重庆涪陵、彭水和四川宜宾。

流杯池的来历

宋绍圣二年(1095年),黄庭坚因修《神宗实录》获罪,被贬为涪州别驾,黔州安置,因此又自号为“涪翁”,后于元符元年至元符三年间(1098~1100年)谪居戎州,今宜宾。宜宾曾为僰人聚居地,史称“古僰国”,汉置僰道县,后隶属戎州,宋政和四年(1114年),因“戎”“僰”名州、县不雅,改戎州为叙州,改其属下僰道县为宜宾,宜宾由此得名。《宜宾县志》《叙州府志》分别有“黄庭坚于其中甃池九曲,为流觞之乐”“黄鲁直垒石为九曲,号流杯池”的记载,黄庭坚于此谪居期间,效仿兰亭风雅,相地构池、行曲水流觞之乐。

“曲水流觞”源于上巳节的“祓禊”习俗,春秋时期逐步演化成为踏青郊游和宴饮赋诗的“春禊”活动。魏晋时在“魏晋风流”的时代风尚和“兰亭雅集”的社会影响下,曲水流觞活动成为文人墨客时代性的文化盛事,并逐步演化为传统园林中的一个重要的程式化景观。曲水流觞是传统诗酒文化的典型载体,饮酒活动和诗词创作于此结缘,并升华为精神寄托,正如王羲之在《兰亭集序》中所言:“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”。

宜宾流杯池石刻

宜宾流杯池石刻

地理位置

宜宾流杯池石刻位于四川省宜宾市翠屏区岷江北岸天柱山下“涪翁谷”内。

宜宾流杯池石刻

交通信息

自驾:自四川省宜宾市翠屏区人民政府开车前往宜宾流杯池石刻,路程约2千米,用时约8分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。