-

永昌北海子塔 编辑

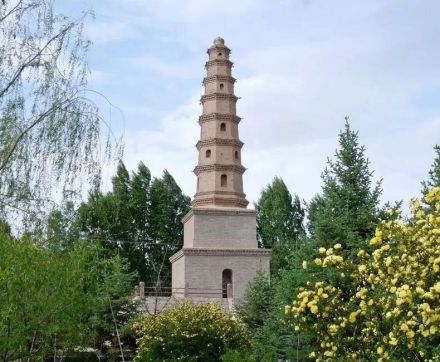

永昌北海子塔,又名观河楼塔,位于甘肃省金昌市永昌县城北侧北海子公园内,占地面积约375平方米,是明、清时期的古建筑。

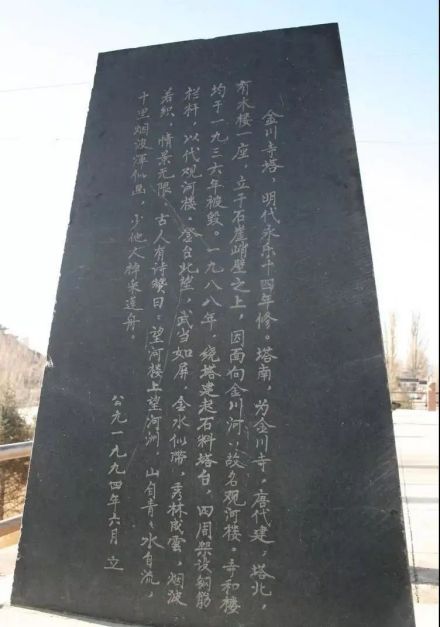

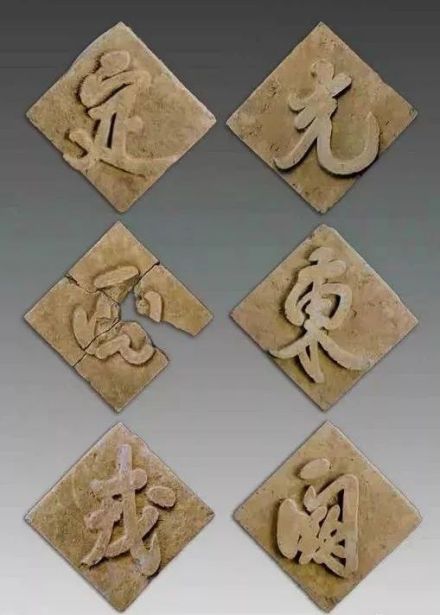

永昌北海子塔始建于明代,清代修葺,为七级八角实心砖塔,塔体高29.96米,建于高3.06米的塔基上。塔体形制为八面棱柱状,八棱八面,共分七级。相邻各面,一至三级上下交错开龛,龛内原有彩塑佛像,现已无存。塔身宝顶为绿釉瓷制圆柱形,上覆铁刹。层层飞檐上翘,檐砖叠涩挑出,塔角外展,每角塔脊置琉璃兽头作饰,角下悬挂风铃。塔座东西两壁原镶嵌有“光东阙”“定西戎”的砖制阳刻浮雕匾额,后因维修取下,收藏于永昌县博物馆。北海子塔属北海子古建群内最重要的标志性“佛塔”,建筑风格独特,断代有据,保存较好,是永昌历史文化的象征,也是河西走廊重要的佛教建筑之一,对研究明清以来河西古代佛塔建筑艺术提供了重要的实物依据,具有重要的历史价值。

2019年10月7日,永昌北海子塔被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:永昌北海子塔

地理位置:甘肃省金昌市永昌县城北侧北海子公园内

所处时代:明、清

占地面积:约 375 m²

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

编号:8-0474-3-277

批准单位:中华人民共和国国务院

永昌北海子塔

永昌北海子塔

清乾隆年间编修的《永昌县志》记载“金川寺俗称大寺,初建于唐代,为永第一禅林”。后经历代多次维修,至清代已具相当规模。塔初建时可能为九层,后因地震顶层倾塌,在清代维修中将下层改为塔座的一部分并仅出露该层上端的檐构,因而变为七层,现塔为七级八角楼阁式实心砖塔。

民国十二五年(1936年),大寺毁,唯塔独存。

永昌北海子塔介绍

永昌北海子塔介绍

永昌北海子塔

永昌北海子塔

永昌北海子塔为七级八角实心砖塔,由塔基、塔身、塔刹三部分组成。

塔基

塔基

塔基

塔身

塔身

塔身

塔刹

北海子塔塔身、塔刹

北海子塔塔身、塔刹

“光东阙”定西戎”阳刻砖浮雕

“光东阙”定西戎”阳刻砖浮雕

地理位置

永昌北海子塔位于甘肃省金昌市永昌县城北侧北海子公园内。

北海子公园

交通信息

自驾:自甘肃省金昌市永昌县人民政府开车前往永昌北海子塔,路程约2.8千米,用时约8分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。