-

辛店遗址 编辑

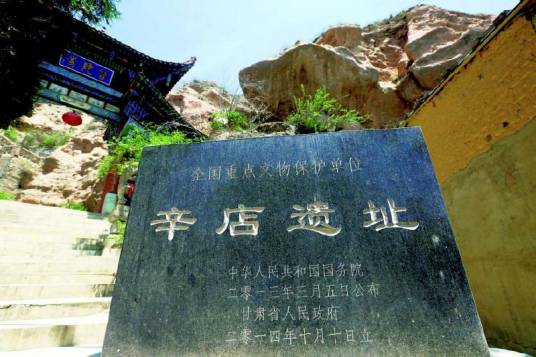

辛店遗址,位于甘肃省定西市临洮县辛店镇辛店村和石郭家村洮河东岸二级台地上,面积约11.6万平方米,为一处商周时代的辛店文化遗址。

民国十三年(1924年),辛店遗址被发现。遗址分为辛店村骆驼崖与石郭家村石家坪两个片区。经钻探、发掘证实,骆驼崖为居住区,面积约9600平方米;石家坪区为墓葬区,面积约10.7万平方米。遗址文化堆积丰富。出土陶器以夹砂红褐陶或黄陶为主,陶中掺入碎陶末与石英砂粒等,陶胎较为粗糙,多为手制,表面磨光,并施有一层白色或紫红色陶衣。纹饰有绳纹、附加堆纹与彩绘纹等。彩绘花纹别具一格,近似一对羊角的双勾纹与犬型纹是其重要标志。 辛店遗址是辛店文化命名地,内涵丰富,保存较好,对研究青铜时代西北地区的社会面貌及当时与中原地区的文化联系具有重要意义。

2013年3月5日,辛店遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:辛店遗址

地理位置:甘肃省定西市临洮县辛店镇辛店村和石郭家村洮河东岸二级台地上

所处时代:商周

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:7-0474-1-474

1956年、1958年、1961年,1962年,经由黄河水库考古队和甘肃省文物工作队普查,确定辛店遗址的墓葬区和居住区。

辛店文化遗址远景(石家坪部分)

辛店文化遗址远景(石家坪部分)

辛店遗址出土太阳纹双耳彩陶罐

辛店遗址出土太阳纹双耳彩陶罐

辛店遗址出土陶器以夹砂红褐陶为主,陶胎较为粗糙。陶器多为手工制造,表面磨光,并施有一层红黄或紫红色陶衣。彩绘多见黑色,间施红色,图案多用宽窄复线,黑红相间的带纹,组成回纹、曲折纹、蝙蝠纹、涡纹;还有画面填以太阳形及鹿、犬、羊等动物纹饰,也有绳饰和素陶。器形罐的口缘微张,长颈、高肩,腹部以下收成小圆底,略向内凹入。小罐外附双耳,而大罐腹部有两个对称的把手。石器多为打制,石刀两侧多有缺口。下部叠压着马家窑文化层,当晚于马家窑文化。近似一对羊角的双勾纹与象形的犬形纹是辛店遗址的重要标志。典型器物是颈部或腹部附加有双耳的彩陶和瓮,还有颈部或腹部附加有双耳或双钮的陶鬲等。

马鞍口双耳罐

马鞍口双耳陶罐为罐口沿两头翘起,中间凹下,形似马鞍而得名。口侧置一对称弧形耳,耳端与口沿相接处亦下叫成弧形。呈小马鞍口形。如俯视口沿。似两对对称的马鞍口,或称为双马鞍口,宽肩,腹部往下斜收成小平底,底部内凹。

辛店文化是商周文化在甘肃、青海地区的一种表现,约3600年——2600年历史。临洮县辛店镇的辛店遗址,是辛店文化的命名地,除丰富的辛店文化遗存外,还有马家窑文化遗存,它包括辛店镇石郭家行政村的石家坪、郭家沟遗址和辛店行政村的骆驼崖遗址等。辛店文化的陶器,几乎全都是夹砂粗陶,彩陶器很多。有两种有所区别的造型:一类器形浑厚,多是环底、凹底式,平底器少见;另一类器形显得较轻巧,以平底器为多,环底或凹式底少见,器形都是罐,口沿微翘,高顶,肩部较高,腹部以下束成小环底,略向内凹入,小罐口缘处附双耳,大罐腹部有两个对称的把手,最典型的器形是大口双耳罐和高颈双耳罐。彩陶表面都施浅红色陶衣,彩绘多为黑色,间施红色,花纹多为宽窄条纹组成的雷纹和蝙蝠纹,也有猪、鹿、犬、羊及太阳等纹饰。辛店文化彩陶中有不同的花纹特征与组合形式,常见的图案花纹有宽带纹、双钩纹、三角纹、折线纹、涡形纹、十字纹、S纹等。临洮出土的彩陶壶,肩部两个回旋形的小钩子形纹左右对称展开,中间连接处隆起的部位又绘以小钩子形纹。小钩子形纹左、右部两个太阳纹相穿插而对称。彩陶壶颈部为一周回形纹,其下为并列两条弧线纹,其上两带纹之间夹绘一周曲线折纹。

辛店遗址简介

辛店遗址简介

《定西市马家窑辛店寺洼遗址保护条例》由定西市第五届人民代表大会常务委员会第十一次会议于2023年6月2日通过,甘肃省第十四届人民代表大会常务委员会第四次会议于2023年7月27日批准,自2023年9月1日起施行。

地理位置

辛店遗址位于甘肃省定西市临洮县辛店镇辛店村和石郭家村洮河东岸二级台地上。

辛店村

交通信息

自驾:自甘肃省定西市临洮县人民政府开车前往辛店遗址,路程约33.6千米,用时约36分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。