-

华北平原 编辑

华北平原(North China Plain;Hua-pei P'ing-yuan;Huabei Pingyuan)是中国三大平原之一,中国人口最多的平原,中国东部大平原的主要组成部分,位于北纬32°~40°,东经114°~121°,北抵燕山南麓,南达大别山北侧,西倚太行山—伏牛山,东临渤海和黄海,跨越京、津、冀、鲁、豫、皖、苏7个省、直辖市。华北平原地势平坦、河湖众多、交通便利、经济发达,中国政治、经济、文化、交通中心。截至2019年底,华北平原总面积30万平方千米、占中国陆地总面积的3.1%,总人口3.39亿人、占中国总人口的24.2%,2019年华北平原生产总值25.16万亿元、占中国生产总值的25.4%,人均生产总值74218元。华北平原是华北陆台上的新生代断陷区。晚第三纪和第四纪时期,形成连片的大平原,与此同时平原边缘断块山地相对隆起,大平原轮廓日趋鲜明。新生代相对下沉,接受了较厚的沉积,局部沉积竟达千米。 华北平原海拔多不及百米,地势平缓倾斜。由山麓向滨海顺序出现洪积倾斜平原、洪积—冲积扇形平原、冲积平原、冲积—湖积平原、海积—冲积平原、海积平原等地貌类型。黄河、淮河、海河、滦河等主要河流所塑造的地貌构成了华北平原的主体,即为黄河冲积扇平原、淮河中下游平原、海河中下游平原、滦河下游冲积扇平原。黄河在河南孟津以下形成了巨大的冲积扇,扇缘向东直逼山东丘陵的西侧。黄河冲积扇的中轴部位淤积较高,成为华北平原上的“分水脊”,黄河冲积扇上尚保留有决口改道所遗留的大量沙岗、洼地等地形。

中文名:华北平原

外文名:North China Plain

地理位置:北纬32°~40°,东经114°~120°

气候条件:温带季风气候、亚热带季风气候

占地面积:300000 km²

著名景点:长城、故宫、西柏坡、少林寺、龙门石窟、殷墟、黄帝故里、孔府、趵突泉

主要河流:黄河、淮河、海河、滦河等

主要湖泊:微山湖、洪泽湖、骆马湖、白洋淀等

主要城市:北京、天津、郑州、济南、石家庄、青岛、徐州等

主要工业:计算机、通信、电子、医药、汽车、航空、钢铁等

主要农产:粮、油、蔬、果、肉、蛋、奶等

一般海拔:0~50米

总人口:3.39亿人(2019年)

生产总值:25.16万亿元(2019年)

人均生产总值:74218元(2019年)

地貌特征

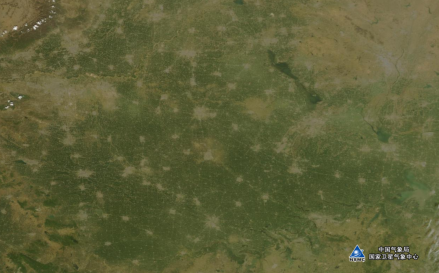

拍摄卫星:风云三号D星 拍摄地点:中国 华北平原

拍摄卫星:风云三号D星 拍摄地点:中国 华北平原

华北平原主要由黄河、淮河、海河、滦河冲积而成。黄河下游天然地横贯华北平原中部,分南北两部分:南面为黄淮平原,北面为海河平原。百年来,黄河在这里填海造陆面积2300平方公里。平原还不断地向海洋延伸,最迅速地是黄河三角洲地区,平均每年2~3千米。

华北平原地势低平,大部分海拔50米以下,东部沿海平原海拔10米以下。华北平原地势呈现自西向东微斜。主要属于新生代的巨大坳陷,沉积厚度1500~5000米左右。平原多低洼地、湖沼。集中分布在黄河冲积扇北面保定与天津大沽之间。由于黄河挟带大量泥沙以致黄河决溢、泛滥、改道频繁。1949年后进行了改造治理。由于春季蒸发量上升,降水量较少,河流径流量较少,加之以人为原因,华北平原常会出现春旱的问题。

形成过程

华北平原鸟瞰

华北平原在中生代为隆起区,局部发育了断陷盆地;新生代断块活跃,古近纪形成一系列次级断陷盆地;新近纪、第四纪堆积范围扩大,形成连片的大平原;同时边缘断块山隆起;新生代相对下沉,形成较厚的沉积。黄河在孟津下形成巨大的冲积扇;冲积扇中轴淤积较高,成为分水脊,将淮、海河分隔南北。

黄河在孟津以下形成了巨大的冲积扇,成为华北平原上的“分水脊”。历史时期黄河多次迁徙,北至天津、南至徐州的广大平原遍受黄河影响。黄河冲积扇上尚保留有决口改道所遗留的大量沙岗、洼地、故道等地形。

涵盖区域

省、直辖市 | 区域 | 代表城市 |

北京市(京) | 中南部 | 北京 |

天津市(津) | 大部 | 天津 |

河北省(冀) | 中东部 | 石家庄、秦皇岛、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸等 |

山东省(鲁) | 大部 | 济南、德州、滨州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、聊城、青岛、菏泽、济宁、枣庄、临沂、日照、泰安、莱芜等 |

河南省(豫) | 大部 | |

安徽省(皖) | 北部 | 淮北、亳州、宿州、阜阳、蚌埠、淮南等 |

江苏省(苏) | 北部 | 徐州、连云港、宿迁、淮安等 |

区域划分

根据华北平原不同的区域特征,可分为四个亚区平原:

名称 | 简介 |

|---|---|

辽河下游平原 | 以山海关为界,山海关以外的平原,是由辽河冲积形成的,沼泽地较多,局部有盐渍化,平均气温低,但夏季仍然可以种植水稻,主要农作物以小麦、玉米、高粱、水稻为主。 |

海河平原 | 燕山以南,黄河以北,太行山以东地区。是由海河和黄河冲积形成的,所以也被称为黄海平原,是中国粮棉的重要产区,南北距离达500多公里,所谓“千里平原”,主要作物为小麦、玉米和棉花。可以达到一年小麦、玉米两熟。 |

黄淮平原 | 位于海河平原和淮北平原之间,是黄河冲积形成的,盐碱、沙化土地较多,但平均气温高,适合喜温抗沙作物生长,主要作物有棉花、花生、水稻、枣等。 |

淮北平原 | 淮河干流以北到沙颍河以南的地区叫淮北平原。淮北平原地处黄淮海平原南侧,自然条件较为优越,适合“两高一优”农业综合开发利用,是我国重要商品粮生产基地之一,农业发展前景广阔。 |

土壤成分

华北平原地带性土壤为棕壤或褐色土。平原耕作历史悠久,各类自然土壤已熟化为农业土壤。从山麓至海滨,土壤有明显变化。沿燕山、太行山、伏牛山及山东山地边缘的山前洪积-冲积扇或山前倾斜平原,发育有黄土(褐土)或潮黄垆土(草甸褐土),平原中部为黄潮土(浅色草甸土),冲积平原上尚分布有其他土壤,如沿黄河、漳河、滹沱河、永定河等大河的泛道有风沙土;河间洼地、扇前洼地及湖淀周围有盐碱土或沼泽土;黄河冲积扇以南的淮北平原未受黄泛沉积物覆盖的地面,大面积出现黄泛前的古老旱作土壤——沙姜黑土(青黑土);黄河沿岸、淮河以南、山东南四湖及海河下游一带尚有水稻土。 黄潮土为华北平原最主要耕作土壤,耕性良好,矿物养分丰富,在利用、改造上潜力很大。平原东部沿海一带为滨海盐土分布区,经开垦排盐,形成盐潮土。

华北平原大部分属于温带季风气候和亚热带季风气候。冬季干燥寒冷,夏季高温多雨,春季干旱少雨,蒸发强烈。春季旱情较重,夏季常有洪涝。年均温和年降水量由南向北随纬度增加而递减。

热量

热量资源较丰富,可供多种类型一年两熟种植。≥0℃积温为4100~5400℃,≥10℃积温为3700~4700℃,不同类型冬小麦以及苹果、梨等温带果树可安全越冬。≥0℃积温4600等值线是冬小麦与早熟玉米两熟的热量界限。≥0℃积温大于4800℃的地区可以麦棉套种,大于5200℃地区可麦棉复种。

气温

淮北地区年均温14~15℃,京、津一带降至11~12℃。7月均温大部分地区26~28℃;1月,京、津一带则为-5~-4℃。

全区0℃以上积温为4500~5500℃,10℃以上活动积温为3800~4900℃,无霜期190~220天。平原年降水量500~1000毫米。黄河下游平原600~700毫米,京、津一带500~600毫米。

光照

光资源丰富,增产潜力大。本区年总辐射量为4605~5860兆焦耳/(米·年),年日照时数北部为2800小时,南部为2300小时左右。7~8月光、热、水同季,作物增产潜力大。9~10月光照足,有利于秋收作物灌浆和棉花的吐絮成熟。

降水

降水量不够充沛,但集中于生长旺季,地区、季节、年际间差异大。年降水量为500~900毫米。河北省中南部的衡水一带降水量<500毫米,为易旱地区。黄河以南地区降水量为700~900毫米,基本上能满足两熟作物的需要。 平原西部和北部边缘的太行山东麓、燕山南麓可达700~800毫米,冀中的束鹿、南宫、献县一带仅400~500毫米。各地夏季降水可占全年50~75%,且多暴雨,尤其在迎受夏季风的山麓地带,暴雨常形成洪涝灾害。降水年际变化甚大,年相对变率达20~30%,京、津等地甚至在30%以上。

自然资源

植被

华北平原

华北平原大部分属暖温带落叶阔叶林带,原生植被早被农作物所取代,仅在太行山、燕山山麓边缘生长旱生、半旱生灌丛或灌草丛,局部沟谷或山麓丘陵阴坡出现小片落叶阔叶林;南部接近亚热带,散生马尾松、朴、柘、化香树等乔木。广大平原的田间路旁,以禾本科、菊科、蓼科、藜科等组成的草甸植被为主。未开垦的黄河及海河一些支流泛滥淤积的沙地、沙丘上,生长有沙蓬、虫实、蒺藜等沙生植物。平原上的湖淀洼地,不少低湿沼泽生长芦苇,局部水域生长荆三棱、湖瓜草、莲、芡实、菱等水生植物。在内陆盐碱地和滨海盐碱地上生长各种耐盐碱植物,如蒲草、珊瑚菜、盐蓬、碱蓬、莳罗蒿、剪刀股等。经济作物

华北平原土层深厚,土质肥沃。主要粮食作物有小麦、水稻、玉米、高粱、谷子和甘薯等,经济作物主要有棉花、花生、油菜、芝麻、大豆和烟草等。华北平原是中国的重要粮棉油生产基地。

华北平原的小麦

华北平原的小麦

华北平原还盛产苹果、梨、柿、枣等。河流改造的成就 、农业用水提供了水源保证,特别是跨流域的引滦入津工程,缓和了天津市用水紧张的状况;中、下游平原区开挖、疏浚了数千条大、小河道,使666.67万公顷低洼易涝耕地基本解除洪、涝威胁,盐碱化的土地也显著减少。 漳卫新河、子牙新河、独流减河、永定新河的治理或开挖,使海河五大水系分流入海的泄洪能力由4600立方米/秒提高到2.47万立方米/秒。

|

|

|

矿产

矿产资源丰富,有煤、石油、铁矿等,有中国著名的大港油田、胜利油田和中原油田等。

华北平原周边富产煤炭,又在平原发现丰富的石油资源,已建成大港、胜利、中原、华北等油田。

盐业

东部渤海、黄海沿岸,地面平坦,宜晒海盐,有著名的长芦盐区,以及重要的盐碱工业基地。

文化资源

华北平原物华天宝、人杰地灵,自古以来即为中国人口、城市高度密集和工农业高度发达的地区,华夏历史文化的中心,当今中国政治、经济、文化、交通中心。华北平原是中国古代文化的摇篮,有许多古老城市,如洛阳、开封、安阳、郑州、商丘、许昌、邯郸、北京、徐州等。

湖泊

华北平原

在黄河冲积扇前缘与鲁西南山地之间,分布有东平湖、蜀山湖、南阳湖、昭阳湖、微山湖等连串大型湖泊,古代著名的巨野泽、菏泽、孟诸泽亦均处于扇缘地带,但因黄河泥沙淤积,古湖沼多已消失。黄河冲积扇以南,大别山以北,地势相对低洼。大别山北麓岗谷湖洼交错分布,发育了城西湖、城东湖、瓦埠湖等纵长形湖泊。黄河冲积扇以北的海河平原,地貌分异较明显,近太行山、燕山山前为海河各支流及滦河堆积的冲积扇平原,除近山麓地带的地面受到一定程度的侵蚀切割以外,扇面上堆叠有不同时期的河流沉积物;冲积扇平原的下方则为由海河流域南北两系河流所堆积的广阔冲积平原,北系河流多由西北流向东南,南系河流多由西南流向东北,两组水系在白洋淀—文安洼相汇,最后通过海河注入渤海。渤海湾沿岸低平的海积-冲积平原,海拔多在5米以下,平原上洼地、潟湖众多。黄河三角洲和滦河三角洲是这一平原上最大的两个三角洲。以贝壳堤及其他海相沉积物为标志的古海岸线遗迹,表明这一低平原数千年前曾为海水所浸。

河流

平原河流众多,黄河、淮河、海河、滦河等为平原最主要河流。

华北平原主要河流 | |

| 黄河为平原最大河流,进入平原,河道宽坦,淤积严重。花园口以下的黄河有“地上河”之称。黄河虽为中国第2长河,但水量仅及长江的1/20,流量的年内和年际变化均甚大。 |

海河是华北平原北部最大河流,主要支流有北运河、永定河、大清河、子牙河、南运河五大水系,于天津附近汇聚入渤海。海河干道泄洪能力差,极易酿成洪涝灾害。海河水系许多河流的上游大多发源于山西黄土高原,携带大量泥沙堆积在平原上,以往河道一再淤决迁徙,永定河就有“小黄河”之称。海河流域各河7~9月的水量占全年50~70%,尤以8月水量最大,占全年25~40%;冬、春为枯水期,特别在春季,某些河段于个别月份甚至断流,夏、秋之交燕山南麓和太行山东麓的暴雨常成灾害。 | |

运河开凿始于春秋战国时期,至元代全线通航,经明、清两代不断治理改造,终于成为当时的重要交通线。京杭运河在华北平原上的一些河段虽然受到种种因素限制,不能持续发挥航运效益,但毕竟起到了应有的历史作用,对于远距离跨流域引水及河道整治仍有重要的借鉴价值。 | |

水资源

济南黄河标准化堤防

济南黄河标准化堤防

2000年华北平原地下水开采量为212.0亿立方米。其中,浅层地下水开采量为178.4亿立方米,占总开采量的84.2%。深层地下水开采量为33.6亿立方米,占总开采量的15.8%。

由于多年的地下水超采,辽阔的华北平原已经成为世界上最大的“漏斗区”。一项研究结果表明,包括浅层漏斗和深层漏斗在内的华北平原复合地下水漏斗,面积73288平方公里,占总面积的52.6%;而在北上广深等特大城市,在开发城市地下空间时,亦频频遇到了因为过度开发地下空间而导致地陷的问题。

对于漏斗区的恢复,许多人都不约而同想到了封井,即禁止地下水的开采,然而,在人均水资源仅是全国15%,不到世界人均4%水平的华北平原,放弃使用地下水几乎不可能。

已在兴建南水北调工程、淮河入江水道整治工程,引长江水到华北平原,根本解决华北平原干旱问题。

先秦时期

洛阳夏都二里头遗址

洛阳夏都二里头遗址

全新世中期是距今8000~3000年这一时期,长约5000年,其中前4000年即为考古学上的新石器时代,当时原始农牧业生产颇为发达,但因原始居民人数很少,之后的1000年,这一地区的一部分虽然先后为夏、商两个奴隶制王朝所控制。 在距今3000年前后,已进入以西周为先导的奴隶社会后期与封建社会时期,华北平原作为中国古代中原的主体,一直处于中国历史舞台的中心部位,政治斗争与军事征战频繁激烈,对经济发展影响至巨,因此种种社会政治进程与农牧业生产变动。到了春秋后期,这一地区的耕地面积急剧增大,地处中原腹地的郑、宋之间,春秋初年尚有大量荒地,到春秋后期,垦殖殖加速发展,成了农垦区,这一带先后建立了六个邑。

两汉到南北朝时期

古都洛阳

古都洛阳

东汉末年到南北朝之间,这一地区发生了较长期的战乱和分裂,这一地区处于这种变乱和分裂的要冲,东汉末年,该区在豪强的争夺下已处于分裂状态,加上旱蝗等自然灾害,以至人口大减,不少农田曾经荒芜,变成次生的草地和灌木丛。魏晋南北朝时期是中国动乱历时最长且战争十分激烈残酷的时期,华北平原又首当其冲,因而所遭受的损失最为惨重。 西晋末年,引起了中国历史上第一次大规模的人口南迁。

南北朝以后,本区的战乱和灾害虽然不如前一段时期那么频繁和长久,但无疑仍是中国国内战乱较多的地区之一。

唐朝到宋元时期

古都开封

古都开封

五代辽宋金元时期,为了发展生产,还下诏募民垦荒。 但宋代的靖康之乱引起中国人口的第二次南迁,这使得在历史战乱的间隙中恢复的农田又一次大荒芜。元初人口减至北宋的十分之一,不少农田变为牧地。 元代承北、南宋与辽、金、蒙元长期对峙之后,各政权之间相互不断攻守,战斗十分酷烈,华北平原更是争夺的重点所在,战争死亡率高,形成了居民南迁高潮,使元代华北平原人口空前稀少。加之元代统治者,受自身生产生活习惯影响,对农业生产极不重视,大面积的耕地变为牧场或沦为荒地。

明清到近代

古都北京

古都北京

新中国成立后

新中国成立后,华北平原得到快速发展。已成为中国经济发达地区之一。平原及其邻近地区拥有丰富的煤、铁、石油等矿藏,煤炭、电力、石油、化工、钢铁、纺织、食品等工业在中国占重要地位。有开滦、峰峰、徐州、淮北等大煤矿。山东的胜利油田年产原油仅次于大庆油田。

华北平原以北京为中心的铁路、公路、航空等交通网与中国各地沟通。平原城镇密布,除京、津两市外,人口在100万以上的大城市有20多座。华北平原粮食、棉花的产量已分别占中国总产量的18.4%和40%,油料作物在中国也占很大比重。

风沙、旱涝、盐碱

平原风沙区现状

平原风沙区现状

旱涝灾害频繁,限制资源优势发挥。本区灾害以旱涝为主,其中旱灾最为突出,又以春旱、初夏旱、秋旱频率最高。夏涝主要在低洼易渍地,危害重。 华北地区春雨只占全年降水10%左右,春旱时有发生,因此旱、涝、碱是华北平原的主要治理问题。黄河南、北的旱、涝、碱危害出现频率不同,一般洪涝南大于北,旱害、碱害北重于南。1949年以来,黄河下游1800公里长的大堤每年都维护培修,保证了黄河30多年的安全行洪。还在黄河两岸放淤造田,治碱改土,引水灌溉。海河也得到大规模的治理。华北平原已是中国小麦、棉花、花生、芝蔴、烤烟等作物种植面积最大的农业区,也是温带果品苹果、梨、柿和核桃、板栗、红枣等的主要产区。沿海平原又是重要海盐产地。已在规划兴建南水北调水利工程,引长江水到华北平原,根本解决华北平原干旱问题。

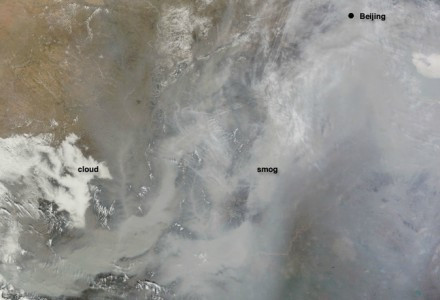

大气污染

华北平原的空气污染

华北平原的空气污染

还无从得知2011年2月20日的这场浓雾中具体含有哪些污染物,但其中很可能含有黑炭、烟尘和地面臭氧等气体。烟尘主要是由化石燃料(特别是柴油和煤)、木材和其他生物燃料燃烧而释放出来的。这个过程还可能会释放出若干化学物质,然后在阳光的作用下形成臭氧气体——甲烷,氮氧化物,挥发性有机化合物和一氧化碳等。而在中国,煤炭是用于家庭取暖、做饭和制造能源的一种非常重要的燃料。

水污染

在中国华北地区,农民大多是将浅层地下水作为饮用水源。由于部分企业污染治理设施未建成即投入使用、污水处理设施破损渗漏以及污水排放缺少防渗设施等原因,工业污水、农耕肥料、城市生活污水等渗透到地下水,部分农民担忧饮水质量影响身体健康,被迫外购经净化过的自来水或桶装水。

有关专家表示,华北地下水污染一大原因是大部分河流断流,成了城市纳污渠,随后成为灌溉水源,大面积污染地下水。由于上游大修水利、气候干旱,华北大部分河流变为季节河,常年干涸,成了城镇工矿企业纳污渠。工业废水、城市生活污水就近排放,成为地下水的一大污染源。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

河北赵县雪花梨

河北赵县雪花梨  山东烟台苹果

山东烟台苹果  河南三门峡枣

河南三门峡枣  黄河

黄河