-

赛宗寺 编辑

赛宗寺,位于海南藏族自治州兴海县西偏南,在今桑当乡西18公里的赛宗山下。赛宗山位于兴海县中部,为安多藏区佛教四大名山之一,山势峻美,远远望去,酷似一头饮水巨象,象鼻下垂于寺前切莫沟中。山上沟壑纵横,洞窟遍布,苍松古柏,葱茏秀丽。传说宁玛派祖师莲花生大师、格鲁派创始人宗喀巴以及隆务寺高僧第一世夏日仓噶丹嘉措等都先后在此活动,留有遗迹。

2013年3月5日,赛宗寺被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:赛宗寺

地理位置:海南藏族自治州兴海县西偏南

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

名胜古迹:吉祥坡、如意奶牛蹄印等

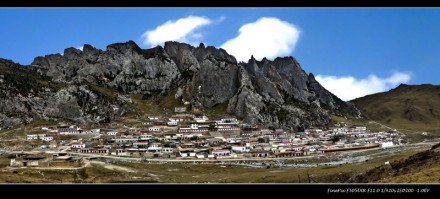

赛宗寺 全貌鸟瞰

赛宗寺 全貌鸟瞰

据《安多政教史》记载,早在元大德五年

兴建中的马头明王殿

兴建中的马头明王殿

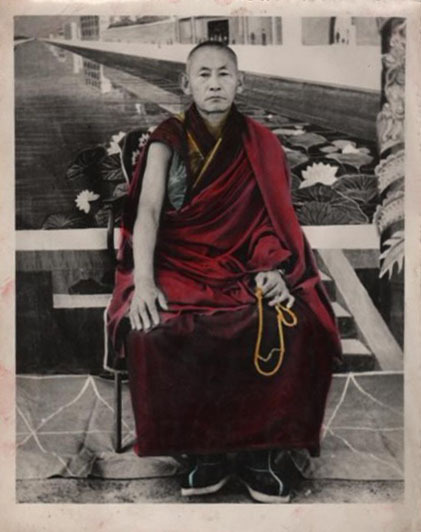

活佛

祁加第五世活佛:洛桑图丹尼玛

祁加第五世活佛:洛桑图丹尼玛

人员管理

赛宗寺

赛宗寺

赛宗寺原由寺主阿柔仓总领全寺,下设大管家1人,总管寺内外事务、寺主昂欠及其亲眷的有关事宜。大管家下设干巴 9人,分管寺内外有关经济、对外交往、各种纠纷调处、人事任免等。宗教方面,大经堂内设活佛1人,名“支角乎”,活佛下设僧官1人,督促僧众学经、执行寺规,有批准僧众外出念经等权力,并负责办理寺院僧人还俗和人寺手续。与僧官职务相等的有翁则2人,负责僧众念经。僧官和翁则下面设经堂管家2人,负责经堂内点灯、添神水、供饭、供茶等;事务管家2人,负责众僧财产的收支事务。除上述外,寺主的昂欠内另有一套组织机构,在大管家总领之下,还设有3名事务小管家,一名负责昂欠的家务和起居;一名负责宰杀牛羊,供应肉、食品等;另一名负责购置物品等事务。在事务小管家之下又有20余名勤杂人员,分别干具体事务,这些人虽为僧人,但不识经文,不参加经堂活动。另外昂欠内还有2名不是僧侣的管理负责人,一名负责经营昂欠的土地,另一名负责管理昂欠的牲畜。

宗教活动

赛宗寺一景

赛宗寺一景

第一世阿饶仓·扎巴尖措与第三世隆务寺主夏日仓活佛均被认定为二世夏日仓的转世灵童。从此,阿饶仓活佛又是隆务寺的另一大活佛。三世阿饶仓活佛25岁时担任隆务寺“赤巴”(法台),28岁时,因六世夏日仓逝世,一度代理寺主。此后,他开始筹建赛宗寺。1923年,36岁的三世阿饶仓大师同十几位随从一起来到赛宗山,在充满吉祥的日子里举行了赛宗寺奠基仪式,取寺名为“德钦隆珠曲宗”,意为“大乐任成法寨”。以后,随着寺院的进一步扩展,改寺名为“哲嘎尔赛宗提颂云丹达尔杰林”。意为“白岩猴寨闻思功德兴隆洲”,在当地阿粗乎千户香山木、万德太、百户索洛、兴海夏卜浪千户才盖、祁连阿力克头人南喀才昂、刚察地区千户华宝藏和果洛苟日官人丹德尔的支持下,先后于1927年一1929年建成小经堂和文殊殿,1951年一1954年,建成百柱大经堂、弥勒殿和护法殿。从而使赛宗寺发展成环海地区最大的格鲁派寺院和佛教文化中心。

1954年,在给以百柱大经堂为主的三大殿堂举行开光仪式时,喜饶嘉措大师(曾任青海省人民政府副主席)在开光颂词中赞扬道:“赛宗寺如此圆满的百柱大经堂,除了拉萨噶丹寺的大经堂堪与相比,在康、安多地区,乃至青海塔尔寺都是少见的,凡是阿饶仓大师迎请到赛宗寺的佛像、佛经、佛塔都与布达拉宫、扎什伦布寺、塔尔寺和拉卜楞寺等所供的相似。”当时从各地前来朝拜和参加庆祝活动的万余人,庆祝活动进行了6昼夜,规模空前。

赛宗寺

赛宗寺

弥勒佛殿内供弥勒佛巨型坐像,高达7米,是青海省境内最大的佛像。护法神殿内供大威德佛、六臂护法神、吉祥天母。文殊菩萨殿内供文殊菩萨、不动佛、药师佛。阿饶仓大师佛堂内供洛迦夏惹、观音及弥勒佛。

据有关资料记载,1958年,全寺共有大小经堂、佛塔18座,昂欠15院,僧舍150院,共计1086间,寺僧519人,加上同仁地区的修行僧人共619人。该寺佛像、佛塔、佛经以及象牙、托钵、净水杯、银灯、铜灯等贵重法器非常丰富,与格鲁派六大寺院齐名。1958年关闭,1962年曾一度开放,以后又再次关闭。1981年5月10日重新开放,先后重建了小经堂,弥勒佛殿、阿饶仓大师佛堂、菩提塔、八大灵塔、百柱大经堂等,重新修整了辩经院,修建昂欠5座,僧舍200多院,现有寺僧250余人,活佛3人。

在新建的百柱大经堂内,供有阿饶仓大师银制灵塔和塑像,释迦牟尼佛3尊,宗喀巴师徒3。圣塑像,莲花生大师、隆务寺夏日仓·噶丹嘉措大师像,勇武输王、胜乐佛、马头明王、吉祥天母、洛迹夏惹及千佛像,藏有《甘珠尔》、《丹珠尔》大藏经,《宗喀巴师徒文集》以及保留下来的其他珍贵文物。

赛宗寺

赛宗寺

赛宗寺

赛宗寺

1929年,赛宗寺建立显宗学院,内设卡多、堆仲、堆钦、洛柔、达柔、央萨尔、央贡、吾玛、佐、都哇等16个学经班级,系统地学习因明学、般若学、中观学、俱舍学、戒律学等有关显宗知识。同时还学习佛教有关密宗知识。每年寺院都要从西藏哲蚌寺、甘南拉卜楞寺和本省塔尔寺、隆务寺、石藏寺等寺院请来著名学者讲学。该寺设有“尕龙巴”学位,获得此学位者可留寺任经师、管家、干巴等职,有资格外出念经或考取“格西”学位。

负有盛誉的赛宗寺坐落在神山之中,使古刹名山融合为一体,山以寺而壮美,寺以山而得名,形成了赛宗寺独特的风格。每年都有许多的青、甘、川、藏四省、区信教群众前来这里朝拜游览,如逢藏历猴年信教群众更是络绎不绝。

庵葬千峰万壑间,白云明月伴清闲;人间一任沧桑变,习定蒲团昼掩关。

坐倦禅房思悄然,放闲飞锡上山巅;归来古洞黄昏后,携榻庭前伴月眠。

谢绝红尘好隐居,空山小筑一茅庐;贫僧相伴唯瓶钵,自足何须更羡余。

常披一领破袈裟,稽首龛前礼法华;莫说寒山孤寂甚,晨昏相伴有烟霞。

却喜幽栖与俗违,山斋寂寞往来稀;夕阳静坐盘陀上,闲看孤云出岫飞。

客到无心去送迎,多年面壁万缘轻;山僧怕受人间供,愿守清贫过此生。

此身长伴老烟霞,坐破蒲团岁月赊;不管云厨斋供绝,饥来野径嚼松花。

月印幽潭夜色新,纸窗竹几净无尘;禅心一片如明镜,照彻山河大地春。

隐遁经年不入城,时常过访有诗朋;闲来曳杖前山去,竹院遥闻客唤僧。

柴门日永绝喧哗,闲去庭前学种花;世事万般浑不管,溪山啸咏乐无涯。

结个茅庵对水流,禅余无事狎沙鸥;有时故友来相访,自煮山泉当酒酬。

焚香打坐悟禅机,万境俱空百念稀;樵客报知天已瞑,松龛出定月临扉。

白云深处是吾家,谷汲岩栖道味赊;若问贫僧何所有,蒲团而外一袈裟。

东风习习透山房,野径梅开扑鼻香;夜半寻诗眠不得,一轮皓月照禅床。

半湾秋水留明月,万叠春山绽野花;一事我堪夸世俗,名山秀水属僧家。

田园万顷非为贵,楼阁千间不足夸;试看头陀衣食住,一庵一钵一袈裟。

朝夕参禅户不开,阶前一任长青苔;定回恍惚身非我,却讶客从何处来。

尽日弥陀诵不疲,殷勤为道未全痴;茫茫苦海知音少,一曲无生和者谁。

啸傲烟霞不计年,无牵无虑胜神仙;有时饭罢月初出,闲上岩台枕石眠。

散步空庭伴落曛,凝眸远岫看归云;投林倦鸟争栖树,樵唱遥从隔岭闻。

疏慵愧我百无能,十载空为粥饭僧;有个茅庐随分过,好同泉石结为朋。

学得痴呆好住山,住山岂是尽偷闲;搬柴运水还容易,放下身心事最难。

赛宗寺佛事活动

赛宗寺佛事活动

正月祈愿法会:于初七日至十六日举行,其间有十四日的晒佛、十五日的转弥勒佛、十六日的跳欠等活动;二月的春季学经期一月;三月由时轮学院举办“尼丹”法会;各学院于四月举办辩经、考试活动一月;

五月全寺集中念经15天;

六月十五日至八月一日住夏45天;

八月后秋季学经期;

九月“降凡节”,于二十二日举行纪念释迦牟尼在忉利天为其母摩耶夫人说法后重返人间的活动;

十月“五供节”,纪念宗喀巴圆寂;

冬季学经期,分两期,第一期为十一月全月,第二期从腊月初七日开始,二十一日结束。

此外,每月于十五日和三十日,还举行寺僧在佛前念经、悔罪的仪式。

酥油糌粑

酥油糌粑

酥油是从牛奶中提炼出来的奶油,糌粑是将青稞炒熟后,用手磨磨成的粉。吃酥油糌粑时先倒奶茶小半碗,再放入酥油、炒面、曲拉、糖,在碗中用手指拌匀,并捏成小团食用,它具有酥油的芬芳,曲拉的酸脆,糖的甜润。营养丰富,发热量大,充饥御寒。

化隆酥梅梨

化隆酥梅梨

酥梅梨以化隆回族自治县群科地区产的最为有名。群科地处黄河北岸,群山环绕,形成一段低洼向阳的河谷平原。气候温和,背风避霜,土壤肥美,灌溉方便,自古就成为梨树的集中栽培区。黄河之畔,梨园广布,棵棵大树,干健叶茂,采收季节,硕实累累,叶碧果艳,树上树下,到处充溢着丰收的笑声。酥梅梨树冠较高大,树龄较长久,树高可达17米。树冠直径一般为10米至16米。单株产量通常300公斤左右,高者可超过500公斤。

酥梅梨味美形丽,香脆酥甜,适于生食。食一枚如霞似晕的熟透了的红酥梅梨,会使人感到“初尝密经齿,久嚼泉垂口”,因此在《兰州志》与《河州志》等书中,又被称为“酥密梨”或“酥美梨”。另外还有香水梨、红梨、红霄梨、酥木梨等别称。 化隆酥梅梨为中熟品种,较耐贮藏和运输。贮存得当,翌年春天亦可吃到味甜口酥的鲜果。经过贮存,酥梅梨中的多糖和有些有机酸转化为单糖和酯类等物质,甜度增高,酸味下降,香气更浓,品味更佳。

赛宗寺图片资料

赛宗寺图片资料

是青海湖的又一名胜。它位于青海湖湖心偏南,长2.3公里,宽约800米,高出湖面7.8米,自古以

产“龙驹”而闻名。海心岛岛形长,中部宽而两端窄,南部边缘岩石裸露形成陡崖,东、西、北三面为平缓滩地,岛上大部分为沙土覆盖,生长着冰草、芨芨草、镰形棘豆、蒿草、披针叶黄花、西伯利亚黄精等,植被覆度在50%以上,鸟禽集中在岛的崖边及碎石滩地栖息。

贵德明清古建筑群

贵德地处黄河谷地,上有龙羊峡锁关,下有松巴峡守户,四面环山,平川开阔,土地肥沃,素有高原“小江南”之称。黄河途经贵德境内的清清河水近年吸引了来自海内外的游客。然而在赏了清清黄河水后,人们又惊奇地发现这里还有一处保存完整的明清古建筑群。

贵德县文庙和玉皇阁是贵德县现存明清古建筑群最具代表性的建筑。这处古建筑群位于贵德县河阴镇,史料记载,明万历十七年(公元1589年),为巩固统治,教化民风,保佑“皇图永固,时岁享昌”,乃“恭择城中场地,创修玉皇圣阁”,历时四年竣工。 至清道光十七(1837)年,玉皇阁重建、扩建工程告峻。清同治六年,回民起义,玉皇阁毁于战火,现存古建筑群是光绪年间依次重建。该建筑群占地面积61亩,建筑面积4915平方米,是一处庙观相互毗邻,集儒、道、佛为一体,掮弃门户之见,并存相依,布局独特的古建筑精品。整体建筑采用中国传统的中轴线左右对称的形式,单体建筑以甘肃、青海两地做法为主,富丽堂皇,布局国内罕见,极具历史文物价值和建筑艺术价值。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。