-

贡萨寺旧址与宗喀巴大殿 编辑

贡萨寺旧址与宗喀巴大殿,位于青海省玉树藏族自治州治多县立新乡贡萨村、通天河南岸,是清朝时期的古遗址。

贡萨寺院全称“贡萨朋强巴林”,为“新寺圆满弥勒洲”。贡萨寺旧址保存有较为完整的经轮殿、强巴经堂、大经堂、护法殿、拉章等由夯土筑成的诸多藏族古建遗址,保持着原有的藏族传统建筑风格、内部空间组织结构和建筑布局。贡萨寺旧址到十九世格桑秋吉活佛香巴土登格勒尖措时,已初具规模。建有76柱大经堂、86柱护法神殿、8柱祖婆护法殿各一座,僧舍670余间。宗喀巴大殿坐北朝南,随山势而建。外形与西藏布达拉宫的红宫和扎什伦布寺的强巴佛殿相似,是典型的藏式佛建筑。大佛殿共九层,高31米,另加金顶部分高8米,总高39米。殿内供奉宗喀巴铜像一尊。贡萨寺旧址与宗喀巴大殿充分展现了藏传佛教建筑的文化特征,内外空间、风格与形式蕴含着藏传佛教精神与文化,具有较高的建筑艺术研究价值。

2013年3月5日,贡萨寺旧址与宗喀巴大殿被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:贡萨寺旧址与宗喀巴大殿

地理位置:青海省玉树藏族自治州治多县立新乡贡萨村、通天河南岸

所处时代:清

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0484-1-484

批准单位:中华人民共和国国务院

15世纪,五世昂旺洛楹嘉措又将贡萨寺改宗为格鲁派寺院。

1981年,贡萨寺旧址与宗喀巴大殿从治多县城北面闹布旺江旧址搬迁到新址。在第十九世秋杰·强巴土丁格来嘉措活佛的主持下,修建了大经堂、弥勒佛殿、密宗和护法神殿及活佛寝宫等建筑。

玉树地震灾后,文物抢救保护中,贡萨寺及贡萨寺旧址获得国家投资860万元进行了抢救修缮。

截至2014年,治多县已经组织规划设计单位与文化旅游部门、贡萨寺管委会等拟定了《贡萨寺旧址与宗喀巴大殿文物保护规划》。

贡萨寺旧址

贡萨寺旧址

贡萨寺院全称“贡萨朋强巴林”,为“新寺圆满弥勒洲”。贡萨寺是治多县境内唯一一座寺院,保存有较为完整的经轮殿、强巴经堂、大经堂、护法殿、拉章等由夯土筑成的诸多藏族古建遗址,保持着原有的藏族传统建筑风格、内部空间组织结构和建筑布局。贡萨寺旧址到十九世格桑秋吉活佛香巴土登格勒尖措时,已初具规模。建有76柱大经堂、86柱护法神殿、8柱祖婆护法殿各一座,僧舍670余间。

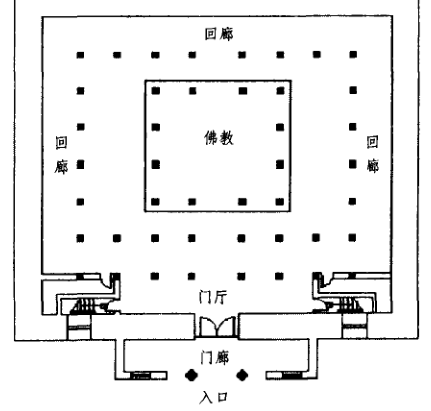

宗喀巴大殿

宗喀巴大殿平面图

宗喀巴大殿平面图

宗喀巴大殿坐北朝南,随山势而建。外形与西藏布达拉宫的红宫和扎什伦布寺的强巴佛殿相似,是典型的藏式佛建筑。大佛殿共九层,高31米,另加金顶部分高8米,总高39米。殿内供奉宗喀巴铜像一尊。由于建筑体量高大,为了消除建筑本身形体简单的感觉,在立面处理上增加了许多横向饰带和形体在局部略做变化,以打破四方形建筑的呆板布局。如门廊部分,高度较整体矮小,形成高低错落之势。建筑立面的构图均衡,虚实对比强烈。金顶屋面,屋顶上有宝塔、火焰掌、佛手等饰物。金顶的斗拱除支撑巨大的屋顶出檐和减少室内大梁跨度的结构作用外,还是藏汉建筑艺术结合的重要部位。整个建筑突出了门廊和金顶,使之相互衬映。建筑型体棱角分明,形成四平八稳之势。

坛城壁画

坛城壁画

宗喀巴大殿

宗喀巴大殿

大佛殿采用钢筋混凝土砖石结构,局部采用传统木架体系。基础采用钢筋混凝土筏形基础,靠山根的地基深12米、宽3米,前面的地基深8米、宽3米。地基深度是以挖到山岩石为准。中间四根通天柱,采用独立基础。四根柱子直通顶层,用以支撑金顶,传递荷载。各层柱子用圈梁进行连接,形成整体骨架。外墙有明显的收分,底部厚2米,上部厚1.3米。现浇楼板,板厚150毫米。

寺院壁画

寺院壁画

贡萨寺旧址留存有《甘珠尔》《丹珠尔》等大量佛经、壁画唐卡。

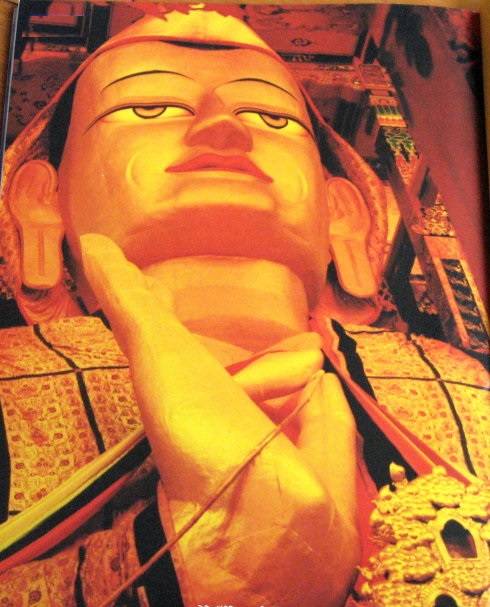

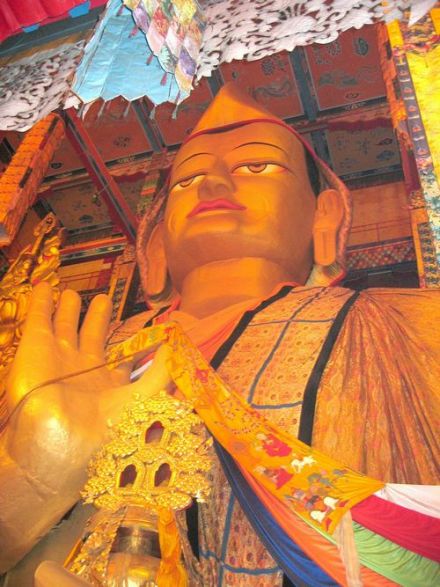

宗喀巴大佛

宗喀巴大佛

宗喀巴大佛

贡萨寺内宗喀巴大佛为世界最大的室内铜制镀金佛像,并获“大世界基尼斯之最”证书。大佛总高35.32米,佛高31.22米,佛腰围14.98米,莲花座高4.1米,采用铜、黄金、天珠、琥珀、珊瑚等制作而成。宗客巴大佛像主要分为冠、面、胸、腰、脚五个部分,直通顶层。在一层时可仰视全身佛像,平视莲座。二层时可平视腰和双手;三层可观手中法器;四层时可平视佛胸;五层可见双肩;六层时可观佛面;七层与佛像耳部平齐;八、九层时可观佛冠。大殿内部的壁画、梁柱的彩绘都围绕着大佛像,营造出一种宗教氛围,成为宣传佛教教义,弘扬佛法的媒介。

地理位置

贡萨寺旧址与宗喀巴大殿位于青海省玉树藏族自治州治多县立新乡贡萨村、通天河南岸。

贡萨寺

交通信息

自驾:自青海省玉树藏族自治州治多县人民政府开车前往贡萨寺旧址与宗喀巴大殿,路程约14.2千米,用时约18分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。