-

爨宝子碑 编辑

《爨宝子碑》全称《晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑》,此碑刻于东晋大亨四年 ,即义熙元年(公元405年)。清乾隆四十三年(公元1778年)出土于云南曲靖南70里扬旗田,后移至武侯祠,现存曲靖市第一中学“爨碑亭”内,为全国重点文物保护单位。碑高190厘米,宽71厘米。

《爨宝子碑》共13行,每行30字。下部为立碑人名13行,每行4字。碑文记录了墓主人爨宝子的生平及对墓主的赞美之辞。碑右下角刻有清咸丰二年(公元1852年)曲靖知府邓尔恒的隶书跋文6行。该碑字体属于隶书向楷书过渡的书体。全碑400余字,布局自然、左右顾盼、首尾呼应、气贯全篇、和谐统一、文彩飞扬。

中文名:爨宝子碑

创作年代:东晋义熙元年(405年)

全称:晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑

别名:小爨碑

书体:楷书

字数:403(不含题跋)

现收藏地:曲靖市第一中学爨碑亭

规格:高190厘米,宽71厘米

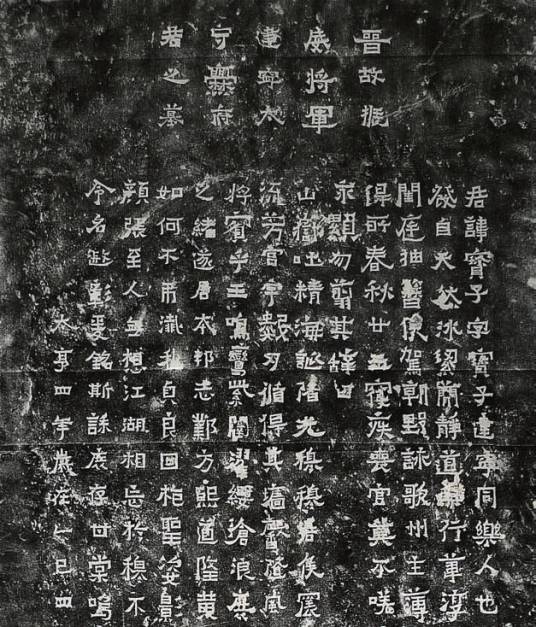

爨宝子碑(清代拓本)

爨宝子碑(清代拓本)

【碑文】君讳宝子字宝子,建宁同乐人也。君少禀瑰伟之质,长挺高邈之操。通旷清恪,发自天然;冰洁简静,道兼行苇。淳粹之德,戎晋归仁。九皋唱于名响,束帛集于闺庭。抽簪俟驾,朝野咏歌。州主薄治中别驾,举秀才本郡太守。宁抚氓庶,物物得所。春秋廿三,寝疾丧官,莫不嗟痛,人百其躬,情恸发中,相与铭诔,休扬令终,永显勿翦。其辞曰:

山岳吐精,海诞陼光。穆穆君侯,震响锵锵。弱冠称仁,咏歌朝乡。在阴嘉和,处渊流芳。宫宇数仞,循得其墙。馨随风烈,耀与云扬。鸿渐羽仪,龙腾凤翔。矫翮凌霄,将宾乎王。鸣鸾紫闼,濯缨沧浪。庶民子来,挚维同响。周遵绊马,曷能赦放。位才之绪,遂居本邦。志业方熙,道隆黄裳。当保南岳,不骞不崩。享年不永,一匮始倡。如何不吊,歼我贞良。回抱圣姿,影命不长。自非金石,荣枯有常。幽潜玄穹,携手颜张。至人无想,江湖相忘。于穆不已,肃雍显相。永惟平素,感恸忾慷。林宗没矣,令名遐彰。爰铭斯诔,庶存甘裳。呜呼哀哉!

大亨四年,岁在乙巳,四月上恂立

【题名】主簿:杨磐;录事:孟慎;西曹:陈勃;都督:文礼;都督:董彻;省事:陈奴;省事:杨贤;书佐:李仂;书佐:刘儿;干吏:任升;干吏:毛礼;小吏:杨利;威仪:王玉

【清代邓尔恒题跋】碑在郡南七十里杨旗田,乾隆戊戌已出土,新通志载而不详。近重修《南宁县志》,搜辑金石遗文始获焉,遂移置城中武侯祠。孝晋安帝元兴二年壬寅改元大亨,次年仍称元兴二年,乙巳改义熙,碑在大亨四年乙巳,殆不知大亨未行,故仍遵用之耳。仪征阮文达师见《爨龙颜碑》为滇中第一石,此碑先出数十年而不为师所见,惜哉!抑物之显晦固有,时与存世者已鲜,兹则字画尤完好,愿与邑人共宝贵之。咸丰二年秋七月金陵邓尔恒识。

碑中提到的“大亨”是晋安帝壬寅年(公元402年)改的年号,次年又改称元兴,至乙巳(公元405年)又改号义熙。云南远在边陲,不知内地年号的更迭,故仍沿用。

用笔

《爨宝子碑》用笔雄奇,舒展的笔势如长枪大戟,每一个字的处理都是因字而形。碑中特别强调三角点折弯与横画两端“雁尾”之方强,外露锋芒,耀其精神,介于隶楷之间,保持着浓重的隶书方笔意味。碑中的字以长方、正方为主,上下结构的字成长方块,左右结构的字形成正方块,这正是形成其内敛深沉风格的因素。变化字形,以险取胜。其用笔技法的又一特点是,倾向于一个“敛”字,而很少出现“纵”的笔画,即使稍纵的笔画,亦仅示意而已,仍以擒敛收笔给人以坚实、朴茂、稚拙、倔犟之感。

结体

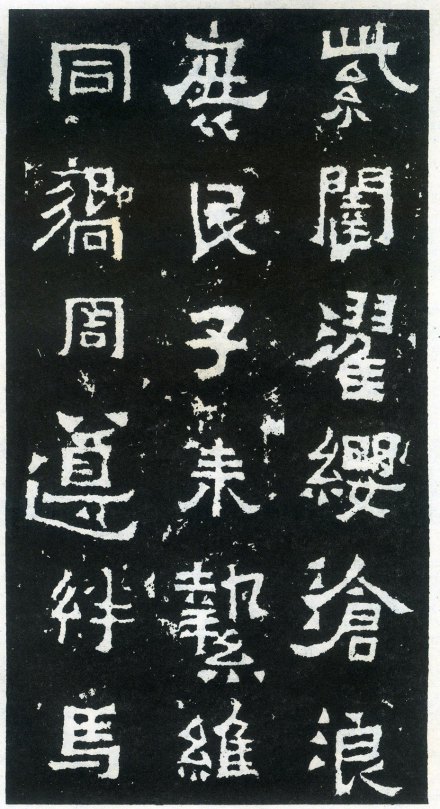

拓本局部

拓本局部

《爨宝子碑》打破常规常态的匀称均衡,结字极为大胆,大小常常出人意料,看似失度,实则深得艺理,险中求正,静中寓动,动中求静。写重复出现的字,毫不雷同,各有意态,体现晋人求新求异的审美心理。碑中笔画繁多的字任其大,笔画简者又任其小,还出现许多增减笔画的别体字,许多别字是爨碑所独造。再如“宝”之构字,“一点成一字之规”,即成为这个字的准则,各种线条及其交错配合,均以点的形式、意趣、规则的延长和生发,其逆、折、转、放的运笔及形态,启导着以下笔画的取势,规范着以下笔画的大小、粗细、长短、藏露等,并且都蕴蓄着第一“点”的意象。

章法

《爨宝子碑》牢牢把握着对称、和谐的原则,并讲究“上稀、中匀、下密”的重力规律。远看行间匀称,间隔清晰;细观局部,字大小无规则,奇正无度,其节奏韵律动人心魄,即使只有15个字的碑额,组成长方形方块,外整齐内参差大小不一,构成了和谐的生命体。

近代政治家李根源:“下笔刚健如铁,姿媚如神女”。

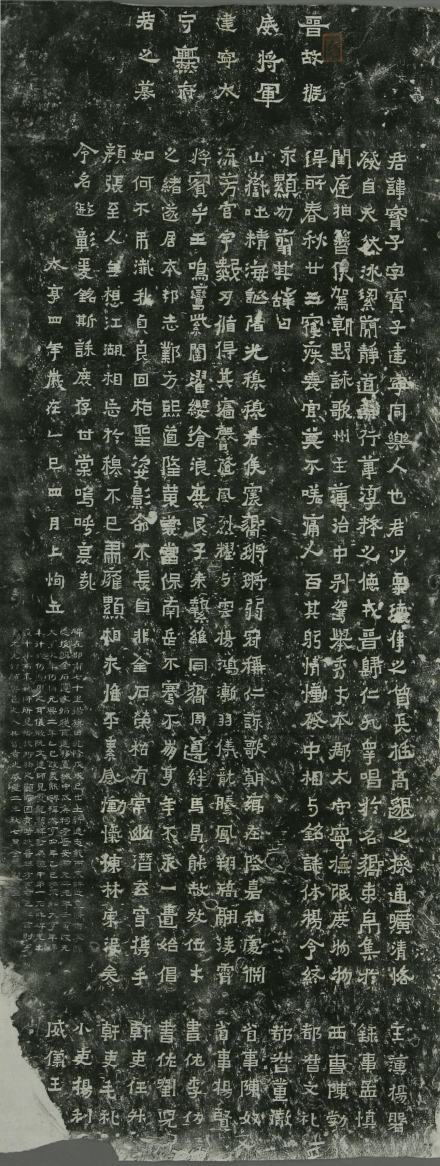

《爨宝子碑》原碑

《爨宝子碑》原碑

除了书法艺术价值外,《爨宝子碑》的文献价值、文物价值等也是其成为经典作品的基础。魏晋至南朝期间,朝廷明令禁碑,故碑刻存世甚少,显得尤为珍贵。从文化的角度而言,《爨宝子碑》是爨氏家族统治南中时期的历史遗物,碑文多是赞颂夸耀之辞,所记载史实不多,但对爨文化史的研究来说也是重要的史料。该碑刻的形制、职官题名、行文风格都与同时期汉族碑刻相似,这证明爨文化是多元的复合体,带有浓厚的汉文化色彩。

《爨宝子碑》与南朝宋代《爨龙颜碑》合称“二爨”。因其碑体小于后者,又称“小爨”,二碑于1961年均被列为第一批全国重点文物保护单位。

重点文物保护标识

重点文物保护标识

民国时期,云南军阀混战,战场从昆明拉到了曲靖。珍藏在武侯祠的《爨宝子碑》被撬去筑工事,后来城中以拓售碑帖为生的寒士张士元冒着猛烈的炮火,勇敢地将此碑偷偷运回了家。才使得碑刻得以保存,拓片再度广为流传。

1937年,原中华民国教育厅拨款委托原曲靖中学校长谢琅书在校园内建造了“爨碑亭”,将东晋《爨宝子碑》和宋朝《段氏与三十七部会盟碑》并置于一亭之中。至此,命运多舛的《爨宝子碑》终于安定下来,受到了全面的保护。

1961年3月4日,国务院公布曲靖市第一中学陈列的两块碑刻为首批全国重点文物保护单位,指令有关部门和曲靖市第一中学加大保护力度,扩大保护范围,并建造了庭院式的双亭碑苑。

(2)初刻邓跋本。咸丰二年(公元1851年)金陵邓尔恒在要行“立”下刻跋四行,“命”字已损捺笔。

(3)剜邓跋本。为咸丰以后拓本。其跋首行“近”,第二行“志”“搜”“文”“移”“侯”“祠”等十来字已挖,特别是第六行“尤“误挖为“光”,“咸”字。上多添一横笔。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 爨龙颜碑

上一篇 中央电工器材厂一厂旧址