-

吉仁台沟口遗址 编辑

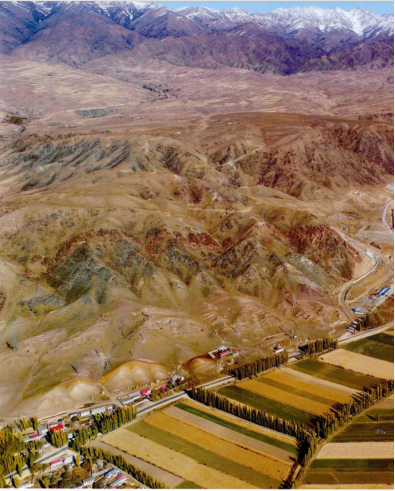

吉仁台沟口遗址,位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县科蒙乡恰勒格尔村,面积约50万平方米,是商周时期遗址。

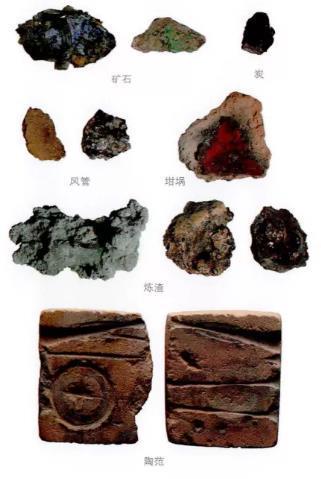

2015、2016、2018、2019、2020年,经过五次考古调查、勘探和发掘,明确了吉仁台沟口遗址主要由吉仁台沟口内侧的居址区和吉仁台沟口外侧的高台遗存组成,周边分布有房址、灰坑、窑址、墓葬等遗迹40余处,找到了中国最早的用煤遗迹,初步断定其时间约距今约3500年前后,相当于青铜时代中晚期到商代,将人类使用煤炭资源的历史最少上推千年。吉仁台沟口遗址的发掘,进一步填充了喀什河上中游的考古资料,对于促进构建喀什河流域乃至伊犁河流域的考古学文化序列有着重要意义,对于研究新疆史前时期的年代分期、文化谱系、聚落形态、社会状况以及中西文化交流等,都具有重要学术价值。

2019年10月7日,吉仁台沟口遗址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:吉仁台沟口遗址

地理位置:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县科蒙乡恰勒格尔村

所处时代:商周

占地面积:约 500000 m²

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

编号:8-0157-1-157

批准单位:中华人民共和国国务院

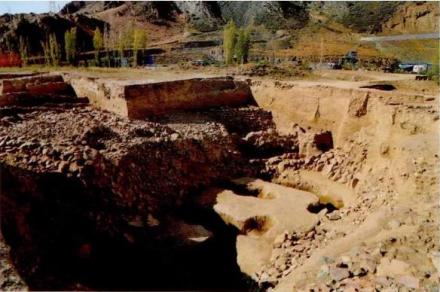

2016年,再次发掘,清理遗址1500平方米,揭露房址12座。

2018年,新疆文物考古研究所和中国人民大学联合对尼勒克吉仁台沟口遗址进行了第三次考古发掘,发掘面积约2000平方米,共清理房址20座,窑址2处,墓葬2座,另发现灶(火塘)、灰坑、冶炼遗迹煤堆等200余座,釆集遗物标本1000余件。

2019、2020年,新疆文物考古研究所和中国人民大学联合对尼勒克吉仁台沟口遗址的高台遗存连续进行了两次考古发掘,确认高台遗存属于高等级大型墓葬。

吉仁台沟口遗址就位于尼勒克盆地东北角的一隅之地,喀什河右岸(行政区划属于尼勒克县科克浩特浩尔蒙古民族乡恰勒格尔村),西距县城约20千米。2015、2016、2018、2019、2020年五次考古调查、勘探和发掘,明确了遗址主要由吉仁台沟口内侧的居址区和吉仁台沟口外侧的高台遗存组成(考古勘探显示其周边分布有房址、灰坑、窑址、墓葬等遗迹40余处),总面积约50万余平方米。经北京大学科技考古实验室和美国Beta放射性实验室14C测定数据显示,吉仁台沟口遗址年代距今约3600~3000年,是伊犁地区已发现的年代最早、规模最大的以青铜时代为主体的聚落遗址,吉仁台沟口遗址大型房址、大型墓葬,在伊犁河流域乃至中亚地区都较为罕见,应该是当时政治、经济、文化等集中之地即聚落中心。

居址区

大型房址F6

大型房址F6

居址集中区域

居址集中区域

小型房址面积约20~60平方米,主要分布在居址区的东部,分布相对集中,依山梁地形呈阶梯状错落分布。平面分为圆形和长方形,建筑形制有半地穴和地面起建两种,房址中部一般都有一个圆形石灶,房址内遗迹现象单一,主要有灰坑、灶址、居住面、踩踏面、灼烧面、卵石坑等。

时期分类

不同时期的陶器

不同时期的陶器

燃煤遗迹

中心墓室

中心墓室

新发现的坑洞

新发现的坑洞

2020年在中心墓室东部清理扰坑时发现4个神秘坑洞,形制少见,坑洞中均单面砌石墙(高约1.2米),坑洞内较为狭窄,开洞处见明显石块封堵现象,其性质有待再次发掘。

F27房址出土的黍

F27房址出土的黍

陶范

反映炼铜铸铜活动的遗物

反映炼铜铸铜活动的遗物

木质车轮及构件

高台遗存出土的木质车轮

高台遗存出土的木质车轮

2023年2月,高台遗存出土木质车轮及构件两组共40余件,该发现是国内迄今为止年代最早、数量最多、保存最完整的木质车轮实物资料。

骨质冰鞋

骨质冰鞋

骨质冰鞋

吉仁台沟口遗址考古项目,获评中国“2018年度全国十大考古新发现”。

吉仁台沟口遗址考古项目,获评国家文物局“2019年中国重要考古发现”。

2021年10月12日,吉仁台沟口遗址入选国家文物局《大遗址保护利用“十四五”专项规划》“十四五”时期大遗址”名单。

地理位置

吉仁台沟口遗址位于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县科蒙乡恰勒格尔村。

恰勒格尔村

交通信息

自驾:自新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县人民政府开车前往吉仁台沟口遗址,路程约21.9千米,用时约25分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。