-

智城城址 编辑

智城城址,原称智城垌古城垌遗址,位于广西壮族自治区南宁市上林县白圩镇爱长村,始建于唐贞观八年(634年)。

智城是唐代澄州刺史韦厥隐居地建筑。以陡峭的石灰岩山体为城垣,在山谷中构筑城防,利用山谷走向分布设内、外城。城外有池塘与清水河相通,结构独特。总面积62667平方米,其中内城面积1.133万平方米,外城5.133万平方米。唐仪凤二年(677年)在外城墙东端内侧崖壁上刻《智城碑》。智城城址附近澄泰乡洋渡村还有另一摩崖石刻唐碑《大宅颂碑》及圣书庙遗址。前者碑因城而刻,庙因城而建,后者碑因宅而刻,庙因碑而建。两者相距约4.5千米,但年代相近,同为韦氏兄弟所建,是研究古代壮族社会政治、经济、文化全面的实物资料,具有很高的历史、科学、艺术价值。

2006年5月25日,智城城址被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

中文名:智城城址

地理位置:广西壮族自治区南宁市上林县白圩镇爱长村

占地面积:62667 m²

保护级别:第六批全国重点文物保护单位

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:6-173-Ⅰ-173

所处时代:唐

唐永淳元年(682年),《大宅颂碑》碑建成并刻字。

武周时期万岁通天二年(697年),智城城址建成,并在外城墙东端内侧的崖壁上刻“韦敬辨智城碑一首并序”。

2012年起,南宁孔庙博物馆组织专业人员对《大宅颂碑》《智城碑》进行了一次全面调查及拓印工作。

智城城址

智城城址

智城城址结构出奇,形式罕有。广西的唐城,平面结构多为长方形,虽然也有依地形构筑,外城稍为不规则者,但是内城则为方形或长方形。智城则完全由不规则状的山间谷地构成。内城位于外城的西南角,呈圆形,中部低陷;外城略似镰形,平坦宽阔。智城的平面结构全系依四周山体走向而定,呈不规则曲尺形。这种布局,风格独特,形式极为罕见,在广西还未见到第二例。

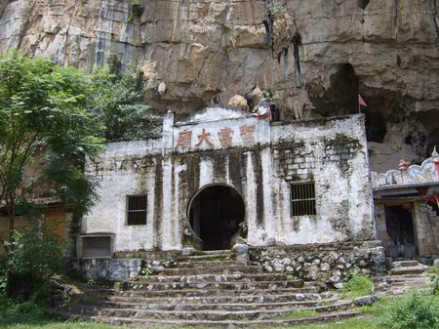

智城大庙遗址

智城大庙遗址位于智城外东南约300 米处,原大庙已毁,后在原庙址建有“爱长小学”。现校内尚存明万历四十年(1612年)的庙字香炉、柱础、拱门等石构件、木雕花版和清代门额、柱础、石鼓等遗物以及戏台残迹。附近水渠有利用庙宇石构件构筑的堤岸和桥,其中有道教内容石刻残件。

智城大庙遗址

智城大庙遗址

《大宅颂碑》

《大宅颂碑》

《大宅颂碑》

《大宅颂碑》碑首款为“岭南大首领、鹣州都云县令、骑都尉、四品子韦敬办制”,这是碑文撰作者韦敬办的官衔。“岭南”,指五岭以南地,大约相当于今广西、广东。“大首领”,历代朝廷均无此职,应为少数民族首领自封或自称。“岭南大首领”是壮族土酋韦敬办自称的官职。“都云县令”“骑都尉”“四品子”是当时唐王朝给韦敬办无实职的散官、勋官、爵位。开头写到“维我宗祧,昔居京兆。流派南邑,上望无阶。列牧诸邦,数封穷日”。在颂里又说“皇皇前祖,睦睦后昆; 上迩京兆,奕叶高门。流派南地,盖众无论”。作者将自己的族谱与长安韦氏族谱联系起来,反映了两晋南北朝时期的门阀制度在初唐仍有很大的影响力,“上品无寒门,下品无士族”。欲入仕途,先看门第高低。碑文正文是散骈结合的文体,以叙事为主,简明扼要,不用典,少修饰,平铺直叙,文风质朴平实。碑文立足大宅现实,依据儒家的宗族宗庙观念叙事。“维我宗祧”以颂祖开头; “自余承彝”转人述今; 最后在“颂”和“诗”部分将追思和期望融入现实,至“若固于此第,永世保无残”结束。

《智城碑》

《智城碑》

《智城碑》

活动建设

每年的农历二月十一,上林人在智城大庙举行“万寿节”的祭拜仪式。 “万寿节” 便是人们为纪念韦顾“为官一任,造福八方”的丰功伟绩而举行。

出版书籍

《广西少数民族地区石刻碑文选》《上林县志(1989年版)》及两种《壮族通史》,初次将各方研究成果结集成书,则为吴伟山主编、广西科学技术出版社2013年12月第一版《上林唐城唐碑》。

2006年5月25日,智城城址被中华人民共和国国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

地理位置

智城城址位于广西壮族自治区南宁市上林县白圩镇爱长村。

智城遗址

交通

南宁市——昆仑大道——三南高速——智城城址

南宁市——衡友线——S309——智城城址

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。