-

会仙山摩崖石刻 编辑

会仙山摩崖石刻,位于广西壮族自治区河池市宜州市会仙山景区,时代从宋朝至民国。

会仙山摩崖石刻近百方,略为宗教、纪游、时政及题词类等。或刻于崖壁之上,或刻于幽洞之中,或镌刻于岩石之下,长短不一,宽窄各异,年代多样;草、楷、隶俱备,文武官民皆有,分布广泛,风格杂陈。2023年7月,会仙山摩崖石刻中的《供养释迦如来住世十八尊者五百大阿罗汉圣号》《婺州双林寺善慧大士化迹应现图》和《石达开等白龙洞唱和诗》等三通(方)摩崖石刻被国家文物局公布为第一批古代名碑名刻文物。会仙山摩崖石刻展示了中国佛、道宗教的内容,表现了宜山地方官、绅、商、士、民对佛、道宗教的崇信,叙述了宜山佛、道宗教活动的历史,成为研究广西宗教历史重要的实物史料。

2013年3月,会仙山摩崖石刻被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:会仙山摩崖石刻

地理位置:广西壮族自治区河池市宜州市会仙山景区

所处时代:宋至民国

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-1572-4-075

批准单位:中华人民共和国国务院

民国二十五年(1936年)春,宜州乡贤林炳华有感于会仙山白龙洞崖壁上的石达开及诸将领的唱和诗刻,无纪念翼王的建筑物,提出捐建翼王亭的倡议并得到各方踊跃捐助,之后,重修上山石阶路。

1959年1月,中共中央委员、共青团中央第一书记胡耀邦到宜山视察,登上会仙山白龙洞,观赏众多宋明清诗碑石刻,指示要做好保护工作。1959年、1960年,国家两次拨款修葺白龙洞,在平台上设太平天国运动史迹文物图片展、建翼王亭,增设栏杆、石凳,种植花木。

“文革”期间,会仙山白龙洞列为军事禁区。

1983年,政协宜山县委员会上书中共中央,要求将白龙洞作为名胜古迹和革命历史文物区予以保护开放,并得到中央书记处研究室答复,重新开放会仙山、白龙洞为群众游览区。

2016年,经国家文物局批准,设立《会仙山摩崖石刻抢险修缮工程》专门项目,由中央财政拨款1600万元,对会仙山摩崖石刻进行抢险保护。

2024年5月1日,宜州会仙山景区及白龙洞在进行了保护性的修复提升后,正式对外开放。

会仙山景区大门

会仙山景区大门

会仙山,也叫北山。古时称为宜州城主山,位于城区龙江北岸一里处,海拔370余米,因《金志》载此山云“常有紫云、玄鹤乘空而下,如神仙之会”,故邑人俗称之为会仙山。会仙山上存留历代摩崖石刻近百方,略为宗教、纪游、时政及题词类等。或刻于崖壁之上,或刻于幽洞之中,或镌刻于岩石之下,长短不一,宽窄各异,年代多样;草、楷、隶俱备,文武官民皆有,分布广泛,风格杂陈。

宗教类石刻(含摩崖造像),自宋绍圣四年(1097年)《婺州双林寺善慧大士化迹应现图》、元符元年(1098年)《供养释迦如来住世十八尊者五百大阿罗汉圣号》《白龙洞普贤菩萨摩崖造像》碑,至民国六年(1917年)《重建北山雪花洞金仙阁碑记》,共20余方,是宋代广西佛教传播的见证。

会仙山部分摩崖石刻

会仙山部分摩崖石刻

会仙山部分摩崖石刻

会仙山部分摩崖石刻

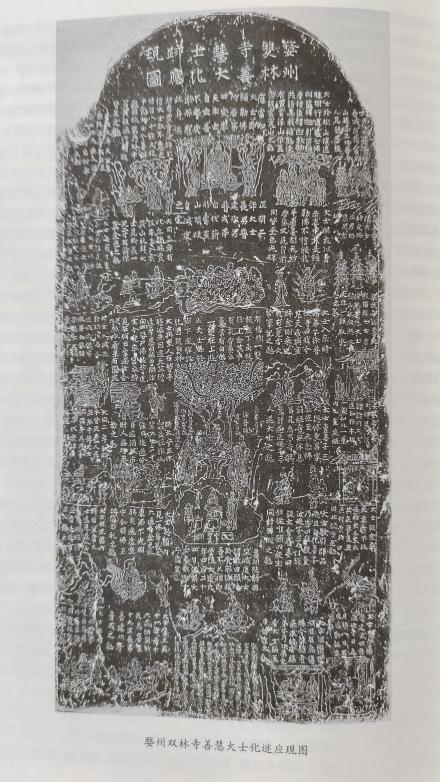

《婺州双林寺善慧大士化迹应现图》

《婺州双林寺善慧大士化迹应现图》

《婺州双林寺善慧大士化迹应现图》镌刻在会仙山白龙洞口崖壁上,高190厘米、宽87厘米、楷书。

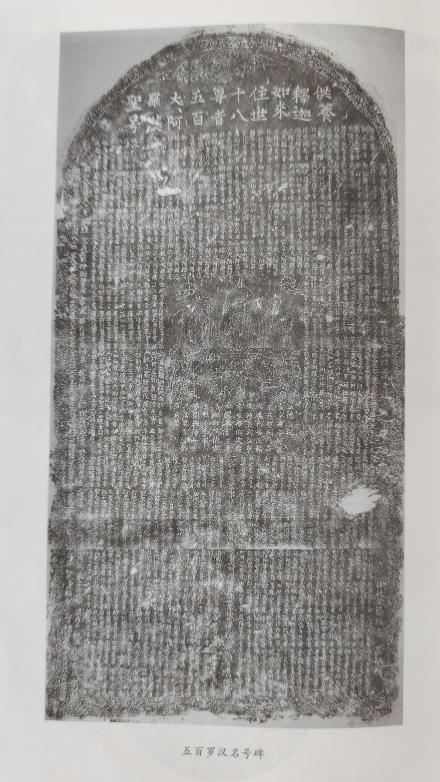

《供养释迦如来住世十八尊者五百大阿罗汉圣号》

《供养释迦如来住世十八尊者五百大阿罗汉圣号》

《供养释迦如来住世十八尊者五百大阿罗汉圣号》

《供养释迦如来住世十八尊者五百大阿罗汉圣号》镌刻在白龙洞中摩崖上,高200厘米,宽104厘米,楷书。是中国现存的历史上记载五百大阿罗汉名号的最早文献,是中国保存最早的五百罗汉名号碑,可补国史研究的文献不足。

《徐嘉宾述职记》

徐嘉宾是清直隶顺天府贡生,仕宦廉干有为,清雍正五年(1727年)由梧州知府调任庆远知府,知庆郡五年,清廉勤政。清雍正十年(1732年),徐嘉宾任满擢升,他把治庆之业绩写成《徐嘉宾述职记》,惟“冀后之君子加意边荒,非敢自炫”。雍正十一年(1733年),宜山县人将《徐嘉宾述职记》刊刻在会仙山山巅之东崖壁上,昭鉴后世。

《石达开等白龙洞唱和诗》

《石达开等白龙洞唱和诗》

《石达开等白龙洞唱和诗》

地理位置

会仙山摩崖石刻位于广西壮族自治区河池市宜州市会仙山景区。

宜州会仙山景区

交通信息

自驾:自广西壮族自治区河池市宜州市人民政府开车前往会仙山摩崖石刻,路程约6.5千米,用时约13分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。