-

大都城 编辑

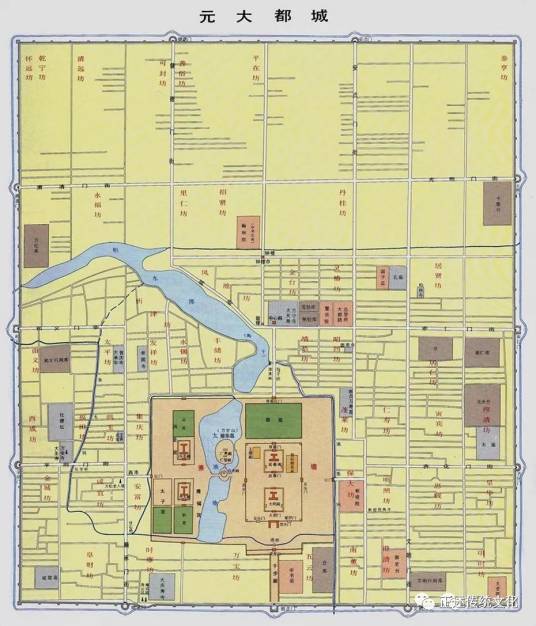

大都城,中国元代都城,元世祖忽必烈在位期间建成,大都城是唐代以来中国规模最大的一座新建城市,有统一的规划和周密的建设计划,反映了当时的科学技术成就,在中国城市建设史上占有重要地位,以规模巨大、建筑宏伟而著名于世。

中文名:大都城

外文名:大都

地理位置:北京

面积:约 49 km²

下辖地区:大都城垣南北约7400米,东西约6635米

著名景点:通惠河

建成时间:中国元代

元世祖忽必烈即位之初,采取两都制度。以开平(今内蒙正蓝旗境内)为主要都城,名上都,以燕京(原金中都)为陪都,名中都。至元元年(1264),元世祖决定在原金中都东北郊以琼华岛金代大宁宫(后改称万宁宫)一带为中心建设一座新城。组成修建机构,征集工匠,命刘秉忠主持规划,先后参与规划和营建的还有阿拉伯人亦黑迭儿丁(又译也黑迭儿)等。至元四年兴建城垣,至元八年改国号为元,至元九年改称中都为大都,作为主要都城,原上都改为陪都。至元二十一年新城内已建成宫府、衙署、市肆、税收机构和大都路总管府等;次年颁布了旧城(原金中都)居民迁居新城的法令,展开城内民居街坊的建造活动。到至元二十九年,大都已成为繁华的大城市。

宗教建筑用地较多,但很分散。由于元朝统治者的重视,各种宗教并存发展,城内建造了许多大型庙宇,如大圣寿万安寺(今白塔寺)、护国寺、东岳庙等。大都城市布局严谨,井然有序;有明确的中轴线,以宫城(大内)为中心,南起丽正门,经皇城前广场,过灵星门,进入皇城、宫城,直抵皇城以北位于都城几何中心的中心阁。由此向北,轴线略为西移,通过鼓楼,直达钟楼。这条轴线成为明清北京城的中轴线的基础。道路系统和街坊划分 元大都的干道系统基本上是方格网式,整齐方正。南北向道路贯穿全城,东西向干道则受到居中的皇城和海子阻隔,因而形成若干丁字街。中轴线上的大街最宽为28米,其他干道宽25米。皇城同各城门口和干道之间联系方便。全城被干道划分成方形的街坊,街坊再被平行的小巷划分为住宅用地。坊内小巷称胡同,多为东西向。胡同之间相隔约70米,胡同宽5~7米。胡同内院落式住宅并联建造;每一住宅院落的宅基地,按至元二十二年的规定为8亩(1亩约为666.6米2)。这种东西向胡同的布局方式,适合于北方住宅对日照、通风和交通的需要。元初大都城全城划分成50个坊。坊无坊墙、坊门,不同于唐代封闭式的里坊制。

元代水利专家郭守敬为大都城规划了水系工程。主要是疏通东西向的运河(通惠河),另规划一条新渠,把北部山区水源以及西山泉水引入城内,使大都城有充足的用水,并同通惠河接通。主要水系有两条:一条由高梁河引水经海子、通惠河通往城东通州,使漕运可以直达大都城内;一条由金水河引水入太液池,再流往通惠河,保证了宫苑的用水。城市的排水,是在干道两侧用石条砌筑宽约1米的明渠,将废水通过城墙下预先构筑的涵洞排出城外。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。