-

新思潮 编辑

1927年的大革命,封建势力已“受了最后打击”,“变成残余势力之残余”。新文化、新思潮方兴未艾。而《新思潮》杂志(因而得名“新思潮派”)在1930年4月出版的“中国经济研究专号”上登载了一组文章,着重从帝国主义和中国经济的关系、民族资本在中国经济中的地位、农村土地关系等方面,分析了中国经济的性质,认为封建的半封建的经济在中国社会经济中占支配的地位,中国是半封建半殖民地社会。《新思潮》为主要阵地的马克思主义学者,有力地批判了否认近代中国是半殖民地半封建社会的各种错误认识。

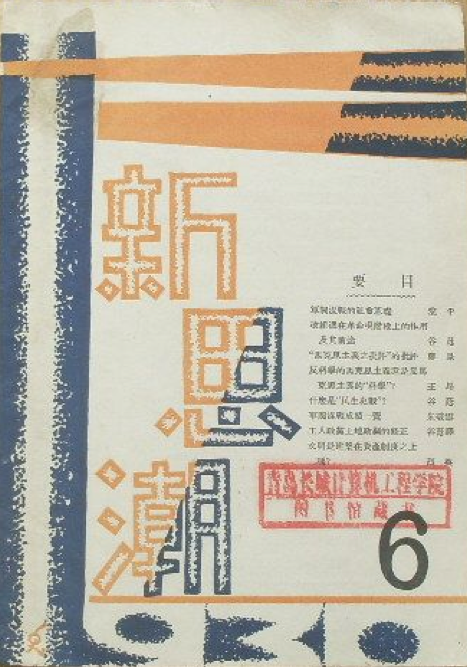

中文名:《新思潮》

语种:中文

类别:杂志

创刊时间:1929年11月5日

主编:王学文

新思潮

新思潮

《新思潮》撰写

《新思潮》撰写

20世纪20年代末至30年代初,中国思想理论界围绕着中国社会性质问题和中国社会史问题展开了一场论争。

中国社会性质问题的论战是在1927年大革命失败后开始的。当时,中国革命转入低潮。各种政治势力都在重新思考、探索中国的出路问题。中国要不要继续革命?要继续革命,进行什么性质的革命?这些问题都归结到对中国社会性质问题的认识。1927年前后,斯大林曾对中国社会和中国革命问题有过许多正确或基本正确的论断,指出中国是“受国际帝国主义牵制的半殖民地”,军阀、官僚的封建残余“是中国国内的压迫的主要形式”。“中国的资产阶级民主革命是反封建残余的斗争和反帝国主义的斗争的结合”。托洛茨基、拉狄克等则断言资本主义关系在中国已“无条件的占优势和占直接的统治地位”,中国“已发展到资本主义国家了”。因此,认为中国资产阶级民主革命已经过去,再次爆发的革命必然是“社会主义性质”的革命。共产国际和苏联共产党内关于中国问题的争论,直接影响到中国。托陈取消派公开宣传托洛茨基的错误观点,反对中共六大的路线。

1930年春,李立三在《布尔什维克》上发表《中国革命的根本问题》一文,批驳了托派的观点,论述了中国半殖民地半封建社会的特点,阐明中国共产党的主张。4月,由中共中央宣传部文化工作委员会通过创造社主办的《新思潮》杂志出刊“中国经济研究专号”,发表潘东周的《中国经济的性质》、王学文的《中国资本主义在中国经济中的地位其发展及其前途》等文章,批判托派和“新生命派”的观点。他们以《新思潮》为主要阵地,被称之为“新思潮派”,成为中国社会性质问题论战中马克思主义阵营的代表。论战的另一方则是以托派严灵峰、任曙为代表的反马克思主义流派。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。