-

校雠学 编辑

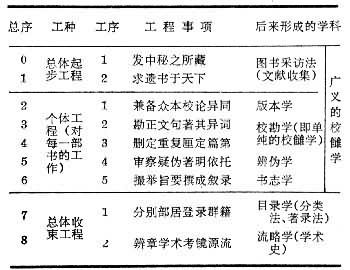

校雠学是研究中国古代整理文献的方法的学科。中国西汉成帝时,以封建国家的力量进行了第一次大规模校理图书文献遗存的事业。刘向等人在工作实践中建立的一整套行之有效的程序,为后世所沿用。“校雠”一词的本义只是指“校正文字”、“订定篇次”两项工序,它在探讨过程中形成的学科也称为“校雠学”,自北宋以后多改称为“校勘”及“校勘学”,现将其称为单纯的校雠学,而将包含各项程序的工作及知识称为广义的校雠学。

中文名:校雠学

研究对象:中国古代整理文献的方法

发展:从北宋起

分类:单纯校雠学、广义校雠学

校雠学

校雠学

单纯校雠学

历史与方法

书籍流传广泛与时间长久后,必然版本众多,差异错误亦随之产生。特别在雕版印刷盛行以前,图书流布多依赖于手工抄写,几乎是一本不同于一本。所以校勘的工作,与书籍之流行相伴而生,历史悠久。《诗·商颂谱》说∶“大夫正考父者,校商之名颂十二篇于周太师。”孔颖达说:“考父恐其舛误,故就太师校之。”足以说明此句中的“校”是指校正文字的错误。正考父是孔子的七世祖。孔子晚年删定《诗》、《书》、《礼》、《乐》、述《易》,作《春秋》,是以个人的力量首次进行的文献整理工作,其中当然也包括了订正文字、厘定篇章的校勘学的工序。孔子的学生子夏(卜商)擅长文学,他继承师学,善于校勘。《吕氏春秋·慎行论·察传》说:“子夏之晋,过卫。有读史记者曰:‘晋师三豕涉河。’子夏曰:‘非也,是己亥也。夫己之与三相近,豕与亥相似。’至晋问之,则曰晋师己亥涉河也。”子夏不但正确地校正了错字,还指出了造成错误的原因,就是“形近之误”(在篆文中“己”与“三”,“豕”与“亥”字形十分近似),提示了校误的一种方法。

刘向校雠古籍,是大规模的国家文化工程,工序繁复,但前表中所列“勘正文句著其异词”、“删定重复厘定篇第”两项(即个体工程的第二、三两项)仍是整体工程中最为根本的工作。不把每一部书校成定本,则前道工作就没有意义,后道的工作也无从开展。刘向所写书录中提到错字的情况有:“中书以天为芳,又为备,先为牛,章为长”(《晏子》);“以谷为进,以贤为行”(《列子》);“本字多脱误为半字,以赵为肖,以齐为立”(《战国策》);《别录》中也提到:“古文《尚书》或误以见为典,以陶为阴”(《太平御览》卷618引)。这些例子指出了三种致误的原因:声近之误,如章误为长;形近之误,如陶误为阴;脱缺半字,如齐误为肖。

晋葛洪《抱朴子·遐览篇》说:“书三写,鲁为鱼,虚为虎(《意林》引作“帝为虎”),七与士,但以倨勾长短之间为异耳。”指出了书经多次传写,多有错误。鲁为鱼属脱缺半字例,虚为虎乃形近之误,帝为虎由于虎字隶书作?,也属形误。

宋代雕版印刷盛行以后,作为封建时代教育经典的《九经》,刊本众多,以建安余氏、兴国于氏二本称为善本。南宋刻书家廖莹中认为“余氏不免误舛,于氏未为的当”,乃以家塾所藏二十三本,聘请各经名士百余人,反复参订,重加剞劂,成为世?堂本。廖氏在校刊过程中,总结了校勘时所遇的种种问题,诸如书本(版本)、字画、注文、音释、句读、脱简、考异等,撰成《总例》一卷,附刊于《九经》。不久原版散落,相台岳氏搜集印本,重刻于荆溪家塾,此即“相台”本,岳氏附言:“字画、注文、释音、句读,悉循其旧,且与明经老儒,分卷校勘,而又证以许慎《说文》、毛晃《韵略》,视廖本加详。旧有《总例》,存以为证。”明张萱误以相台岳氏为岳珂,而廖莹中的《九经总例》的单刻本易名为《刊正九经三传沿革例》,遂将《九经总例》冠以岳珂撰之名。廖氏此书,实为归纳校勘学亦即单纯的校雠学方法的重要著作。

清代汉学家(朴学家)重视考核古籍,校勘事业益趋繁盛,工作缜密精细。王念孙(1744~1832)在其《读〈淮南〉杂志叙》中归纳校勘中所遇62种致误之由(在《王石曜先生遗文》卷三),对校勘学作出了重要贡献。

近代学者陈垣校《元典章》,得谬误1.2万余条,写成校记,又举其十分之一为例,成《元典章校补释例》六卷,后又易名《校勘学释例》刊行。《释例》卷六首篇《校法四例》,总结了4种校勘方法,最为精到,为校勘工作者奉为圭臬。

中国封建时代,凡文字上不得直书当代及本朝君主或所尊者之名,必须用改字或其他方法(例如缺笔)以避之,称为“避讳”。由此亦使书文失其真,如汉石经残碑《尚书》、《论语》中邦字多改为国,是避汉高祖刘邦讳;《汉书》称庄子为严子,是避汉明帝讳;唐人称《四民月令》为《四人月令》,是避唐太宗讳。校书者必须熟悉历代讳字及其避讳方法,始能校正。陈垣著《史讳举例》(1933)8卷示例,也是有关校勘方法的重要著作。

广义校雠学

宋代学者郑樵在他的巨著《通志》的《二十略》中写有一篇《校雠略》(见《通志·校雠略》),第一次高度评价了刘向大规模整理古典文献工作的方向与成就,也严厉批评了后世奉行刘氏之法而欠严格措施所犯的种种疏失错误(特别是对北宋《崇文总目》的指责),成为总结刘学,发展刘学,指导古籍整理工作的第一部专著。因为这部专著以《校雠略》为名,由此确立了古籍整理工作全过程为“校雠学”这一学术名词。后来清代章学诚著《校雠通义》,近人孙德谦(1873~1935)著《刘向校雠学发微》(1923),都是遵其旨而从其名。而且郑樵所关心和讨论的主要是部次条别、疏通伦类、考其得失之故等,而对“鱼鲁、豕亥”等校勘问题则略而不论,所以这也使得刘向的“勘正文句著其异词”、“删定重复厘定篇第”两道工序(即个体工程的第二、三两项)成为单纯的或狭义的校雠学亦即校勘学而自立门户了。

郑樵肯定了刘向的功绩,也指出他的某些缺失,说他重文轻图,“尽采语言,不存图谱”,是因他乃“章句之儒,胸中元无伦类”之故。《校雠略》对求书之道(刘向“求遗书于天下”)论之尤切,提出8种方法,广开求书途径,欲使“册府之藏,不患无书”;还提出对亡失之书可以搜集逸文的观点(在《书有名亡实不亡论》一节中),这一理论后来在实践中发展成“辑佚学”(见中国古籍辑佚)。这是对于刘向整理古籍工序的发展与充实,使其工序从“审察疑伪著明依托”(个体工程第四项)以下改成下列流程:清乾隆时修《四库全书》,除了遵行刘向的工序外,还从《永乐大典》中辑出大量的逸书收入,就是受到郑樵思想的影响。

校雠学

刘向、刘歆父子校理古籍的工作,最后落实到编著《别录》、《七略》,从而开创了中国古典目录学(即总体收束工程第一项)的先河。刘向在分类、著录工作以后,还对每个门类也就是各个学科溯析其源流,究详其得失,使其先后本末瞭若指掌,学术自明,并著《辑略》,以冠六略,建立了“流略学”(即总体收束工程第二项),实质上是今日所称“学术史”,成为有中国古典目录学的一个重要特色,也成为中国学术史研究的基础。这是广义的校雠学最显著的成就。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。