-

小暑 编辑

小暑,是二十四节气之第十一个节气,干支历午月的结束以及未月的起始,夏天的第五个节气,表示季夏时节的正式开始。斗指辛,太阳到达黄经105度,于每年公历7月6-8日交节。暑,是炎热的意思,小暑为小热,还不十分热。小暑虽不是一年中最炎热的时节,但紧接着就是一年中最热的节气大暑,民间有“小暑大暑,上蒸下煮”之说。

中国多地自小暑起进入雷暴最多的时节,常伴随着大风、暴雨,有时还有冰雹。南方大部分地区东旱西涝,应及早分别采取抗旱、防洪措施,尽量减轻危害。小暑开始进入伏天,所谓“热在三伏”,三伏天通常出现在小暑与处暑之间,是一年中气温最高且又潮湿、闷热的时段。季风气候是中国气候的主要特点,夏季受来自海洋暖湿气流的影响,中国多地高温潮湿多雨。小暑这个时节虽然阳光猛烈、高温潮湿多雨,但对于农作物来讲,雨热同期有利于成长。 这一时期是水稻、棉花等农作物成长的黄金时期,农民开始浇水、施肥、虫,田间劳作忙碌。除了水稻外,绿豆也在此时种植,民谚有“大暑前小暑后,庄家老头种绿豆”的说法。

在过去中国南方地区民间有小暑“食新”习俗,即在小暑过后尝新米,农民将新割的稻谷碾成米后,做好饭供祀五谷大神和祖先,然后人人吃尝新酒等。 在北方地区有头伏吃饺子的传统,伏日人们食欲不振,往往比常日消瘦,俗谓之苦夏,而饺子在传统习俗里正是开胃解馋的食物,且饺子的外形像元宝,有“元宝藏福”的意思,吃饺子象征着福气满满。

中文名:小暑

外文名:Slight Heat

涵义:表示季夏时节的正式开始。

公历时间:公历7月6日-7月8日交节

黄道位置:太阳到达黄经105°

气候特点:气温升高,进入雷暴期

物候现象:温风至;蟋蟀居宇;鹰始鸷

农事活动:采取抗旱、防洪措施

传统习俗:食新(南方)、吃饺子(北方)

起居养生:解热防暑,补充体力。

小暑

小暑

小暑即为“小热”,意思是此时虽然已经能够感受到天气的炎热,但是并未达到一年内最热,小暑只是炎炎夏日的开始。俗话说:“热在三伏”。三伏天,出现在小暑与处暑之间,是一年中气温最高且又潮湿、闷热的时段。季风气候是中国气候的主要特点,季风气候是大陆性气候与海洋性气候的混合型,夏季受来自海洋的暖湿气流的影响,高温潮湿多雨。季风气候的高温与多雨时期基本一致,雨热同期,有利于农作物成长。小暑时节,天气炎热、雷暴频繁,是万物狂长的时节。

小暑

小暑

小暑之后开始进入伏天,由于三伏天吹东南风,而东南方是太平洋和印度洋,空气潮湿,海风的潮湿,于是“入伏”后空气湿度增大,中国南方地区的气候特点为”高温、高湿”,而北方地区则“高温、干燥”。小暑为小热,还不十分热,到大暑则是一年中最热的时候。小暑节气后,大地少有凉风,吹的风会带着热浪。

小暑时节,中国北方地区尚未进入雨季。中国是典型的季风气候,降雨落区主要受西北太平洋副热带高压等大气环流系统的控制,6月中旬到7月上中旬,中国东部主雨带一般由华南、江南一带北抬至长江中下游或江淮地区;进入7月下旬,伴随副高等环流系统的季节性北抬,西南季风也会向北推进,副高外围的西南风将来自热带、副热带的暖湿气流输送到北方地区,其与中纬度的冷空气在华北、东北一带交汇,华北、东北才开始进入雨季。每年的7月下旬至8月上旬,又称“七下八上”,才是中国华北、东北等北方地区的雨季。

气候特点

南方雷暴、华南高温伏旱

小暑前后,中国南方大部分地区各地进入雷暴最多的季节。雷暴是一种剧烈的天气现象,常与大风、暴雨相伴出现,有时还有冰雹,容易造成灾害。华南东部,小暑以后因常受副热带高压控制,多连晴高温天气,开始进入伏旱期。中国南方大部分地区都是东旱西涝的气候特点,应及早分别采取抗旱、防洪措施,尽量减轻危害。

淮河、秦岭一线降水增加

小暑开始,江淮流域梅雨先后结束,东部淮河、秦岭一线以北的广大地区开始了来自太平洋的东南季风雨季,降水增加,雨量集中;华南、西南、青藏高原也处于来自印度洋和中国南海的西南季风雨季中。

长江中下游雷雨频发

长江中下游地区则一般为副热带高压控制下的高温少雨天气。也有的年份,小暑前后北方冷空气势力仍较强,在长江中下游地区与南方暖空气势均力敌,出现锋面雷雨。小暑时节的雷雨常是“倒黄梅”的天气信息,预兆雨带还会在长江中下游维持一段时间。

小暑三候

小暑三候

小暑时节大地上便不再有一丝凉风,而是所有的风中都带着热浪;《诗经•七月》中描述蟋蟀的字句有“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”文中所说的八月即是夏历的六月,即小暑节气的时候,由于炎热,蟋蟀离开了田野,到庭院的墙角下以避暑热;在这一节气中,老鹰因地面气温太高而在清凉的高空中活动。

蓄水防旱

小暑时节,华南西部进入暴雨最多季节,常年7、8两月的暴雨日数可占全年的75%以上,一般为3天左右。但在华南东部,小暑以后因常受副热带高压控制,多连晴高温天气,开始进入伏旱期。中国南方大部分地区这一东旱西涝的气候特点,与农业丰歉关系很大,必须及早分别采取抗旱、防洪措施,尽量减轻危害。 华南、西南、青藏高原处于来自印度洋和中国南海的西南季风雨季中;而长江中下游地区则一般为副热带高压控制下的高温少雨天气,常常出现的伏旱对农业生产影响很大,及早蓄水防旱在此时显得十分重要。

农作物管理

综述

小暑前后,除东北与西北地区收割冬、春小麦等作物外,农业生产上主要是忙着田间管理。 小暑节气期间早稻、春玉米处于灌浆乳熟期,是籽粒形成的关键时期。农事活动以防止早衰、促进灌浆、提高千粒重为目标,生产上需注意预防高温逼熟和干旱灾害,遇35℃以上高温或干旱时可采取灌溉措施改善田间小气候,或喷施叶面肥提高作物抗逆能力。

中稻、夏玉米处于营养生长向生殖生长转换期,期间需水量大。中稻田过早断水不利于有效分蘖形成和幼穗分化,夏玉米可能出现卡脖旱而导致严重减产。棉花处于花铃期,晚稻处于秧田期,需注意保持沟渠通畅,防止渍涝。此外,小暑期间天气条件好,是开展病虫防治等田间作业的有利时机。

稻子

水稻传统的管理作业方法是耘稻(即用双手在水稻株距和行距的空间耙泥松土,去除杂草,促进水稻长新根。耘稻时根据田杂草数量,分为弯腰耘和跪耘二种方法)、耥稻(即对杂草丛生的稻田用专门制作的长把耥在水稻的株距间来回耙土除草,便于耘稻时减轻劳动强度和提高质量)、拔草,在施好长粗肥后分次“搁田”,控制无效分蘖等。

早稻

早稻

病虫害

小盛夏高温是蚜虫、红蜘蛛等多种害虫盛发的季节,适时防治病虫是田间管理上的又一重要环节。

除此之外,还应注意水稻纵卷叶螟、螟虫等病虫防治。大螟一年繁殖3~4代,本地越冬,二化螟繁殖2-3代。防治方法:40%稻康乳油60毫升,或40%毒死蜱100~150毫升,或17%世纪乐乳油100毫升,或5%锐净特悬浮液40~50毫升。

禽畜

“畜、禽排汗功能差、防暑降温记心上”,根据畜、禽的生理特点,准备好防暑降温的设备,以防急用。

果树

葡萄转入果实成熟期(果实转熟至完全成熟),加强水分管理,防治干旱缺水,加强葡萄炭疽病、白腐病防治。

水产

主要渔事转入饲养管理阶段,重点放在调节水质上,加强以投饲为中心的饲养管理工作。水温高,天气变化快,应注意水质的变化。做好青虾的自然繁殖和虾苗的培育及放养工作。

食用菌

做好秋季双孢蘑菇培养料筹备,稻草新鲜无霉变,场地准备清理杂草和沟渠,同时用50倍的甲醛进行消毒。

综述

民间小暑有“食新”、“吃饺子”、“吃炒面”等习俗。此外,在农历的六月初六这天,民间有晒书画、衣物的习俗。据说此日晾晒后,可以避免被虫蛀,所以有“六月六,晒红绿”的说法。

“食新”习俗

“食新”习俗

“食新”习俗

吃饺子

吃饺子

吃饺子

吃伏羊

伏天大部分是在小暑期间开始的。伏羊节是中国传统美食节日,于每年传统初伏之日开始,至末伏结束,持续一个月。自古以来,徐州地区民间就有“伏羊一碗汤,不用神医开药方”的说法。“伏羊”,即入伏以后的羊肉。《汉书·杨恽传》记载:“田家作苦,岁时伏腊,烹羊魚羔,斗酒自劳。”在伏天吃羊肉对身体是以热制热,排汗排毒,将冬春之毒、湿气驱除。

封斋

湘西苗族的封斋日在每年小暑前的辰日到小暑后的巳日,这段时期禁食鸡、鸭、鱼、鳖、蟹等食物,误食会招灾祸,但可吃猪、牛、羊。

吃伏面

俗话说“热在三伏”,小暑过后就进入伏天。入伏之时,是中国小麦生产区麦收不足一个月的时候,家家麦满仓,伏天人们精神委顿,食欲不佳,就可以吃一顿新白面做的面条。

小暑舐牛

在山东临沂地区,每到小暑,人们有给牛改善饮食的习俗。伏日煮麦仁汤给牛喝,牛喝了身子壮,能干活,不流汗,民谣有:“麦仁汤,舐牛饭,舐牛喝了不淌汗,熬到六月再一遍。”

晒龙袍

传说龙王三太子为了保护禾田,把龙袍脱下化为麻布护田。为了纪念龙王三太子,每逢六月六日,人们便把自家的衣物、棉被、鞋袜等拿出来晒,称为“晒龙袍”。在寺庙,僧人们除晒衣被外,还会把经书拿出来翻晒,以防霉变,因此佛界把这一天命名为“翻经节”。小暑期间天气炎热,日照充足,晒衣物,能有效杀灭螨虫、蛀虫等害虫,并且能防霉变。

农谚

小暑不栽薯,栽薯白受苦。小暑种芝麻,当头一枝花。小暑交大暑,热得无处躲。小暑热,果定结;小暑不热,五谷不结。小暑南风,大暑旱。小暑不见日头,大暑晒开石头。雨打小暑头,四十五天不用牛。小暑一声雷,要做七十二个野黄梅。小暑雷,黄梅回;倒黄梅,十八天。小暑热过头,秋天冷得早。小暑小禾黄。小暑过,一日热三分。

诗词

古诗文 | 作者及朝代 | 原文 |

|---|---|---|

《小暑戒节南巡》 | 南北朝·庾信 | 百川乃宗巨海。众星是仰北辰。 九州攸同禹迹。四海合德尧臣。 朝阳栖于鸣凤。灵畤牧于般麟。 云玉叶而五色。月金波而两轮。 凉风迎时北狩。小暑戒节南巡。 山无藏于紫玉。地不爱于黄银。 虽南征而北怨。实西畧而东宾。 既永清于四海。终有庆于一人。 |

《端午三殿侍宴应制探得鱼字》 | 唐·张说 | 小暑夏弦应,徽音商管初。 愿赍长命缕,来续大恩馀。 三殿褰珠箔,群官上玉除。 助阳尝麦彘,顺节进龟鱼。 甘露垂天酒,芝花捧御书。 合丹同蝘蜓,灰骨共蟾蜍。 今日伤蛇意,衔珠遂阙如。 |

《赠别王侍御赴上都》 | 唐·韩翃 | 翩翩马上郎,执简佩银章。 西向洛阳归鄠杜,回头结念莲花府。 朝辞芳草万岁街,暮宿春山一泉坞。 青青树色傍行衣,乳燕流莺相间飞。 远过三峰临八水,幽寻佳赏偏如此。 残花片片细柳风,落日疏钟小槐雨。 相思掩泣复何如,公子门前人渐疏。 幸有心期当小暑,葛衣纱帽望回车。 |

《夏日南亭怀辛大》 | 唐·孟浩然 | 山光忽西落,池月渐东上。 散发乘夕凉,开轩卧闲敞。 荷风送香气,竹露滴清响。 欲取鸣琴弹,恨无知音赏。 感此怀故人,中宵劳梦想。 |

《咏廿四气诗·小暑六月节》 | 唐·元稹 | 倏忽温风至,因循小暑来。 竹喧先觉雨,山暗已闻雷。 户牖深青霭,阶庭长绿苔。 鹰鹯新习学,蟋蟀莫相催。 |

综述

小暑时节炎热,人体消耗大,所谓“无病三分虚”,会有精神疲惫、口苦苔腻、胸腹胀闷等征象,所以此时强调解热防暑,补充体力。

食疗养生

综述

小暑是人体阳气最旺盛的时候,养生要遵守“春夏养阳”的原则,戒除不良生活习惯损伤阳气。饭后吃冷饮伤脾胃,饭后人体血液大多集中于胃等消化器官,胃肠活动相对活跃,此时吃冷饮,胃壁黏膜血管收缩,胃的活动减弱,消化液分泌量减少,食物消化就会受到影响,形成饱胀状态,引发腹泻等消化不良症状。暑天饮食要注意不可过量食用苦瓜等凉性食物,还需辅以葱姜蒜、香菜、韭菜等辛温之物,用荷叶、茯苓、扁豆、薏米、猪苓、泽泻、木棉花等材料煲成的汤粥非常适合此时节食用。

绿豆芽

绿豆芽可以清热解毒、利尿除湿。同时,绿豆芽热量低,水分和纤维素含量较高,可促进肠蠕动,具有通便的作用,可以用来夏季减肥,也是便秘患者的健康蔬菜,对食道癌、胃癌、直肠癌患者也有良好的食疗价值。

黄鳝

黄鳝生于水岸泥窟之中,以小暑前后一个月的夏鳝鱼最为滋补。俗话说,“小暑黄鳝赛人参”与中国传统营养“春夏养阳”的养生思想是一致的,蕴含“冬病夏治”之意。传统营养理论认为夏季是慢性支气管炎、支气管哮喘、风湿性关节炎等疾病的缓解期。黄鳝性温味甘,具有补中益气、补肝脾、除风湿,强筋骨等作用此时若内服具有温补作用的黄鳝,可以达到调节脏腑、改善不良体质的目的,到冬季就能最大限度地减少或避免上述疾病的发生。因此,在小暑时节吃黄鳝进补可达到事半功倍的效果。

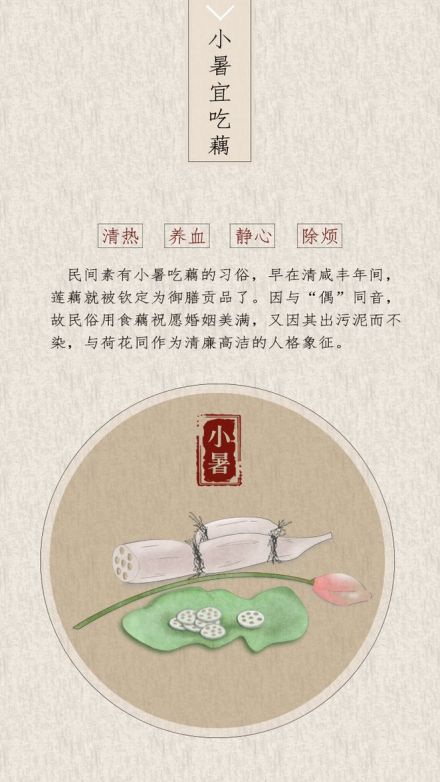

莲藕

小暑

小暑

晚睡早起

小暑后晚睡早起,起居要定时。夏季的特点是日照时间长,天亮得早,黑得晚。因此,人们的起居和作息时间应随之做出调整,以迟睡早起为宜,应遵循:晚上10时至11时就寝,早上5时半至6时半起床;午饭后半小时进行短时午睡。午睡对改善脑部血供系统的功能、增强体力、消除疲劳、提高午后的工作效率具有良好的作用,同时午睡还具有增强机体防疫功能的作用。此外,午睡还可减少脑血管意外事件的发病机会。注意,午睡醒后慢慢站起,再喝一杯水,以补充血容量,稀释血液黏稠度,不要立刻从事复杂和危险的工作。此外,三餐及锻炼、用脑、休闲的时间都应该明确。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。