-

助词 编辑

助词,是词类的一种,一小部分助词是源于实词的词义虚化,大部分助词都是源于实词的假借,是汉语特有的一类虚词,可以分为语气助词、结构助词、动态助词,其共同的特点是只有语法意义,没有词汇意义,有粘附性而不能单独使用,只能附着在其他词、词组,或是句子上,作为辅助之用。

上古汉语里,只有语气助词和结构助词这两个区块,动态助词系统是中古汉语以后才逐步建立起来的。语气助词是指处于句首、句中或句末,具有调整句子语气或表明说话态度、感情的虚词(如「夫」「聿」「也」「矣」「乎」)。结构助词是可以标明结构关系或可改变结构性质的虚词(如「之」「者」「所」「地」「底」「个」「得」「的」)。动态助词是表示动词完成、持续、进行、经历的助词(如「了」「着」「过」)。

中文名:助词

拼音:zhù cí

分类:语气助词、结构助词、动态助词

注音:ㄓㄨˋ ㄘㄧˊ

讨论汉语助词的产生时,应考虑到以下三个问题:

词义虚化

第一,从词义上说,除去一小部分助词是源于实词的词义虚化外,其余大部分助词也都是源于实词的假借。一小部分助词来源于实词的词义虚化,这指的是动态助词「了」「着」「过」的语法化过程。

「完成体」

表示动词完成体的最标准的语法标志,就是在动词后面加上动态助词「了」字。动词的完成体是表示动作进行的状态已经完成或结束。动态助词「了」的词义演变起点是表终了义的动词「了」字。

上古汉语前期和中期的文献里,均无发现这种「了」字。至东汉《说文解字》,收有「了」字,但这个「了」是「了戾」的「了」,与终了义无关。《说文》云:「了,尥也。」段注云:「尥,行胫相交也。牛行,脚相交为尥。凡二物、二股或一股结纠紾缚,不直伸者曰了戾。」「了戾」就是纠结、缠绕的意思,是个状态形容词。

后三国魏张揖撰《广雅》,收有「尥」字。《广雅·释诂》云:「了、阕、已,讫也。」王念孙说:「阕者,《文选·七命》注引《仓颉篇》云:『阕,讫也。』《燕礼》云:『主人答拜而乐阕。』」「乐阕」,就是奏乐终止,因此「了」「阕」「已」均有「讫」义。「了」的终了义,始见文献是西汉宣帝时王褒写的《僮约》:「晨起早扫,食了洗涤。」

但是,总的来看,表终了义的「了」,虽然始见于上古汉语后期,可使用频率却很低。甚至可以说,整个中古汉语前期和中期都很少使用,直到中古汉语后期,即唐五代时才逐渐多起来。(或许是因为史料不如中古汉语后期多,尚未大量进入书面语言。)

如:

①亮数出军,仪常规画分部,筹度粮谷,不稽思虑,斯须便了。(《三国志·蜀书·杨仪传》)

②一手持蟹鳌,一手持酒杯,拍浮酒池中,便足了一生。(《世说新语任诞》)

③斋了吃茶。(唐·释圆仁:《入唐求法巡礼行记》,卷二)

④事了早还,莫令忧虑。(变文《伍子胥变文》)

「了」由一个动词虚化为动态助词,是一个漫长的演变过程。这个语法化过程大体分为三步:

第一步:动词+(终了义)动词「毕」「竟」「讫」「了」等,构成动补结构(动补短语)。

值得注意的是,这种动补结构仍是词和词的结合,而不是动补式合成词,因此从语法功能上看,「毕」「竟」「讫」「了」只是表示前面动词的一种结果,补充说明前面动词所代表的动作行为的终结或完成。如:

①及琼卒归葬,稚乃负粮徒步到江夏赴之,设鸡酒薄祭,哭毕而去。(《后汉书·徐稚传》)

②国主不任其苦,于是到泉所酌水饮之,饮毕便狂。(《宋书·袁粲传》)

③我已饮竟,水莫复来。(《百喻经·杀群牛喻》)

④戴乃画《南都赋》图,范看毕咨嗟,甚以为有益。(《世说新语·巧艺》)

⑤王看竟,既不笑,亦不言好恶。(《世说新语·雅量》)

⑥崇视讫,以铁如意击之,应手而碎。(《世说新语·汰侈》)

⑦我等闻已,皆共修学。(《法华经·化城喻品》,卷三)

⑧言已,忽然不现,还到彼国。(《维摩诘经·菩萨行品》,卷下)

⑨翰省讫,语「今且去,明可便呈。」(《宋书·吉翰传》)

⑩薅讫,决去水,曝根令坚。(《齐民要术·水稻》,卷二)

例①一⑩,「毕」「竟」「已」「讫」等等都是同义词,因此「饮毕」又可说成「饮竟」,「看毕」又可说成「看竞」「视讫」。

南北朝时期,极少用「了」字。偶有用者,「了」亦与「毕」「竟」「已」「讫」无异。请比较:

①铰了,更洗如前。(《齐民要术·养羊》注,卷六)

②铰讫,于河水之中净洗羊,则生白净毛也。(《齐民要术·养羊》,卷六)

「动+毕/竟/已/讫」这一格式,整个中古汉语时期都是这样沿用下去的。直到唐五代,又增加个「却」字。「却」与「毕」「竟」「已」「讫」基本同义,这只是词汇更替问题,不是语法问题。如:

①舞毕,因谢曰:「仆实庸才,得陪清赏,赐垂音乐,惭荷不胜。」(唐·张鷟:《游仙窟》)

②三人议毕,即俟晨去。(《祖堂集》,卷五)

③言竞,身亡。(唐·释圆仁:《入唐求法巡礼行记》,卷三)

④惠问已,即识大意。(唐·法海:《六祖坛经》)

⑤太子闻已,欢喜非常。(变文《八相变》)

⑥老人言讫,走出寺门。(变文《庐山远公话》)

⑦浴讫,端坐长往。(《祖堂集》,卷六)

⑧十娘见诗,并不肯读,即欲烧却。(唐·张鹭:《游仙窟》)

⑨大师曰:「佛殿前一搭草,明晨粥后刬却。」(《祖堂集》,卷四)

值得注意的是,只是到了唐五代,亦即中古汉语后期,语言中「动+了」这一动补格式才逐渐多起来。应强调的是,这时的「了」仍是动词,还不是动态助词。如:

①愿闻先圣教者,各须净心,闻了愿自除迷,于先代悟。(唐·法海:《六祖坛经》)》

②老宿云:「初造此菩萨时,作了便裂,六遍捏作,六遍颓裂。」(唐·释圆仁:《入唐求法巡礼行记》,卷三)

③拖出军门,斩了报来。(变文《韩擒虎话本》)

④军官食了,便即渡江。(变文《伍子胥变文》)

整个中古时期,这种「了」都是十足的动词,因为它们前面仍可接受副词修饰。如.

①祠谒既讫,当南礼大江。(《后汉书·张禹传》)

②昔有一人与他妇通,交通未竟,夫从外来。(《百喻经·摩尼水窦喻》)

③辞违已了,(惠能)便发向南。(唐·法海:《六祖坛经》)

④子胥哭已了,更复前行。(变文《伍子胥变文》)

第二步:动词+宾语+(终了义)动词「毕」「竞」「已」「讫」「了」等,构成动宾补结构。

这一语法格式,主要是从中古汉语中期开始的,此后一直沿用下去,直至唐宋时代。如:

①读策毕,太尉奉上玺绶,即皇帝位,年十三。(《后汉书·孝安帝纪》)

②胡饮酒毕,引佩刀自刺,不死,斩首送京邑。(《宋书·邓豌传》)

③(谢公)看书竟,默然无言。(《世说新语·雅量》)

④尔时,五百阿罗汉于佛前得授记已,欢喜踊跃。(《法华经·五百弟子授记品》,卷四)

⑤小儿面患皴者,夜烧梨令熟,以糠汤洗面讫,以暖梨汁涂之,令不皴。(《齐民要术·种红蓝花、栀子》注,卷五)

⑥余读诗讫,举头门中,忽见十娘半面。(唐·张鷟:《游仙窟》)

⑦神秀上座,题此偈毕,归房卧,并无人见。(唐·法海:《六祖坛经》)

⑧每称名竟,皆唱:「唯愿慈悲,哀愍我等…」(唐·释圆仁:《入唐求法巡礼行记》,卷二)

⑨子胥闻此语已,即知是船人之子。(变文《伍子胥变文》》

⑩第三日早,若水等诣军前谢国相讫,若水曰:「某等昨日尝以国事上冒台严…」(宋·徐梦莘:《三朝北盟会编·靖康大金山西军前和议录》,卷五十五)

到了唐五代,「动+宾+了」这一格式才逐渐多起来,但其中的「了」字,仍然是动词。如:

①大师说法了,韦使君、官寮、僧众、道俗,赞言无尽,昔所未闻。(唐·法海:《六祖坛经》)

②大师说偈已了,遂告门人曰:「汝等好住,今共汝别。」(唐·法海:《六祖坛经》)

③念佛了,打槌随意,大众散去。(唐·释圆仁:《入唐求法巡礼行记》,卷二)

④照仪已破,今未除者,唯是天下寺舍,兼条流、僧伲都未了,卿等知否?(唐·释圆仁:《入唐求法巡礼行记》,卷四)

⑤(子胥)作此语了,遂即南行。(变文《伍子胥变文》)

⑥答语已了,留船即去。(变文《伍子胥变文》)

第三步:「动词+了+宾语」,是「了」演变为动态助词的最终语法格式。

「了」虚化为动态助词,唐五代时已萌芽,北宋时已有所发展,而最终完成当在南宋时代。如:

①各请万寿暂起去,见了师兄便入来。(变文《难陁出家缘起》)

②且依了义教,犹有相亲分。(《祖堂集》,卷四)

③北朝自行遣了萧扈、吴湛,括怎生得知?(宋·李焘:《续资治通鉴长编》,卷二六五)

④学者用了许多功夫,下头须落道了,是人异教。(《河南程氏遗书》,卷二上)

但是这一时期,作为表示动作完成体的动态助词「了」字,还不十分稳定:当用「了」时,也有用「却」的,这说明对「了」的选择,并未最后确定。如:

①我舜子小,失却阿娘,家里无人主领。(变文《舜子变》)

②贪看天上月,忘却室中灯。(《祖堂集》,卷十五)

③僧众才集,和尚关却门便归丈室。(《祖堂集》,卷十九)

④后来萧禧已受却圣旨,更无商量,遂改臣等作回谢。(宋·李焘:《续资治通鉴长编》,卷二六三)

但到了南宋时代,「了」已彻底虚化为动态助词「了」字。「了」作为汉语动词完成体的语法标志,已正式完成。如:

①某尝叹息,以为此数人者,但求文字言语声响之工,用了许多工夫,费了许多精力,甚可惜也。(《朱子语类·总训门人》)

②似哑子吃了黄柏,教我苦在肚皮里。(《张协状元》,第五十三出)

③婆婆忘了你容仪。(《张协状元》,第五十三出)》

至于到了近古汉语中期,动态助词「了」已得到广泛应用。如:

①志若有了志向,心便有个主张,不妄动了。(元·许衡:《鲁斋遗书·大学直解》,卷四)》

②谁知母亲还了香愿,在房店中已自死了。(元·无名氏:《小孙屠》,第十四出)

③伟王看了郭威背上杖疮,便不疑他。(元·无名氏:《新编五代史平话·周史平话上》)

④与达达厮杀,多抢得人马,唐太宗将自骑的马与了他,做光禄大夫。(《皇明诏令·戒论管军官敕》)

⑤我这两个小厮,不想走到这穷子坟上,带了穷气回去。(明·朱有燉:《团圆梦》,第二折)

⑥我今日放鹰,得了一个野鸡。(明·哈铭:《正统临戎录》)

当动态助词「了」产生之后,遇到「动词+了+○」句式,这种「了」既是动态助词,也是句末语气助词,它是兼具两种助词性质的。

①李靖来云:「御笔皇帝见了,与诸郎君商量,亦不多也。」(宋·徐梦莘:《三朝北盟会编·茅斋自叙》,卷十四)

②譬如人有大宝珠失了,不著紧寻,如何会得?(《朱子语类·训门人》)

③头发剪了,终须再长。(《张协状元》,第二十出)

但当遇到「动词+了+宾语+了」句式时,这说明句末语气助词已彻底从动态助词「了」中分化出来,两种「了」的语法性质是不一样的:一个是动态助词,是表示动词完成体的;一个是句末语气助词,是表示全句语气的。如:

①今见看《诗》,不从头看一过,云:「且等我看了一个了,却看那个。」(《朱子语类·总训门人》)

②某之说却高了,移了这位置了。(《朱子语类》,卷十六)

③这店里都闭了门子了,怕有甚么人来?(《老乞大》)

乙、持续体

汉语动词,不论是持续体,还是进行体,都是从动词「着」演变过来的。动词的持续体,表示动词所处的状态正在持续、延长。动态助词「着」的词义演变起点是表示附着义的动词「着」字。「着」,今音zhuó,形本作「著」,为行文方便起见,今一律作「着」。「着」,动词,有触及、附着、依附、放置诸义。如:

①秋七月戊戌,楚子与若敖氏战于皋浒。伯棼射王,汏辀及鼓跗,着于丁宁。(《左传·宣公四年》)

②宅舍附地之体,列宿着天之形。(《论衡·祀义》)

③且口着乎体,口之动与体俱。(《论衡·雷虚》)

④客至,屏当未尽,余两小簏,着背后。(《世说新语·雅量》)

例①,「着」,触及。例②,「着」,附着。例③,「着」,依附。例④,「着」,放置。「着」进一步引申,其穿戴义、执着义也可叫「着」。如:

①太傅时年七八岁,着青布裤。(《世说新语·德行》)

②(山羌)不知着之,应在手者着于脚上,应在腰者返着头上。(《百喻经·山羌偷官库衣喻》)

③武帝着邪道,不识正法。(唐·法海:《六祖坛经》)

但是,应当知道,作为动态助词「着」的词义演变起点应是动词「着」的附着义。动态助词「着」,作为动词持续体的语法标志,其语法化过程有以下三步:

第一步:动作动词+着+处所补语。

「动作动词+着+处所补语」,这是动词「着」虚化为动态助词的起始性结构。在这种结构中,「着」是个实实在在的动词,「着」和前面动词的语法关系属于并列结构。动作动词所表示的具体动作,要借助「着」落实在具体处所上,因此「着」有安置义,「着」后又必须有处所补语。如:

①又舍利佛,十方世界所有诸风,菩萨悉能吸着口中,而身无损,外诸树木,亦不摧折。(《维摩诘经·不思议品》,卷中)

②今进不赦其命,退不彰其罪,闭着囹圄,使自引分,四方观国,或疑此举也。(《三国志·魏书·高柔传》)

③苍头子密等三人因宠卧寐,共缚着床。(《后汉书·彭宠传》)

④蓝田爱念文度,虽长大,犹抱着膝上。(《世说新语·方正》)

⑤候实开,便收之,挂着屋里壁上,令荫干,勿使烟熏。(《齐民要术·种茱萸》,卷四)

⑥而彼仙人寻即取米及胡麻子,口中含嚼,吐着掌中。(《百喻经·小儿争分别毛喻)

例①一⑥,诸句中的「着」,绝不可释为介词「在」。它是个实实在在的动词,表安置义。「着」的这一用法,直到中古汉语后期,仍然如此。如:

⑦从京将来圣教功德帧及僧服等,都四笼子,且寄着译语宅里。(唐·释圆仁:《入唐求法巡礼行记》,卷四)

⑧舜得母钱佯忘,安着迷囊中而去。(变文《舜子变》)

之所以认定这类结构中的「着」仍是动词,并与前面动词构成并列关系,是因为语言中还存在「动作动词+宾语+着+处所补语」这样的结构。如:

①遂就床缚之,将出到界,自解其绶以系督邮颈,缚之着树,鞭杖百余下,欲杀之。(《三国志·蜀书·先主传》裴注)

②行欲至宛市,定伯便担鬼着肩上,急执之。(《搜神记》,卷十六)

③譬如写水着地,正自纵横流漫。(《世说新语·文学》)

④掐心着泥中,亦活。(《齐民要术·种兰香》,卷三)

⑤我今宁可截取其鼻着我妇面上,不亦好乎?(《百喻经·为妇贸鼻喻)

第二步:非动作动词+着+对象宾语。

「非动作动词+着+对象宾语」,这是动词「着」虚化为动态助词的中介性结构。在这类结构中,由于对象宾语的引进,使得「着」与其前面动词的关系变得更加紧密,已由原来的并列结构变成动补式合成词。这样,就促使「着」的词义已相当虚化了。曹广顺认为,这类结构在汉译佛经中已经出现了。如:

①迦弥尼鬼者着小儿乐着女人。(《童子经念诵法》,《大藏经》,卷十九)

②不留心于无明,贪着世间。(《大宝积经》,卷九十三,《大藏经》,卷十一)

曹广顺又说:「『着』字表示这些动作附着在这些对象上,因此就隐含有一种动作持续或获得结果的意思。但从意义和词性上看,这些『着』仍都是动词。」例①②,「乐着」「贪着」,不论是看成动补式合成词,还是看成动补式词组,都可商议,但「乐着」「贪着」,已不可能再是个并列结构,否则「着」的虚化路线是很难设计的。在唐以前,即中古汉语的前期和中期,「非动作动词+着+对象宾语」这类句式是很少见的。这样的语言信息也就预示着动态助词「着」很难在唐以前发生。如:

①诸子幼稚,未有所识,恋着戏处,或当堕落,为火所烧。(《法华经·譬喻品》,卷二)

②冻树者,凝霜封着木条也。(《齐民要术·黍穄》注,卷二)

③而诸比丘不奉佛教,贪求利养,诈现清白,静处而坐,心意流驰,贪着五欲,为色、声、香、味之所惑乱。(《百喻经·奴守门喻》)

第三步:可持续动词+着+(对象宾语)。

「可持续动词+着+(对象宾语)」,这是动词「着」虚化为动态助词的终端性结构。蒋绍愚说:「『着』的历史变化,是和『着』前面的动词性质有关的。」

所谓「动词性质」,这不仅同动词的词义有关,而且也必然同动词的分类有关。就动词的状态而言,「着」前的动词可分为两类:一类是可持续动词,另一类是不可持续动词。前类多由行为动词、心理动词及感知动词等动词充当;后类多由动作动词充当。

当「着」前动词由可持续动词充当时,就要借助「着」,把这种状态施及「着」后的对象宾语上。这种「传导」的结果是必然使「着」的词义、词性也发生变化:由原来的附着义变为持续义,其词性也由实实在在的动词变为一个动态助词。当「着」变成动态助词之后,它和前面动词的语法关系也随之而变:既不是并列关系,也不是补充关系,而是附缀于动词之后的附加关系,虽然它并不是动词的构词成分。

一般认为,汉语动词的持续体从晚唐五代起正式形成之后,就一直沿用下去。如:

①太子年登拾玖,恋着五欲。(变文《八相变》)

②凤池云:「守着合头,则出身无路。」(《祖堂集》,卷六)

③曾点底,须子细看他是乐个甚底,是如何地乐,不只是圣人说这个可乐,便信着他。(《朱子语类·总训门人》)

④不如上国,追寻着丈夫。(《张协状元》,第三十出)

⑤洪义心肠,倒大来乖劣,专等着刘知远。(《刘知远诸宫调》,第二)

⑥所以君子常常要存着这心,以检求其身。(元·许衡:《鲁斋遗书·大学直解》,卷四)

⑦你每回去行着好勾当,休污了父亲的好名。(明·刘仲璟:《遇恩录》)

⑧锺会是魏元帝时人,做司徒,教他提调关中的军马,却要谋反,只怕着邓艾一个人,不曾反里。(《皇明诏令·戒谕管军官敕》)

动词的持续体形成之后,如果「着」后面的宾语是个零位,那么句子的动词就常常由状态动词充当。状态动词说的就是一种状态,是可以持续的。如:

①(黄雀)见他宅舍鲜净,便即穴白占着。(变文《燕子赋》一)

②百理具在,平铺放着。(《河南程氏遗书》,卷二上)

③你我直迷着,那言语煞有意,来者使臣却也敢向前覆事,也不可得。宋·徐梦莘:(《三朝北盟会编·绍兴甲寅通和录》,卷一六二)

④闲时也须思量着。(《朱子语类·总训门人》)

⑤孩儿且放心着。(《张协状元》,第二十七出)

⑥做好的事,着人学着。(元·贯云石:《孝经直解》)

⑦众军每赞叹着。(《皇明诏令·谕武臣恤军敕》)

⑧恁每都在这里歇着。(明·刘仲璟:《遇恩录》)

⑨他都在地上跪着,进马怎么行得?(明·哈铭:《正统临戎录》)

⑩你且住着。(《老乞大》)

丙、进行体

汉语动词的进行体和持续体本来就是一根藤上的两个瓜,两者密不可分。周生亚认为动词的进行体来源于动词的持续体,其产生时间应与持续体相同或稍后,其演化路线也应与持续体相同。

前面说过,就动词的状态而言,「着」前面的动词可以分成两类:一类是可持续动词,另一类就是不可持续动词。这不可持续动词多由动作动词充当。动作动词,一般说来,其动作是不可持续的。不可持续就是说动词所呈现的状态是短暂的。这样一来,动词后面的「着」字,只能表示这种状态是正在进行着,而不可能是持续的。如:

①净能都不忙惧,收氈盖着死女子尸,钉之内四角,血从氈下交流,看人无数。(变文《叶净能诗》)

②后母一女把着阿爷:「煞却前家歌(哥)子,交与甚处出坎(头)?」(变文《舜子变》)

③岩云:「如无灯夜把着枕子。」(《祖堂集》,卷五)

④先生曰:「公常常缩着一只手,是如何?」(《朱子语类·总训门人》)

⑤如战陈厮杀,擂着鼓,只是向前去,有死无二,莫便回头始得。(《朱子语类·总训门人》)

⑥悠悠的品着鹧鸪,雁行般但举手都能舞。(元·关汉卿:《诈妮子调风月》,第四折)

⑦莫想青凉伞儿打,休指望坐骑着鞍马。(《刘知远诸宫调》,第二)

⑧皇甫殿直一只手捽着僧儿狗毛,出这枣槊巷,径奔王二哥茶坊前来(明·洪鞭:《清平山堂话本·简贴和尚》)

⑨我拿着马,你净手去。(《老乞大》)

©我的官人洗手时,递着揩手的手帕时,好歹也说得一句话。(明·哈铭:《正统临戎录》)

由以上引例可知,说汉语动词的进行体也是产生于晚唐五代应是没有问题的,只是到了宋代以后,才更加成熟、更加普遍而已。汉语动词的进行体与持续体有时也是很难分明的。凡是能持续的动词,其状态也往往正在进行,但反过来却不一定。因此,当「状态动词+着+○」句式出现的时候,就可以认定动态助词「着」,既是持续体,也是进行体的语法标志。

丁、经历体

动词的经历体,是表示动作行为曾是一种经历、体验,同时也表明这种经历、体验已成为过去。动词经历体的典型语法标志是在动词后加上动态助词「过」字。「过」,原本也是个动词,本义就是经过,所以《说文》曰:「过,度也。」文献用例如:

①子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者。(《论语·宪问》)

②(姜氏)将行,哭而过市曰:「天乎,仲为不道,杀嫡立庶。」(《左传·文公十八年》)

③当是时也,禹八年于外,三过其门而不入。(《孟子·滕文公上》)

动态助词「过」,其语法化过程也主要有以下三步:

第一步:趋向动词+过+处所宾语。

「趋向动词+过+处所宾语」,「过」是个动词,它和前面动词的语法关系是并列结构。但这种句式在上古汉语是很难找到的,它主要是从中古汉语开始的。如:

①有县农行过舍边,仰视,见龙牵车。(《搜神记》,卷三)

②八月丙寅,京师大风,蝗虫飞过洛阳。(《后汉书·孝安帝纪》)

③王子猷行过吴中。(《世说新语·简傲》)

这种句式,甚至到了中古汉语后期及近古汉语时仍能见到。如:

④使君得对,趋过萧墙,拜舞叫呼万岁。(变文《韩擒虎话本》)

⑤张轸带了本朝银牌,走过南界,须先以见还。(宋·徐梦莘:《三朝北盟会编·燕云奉使录》,卷十五)

⑥半陂泊,根寻到天晚,夜深不敢依门户,跳过墙来见新妇。(《刘知远诸宫调》,第二)

例①②,「行过」「飞过」,就是「行而过」「飞而过」。下分析同。

第二步:非趋向动词+过+○

「非趋向动词+过+○」,这是动词「过」虚化为动态助词的中介性结构。动词「过」的词义虚化,实际上是从它前面动词的“非趋向化”开始的。动词的「非趋向化」,也就是词义的泛化,因此要求「过」的后面也不再续接处所宾语。但是,这种中介性结构,「过」仍当认为是个动词,它和前面动词的关系,应是一种动补关系,「过」表示一种趋向或结果。如:

①远公对曰:「贱奴念得一部十二卷,昨夜总念过。」(变文《庐山远公话》)

②丞相遂令人用番书译过,共传看后大喜。(宋·徐梦莘:《三朝北盟会编·绍兴甲寅通和录》,卷一六二)

③当时史官已被高祖瞒过。(《河南程氏遗书》,卷二上)》

④想经礼,圣人平日已说底都一一理会了,只是变礼未说,也须逐一问过。(《朱子语类·训门人》)

第三步:非趋向动词+过+对象宾语。

「非趋向动词+过+对象宾语」,这是动词「过」虚化为动态助词的终端性结构。这种句子中的「过」,已彻底虚化:它不再表示动作的空间移动或趋向,而只是表示前面的动词所具有的一种状态,而这种状态就是指该动词所体现的曾经有过的一种经历或体验。因此,「过」和前面动词的语法关系,既不是并列关系,也不是动补关系,而只是附缀于动词之后的附加关系。在这种情况下,「过」的后面可以再续接对象宾语。如:

①颖又顾臣评日:「前来侍读说道,鸿和尔大山、天池子曾有北朝国信使带过圣旨去定了界至,怎生道不知国信使是谁?」(宋·李焘:《续资治通鉴长编》,卷二六五)

②那张介元教请过员梦先生。(《张协状元》,第四出》

③闹中朵(躲)过器械,扯得兜毛(鍪)侧。(《刘知远诸宫调》,第十二)

④你休说此话,我方才告过官人,乞了半日假,扶你去太医家讨些药吃。(明·朱有燉:《团圆梦》,第三折)

「非趋向动词+过+对象宾语」这种句式主要出现在宋代以后,因此周生亚断定:动态助词「过」产生在宋代。

以上就是对汉语动词「体」的粗略的历史描写。从论述中可知,动态助词「了」「着」「过」的产生和发展,并不是同处于一个历史平面之上的。与「了」「着」相比,「过」的发展始终处于弱势地位。究其根本原因,恐怕同动词的经历体与完成体的相互关系有关。这个问题,还有待于进一步研究。

汉语动词时体语法范畴的表达,周生亚主张限定在三时四体的范围之内。「三时」是指过去时、现在时和将来时;「四体」是指完成体、持续体、进行体和经历体。有的著作把动词「体」的范围扩充得很宽,混淆了词法和句法的界限,这不太可取。如把「动+起/起来」称为「起始体」,「动一动」称为「尝试体」,「动+来+动+去」称为「反复体」,「动+了+动」称为「间歇体」,以及「动+下下来」称为「终止体」,等等,这些说法都有待于进一步研究。

关于汉语动词「体」形成的历史机制。

说汉语动词「体」形成的历史机制,其实就是讨论动词「体」的产生的历史条件问题。这个条件,可以从两大角度去观察:一是从外部来说,汉语动词「体」是从「时」的语法范畴发展出来的;二是从内部来说,动词「体」的产生有其本身的词义条件和结构条件。

先说第一点。汉语动词「体」的概念来源于「时」的概念,汉语动词先有「时」,后有「体」。上古汉语没有「体」的语法标志,中古汉语前期和中期也没有。汉语动词「体」的产生主要是从中古汉语后期和近古汉语前期才开始的。语法范畴是指概括成类的语法意义的总和。汉语动词由时的语法范畴,过渡到时体语法范畴共存状态,是动词表达上的一大进步。有的学者认为,「时」是从过程角度认识动词的,因而有过去时、现在时和将来时;「体」是从一个点上,即从情态或情貌上关注动词的一种状况,因而有完成体、持续体、进行体和经历体等等。这话是很有道理的。总之,汉语「时」与「体」的关系,是应很好研究的一个重要课题。

再说第二点。

汉语动词「体」的产生也有其内部条件。概括起来,就是三点:

第一,「了」「着」「过」置于动词之后,是动态助词产生的首要的结构条件。

前面说过,当「了」「着」「过」最初单用时,都是典型的单音节动词。但是当它们处于另一个动词之后,一起充当谓语的时候,就为后来的词义虚化找到了一个起始性的结构位置。

这个位置是十分优越的:由于它们是处于另一个动词之后,不论与前面的动词是并列关系或补充关系,都不会成为语义的关注焦点;但当它们后面再出现其他句子成分时,却又成为夹在两种成分之间的「传导性」或「中介性」的成分。然而,正是这样的身份,却很容易使「了」「着」「过」的词义和功能都发生变化。

第二,「了」「着」「过」前面动词的词汇意义和动词类型的变化,都为动态助词的产生提供了语义条件。

如「动作动词+着+处所补语」结构,当「着」前动词不再由动作动词充当时,「着」也就失去了安置义,词义进一步虚化,「着」后的成分也发生了变化,由处所补语变为对象宾语。又如「趋向动词+过+处所宾语」结构,当「过」前动词不再由趋向动词充当时,「过」也不再表示趋向动作,词义开始虚化,最后变成只是表示动作所处一种经历状态的语法标志。

第三,「了」「着」「过」后再续接宾语,是动态助词产生的关键结构条件。

「了」「着」「过」最终演变为动态助词,其中有一个共同环节,就是「了」「着」「过」后面都可以带上对象宾语。「了」「着」「过」后面续接宾语的最直接的结果,就是促使它们和前面的动词结合得更紧,并在「传导」动词的作用时又悄悄地改变了自己的词义和结构功能。如「读策毕」「看书竞」「念佛了」等结构,宾语「策」「书」「佛」显然阻隔了动词和「毕」「竞」「了」的结合。但是当宾语处于终了义诸动词之后,这些动词词义也开始变化了,并最终整合成一个「了」字:由一个实实在在的动词,最后虚化成一个表示完成体的语法符号。

词义假借

语气助词和结构助词的来源,从词义上看,几乎无一不是实词假借的结果,下面以语气助词为例,简要论述之。

也

《说文》云:「也,女阴也。」段注云:「此篆女阴是本义,假借为语词,本无可疑者,而浅人妄疑之。许在当时必有所受之,不容以少见多怪之心测之也。」由此可知,文献中「也」字用为语气助词,都是假借名词而为之。如:

①雍也可使南面。(《论语·雍也》)

②公子州吁,嬖人之子也。(《孟子·告子下》)

矣

《说文》云:「矣,语已词也,从矢,㠯声。」段注云:「『已』『矣』叠韵,已,止也。其意止,其言曰矣。」「矣」的本义不明。《说文》已将「矣」字定性为「语已词」,这不应是本义。从段注来看,「矣」「已」相通,古代文献中的用例也确实如此。由此可断定,语气助词「矣」当是由动词「已」假借而成。

金文无「矣」字,但「已」却可以用为语气助词。「矣」用于句末,表示一种陈述语气,或强调某种情况已经发生或即将发生。如:

①有颜回者好学,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣。(《论语·雍也》)

②宫之奇以其族行,曰:「虞不腊矣。」(《左传·僖公五年》)

乎

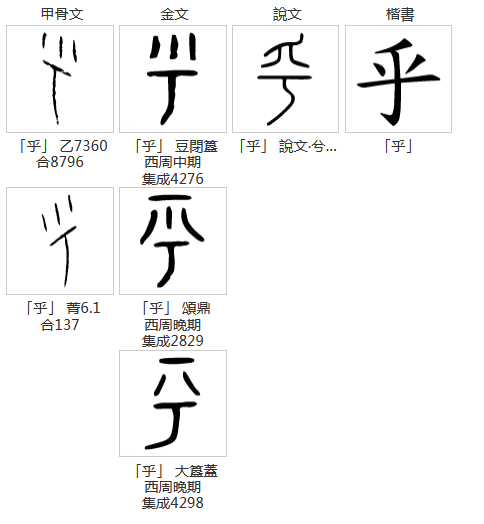

《说文》云:「乎,语之馀也。从兮,象声上越扬之形也。」段注云:「『乎』『馀』叠韵,意不尽,故言『乎』以永之,班史多假『虖』为『乎』。」甲骨文、金文中已有「乎」字。

乎

乎

古代「乎」「呼」同形,「乎」当是「呼」的古字。甲骨文、金文中,「乎」都是个纯粹的动词,多用于呼召、命令之义。如:

①甲子卜,决雀弗其乎王族来。(《合》,302)

②王乎尹氏册令膳夫克。(《克鼎》)

由此可知,语气助词「乎」当是由动词「乎」假借而成。「乎」用于句末,常表示疑问、反问语气,如:

①冯公有亲乎?(《战国策·齐策四》)

②学而时习之,不亦说乎?(《论语·学而》)

焉

《说文》云:「焉,焉鸟,黄色,出于江淮。」(按:断句本《说文解字注》)段注云:「今未审何鸟也,自借为助词而本义废矣。」由此可知,「焉」本是一种鸟名,其用为代词、语气助词者均为假借名词而成。

语气助词「焉」字用于句末,主要表示一种陈述语气或兼有指代性质的一种语气词。如:

①击之,必大捷焉。(《左传·僖公三十二年》)

②积土成山,风雨兴焉。(《荀子·劝学》)

哉

《说文》云:「哉,言之间也,从口,

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。