-

老子的智慧 编辑

《老子的智慧》是林语堂编译的哲学著作,原版为英文版本,于1948年首次出版。

《老子的智慧》除了序论、序文外,设有七章,即道的性质、道的教训、道的描摹、力量的源泉、生活的准则、统治的理论和箴言。每章的具体内容,则是《道德经》的一部分和《庄子》的有关文字,并附有译文。林语堂阐释了老子思想所具有的某些重要特点,并主张结合庄子来研究老子。在《老子的智慧》中,经过林语堂的重新整合,老子看似散乱的箴言成为一套连贯一致、主题集中、条理清晰的哲学思想,既完成了对道家思想的梳理与现代重构,同时又契合西方读者的阅读习惯。

作品名称:老子的智慧

外文名:The Wisdom of Lao Tse

作者:林语堂

类别:哲学理论

字数:250千字

首版时间:1948年

绪论 | 第一篇 道的性质 | 第二篇 道的教训 | 第三篇 道的描摹 |

|---|---|---|---|

序文 | 第一章 论常道 | 第七章 无私 | 第十四章 太初之道 |

第二章 相对论 | 第八章 水 | 第十五章 古之善为士者 | |

第三章 无为而治 | 第九章 自满的危险 | 第十六章 知常道 | |

第四章 道之德 | 第十章 抱 | 第十七章 太上 | |

第五章 天地 | 第十一章 “无”的用处 | 第十八章 道废 | |

第六章 谷神 | 第十二章 感官 | 第十九章 知所属 | |

第十三章 荣辱 | 第二十章 人与我 | ||

第二十一章 道的显现 | |||

第二十二章 争之无益 | |||

第二十三章 同于道 | |||

第二十四章 余食赘形 | |||

第二十五章 四大法 |

第四篇 力量的源泉 | 第五篇 生活的准则 | 第六篇 统治的理论 | 第七篇 箴言 |

|---|---|---|---|

第二十六章 轻与重 | 第四十一章 道家的特性 | 第五十七章 治术 | 第七十六章 强弱 |

第二十七章 袭明 | 第四十二章 强梁者 | 第五十八章 政闷 | 第七十七章 张弓 |

第二十八章 守其雌 | 第四十三章 至柔 | 第五十九章 如啬 | 第七十八章 莫柔于水 |

第二十九章 戒干涉 | 第四十四章 知足 | 第六十章 治大国 | 第七十九章 平治 |

第三十章 戒用兵 | 第四十五章 清正 | 第六十一章 大国和小国 | 第八十章 理想国 |

第三十一章 不祥之器 | 第四十六章 走马 | 第六十二章 善人之宝 | 第八十一章 天之道 |

第三十二章 道似海 | 第四十七章 求知 | 第六十三章 难易 | 想象的孔老会谈 |

第三十三章 自知 | 第四十八章 以无为取天下 | 第六十四 终始 | |

第三十四章 大道泛滥 | 第四十九章 民心 | 第六十五章 大顺 | |

第三十五章 道之平 | 第五十章 养生 | 第六十六章 百谷王 | |

第三十六章 生命的步骤 | 第五十一章 玄德 | 第六十七章 三宝 | |

第三十七章 天下自正 | 第五十二章 袭常道 | 第六十八章 不争之德 | |

第三十八章 堕落 | 第五十三章 盗夸 | 第六十九章 掩饰 | |

第三十九章 全道 | 第五十四章 身与邦 | 第七十章不 我知 | |

第四十章 反的原则 | 第五十五章 赤子之德 | 第七十一章 病 | |

第五十六章 无荣辱 | 第七十二章 论罚(一) | ||

第七十三章 论罚(二) | |||

第七十四章 论罚(三) | |||

第七十五章 论罚(四) |

主题思想

在序论中,林语堂阐述了有关道家哲学诸问题的看法。

其一,道家哲学与儒家哲学有很大不同。林语堂的关于道家哲学与儒家哲学的论述,是他首次对道家学说和儒家学说作较系统的比较,并具有较高的概括性。这表明他当时对这两派学说有了进一步的总体把握。

其二,阐释了老子思想所具有的某些重要特点。林语堂认为,老子《道德经》虽然在文学史上的地位不如《庄子》,但是它蓄藏着“更为精炼的俏皮智慧之精髓”。它是世界文坛上光辉灿烂的自保的阴谋哲学。它不只是教人以放任自然,消极抵抗,而且教人守愚之为智,处弱以为强。它所说的“不敢为天下先”,就是不受人注目,不受人攻击,因而便能立于不败之地。对于老子哲学最高范畴的“道”,他认为是宇宙的神智,万物的根源,是赋予生命的原理;公正无私,含蓄无形,看不见摸不着。它创造了万物,改变了万物;它是不朽的本体。而对老子为什么总是强调以柔克刚,他则认为“答案是:宇宙周而复始的学说——所谓生命,乃是一种不断地变迁,交互兴旺和腐败的现象,当一个人的生命力达到顶峰时,也正要开始走下坡路了,犹如潮水的消长,潮水退尽,接着涨潮”。类似这样一些问题的阐释,都说明了老子哲学具有朴素的唯物辩证法思想。

其三,主张结合庄子来研究老子。林语堂认为,庄子是老子的弟子,是伟大的道学家代表人物,而且“老、庄思想的基础和性质是相同的”,“他们的观点几近完全一致”。如果有什么不同的话,只是表达方法不同而已。如:老子以箴言表达,庄子以散文描述;老子凭直觉感受,庄子靠聪颖领章悟;老子微笑待人,庄子狂笑处世;老子教人,庄子嘲人;老子说给心听,庄子直指心灵。因而,他在该书中除了收入老子《道德经》全部内容外,还选择了《庄子》的许多篇什,以便读者更好地把握道家思想。

编译策略

宏观策略

林语堂从目的语读者的接受视域出发,通过编译的方式,使中国哲学典籍《道德经》成为主题突出、逻辑严密、可读性强的通俗文学读本,将老子谜一般的智慧宝石传播到英语世界,其编译时采取的宏观策略主要体现在以下三个方面:

1、以篇章重组实现道家思想的现代重构与体系化

在编译《老子的智慧》时,林语堂针对不同的时代语境,通过对《道德经》进行篇章重组,实现了道家思想的现代重构与体系化。

2、用《庄子》精选解读老子思想的意蕴

“以庄解老”是林语堂《老子的智慧》的主要特色。林语堂选择“以庄解老”除了因为老庄思想的基础和性质基本相同,还因为老子以箴言表达自己的人生观和宇宙观,而庄子则以散文描述其哲学思想。庄子散文的语言如行云流水,有着生动贴切的比喻和细致传神的描写,因而更加贴近大众的生活、易于为西方读者理解与接受。

因此林语堂几乎每译完一章,都从确定的篇章主题入手,从《庄子》中精选相关段落进行“文本重组”,形成对相关问题的深入、系统的诠释,从而条理清晰地阐释了老子思想的意蕴。

3、以副文本揭示老庄思想的重点及关联

作为一种导读性质的材料,副文本是对读者接受异质文本的引导和提示,包括序言、绪论、评论和附录等。在编译《老子的智慧》过程中,林语堂充分发挥了其作为编辑的主体性,通过增加副文本,让其译本走近西方读者的同时,更吸引读者走进他的世界。

林语堂在序言部分陈述了自己对老庄思想的研究体会与心得,并通过儒道哲学的对比,全面介绍了道家思想的特性、主要观点以及全书的选材与结构,让读者首先对老庄思想有一个全面的理解与整体的认识。此外,在译文后,林语堂采用评论的方式对道家思想进行梳理,并对同一主题的章节进行解读,既阐明了老庄哲学思想的重点及两者间的联系,也有益于读者理解和接受老庄思想。在文后附录部分,林语堂附上了庄子虚构的故事“想象的孔老会谈”、中文人名的发音说明、庄子章节转换表等。这些副文本看似累赘拖沓,其实是对正文的必要补充,有助于当时西方读者客观、全面地理解和接受中国文化。

微观策略

林语堂在编译《老子的智慧》时,力图确保中西文化沟通的顺畅,在保证两种文化的可通约性的同时强调异质性,从而促进中西文化的交流和融合。其采取的微观策略主要包括以下三种:

1、适时补充

为了帮助西方读者更好地理解老子思想,林语堂在编译时会注意适当地补充说明,主要形式是在文中用括号标出。

2、以西喻中

林语堂在序言中提到“若说老子像惠特曼,有最宽大慷慨的胸怀,那么,庄子就像梭罗,有个人主义粗鲁、无情、急躁的一面。再以启蒙时期的人物作比,老子像那顺应自然的卢梭,庄子却似精明狡猾的伏尔泰”。林语堂指出另外一种研究老子之法是从爱默生的短文《循环论》着手,因为《循环论》和道家的主张有着异曲同工之妙,爱默生从循环论发展了与老子同样的思想体系。他还将老子的隽语和爱默生的“直觉谈”进行类比,认为两者都对后人有着很大的影响。

3、强调异质

林语堂以传播中国文化为目的,在编译中注重强调中国文化,具体做法为将道家哲学术语的首字母大写,中国文化特色词的音译加注,中文特有表述的直译加注。这种做法,使得作为异质文化的中国文化得到了充分的强调,更有利于西方读者对中国文化的全面了解。

出版年 | 译者 | ISBN | 出版社 |

|---|---|---|---|

1986年 | 金兰文化出版社编辑部 | —— | 金兰文化出版社 |

2004年 | 黄嘉德 | 7-5613-2827-3 | 陕西师范大学出版社 |

2006年 | 黄嘉德 | 7-5613-3735-3 | 陕西师范大学出版社 |

2007年 | 张振玉 | 978-988-211-770-9 | 天地图书有限公司 |

2009年 | —— | 978-7-5600-8140-3 | 外语教学与研究出版社 |

2009年 | 黄嘉德 | 978-7-5399-3246-0 | 江苏文艺出版社 |

2009年 | 黄嘉德 | 978-7-5090-0455-5 | 当代世界出版社 |

2009年 | —— | 978-7-80256-050-5 | 群言出版社 |

2011年 | —— | 978-7-5404-5193-6 | 湖南文艺出版社 |

2013年 | —— | 978-7-5470-2401-0 | 万卷出版公司 |

2013年 | 蔡为熞 | 978-957-36-0096-1 | 国家出版社 |

2013年 | —— | 978-7-5502-1700-3 | 北京联合出版公司、群言出版社 |

2014年 | —— | 978-7-214-12938-3 | 江苏人民出版社 |

2015年 | —— | 978-7-5104-5369-4, 978-7-5104-3530-0 | 新世界出版社 |

2015年 | —— | 978-7-5354-7596-1 | 长江文艺出版社 |

2016年 | 黄嘉德 | 978-7-5404-7716-5 | 湖南文艺出版社 |

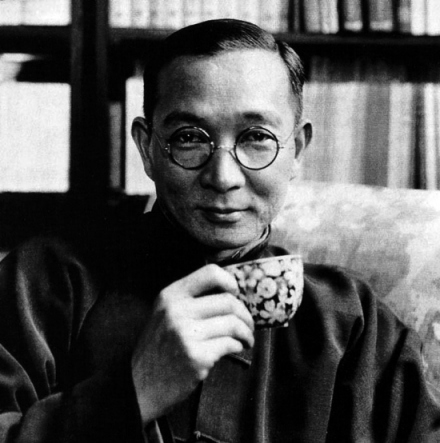

林语堂

林语堂

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。