-

永定河传说 编辑

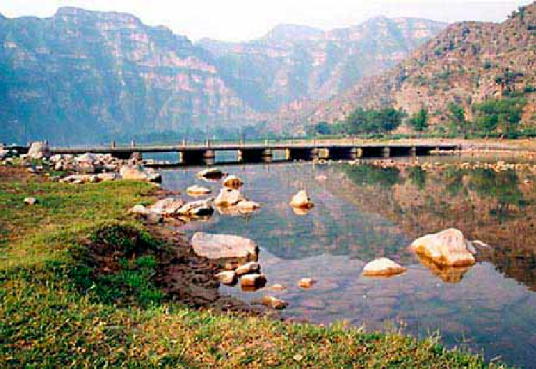

永定河传说,流传于北京市石景山区民间传说,国家级非物质文化遗产之一。

永定河是北京的母亲河。由于地势关系,历史上永定河流域水患连连,于是河名与避免灾患、安稳生活的愿望相关联。永定河流域流传着大量有关永定河的传说,其基本特征是传说与史实相联系,在传说中映射出历史的影子。

2008年6月7日,北京市石景山区申报的永定河传说经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,项目编号:Ⅰ-33。

中文名:永定河传说

批准时间:2008年6月7日

非遗级别:国家级

遗产类别:民间文学

申报地区:北京市石景山区

遗产编号:Ⅰ-33

保护单位:北京市石景山区非物质文化遗产保护中心

永定河是北京的母亲河。北京最早的文化现象首先出现在永定河一带。辽金建都北京,促成了秦晋文化与永定河文化的交融。“文化中心”首先迁移到了永定河一带,然后才进入了今北京城。在永定河文化中民间传说是其中之一。

永定河石景山段的河水高出北京城数十米,一旦决口,河水如脱缰的野马直冲北京城。金至解放前,永定河决口81次,漫溢59次,河道改道9次,洪水还多次冲进北京城。千百年来,人们怀着战胜永定河水患灾害的顽强斗争精神,创作了许多内容丰富、独具流域特色的文学形式,永定河的传说就是永定河流域文化中不可分割的一部分。

代表作品

在众多传说中,有代表性的是《河挡挡河的传说》《石经山和湿经山的传说》《永定河镇水牛的传说》《王老汉栽种河堤柳的传说》《冯将军严惩老兵痞的传说》《麻峪村由来的传说》《刘娘府的传说》等。

内容分类

收集到的永定河传说有26篇,都有产生的历史背景,大体可分为6类:

1.反映永定河由来的传说:如《狼窝的传说》《关公洗脸》 等。

2.反映治理永定河史实的传说:如《河挡挡河的传说》《冯将军严惩老兵痞》 《海祥寺的传说》《于成龙为民诓驾的传说》《乾隆斩龙剑》 《卢沟晓月》 《莲花台》 等。

3.反映永定河故道史实的传说:如《卢师收青龙的传说》《大小青 龙降雨的传说》等。

4.反映人们征服水患的美好愿望和治理永定河水患方法的传说:如《永定河镇水牛的传说》《高亮赶水的传说》《河堤柳的传说》《铁锚寺的传说》 《官厅水库的传说》 《青坨的传说》 《黑龙祭母》 《永定河斗鱼王》 等。

5.反映发生在永定河流域的重大事件、村名来历及有关景物的传说:如《石经山和湿经山的传说》《麻峪村由来的传说》《刘娘府的传说》《卢沟桥的由来》 《卢沟桥狮子数不清》 《军庄的传说》 等。

6.只有极少部分传说赞美永定河:如《浴水的传说》。

艺术特征

永定河传说形象生动,内容丰富,具有浓厚的地方色彩,是永定河两岸人民群众智慧的结晶。

永定河传说的特点:

(一)流域内称谓多变

永定河流经地域广,跨省市,自古以来有多个名称。先秦典籍《山海经》称其为浴水;《汉书·地理志》称其为治水,有专家认为浴水即为治水,因字相似而错,多数书中记载为治水;东汉许慎在《说文解字》中称其为澡水,或日治水;而在三国的一些文献中称其为高梁河,也有刘靖造戾陵堰,开车向渠,导高梁河的记载;到北朝,均称为澡水;但在《水经注》中叫湿水,而将澡水流出西山后的下游河段称为清泉河;隋唐之后,永定河上游称为桑干河,《隋书·地理志》有记载;在宋辽金时期,这条河有两个名字并用,既称为桑干河又称为卢沟河、卢沟水;到了金代,管上游叫桑干河,下游叫浑河。历史上还有其他称谓,如小黄河、黑水河、无定河等。永定河多种称谓,可见其河流的不断演变。关于永定河的河名就有如此之多,所以其与河名相关的传说也就各有不同。

(二)历史上治水人物众多

历朝历代治理永定河成了持久而艰巨的难题,三国时期,镇北将军刘靖在石景山区界内的梁山即今黑头山一侧拦水筑堰,因堰的位置距离戾陵较近,故称为戾陵堰,并于堰侧东岸开挖车箱渠,以堰拦河水入车箱渠,向东流入高梁河浇灌田地2000余顷,因此留下了刘靖修筑戾陵堰的掌故传说。对戾陵堰,后人又重修过延伸水道东达潞水,即今潮白河,可灌溉田地万余顷。不同朝代洽水的传说在石景山广泛流传,如于成龙、曾国藩等。流传最多的是冯玉祥将军的传说。中华民国十二(1923年)五月,爱国将领冯玉祥派一团官兵进驻衙门口,疏浚河床,就地劈石烧灰,砌筑危岸。由此,在石景山区流传下许多冯玉祥修筑永定河的佳话。不同朝代的很多帝王和重臣也因永定河治理工程前来坐镇或视察,这些不但在老百姓中流传,而且诸多史书上也有记载,《 永定河传说》中也收集了一些与此相关的掌故传说。

(三)流经后形成许多的古村落

1100多年前,石景山地区漯水左岸形成麻峪、庞村、新安里(北辛安)、安祖寨(衙门口)、鲁廓(鲁谷)、磨石口(模式口)、古城、石槽等古代村落,因此,《永定河传说》中收录了沿岸一些古老村落的形成及在村落中发生的传说。

(四)流域内人们的生产生活方式多样

随着河流的变迁,因河而居的人类有靠河水浇灌从事农耕劳作的,有靠河流以养殖、捕猎为生的,有靠跨河以交通运输为业的,更有借水患后捞取河上漂浮物维持生计的。不同地域的生产生活方式是形成不同文化背景下的民间传说的重要条件。金元时代,开凿金口河运送西山的石料、木材以兴建中都、大都城,宫廷阶石多取自石景山境内的石府村,名为石府石,因此永定河畔也衍生出石匠和采石等方面的传说。明《宛署杂记》:“(石景山)近浑河有板桥,其旁日庞村、日杨木场(沿浑河堆放马口柴处)。”马口柴是明代宫廷御膳房用的木柴,产自河北蔚县。柴火长米许,两端开口,绳子捆绑成一束,顺流漂到杨木场,打捞上岸晾晒,再运到京城。杨木场即今养马场。北京建城和城市生活所用的木材、木炭等有相当一部分来自永定河上游。朝廷设立专门机构,派专员,在永定河上游采伐木材,致使森林被大面积破坏,水土严重流失,河水泥沙迅速增多。永定河进入平原后,水流速度骤减,大量泥沙沉积,河床增高,成为”天河“。河水泛滥冲毁村庄,所以产生了一些岸边村民捞拾漂流物的习俗,如”捞河财“”晾尸台“等传说。

(五)流域绵长,传说版本不同

永定河从发源地山西省忻州地区的宁武县管涔山北麓的天池,向东流经朔州市、山阴县、应县、怀仁县、大同县、阳高县,进入河北省境内,继续东流,经张家口的阳原、宣化、涿鹿、怀来,转向东南,过官厅水库(1954年修),经过幽州村东南进入北京。因此,永定河某一个传说会在不同流域上有不同版本,如关于神龟的传说、王老汉栽柳的传说、河挡挡河的传说、桑干河的传说等。

(六)水患造成水系变动多

永定河河道因水患冲击在流域内形成多条故道,金元以来,永定河的下游南至雄县、霸州、永清,西至涿州、新城东部,东及通州、东安、武清等州县境,大的改道就有十四五次,有的地方,一次特大洪水后,淤泥达两米以上。永定河水,自官厅人峡,横绝之力,摩崖穿岩,其势如万马奔腾。能于八小时行百余公里以达三家店。地势骤缓,剽悍现行之力,而为横决。洪水漫溢冲决,容易改道。在北京境内,所形成的故道就有莲花池水系、高梁河水系,成为从蓟城到北京的主要水源。老北京传说中就有高亮赶水和刘伯温镇水等许多京城老百姓脍炙人口的传说故事,且版本多样。

(七)流经地域内的山川寺庙众多

永定河流经地域的名山大川和宗教寺庙众多,有些是永定河直接穿流而过的山川,有些是流域内的山川。永定河流经地域的寺庙都不同程度受到永定河文化的渗透和影响。例如:北惠济庙、铁锚寺、龙王庙等。沿岸的知名寺庙还有法海寺、慈善寺、潭柘寺、戒台寺等。关于寺庙的传说,仅纳入了和石景山相关或与流域内关联紧密的一些传说。

(八)用于运输的交通方式多样

永定河是京城通往塞外的必经之河,石景山区域内过去有古渡口,曾是重要的交通枢纽,一些传说和运输有关。 人们过河的方式不同,拉骆驼或毛驴的都得走桥。不带重物的人有泅渡的,也有背梢工或用笸箩船等方式过河的。由此产生了一些因交通方式不同而流传下来的传说。如背梢工的传说、善桥的传说、骆驼的传说等。永定河又是京西古道的必经之路,也是人们到妙峰山上香的古香道,因此很多传说又与驼铃古道和古香道密切相关。

(九)老百姓臆造的镇水神物多

永定河,上游地质条件的恶化,是造成永定河泛滥的直接原因,河水频频泛滥,殃及两岸黎民百姓。“华北诸水, 永定为大,而为祸亦最烈”,“自明迄清,数百年间,无定为灾,载于史册,数倍前世。康乾之间,国力丰富,逐复范堤两岸,号称永定。至民国十七年,吃水十尺以上的船舶,不能行使,天津几成死港”。民国十八年( 1929年),“北平附近暴雨, 永定河金门闸上游曾一度溃决70余丈,10多个村子被淹,最后扩大到180丈决堤”。常年的水灾,使得一些对自然界认识不足的人们,祈愿能靠各种神降之物减少灾难。唐代前后,将铁牛视为镇水之神,放置在河边堤岸,震慑水怪。

因此,永定河传说中的一些传说故事不是和治理水患有关,就是和祈望中的天降神物有紧密关联。例如:黑龙、白龙、金马、铁牛、铁狗、趴蝮、天神等民间臆造之物或天界神物。

(十)多姿多彩的民俗活动

民众是传说的创造者,也是薪火相传的流传者,一些风土民情的传说更为他们津津乐道。《永定河传说》中收集了相当一部分人们生产、生活、民俗风情的传说故事,如放河灯、祭祀龙王等。

水是维系人类生命的基本物质,民间文学中的民间传说故事是水文化中的一部分。其中有关于治水的精神创造,涉及自然与社会,同时包含了中国传统文化中的人与自然的和谐,即“天人合一”文化,大禹治水的堵与疏,就蕴含着人与自然的和谐理念。有关于人类敬奉河神祈求吉祥平安的渴望,也有居住在河流地域的人们与各种恶势力相抗争的善恶文化,有不受地域限制的中国传统美德的孝道文化……永定河传说涉及的范围是相当广博的,包括:水利文化,如戾陵堰、车箱渠等;山川文化,如太行山、西山等;交通文化,如穿越永定河的驼铃古道、古香道等;畜牧文化,如古道上的古镇居民养骆驼、放牧等;军事文化,如门头沟的沿河城等过去曾经是重兵把守的要塞;以及宗教文化、村落文化、民俗文化、煤业文化等。

传承价值

永定河传说的社会价值、历史价值和人文价值:

1、永定河传说记述了不同历史时期人们治理永定河的发展史,反映了永定河周边人民为制服水患,与大自然不懈抗争的斗志和精神。许多永定河传说中就有永定河流域的村庄名字。

2、永定河传说与北京最早的水利工程相关,与历代官府治水的方法密切相联。通过永定河传说的传播,人们更加了解了永定河的水文化和治理永定河的科学方法。

3、特殊的地理位置,使这些传说通过永定河这一通向塞外的交通枢纽向塞外广大地区传播。旧时,石景山地段的模式口是京城通往塞外的古隘口,军事重地,也是经商要道,来往于石景山古香道的人们,途经永定河,同时把永定河传说传播到四面八方。

传承状况

北京石景山区掌握着大量永定河传说的传承人年事已高,如不抓紧记述整理,流传久远的永定河民间传说很可能在现代娱乐文化的冲击下渐趋式微,最终随着讲述人的逝去而消失殆尽。

传承人物

永定河传说为集体传承。主要传承人为吕品生,男,82岁,原石景山区文化文物局副局长。另有孙培元、栗加有、李新乐等。

保护措施

为了更广泛地掌握传说的丰富内涵与特色,石景山区文化委员会于2010年组织人员和专家在河北省涿鹿黄帝城,北京区域内的官厅水库、沿河城、三家店、灵水村、琉璃渠村等十几个沿河村落进行调查;2011年对永定河石景山段的庞村、麻峪村、首钢厂区等地段进行实地考察和民间传说收集工作;2012年对永定河丰台、大兴段进行实地考察和民间传说收集整理。通过史书资料搜集、碑刻拓片、民众采访等多种方式进行收集整理。

石景山区级民俗专家投入大量的精力和辛勤的工作,石景山区“非遗”办公室分年度、分阶段对永定河流域进行实地考察。

2019年11月12日,文化和旅游部办公厅公布调整后的国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单,永定河传说的保护单位是北京市石景山区非物质文化遗产保护中心。

2023年10月,文化和旅游部发布关于公布国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单的公告,该项目入选2981家评估合格的保护单位名单。

重要活动

石景山区文化委员会创办石景山区民间传说故事会,利用全国文化遗产曰进行民间故事比赛,连续举办了5年。先后在公园、图书馆、社区文化广场、文物景点等举办赛事,参与传说故事比赛的人年龄最小的仅有5岁,最大的95岁。此外,还将传说故事编印成册,发放到学校、部队、社区、驻区单位等,将这一濒危的文化形式回归到民众之中,以利于口口相传。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

下一篇 杨家将传说(杨家将说唱)

上一篇 八达岭长城传说