-

青石斑鱼 编辑

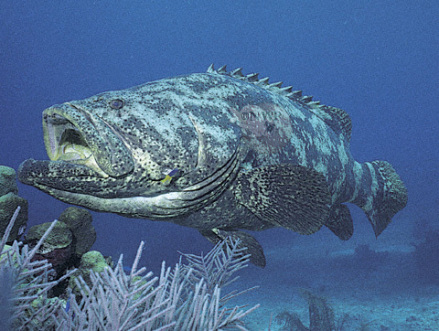

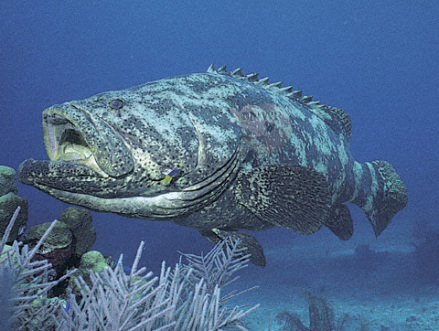

青石斑鱼又名土鲙、腊鲙、过鱼、青鮨,是鲈形目石斑鱼科石斑鱼属暖温性中下层鱼类。青石斑鱼体修长,呈椭圆形;头较大,头长大于体高;头背部弧形,眶间区窄,中央微凸;眼中大,侧上位,短于吻长,吻圆钝;鼻孔小,每侧两个,紧相邻,前鼻孔具鼻瓣;舌上无牙,鳃耙细扁;体被明显的细小带鳞,头部及体侧之上半部呈灰褐色,腹部则呈金黄色;背、臀鳍鳍条部及尾鳍具有明显黄色边缘,偶鳍呈暗黄色。

青石斑鱼分布于中国南海及东海,其中尤以福建、广东沿海较多;北太平洋西部、日本、韩国、中国、越南等海域亦有分布。青石斑鱼常栖息于沿海各地岛屿岩礁附近;一般不结成大群,性凶猛。 青石斑鱼为肉食性,主要以虾、蟹类为食,也摄食鱼类、乌贼类等。 青石斑鱼为雌雄同体鱼类,为多次产卵型; 产卵期6月至7月,绝对生殖力怀卵3-31万粒,产浮性卵。

青石斑鱼为海产名贵鱼类之一,肉细嫩,味鲜美,中国出产的青石斑鱼除在国内鲜销外主要供出口,不仅畅销而且售价甚高,已成为一项创汇渔业。青石斑鱼的营养价值高,具有口感鲜美,富含高蛋白、高多不饱和脂肪酸,必需氨基酸含量高等特点,是优质的食用鱼类,具有较高的食用价值与保健功用。其食法也较多,除清蒸、清炖和红烧外,煎、炸、炒也各具风味。无论捕捞或养殖数量都不多。

拉丁学名:Epinephelus awoara

别名:黄丁斑、石斑、过鱼、中沟、白马罔

外文名:Banded Grouper

界:动物界

门:脊索动物门

纲:硬骨鱼纲

目:鲈形目

科:石斑鱼科

属:石斑鱼属

种:青石斑鱼

亚门:脊椎动物亚门

亚目:鲈亚目

亚纲:辐鳍亚纲

亚种:无

命名者及年代:Temminck & Schlegel,1842

保护级别:(IUCN 2016年 ver 3.1)——数据缺乏(DD)

中文学名:青石斑鱼

青石斑鱼

青石斑鱼

体长椭圆形;头较大,大于体高,标准体长为体高之2.7-3.3倍。头背部弧形;眶间区窄,中央微凸。眼较小,短于吻长。口大;上颌前端具有3个圆锥齿及1个能向后倒伏的牙齿,内侧绒毛状齿;下颌前端2个圆锥齿,内侧齿细尖,排列稀疏。鳃耙数8-9+16-18。前鳃盖骨后角具2-5个强锯齿,下缘光滑。鳃盖骨后缘具3扁棘。体被细小栉鳞;侧线鳞孔数49-55;纵列鳞数92-109。背鳍鳍棘部与软条部相连,无缺刻,具硬棘Ⅺ,软条15-16;臀鳍硬棘Ⅲ枚,软条8;腹鳍腹位,末端延伸不及肛门开口;胸鳍圆形,中央之鳍条长于上下方之鳍条,且长于腹鳍,但短于后眼眶长;尾鳍圆形。头部及体侧之上半部呈灰褐色,腹部则呈金黄色或淡;体侧具4条暗色横斑,尾柄处亦具1条横斑,另在头颈部具一不明显之横斑。头部及体侧散布着小黄点;体侧及奇鳍常具灰白色小点。背、臀鳍软条部及尾鳍具黄缘。

青石斑鱼 | 褐点石斑鱼 | 鞍带石斑鱼 | 巨石斑鱼 |

|---|---|---|---|

体长椭圆形;头较大,大于体高,标准体长为体高之2.7-3.3倍。 | 体长椭圆形,侧扁而粗壮,标准体长为体高之2.6-2.9倍。 | 体长椭圆形,侧扁而非常粗壮,标准体长为体高之2.4-3.4倍。 |

|

头部及体侧之上半部呈灰褐色,腹部则呈金黄色或淡;体侧具4条暗色横斑,尾柄处亦具1条横斑,另在头颈部具一不明显之横斑。头部及体侧散布着小黄点;体侧及奇鳍常具灰白色小点。背、臀鳍软条部及尾鳍具黄缘。 | —— | 稚鱼体呈黄色,具三块不规则之黑色斑,随著成长,黑色斑内散布不规则之白或黄色斑点,以及各鳍具黑色斑点;大型成鱼体呈暗褐色,各鳍色更暗些。 | 体棕黑色,具棕色小斑点,具横条纹6条,有23条纵纹。该纹在背部中断,尾鳍中间黄黑色,边缘黑色,在背鳍的第8至11条鳍棘处,有一黑色斑块。 |

分布于西北太平洋区。 | 分布于印度洋至太平洋。 | 分布于太平洋和印度洋热带及亚热带海区。 | 各大洋温带海域。 |

春、夏、秋分布在10-30米深处,盛夏在2-3米处也有分布 | 水深1至150米 | 栖息深度1-150米 | 栖息深度最深达60米 |

|

|

|

|

青石斑鱼常栖息于沿海各地岛屿岩礁附近。在珊瑚礁石砾底质、海水流畅的海区较多,喜栖息在光线较弱的区域,栖息水层随着水温的升降而有深浅的变化,春、夏、秋分布在10-30米深处,盛夏在2-3米处也有分布,秋冬季节水温下降,迁移到较深水域,一般幼鱼栖息的水层比成鱼浅,高龄鱼则较少移动。青石斑鱼是广盐性鱼类,在盐度11-41‰的海水中都可以生存,最适盐度在30℃左右。

青石斑鱼为岩礁非洄游性鱼类,一般不结成大群。性凶猛,是肉食性鱼类,有互相残食现象,尤其在稚、幼鱼阶段,个体小的常被个体大的吞食;食物以虾、蟹等甲壳类为主,鱼类和软体动物次之,并随着个体的生长,食性不断转变,在自然海区中,幼鱼常以麦秆虫、虫戎等小型甲壳类为食,幼鱼到成鱼期,过渡到以虾、蟹、鱼类、头足类等为主食,同时青石斑鱼属非洄游性鱼类,它的摄食种类在不同的栖息场所存在差异;青石斑鱼一年摄食周期有两个高峰,第一个高峰出现在春季的5月,第二个高峰出现在秋季的8月以后。

青石斑鱼适宜水温为22-30℃,在此水温下,该鱼最活跃,摄食量大,生长快,水温下降到19℃以下时,摄食量明显减少,生长速度减慢,活动情况随着水温的下降而减弱,在室内水池越冬时还观察到,水温降到10℃以下该鱼再不捕食死饵,但对活的甲壳类仍能选食,当水温下降到7.5℃以下时,青石斑鱼停止摄食。处于静止状态,水温低于5.5℃或高于35℃时,出现死亡。青石斑鱼耗氧量较高,在溶解氧含量为5毫克/升以上时,生长较快,低于3.5毫克/升时,容易缺氧死亡。

分布于西北太平洋区,包括中国(香港、澳门、台湾、西沙群岛)日本、韩国、菲律宾、越南。

青石斑鱼分布图

青石斑鱼分布图

亲鱼适合产卵的水温为23.2-23.4℃,盐度20-34‰,产卵期在6、7月份,通常在傍晚6到8时进行产卵,为分批多次产卵型,受精卵约在27小时后孵化成仔鱼。

青石斑鱼为海产名贵鱼类之一,肉细嫩,味鲜美,中国出产的青石斑鱼除在国内鲜销外主要供出口,不仅畅销而且售价甚高,已成为一项创汇渔业。

青石斑鱼的营养价值高,具有口感鲜美,富含高蛋白、高多不饱和脂肪酸(PUFA),必需氨基酸含量高等特点,是优质的食用鱼类,具有较高的食用价值与保健功用。其食法也较多,除清蒸、清炖和红烧外,煎、炸、炒也各具风味。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

青石斑鱼

青石斑鱼 褐点石斑鱼

褐点石斑鱼 鞍带石斑鱼

鞍带石斑鱼 巨石斑鱼

巨石斑鱼