-

太平洋牡蛎 编辑

太平洋牡蛎即为长牡蛎、又名日本真牡蛎,大牡蛎, 为牡蛎科巨牡蛎属的一种海洋软体动物。 壳贝壳长形或椭圆形,壳的形态随生活环境的不同变异较大。壳型大而薄,壳顶短而尖,腹缘圆,右壳较平,壳表面有软薄波纹状环生鳞片,排列稀疏呈紫色或淡黄色,放射肋不明显。左壳深陷,鳞片相大,左壳壳顶固着面小,外套膜边缘具茶褐色或黑色的条纹。

太平洋牡蛎在世界上主要分布于日本、俄罗斯等国, 在中国的辽宁、山东、浙江、福建以及广东等地的沿海皆有分布。太平洋牡蛎营固着生活,以左壳固着于坚硬的物体上。由于群居习性,互相挤压,外壳常呈不规则状。为广温、广盐种类。对环境的适应能力很强,可以在盐度10-37的海区栖息,最适生长盐度范围是20-30,可在水温-3-32摄氏度范围内生长,最适生长水温是5-28摄氏度。滤食性,主食海水中的浮游藻类和有机碎屑。 太平洋牡蛎属卵生型,体外受精,产卵受水温影响较大。一般每年从春季至夏季水温逐渐上升到适宜温度时,牡蛎即产卵,此期上下水层的水温变化较大。而且,太平洋牡蛎的繁殖期因海区不同而有所不同,如太平洋牡蛎在南海珠江口附近,5-8月是它的繁殖盛期;而在渤海和黄河口生活的太平洋牡蛎,其繁殖期在7-8月。

太平洋牡蛎为重要的养殖贝类之一。软体部分可食用,含有丰富的蛋白质、脂肪、糖元、牛磺酸、维生素A、维生素B、维生素B、维生素D、维生素E以及钙、磷、铜、锌、钰、钡等多种矿物质,其氨基酸组成中含有人体必须的10种氨基酸。

中文名:太平洋牡蛎

拉丁学名:Crassostrea gigas

界:动物界

门:软体动物门 Mollusca

纲:瓣鳃纲 Lamellibranchia

目:珍珠贝目 Pterioida

科:牡蛎科 Ostreidae

属:巨蛎属 Crassostrea

英文学名:Pacific Oyster

太平洋牡蛎具有左右两扇贝壳,右壳较小而扁平,壳面具有水波状的环生鳞片,排列稀疏。壳形变化大,呈长圆形或长三角形,左壳凹陷较深,鳞片排列紧密,利用壳顶固着在岩礁石块等坚硬的物体上生长,壳内面白色,内有宽大的韧带槽。闭壳肌痕大,外套膜边缘呈黑色。

图2 太平洋牡蛎外观特征

图2 太平洋牡蛎外观特征

太平洋牡蛎是广盐、广温性的内湾品种,具有个体大、生长快产量高、养殖周期短、味道好、效益高等特点。且太平洋牡蛎在低潮区、浅海和深水均能生长,对水温适应范围为6-32℃,在水温28℃以上时,生长缓慢或停止,最适生长水温为15-25℃,盐度范围为6‰-30‰,最适为6‰-26‰。太平洋牡蛎生长随着季节和水温的变化而变化,据观察测定:4-6月份,水温变化幅度为15-26℃时,生长速度最快,牡蛎壳高月平均增长率为238%,7-8月份,水温27-29℃牡蛎生长速度缓慢,增长率仅6.3%,9月份以后,水温逐渐下降,生长速度加,11-12月份,生长几乎不明显,但壳厚增长很快,肉质部肥满,增重显著太平洋牡蛎同样营固着生活,是滤食性贝类,依靠鳃纤毛颤动产生水流,使食物和泥沙等随海水进入体内进行滤食。其饵料的种类随海洋环境的季节变化而异,主要饵料以硅藻和有机碎屑为主太平洋牡蛎的繁殖季节为5-7月份和9-11月份,繁殖盛期 。

1、产量高,效益好。筏式养殖太平洋牡蛎,亩产(鲜蛎肉)可达5000千克,比一般牡蛎高三四倍。每亩产值10万~15万元,创利8万~10万元,经济效益可观。1个劳力年纯收入2万~3万元,还可兼搞其他副业。

2、生长快,肉肥满。当年夏季(5~6月)养殖的蛎苗,至冬季便可采收上市,养殖周期仅半年左右。而其他品种的牡蛎,如褶牡蛎、近江牡蛎等,生长速度缓慢,一般需要养殖二三年才能达到商品规格。三倍体太平洋牡蛎的肉质肥满要比其他牡蛎提早1个月,产量增加20%~30%,且肉质细、口味好,深受消费者青睐。

3、对干旱耐受力强。太平洋牡蛎在离水后,由于体内水分蒸发量较小,故具有较强的干旱耐受力。据试验,其在离水后6天成活率仍可达100%。这一特点为牡蛎鲜销、加工、引种、育苗和养殖生产提供了有利条件。

4、对海洋环境适应范围广。太平洋牡蛎对温度、盐度的适应范围广,可塑性强,在温度、盐度反差极大的环境里仍能正常生活。

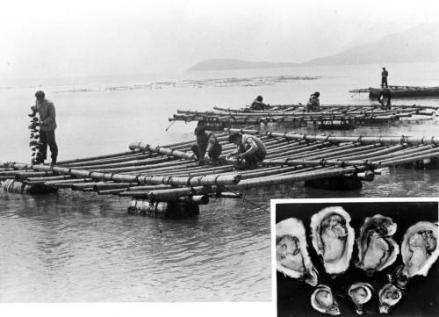

图3 东南澳岛太平洋牡蛎养殖场

图3 东南澳岛太平洋牡蛎养殖场

图4 1985年福建引种台湾太平洋牡蛎

图4 1985年福建引种台湾太平洋牡蛎

养成方式

可在池塘、滩涂和浅海中进行养成,养成方式有下列几种:

①吊绳养殖。用塑料绳将固着蛎苗的贝壳串连起来(每串绳长2~3米,直径0.4厘米),两片贝壳之间用10~15厘米长的细竹管(或塑料管)相隔,垂吊于筏架上。或将固着蛎苗的贝壳夹入直径3~3.5厘米的塑料绳的拧缝内,每隔10厘米夹入1片贝壳,然后垂吊于筏架上。也可将固着蛎苗的橡皮胎吊挂在筏架上养成。

②网笼养殖。利用扇贝网笼养殖,每笼放10层,每层放养20~25个单体蛎苗,或将固着蛎苗的贝壳放入网笼内吊在筏架上养成。利用筏架养蛎,一般每亩放养蛎苗10万~12万个。

③棚架养殖。选择潮流畅通,风浪小,水质肥沃、水深2~3米(干潮线下)的海区,每间隔2米设1根毛竹,其上方用小竹纵、横架设成棚架,两端用缆绳连接竹桩固定海区。将固着蛎苗的贝壳,用塑料绳串连后按20~30厘米的间距垂吊于棚架上养成。

图5 太平洋牡蛎吊养情形

图5 太平洋牡蛎吊养情形

养成期的管理

因牡蛎的养成期比较长,要切实做好各项管理工作,每隔1周要下海检查各类蛎苗固着器,如蛎壳、石条和蛎竹等。因底质和自身重量等原因蛎苗容易陷入泥层而闷死泥中,应及时用蛎爪将其提起,重新安放在合适的位置上,并防止继续沉陷。台风季节应及早做好台架的维修和加固工作,台风过境后要组织人员突击下海,将被风浪推倒的石条、蛎竹扶起插好,并清除沉积在蛎埕上的浮泥杂藻,修复被摧毁的蛎埕,疏通沟渠,排除涂面积水,使潮流畅通。在筏架式养殖中,应及时清除黏附在台架上的泥沙杂藻;并根据牡蛎生长情况,适时调整浮力,防止台架下沉、蛎串入泥,影响牡蛎生长。另外,发现蛎串缠绕并拢时要及时解开,以防相互碰撞导致蛎苗脱落。严禁进入养蛎区任意踩踏,管理人员下涂要沿着沟道行进,使蛎埕保持完好无损。特别要防止棚架断裂、拔桩断缆等事故发生。

亲贝的选取

育苗用的亲贝以1~3龄、壳长12厘米以上的为好。亲贝均在收获季节挑选,装入网笼后在专用筏架上疏挂精养。取用亲贝时,应在牡蛎的自然排放期间内选取,将亲贝从海区取来进行直接催产,或者移入较大的水池内静水蓄养,以备当海区的亲贝排放后仍可继续用以催产。

性细胞的获得

用解剖法和阴干升温流水刺激诱导催产法可获得大量受精卵,进行人工育苗。解剖法操作按一般常规进行。阴干升温流水刺激催产法的操作是首先将亲贝洗刷干净、仔细清除壳面一切附着生物后,阴干12小时(一般从傍晚18时至次晨6时),然后移至阳光下用竹帘遮盖后进行升温,持续时间10小时左右,然后将亲贝装入网笼,每笼盛亲贝15~20只,吊入催产池中,用水泵以65吨/小时流量注入经沉淀的新鲜海水,接近注满时打开池壁阀门,使池水保持流动,经流水刺激2小时后,停止注水,待亲贝排放。催产效果以亲贝处于临产前1~2天开始采用阴干升温流水刺激法较好。此外,与升温幅度大小也有直接关系。

洗卵与孵化

太平洋牡蛎外形上无第二性征,所以排放时精子经常过多,为了提高孵化率,应采用洗卯和分池的方法来改善水质。亲贝产卵后,使受精卵静止1-2h,用虹吸法吸去上层1/2的含精液的海水,再加上过滤海水,如此反复洗卵1-2次后,采用虹吸的方法分池孵化,孵化密度为30-50粒/ml,孵化池中加青霉素(80万G)2×106,在孵化过程中每小时搅池一次。在水温20-22℃的情况下,受精卵经过22-23h孵化成D形幼虫。孵化率一般在60%以上 。

幼虫培育

亲贝在催产池产卵受精后,当胚胎发育至D形幼虫期时进行幼虫筛选,即将池水上层3/4水体中的幼虫,通过池壁阀门放入育苗池培育,其余1/4水体及底部的残卵等全部废弃。D形幼虫入池培养的密度为15~20只/毫升。开始培养的3~5天内,逐日加水20~30厘米,幼虫个体达100微米以上时,采用NX103筛绢换水器进行虹吸换水,每天换水量1/2左右。饵料主要采用角毛藻、扁藻、环沟藻和X藻四种。根据幼虫不同发育阶段,其投饲种类及投饵量一般是:

D形幼虫期

投喂环沟藻或X藻,日投饵量为19~20万细胞/毫升。

壳顶幼虫期

环沟藻、角毛藻和扁藻混合投喂,日投饵量为环沟藻2万细胞/毫升、角毛藻1.4~2.4万细胞/毫升、扁藻0.3~0.6万细胞/毫升。

眼点幼虫

投喂角毛藻和扁藻。日投饵量为角毛藻2~4万细胞/毫升,扁藻0.3万细胞/毫升。

为保持培养水质的新鲜,贮水库每两天开闸更换新鲜海水一次,沉淀地海水使用时间不超过3天。育苗期间育苗池水体的理化因子变化范围一般为:水温25~30℃,比重1.01~1.0818,pH值8.0~8.4,溶氧4~6毫克/升。

附苗及采苗

幼虫发育至280~300微米、出现眼点和足时即开始投放附苗器采苗,附苗器采用虾夷扇贝壳、牡蛎和水泥条效果较好。贝壳用聚乙烯绳每60片串成一串,长度约60厘米左右。橡皮条虽在海区的采苗效果很好,但在育苗池内投放采苗的效果却很差。

采苗前先使池水降至70厘米左右,然后将附苗器系在池面横杆上吊挂于池内。附苗器吊挂间距离为10厘米左右,然后采取不断升降水位和轮番倒置附苗器上下位置的方法,以求附苗均匀和减少阴阳面附着量的差异。

太平洋牡蛎人工育苗,从室内小水体(5立方米水体以下)到室外大水体(50立方米水位以上),都能育出苗,而以室外大水体育苗效果较稳定,且能缩短育苗周期,简化育苗工序,十分方便。育出的稚贝在池内暂养至10下旬再移往海区养成,以避免附着稚贝下海放养被藤壶覆盖而造成损失。

| 食物名称 | 太平洋牡蛎 |

| 含量参考 | 约每100克食物中的含量 |

| 能量 | 42 千卡 |

| 蛋白质 | 6.4 g |

| 脂肪 | 1.5 g |

| 胆固醇 | 20 mg |

| 饱和脂肪酸 | 0.3 g |

| 多不饱和脂肪酸 | 0.3 g |

| 单不饱和脂肪酸 | 0.2 g |

| 水分 | 87 g |

| 碳水化合物 | 0.8 g |

| 叶酸 | 3 μg |

| 钠 | 580 mg |

| 镁 | 82 mg |

| 磷 | 95 mg |

| 钾 | 215 mg |

| 钙 | 75 mg |

| 锰 | 0.47 mg |

| 铁 | 2.3 mg |

| 铜 | 1.46 mg |

| 锌 | 21.3 mg |

| 硒 | 44 μg |

| 碘 | 87.9 μg |

| 维生素A | 14 μg |

| 维生素B1(硫胺素) | 0.11 mg |

| 维生素B2(核黄素) | 0.15 mg |

| 烟酸(烟酰胺) | 7.29 mg |

| 泛酸 | 0.65 mg |

| 维生素B6 | 0.1 mg |

| 维生素B12 | 24.1 μg |

| 维生素C(抗坏血酸) | 5 mg |

| 维生素D | 0.5 μg |

| 维生素E | 1.21 mg |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。