-

曾国 编辑

曾国,周代的姬姓周王族诸侯国之一 ,是周天子分封给南宫氏南宫括后代的封国,又名南公之封地,受封建国在汉水随地。曾国在史书又称为随国,曾国与随国为一国二名,大约存在于西周成康时期至战国末期,共七百多年。 曾国作为宗周文化的传承者和创新者,是周代礼乐文明的正统代表。

曾国的始封国君南宫括,先后辅佐周文王与周武王,因功绩显赫而受到周成王分封; 曾国的建立,属于西周王朝经营南方大策略的重要部分,实现了周王朝对江汉地区的有效控制。

曾国是周姬姓嫡系,代表中央统治南方。 曾国在随枣走廊控扼金道锡行并一度掌控铜绿山,保证这一带的铜资源输入周王朝。 春秋末期,吴王阖闾伐楚,攻占楚国都城郢,楚昭王逃到曾国(即随国,参见曾随之谜) ,被曾国保护。 曾国历史不多见于传世文献,由随州叶家山晚商西周墓地的研究发现,西周早期的曾国仅存于随州的漂水流域,但随着鄂国被周天子消灭,曾国迅速扩展至汉北及河南新野一带,成为汉东第一大国。

综合历次考古发现来看:西周早期的有随州叶家山西周墓地,两周之际的有京山市苏家垄文化遗址曾国墓地,春秋早期的有襄阳郭家庙擂鼓墩曾侯墓, 春秋中期的有随州枣树林曾侯墓地, 战国时期的有随州擂鼓墩曾侯乙墓,还有随州文峰塔发现的春秋时期的曾国,可以认定的确有一个曾国一脉相承。

从西周初期到战国中期,跨越700多年的曾侯墓葬群,分布在河南省南阳市、湖北省随州市、襄阳市、荆门市等地区,可窥见历史上曾国(随国)所控制的区域。

中文名:曾国

外文名:Zeng State

别名:随国

国君姓氏:姬姓曾氏

始祖:南宫氏

遗址:曾侯乙墓 叶家山晚商西周墓地 苏家垄文化遗址 随州枣树林墓地

始君:曾谏

国际欧亚科学院院士、清华大学李学勤主任仔细解读曾侯舆编钟

国际欧亚科学院院士、清华大学李学勤主任仔细解读曾侯舆编钟

近百年来,随州市的曾都区、汉水西岸的宜城、钟祥、武胜关的豫南,先后多次出土有“曾”铭文的青铜器,如“曾侯仲子父鼎”、“曾子仲鼎”、“曾侯白戈”、“曾姬无血 ”、 “曾都尹法之行 ”、“曾孙法之鼎”等。 1978年春夏,曾都区城西擂鼓墩曾侯乙墓出土了大型系列编钟,震动了全国史学界和考古学界,专家们通过对这些出土的青铜器上的铭文以及史料进行研究和考证,得出了“曾随合一”的结论,即在2400年前,以曾都区为中心的汉东地带的“随”国即“曾”国,随州城为曾都。

曾都区历史悠久,因华夏始祖炎帝神农在这里诞生,而被称为我国农耕文化发祥地;因举世闻名的曾侯乙古墓大型编钟的出土改写了世界音乐史,而被誉为东方古乐乡。从1961年起,境内出土的旧石器时代砍伐石器工具是“长江流域第一次发现”,新石器时代的三里岗镇冷皮垭遗址是江汉地区新石器文化的典型代表,城东西花园遗址被定为“独立的文化类型”。

考古证实,西周早期曾国政治中心就在今湖北随州。

曾侯乙墓九鼎八簋

曾侯乙墓九鼎八簋

随州叶家山墓群的考古发掘证实,西周早期曾国政治中心就在今湖北随州。从铜器出土范围看,西周早期曾国并不大,似应仅局限随州的漂水流域,但随着鄂被周的消灭,曾国迅速地扩展至汉北及河南新野一带,成为替代鄂国的名符其实的汉东第一大国。

曾国国君墓地文物

曾国国君墓地文物

从2011年2月份开始,湖北省文物局组织考古人员对位于随州市经济开发区淅河镇蒋寨村八组的叶家山墓地进行发掘,面积3700平方米,共发现墓葬65座和1座马坑,除2座大墓未掘外,其余墓葬都已发掘完毕,出土陶、铜、瓷、漆木、玉石等各类文物739件套,青铜器多达325件。黄凤春说,叶家山墓群比已知的曾侯乙墓要早500余年,说明此处墓地应是与早期曾国、曾侯相关的一处家族墓地。在发掘的这批墓葬中,5座墓葬出土的铜器都发现有“曾”“侯”“曾侯”和“曾侯谏”的铭文。根据墓葬规格和出土铭文初步判定,这五座墓葬可能为曾侯谏墓、曾侯谏夫人愧氏墓、曾侯谏之子白生或其夫人墓。考古人员在叶家山墓地周围又新发现了9处商周时期的大型聚落遗址。其中,以已知的庙台子遗址为中心的聚落群最大,面积达30万平方米,有城墙、壕沟和大型建筑基址的遗迹,应当是西周早期的一个重要古城。叶家山墓地与庙台子遗址相距不足1公里,初步判定,叶家山墓地的主人当与庙台子遗址有关,庙台子遗址可能是西周早期曾国都城之所在。这一发现也证实,“缯”与曾无关,曾国的政治中心应在现湖北随州。

曾国文物

曾国文物

关于曾国其名,在春秋、战国的文献里,都只有鄫国(缯国)记载。但是从宋代开始,却有曾国出土的青铜器在著录出现。近10多年来,在南阳盆地南部和湖北枣阳、随州一带的随枣地区,相继出土了不少曾国的青铜器。特别是1978年随县擂鼓墩曾侯乙墓的出土,说明春秋战国时代存在一曾国。在考古发掘的卜辞和青铜铭文上面,屡屡可见存在以“曾”为名的诸侯国。而近代战国曾侯乙墓的发现引起考古众多争议,战国之曾与春秋之曾的关系,曾随二国的关系,汉东曾国与中原曾国的关系等,被称为“曾国之谜”。国际欧亚科学院院士、清华大学出土文献研究与保护中心主任李学勤、石泉等主张随国和曾国乃是一国二名。 杨宽、钱林书认为曾国与随国同时并存。

国际欧亚科学院院士、清华大学李学勤主任仔细解读曾侯舆编钟铭文

国际欧亚科学院院士、清华大学李学勤主任仔细解读曾侯舆编钟铭文

目前通过考古发掘所见的曾侯达15位,这在周代考古中绝无仅有。这一系统发现极大完善了曾国历史的进程,填补了两周史上关于“曾”记载缺失的空白。从曾国这个诸侯国的切面,不仅可以看到周朝的历史,也看到华夏文明的历史。

曾仲斿父壶

曾仲斿父壶

20世纪50至70年代,京山苏家垅等地出土曾国青铜器群,开始了科学考古学意义上的研究。1978年曾侯乙墓发掘,以随州叶家山和文峰塔、枣树林、汉东东路、枣阳郭家庙、京山苏家垄等考古发现为标志,掀起了曾国历史研究的新高潮。随州叶家山西周曾侯墓地的发掘,为重新评价曾国历史地位提供了材料。 郭家庙墓地为春秋早期曾国国君墓地,与西周早期的叶家山曾侯墓地、战国早期的曾侯乙墓共同构建了曾国考古的年代序列的关键节点,为研究曾国历史与周代封国制度提供了重要资料。

随着考古不断取得新进展,湖北境内的枣阳郭家庙、京山苏家垄等地点,都发现了西周晚期至春秋早期的曾国遗存。曾国考古遗存的分布证明,西周晚期到春秋早期曾国疆域广大。

2017年,京山市苏家垄墓群考古遗址公园被列入第三批国家考古遗址公园立项名单和考古遗址公园建设计划。

曾晋关系

湖北的曾国与山西的晋国同属周朝分封的姬姓国,都在西周早期周成王初年受封。考古发现显示,曾国与晋国早有往来:山西曲村墓地出土的两件“南宫姬”鼎,从形制到铭文都显示了曾晋两国在西周早期已有密切交往。著名的曾侯乙编钟铭文中也有关于晋国乐律名称的记载。与晋国相比,曾国青铜器地域风格明显,装饰更为华丽。曾国和晋国两国作为宗周文化的传承者和创新者,共同创造了灿烂的青铜文明。

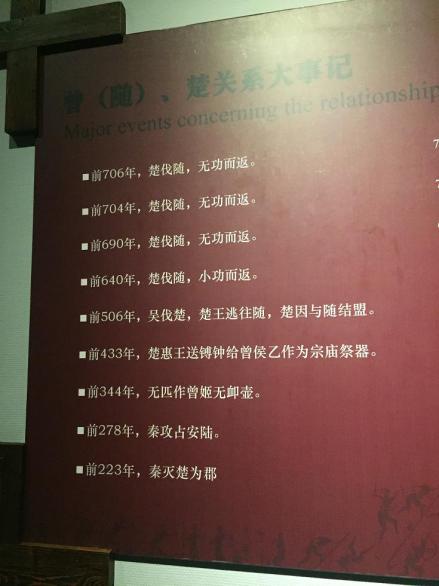

曾楚关系

曾楚关系大事记

曾楚关系大事记

在春秋早期,曾国军事实力雄厚,在楚国之上。周天子的几次南征战事,分封控制南土的曾国都首当其冲,为中南方诸侯国军的先锋。 (详参见词条昭王南征等)

认为春秋时期,楚随对立,楚武王三次伐随,第三次竟死于军中。而从曾侯乙墓的发现看,年事已高的大国之君楚惠王竟为小国之侯曾侯乙送了一份厚礼,曾侯编钟2013年出土于湖北随州文峰塔墓地,上面有180多个铭文,记载了前506年时,吴王伐楚,攻破占领楚都城郢后,楚昭王逃到“曾”国,吴军追来,被曾国保护的历史 。(详参见词条吴破楚入郢之战)

曾国即是随国 ,前672年,楚堵敖想杀害弟弟熊恽,熊恽于是逃到随国;熊恽在得到随国人的支持后,便联合随国人袭击、杀死楚堵敖,夺得国君之位,成为楚成王。

这也说明了为何东周中后期,曾楚关系的友好,因为曾国曾多次帮助楚国国君,对楚国两代国君楚成王和楚昭王有救命庇护,并助其复位之恩。

曾国青铜鼎

曾国青铜鼎

战国中期,曾国被楚国吞并,因曾国在史书和当时实际生活中多被称为“随国”,随作为地名取代了曾作为地名的作用。曾国宗室后裔于是以随为氏,大约在唐代以后(《新唐书·艺文志》卷五十七首次出现隋氏名——太学助教隋德素 ),随氏又改为隋氏,这就是栖霞隋氏的由来,也是如今中国绝大部分汉姓隋氏的由来。

铜为当时重要的战略物资,曾国能够获取大量铜料铸造青铜器,与曾国的地位有关。曾国在西周早期立国,属周王室同姓诸侯国,始封地位于古代一条重要的南北通道——随枣走廊上。而随枣走廊正是“金道锡行”的主线路,即铜路的南方线路。曾国因其分封位置及与周王朝的紧密关系,受命于周王朝,承担着控制、运输、管理南方铜、锡资源的职责。‘曾伯桼’青铜器铭文‘克逖淮夷’,进一步证实这点。苏家垄遗址还发现大规模曾国冶铜遗存,包括炼铜炉和铜锭、炉渣、炉壁、范等遗物,展现了铜冶炼、生产、流通、使用诸多环节。多重证据表明,曾国是‘金道锡行’运输线上的重要转运枢纽。其获取铜料铸造青铜器有‘近水楼台’之便,出土大量青铜器不足为奇。从曾国出土大量青铜器看,当时的曾国实力绝对不容小觑。

铜作为当时重要的战略物资,由国家掌控。国家对外赏赐的是独有资源,比如青铜礼器、玉器或是用优质陶土做的陶礼器。而接受纳贡,或用武力获得的,主要为原材料,其中很重要的就是做青铜器的原料——铜和锡。伴随着“金道锡行”通往周王朝的都邑,大量的铜、锡资源运到中原,为创造辉煌的青铜文明奠定了基础。

邮票上的曾仲斿父壶

邮票上的曾仲斿父壶

1973年11月20日,邮电部决定发行《文化大革命期间出土文物》邮票一套共12枚。其中第10枚“曾中斿父壶”(面值10分)是新中国第一件在“国家名片”上亮相的湖北出土文物。“曾仲斿父壶”与司(后)母戊大方鼎、四羊方尊一同被列为中国十大国宝青铜器,1966年出土在湖北省京山市,同时出土了二件,现分别藏于中国国家博物馆和湖北省博物馆。巧合的是,第二件(套)在“国家名片”上亮相的湖北文物也是曾国文物,为随州出土的“曾侯乙编钟”,邮票1987年12月10日发行。由此可见曾国在湖北文物中的份量。京山曾侯壶与随州曾侯乙编钟和荆州出土的越王勾践剑,是湖北省博物馆镇馆之宝。

苏家垄文化遗址

苏家垄文化遗址

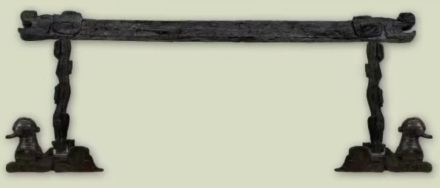

双龙首横梁 双首共身龙形虡 双凤底座 编磬

双龙首横梁 双首共身龙形虡 双凤底座 编磬

大家都熟悉曾侯乙,而根据年代,曾伯桼应该是曾侯乙早300年前的先祖。在曾伯桼墓葬中,多件铜器有铭文“曾伯桼”,“曾伯桼”壶铭文有“克逖淮夷”等重要内容。在他夫人的墓中,铜器上有“陔夫人芈克”等重要铭文。铭文之多,在春秋时期青铜器中极为罕见。

从铭文上看,曾伯桼自述的口吻是“为民父母”,芈克能嫁给曾国统治者,在楚国地位也不低,推测不是公主就是贵族女儿。“陔夫人芈克”铭文簠是现今可见较早的反映曾国与早期楚国关系的考古实证。

‘曾伯桼’青铜器群还发现与‘金道锡行’相关重要信息,古人把铜当金,锡是铸造青铜必需的物质,金道锡行就是青铜之路。”“2017年中国考古新发现”点评专家、武汉大学教授张昌平称,青铜当是重要战略物资,但西周都城及周边并不产铜。一件藏于国家博物馆有“金道锡行”铭文的传世青铜器,指明先秦中国有一条“青铜之路”,但因该器物出土地点不明,学界一直有争议。令人惊喜的是,苏家垄最新出土的“曾伯桼”青铜器群,与该器物比对,铭文均有“曾伯桼”“克逖淮夷”等内容,印证“金道锡行”确实存在,对探讨早期中国青铜资源的流通及周王朝经营南方有着重要意义。

此外,苏家垄遗址发现约70万平方米铜矿炼渣遗迹,出土炼铜炉、铜锭等。这是考古界首次发现大规模曾国冶铜遗存,展现了青铜冶炼、生产、流通诸多环节。方勤称,铜绿山等南方产铜区的铜开采、冶炼后,经随枣走廊运到周王朝都城,这里应是沿线重要节点之一。

湖北省博物馆馆长、省文物考古研究所所长方勤介绍,曾国一度非常强大,出土文物中“克逖淮夷”等铭文,印证了曾国控制淮夷(中国东部的黄淮、江淮一带)的史实。

苏家垄遗址是与叶家山、郭家庙、文峰塔和擂鼓墩等遗址点并存的曾国考古发现,这些考古发现建构了传世文献并不明确的曾国,并使之成为周代物质文化面貌最为明晰的诸侯国之一。墓地出土的曾侯仲子斿父九鼎、埋葬7车的车马坑,以及规模宏大的聚落等,暗示这里存在作为曾国都城的可能性。

京山市苏家垄出土九鼎八簋(缺一簋)

京山市苏家垄出土九鼎八簋(缺一簋)

四龙曾徽

四龙曾徽

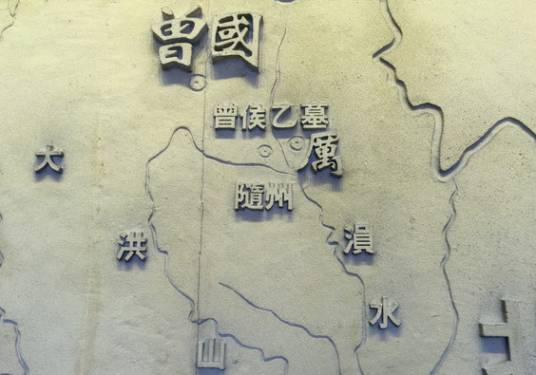

曾国文物出土分布图

曾国文物出土分布图

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。