-

耶稣会士 编辑

【耶稣会士】(Jesuits),耶稣会(Society of Jesus;Jesuits)亦称“耶稣连队”成员的统称。罗马天主教国际性修会。源自西班牙语Campania de Jesu,意为“耶稣军旅”。1534年,由西班牙人依纳爵·罗耀拉创于巴黎蒙塞拉特隐修院。该会的宗旨是:教士灵性的增长和拯救世人。1540年,获教宗保罗三世正式批准。1541年,罗耀拉当选为首任会长。总部设于意大利罗马。

中文名:耶稣会士

外文名:Jesuits

创立时间:1534年

创立人:伊纳爵·罗耀拉

耶稣会士采取连队化组织结构,教阶分明,有总会长(general)实行集权控制,禁止成员担任教廷的高级职务。耶稣会士一向因其博学而受人尊敬,这与他们所受的严格训练分不开。成为一名耶稣会士首先要申请并通过基本素质考核而成为见习修士。两年见习修行期后进入待受神职者阶段,花3—5年研修文学和哲学,同时不断进行简单的宣誓,此后还要在特定的教廷职务上帮忙2—3年,通常是在中学任教。接着进入为期四年的神学研究阶段,结束时正式发“三绝”誓愿﹐最后才成为耶稣会最正式的成员,绝对效忠教会和服从总会长。

耶稣会其最高权力机构是耶稣会公会,隶属于教宗,下分省会、协作区、独立的副省会等。耶稣会士须立“三绝”誓愿,绝对效忠教宗和服从总会长。1773年,教宗克雷芒十四曾解散该会。1814年,教宗庇护七世又予恢复。耶稣会成立不久,即开始向亚洲、非洲、美洲派遣传教士。

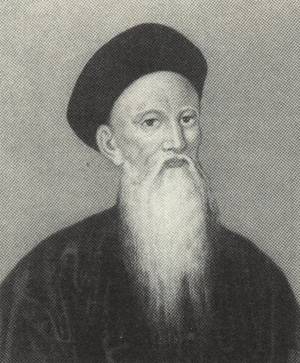

中国耶稣会的开创者是意大利人利玛窦。(利玛窦墓碑北京阜成门外车公庄)他于万历十一年入居肇庆。在耶稣会远东巡视员范礼安领导下,为耶稣会在华传教需要,他制订了一整套入乡随俗的“调和策略”,主要内容包括:结交中国士大夫和中国朝廷;传播西方科学技术和其他人文科学;遵行儒家习俗,尤其赞同中国教徒实行祭祖祭孔礼仪。这一策略为后来大多数耶稣会士所执行。他们结交的士大夫,如沈一贯、叶向高、徐光启、邹元标、焦竑、沈德符、李贽、李之藻、章潢、方以智、何乔远、袁宏道、袁中道、杨廷筠等均是万历、天启、崇祯朝的重要人物与知名之士。其中徐光启、李之藻、杨廷筠受洗入教,成为明末天主教三大柱石。

万历三十二年,中国内地耶稣会从澳门教区独立出来。四十三年经总会长阿瓜维瓦批准,成为独立的副省会。至明末,历任中国耶稣会首领和副会长的有卡布拉尔、孟三德、利玛窦、龙华民、罗如望、阳玛诺、傅泛济、艾儒略。自1552年至1800年,在华外国耶稣会士约七百八十多名,中国耶稣会士约一百三十多名。来华耶稣会士中,葡萄牙籍最多,其次是法国、意大利、比利时、德国、西班牙、奥地利、波兰、瑞士籍的。耶稣会在中国发展很快,崇祯十年有教徒四万人,康熙三十九年(1700)达三十万。康熙六年有教堂一百五十九座,遍布于今浙江、福建、河南、湖北、江苏、广西、广东、山西、陕西、山东、四川、云南、河北等省及北京。

对耶稣会士传播的基督教,明末有两种不同的看法。徐光启等认为它可以“补益王化,左右儒术”;南京礼部尚书沈漼等人则认为它“诳诱愚民”,“志将移国”。因而导致明末思想界护教与反教的论争。这种论争一直延续到近现代。中华人民共和国成立以来,学术界从中西思想文化交流的角度,对明清耶稣会士的传教活动、成就、影响和作用等,相继发表过一些著述和评介。一般认为,明清传教士作为中西思想文化交流的媒介,在中学西渐和西学东渐活动中,向中国传播西方知识,向西方介绍中国思想文化,对丰富当时中国学者的知识、开阔中西学者的眼界,对明末清初思想、学风的变革,都有一定贡献和深远的历史影响。向中国引入了近代科学。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。