-

潘世恩 编辑

潘世恩(1770年1月17日——1854年 ) ,字槐堂,号芝轩,江苏省苏州府吴县(今江苏省苏州市)人,清朝大臣。

乾隆五十八年(1793年)癸丑一甲一名进士,状元及第,授翰林院修撰。历任礼部、兵部、户部侍郎,云南、浙江、江西等省学政,内阁学士、尚书、左都御史。道光时,擢军机大臣。累官至武英殿大学士、太子太保,加太傅。

潘世恩一生为官谨慎,“守口如瓶,防意如城”。入枢垣17年不与疆吏交一牍。在皇帝面前有所陈奏或论荐,非宣布不告于人。咸丰登基,潘已面临退休,再次举荐林则徐、姚莹和冯桂芬。潘世恩学识渊博,曾任《四库全书》总裁。著作有《读史镜古编》、《思补斋诗集》、《思补斋笔记》等。

全名:潘世恩

字:槐堂

号:芝轩

谥号:文恭

所处时代:清朝

民族族群:汉族

出生地:江苏吴县

出生日期:1770年1月17日

逝世日期:1854年

主要成就:举荐林则徐

本名:潘世辅

乾隆五十八年(1793),考中一甲一名进士(即状元),授修撰。

嘉庆二年(1797),大考一等,擢升侍读。十月,擢升左春坊左庶子,署理日讲起居注官。和珅认为他年轻有为,有才能和声望,欲收为己用,被潘世恩拒绝。按照惯例应当升迁,和珅压着题本不上奏。

嘉庆四年(1799)正月,嘉庆帝亲政,擢升侍讲学士。一年之内,历任侍读学士、詹事府少詹事、詹事府詹事,升任内阁学士。

嘉庆六年(1801),升任礼部左侍郎,历任兵部侍郎、户部侍郎、吏部侍郎,督云南、浙江、江西学政。

嘉庆十七年(1812),擢升工部尚书,调任户部尚书。

嘉庆十九年(1814),母亲去世,潘世恩守制归乡,服除,以父亲年老请求在家侍养,正好他的儿子考中举人,他上折谢恩。奏折呈进皇宫,嘉庆帝大为不满,在他的折子上朱批道:“忠孝二字,不可歧视。懂得忠孝孰先孰后,近乎大道了”。作为一品大员,理应亲自来京奏请、谢恩,于是颁诏责斥说:”潘世恩奏请在家侍养老父;他的儿子中了举人,也上折谢恩。他系一品大员,理应亲自来京奏请、谢恩,即使因他父亲年过七旬,想在家侍养,在来京召见时,据实陈奏,朕定会允准。今他在折子里仅说他父亲的精神不如以前,并非病重,一刻也不能离开。来京往返不过月余,却怕跋涉,轻率地上疏陈请,有悖于人臣之义。命降为侍郎,准他在家侍养。侍养亲事毕来京,以侍郎补用”。于是降职侍郎。嘉庆帝认可他的孝顺,允许潘世恩终养,潘世恩居家十年。

道光七年(1827),父亲去世,服阕,补任吏部侍郎,历任左都御史、工部尚书、吏部尚书。

道光十三年(1833)四月,破格提拔为体仁阁大学士,管理户部。五月,改为管理兵部。潘世恩与其他三位内阁大学士——卓秉恬、穆彰阿、宝兴,合称“满汉四相”,而其余三人又皆是潘世恩的教习门生。潘世恩曾赠诗“翰苑由来重馆师,册年往事试寻思。即今黄阁三元老,可忆槐厅执卷时” 。穆彰阿称此“为二百年来所未有”。

道光十四年(1834)正月,历任军机大臣,兼翰林院掌院学士。

道光十五年(1835)二月,晋升东阁大学士,管理工部。七月,改为管理户部。

道光十六年(1836)正月,充上书房总师傅。

道光十七年(1837)正月,加太子太保。

道光十八年(1838),晋升武英殿大学士。潘世恩七十寿辰,道光帝御书一副对联赐他,上联是"粥亮宣就襄密勿",下联为"靖共介福锡康疆",横批"熙载延祺"。还赏赐了一批珍宝绸缎。同时,颁布诏谕道:"大学士潘世恩在内廷效力多年,端正、勤劳、谨慎,遇事细心。现届七旬,精神犹饱满。加恩赏戴翎,以示优遇"。

道光二十三年(1843)八月,道光帝特许他紫禁城乘轿。

道光二十八年(1848),以八十高寿,晋升太傅,赐紫缰,道光帝御书"寿"字和一副对联赐他,上联是"望重三公资燮理",下联是"祥开八勤衍期颐",横批"三朝省硕"。清朝生前加太傅者,“自金文通(金之俊)、洪文襄(洪承畴)、范文肃(范文程)、鄂文端(鄂尔泰)、曹文正(曹振镛)、长文襄(长龄)、阮文达(阮元)外,惟潘文恭公世恩而已” 。次年,潘世恩称病,屡次上书请求退休,道光帝下诏,词语恳切,挽留潘世恩,仅仅解除了机务。

道光三十年(1850),咸丰帝即位,再三上书,始得予告,食全俸,留其子于京邸。

咸丰二年(1852),乡举重逢,下诏就近参与顺天鹿鸣宴。次年,再次参与恩荣宴。

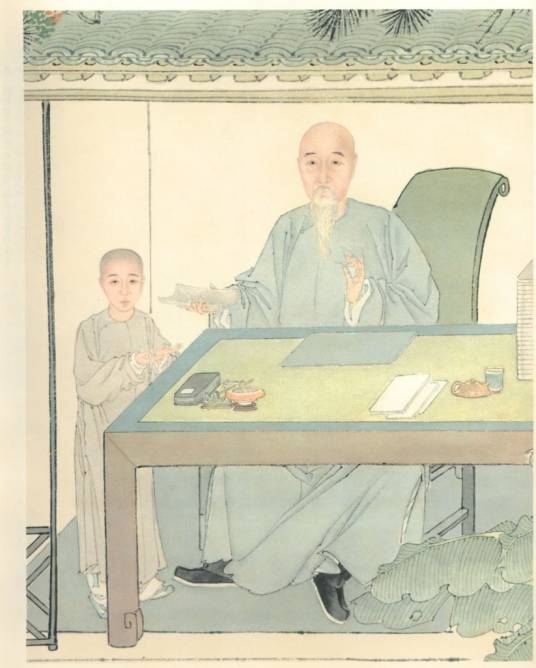

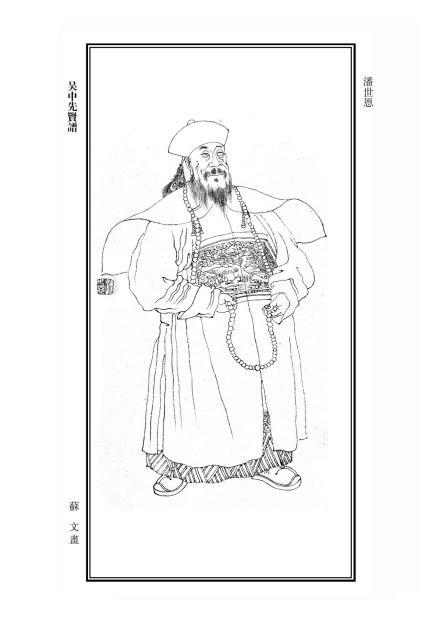

潘世恩

潘世恩

举荐林则徐

潘世恩支持林则徐的上奏,并认为穆彰阿主抚是错误的,但没有显示出来。咸丰初年,下诏推举人才,潘世恩已经在告,不惜得罪穆彰阿,上疏推荐林则徐和前任台湾道姚莹,得到咸丰帝的赞同。

为官谨慎

黑龙江将军请求增设都尔特六屯,潘世恩认为该地应当作为游牧之地,不应开垦,于是不允许。言官上奏山东盐课请归地丁,潘世恩认为山东场灶半毗连接淮河流域,一归地丁,听民自运自销,必为两淮引课之累,于是不允许。

顺旨阿附

潘世恩之所以倍受道光帝宠信,道光帝在为他七旬寿辰颁布的诏谕中已提到,即端正、勤劳、谨慎。潘世恩为人正派,办事尽力,谨小慎微,特别是善伺皇上的旨意,顺旨阿附,一切都按照道光帝的旨意行事,且尽自己的最大努力去做。与他同殿为臣,曾是他门生的权臣穆彰阿,与他的老师一样,也是个顺旨阿附的人物。当时人们给他俩编了一首诗,云:"著,著,著,主于洪福。是,是,是,皇上圣明。"顺旨阿附的潘世恩受到人们的讥斥。

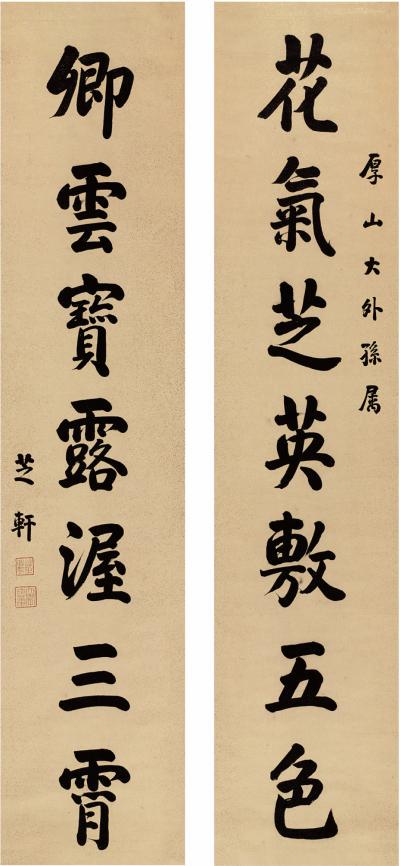

潘世恩书法对联

潘世恩书法对联

潘世恩在11岁的时候,祖父以“君子食无求饱”出题,潘世恩破题说“以食观君子志不在饱也”。祖父看了心里很高兴,认为他用了王沂公(王曾)“志不在温饱”语,已经具备了状元、宰相的度量。

乾隆四十九年(1784),16岁的潘世恩参加童试时,“终日端坐,不离试席”,吴县县令李逢春请来清江的进士杨懋行阅卷。杨懋行出上联“范文正(范仲淹)以天下自任”,潘世恩对下联“韩昌黎(韩愈)为百世之师”。杨懋行出上联“青云直上”,潘世恩对下联“朱绂方来”,杨懋行称赞说这孩子将来”必以文章名世”。接下来参加郡试,太守胡世诠读了潘世恩的文章,大加赞赏并把他拔至第一。他也认为潘世恩将来能做状元、宰相。在卷评上,他写道“制义代圣贤立言,以理明辞达为主。”吴中地区素称人文渊薮,归有光等前辈卓然以文章名世,是因为“理胜”的缘故。而在童试中出现这样言理明切且气宇不凡的文章,实属难得。如果能继续孜孜不倦,假以时日潘世恩“或当以文追步归、韩”。

《清史稿·卷三百六十三·列传一百五十》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。