-

杨元琰 编辑

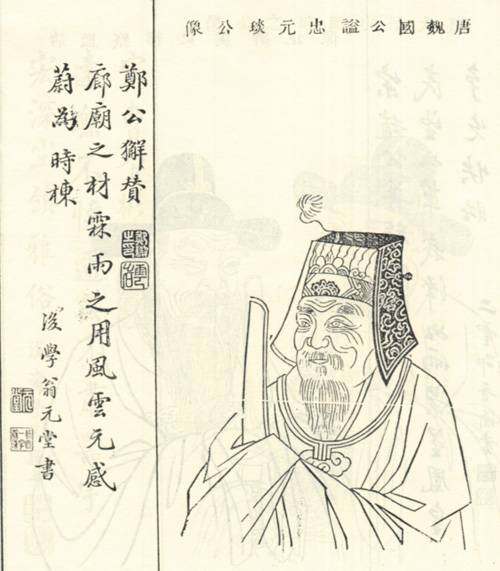

杨元琰(640-718),字温,虢州阌乡县(今河南省灵宝市)人。唐朝大臣,东汉太尉杨震十八代孙,隋朝礼部尚书杨尚希曾孙。

进士及第,起家梓州参军,迁平棘县令,政绩卓著,累迁荆州长史。交好张柬之,迁右羽林将军。参与神龙政变,进号云麾将军,册封弘农郡公,历任卫尉卿、光禄卿、刑部尚书、太子宾客,册封魏国公,年老致仕。

开元六年,去世,享年七十九,谥号为忠。

本名:杨元琰

字:温

所处时代:唐朝

民族族群:汉族

出生地:虢州阌乡县(今河南省三门峡市灵宝市)

出生日期:640年

逝世日期:718年

官职:太子宾客

爵位:魏国公

谥号:忠

天生不凡

杨元琰幼时说话时间晚,看相的人说:“说话晚的人心神安定,今后一起能成大器。”等到长大后,杨元琰容貌伟岸,仪态不凡,心胸度量为人所称赞。

小试牛刀

最初做平棘令,被人称为善于理政。载初年间,杨元琰凭借功劳多次升迁直到安南副都护,又历任蕲、蒲、晋、魏、宣、许六州刺史,凉、梁二都督,荆府长史。前后九度凭借品行纯洁升官晋级,朝廷多次降下诏书褒扬赞美他。

诛杀二张

长安年间,张柬之代替杨元琰来做荆州长史,和杨元琰泛舟江中,谈到武则天篡权,讨论武氏宗族擅权的情况,杨元琰讲话慷慨激昂,有恢复大唐之意。等到张柬之参知政事,上奏引荐杨元琰为右羽林将军。到了京都,张柬之对他说:“还记得当年在江中说的话吗?今日对你的封授,意义巨大啊!”于是联合杨元琰和李多祚等人,定下诛杀张易之兄弟的计谋。神龙革命之后,杨元琰出任云麾将军,册封弘农郡公,食邑实封为五百户,还赐予铁券,宽恕十次死刑。

急流勇退

不久,张柬之、敬晖等被武三思陷害,杨元琰发觉事态有变,于是上奏请求削发出家,仍旧辞去官职爵位以及食邑实封。中宗不答应。敬晖听说之后,嘲笑他说:“之前我不知道你是上奏请求出家,要是知道的话,就应当赞成这件事,剃去胡人的头发岂不是很好。”元琰胡须多,敬晖时常戏谑他。杨元琰说:“功成名就,再不隐退就会有危险。这是我出自内心的请求,不是无缘无故的。” 敬晖知道了他的意思,很是吃惊而且心中不悦。

等到敬晖等被问罪,杨元琰最终凭借先知先觉而获得保全。不久加授金紫光禄大夫,转为卫尉卿。第二年,李多祚等被诛杀,杨元琰因为曾与李多祚一同立功,也被下狱调查案件的情状。多亏中书侍郎萧至忠保荐辩白,最终得以免罪,又转为光禄卿。景云年间,上疏请求削去自己所在的官爵,转而追赠父亲的官职。皇帝答应了,追赠其父为越州长史。

加官进爵

唐睿宗复位后,杨元琰多次升迁,直到刑部尚书,改封魏国公。开元初年,拜太子宾客,直到退休。开元六年,在家中去世,享年七十九。

杨元琰者,字温,虢州阌乡人,汉太尉震十八代孙。生数岁未言,相者视曰:"语迟者神定,必为重器。"及长,秀眉美须髯,崇肩博颐。居父丧,七日不食。服除,补梓州参军、平棘令,课最第一,御史府表其政,玺书褒厉。再擢永宁军副使,忤用事者免。载初中,为安南副都护,三徙为荆府长史,五迁州刺史,咸有风绩。

初,张柬之代为荆州,共乘舻江中,私语外家革命,元琰悲涕慷慨,志在王室。柬之执政,故引为右羽林将军,谓曰:"江上之言,君叵忘之,今可以勉!"乃与李多祚等定计斩二张。进云麾将军,封弘农郡公,实封户五百,赐铁券恕十死。敬晖等为武三思所构,元琰知祸未已,乃诡计请祝发事浮屠,悉还官封。中宗不许。晖闻,尚戏曰:"胡头应祝。"以多鬛似胡云。元琰曰:"功成不退,惧亡。我不空言。"晖感之,然已不及计。晖等死,独元琰全。

再迁卫尉卿,又上官封,愿追宠其亲,帝哀怜,赠越州都督长史。李多祚死太子难,元琰坐厚善,系狱,萧至忠救之,免。睿宗立,数上书乞骸骨,不听。四迁刑部尚书,封魏国公。徙太子宾客,诏设位东宫,太子为拜。俄致仕。开元六年卒,年七十九,谥曰忠。生平无留蓄,中外食其家常数十人。临终,敕诸子薄葬。

子仲昌,字蔓。以通经为修文生。累调,不甚显。以河阳尉对策,玄宗擢第一,授蒲州法曹参军,判入异等,迁监察御史。坐累为孝义令。鸾降庭树,太守萧恕表其政,徙下邽。终吏部郎中。仲昌资长于吏。常分父邑租振宗党。御身以约,善与人交,士乐从之游云。

远祖:杨震,字伯起,东汉太尉。

天祖:杨真,北魏天水太守。

高祖:杨承宝,北周商直淅三州刺史。

曾祖:杨尚希,隋朝礼部尚书、高都平公。

祖父:杨旻,隋朝安定郡丞、丹水县公。

父亲:杨某,赠越州长史。

儿子:杨仲嗣,密州刺史;杨仲昌,吏部郎中。

参见《北史·卷七十五 列传第六十三》 《旧唐书 卷一百八十五下 列传第一百三十五 杨元琰传》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。