-

食品添加剂 编辑

食品添加剂,是指为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。很多食品添加剂是有毒的,有的还是剧毒。由于食品工业的快速发展,食品添加剂已经成为现代食品工业的重要组成部分,并且已经成为食品工业技术进步和科技创新的重要推动力。在食品添加剂的使用中,除保证其发挥应有的功能和作用外,最重要的是应保证食品的安全卫生。为了规范食品添加剂的使用、保障食品添加剂使用的安全性,国家卫生和计划生育委员会根据《中华人民共和国食品安全法》的有关规定,制定颁布了《食品安全国家标准–食品添加剂使用标准》(GB 2760–2014)。该标准规定了食品中允许使用的添加剂品种,并详细规定了使用范围、使用量。

涵义

食品添加剂漫画

食品添加剂漫画

按照这一定义,以增强食品营养成分为目的的食品强化剂,如膳食纤维、微量元素、维生素B12、低聚果糖、牛磺酸(常添加在功能饮料中)、左旋肉碱(减脂减重、增肌抗氧化)等等,则不应该包括在食品添加剂范围内。

不同组织或国家有不同的定义:

联合国粮农组织(FAO)和世界卫生组织(WHO)联合食品法规委员会:

食品添加剂是有意识地一般以少量添加于食品,以改善食品的外观、风味、组织结构或贮存性质的非营养物质。

欧盟:

食品添加剂是指在食品的生产、加工、制备、处理、包装、运输或存贮过程中,由于技术性目的而人为添加到食品中的任何物质。

美国:

食品添加剂是指有意使用的,导致或者期望导致它们直接或者间接地成为食品成分或影响食品特征的物质。

中国:

按照《中华人民共和国食品卫生法》第54条和《食品添加剂卫生管理办法》第28条,以及《食品营养强化剂卫生管理办法》第2条和《中华人民共和国食品安全法》第九十九条,中国对食品添加剂定义为:食品添加剂,指为改善食品品质和色、香和味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。

按照《食品安全国家标准–食品添加剂使用标准》(GB 2760–2014), 对食品添加剂定义为“为改善食品品质和色、 香、 味, 以及为防腐、 保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。 食品用香料、 胶基糖果中基础剂物质、 食品工业用加工助剂也包括在内。

特征

食品添加剂具有以下三个特征:

一是为加入到食品中的物质,因此,它一般不单独作为食品来食用;

二是既包括人工合成的物质,也包括天然物质;

三是加入到食品中的目的是为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要。

概念辨析

食品添加剂 ≠ 违法添加物

公众谈食品添加剂色变,更多的原因是混淆了非法添加物和食品添加剂的概念,把一些非法添加物的罪名扣到食品添加剂的头上显然是不公平的。

需要严厉打击的是食品中的违法添加行为,迫切需要规范的是食品添加剂的生产和使用问题。食品添加剂存在一些问题,比如来源不明,或者材料不正当,最容易产生的问题是滥用。

专家提醒市民,对食品添加剂无需过度恐慌,随着国家相关标准的即将出台,食品添加剂的生产和使用必将更加规范。当然,应该加强自我保护意识,多了解食品安全相关知识,尤其不要购买颜色过艳、味道过浓、口感异常的食品。

食品添加剂的主要作用大致如下:

防止变质

例如:防腐剂可以防止由微生物引起的食品腐败变质,延长食品的保存期,同时还具有防止由微生物污染引起的食物中毒作用。

又如:抗氧化剂则可阻止或推迟食品的氧化变质,以提供食品的稳定性和耐藏性,同时也可防止可能有害的油脂自动氧化物质的形成。

此外,还可用来防止食品,特别是水果、蔬菜的酶促褐变与非酶褐变。这些对食品的保藏都是具有一定意义的。

改善感官

改善食品感官性状——适当使用着色剂、护色剂、漂白剂、食用香料以及乳化剂、增稠剂等食品添加剂,可以明显提高食品的感官质量,满足人们的不同需要。

保持营养

保持提高营养价值——在食品加工时适当地添加某些属于天然营养范围的食品营养强化剂,可以大大提高食品的营养价值,这对防止营养不良和营养缺乏、促进营养平衡、提高人们健康水平具有重要意义。

方便供应

增加品种和方便性——市场上已拥有多达20 000种以上的食品可供消费者选择,尽管这些食品的生产大多通过一定包装及不同加工方法处理,但在生产工程中,一些色、香、味俱全的产品,大都不同程度地添加了着色、增香、调味乃至其他食品添加剂。正是这些众多的食品,尤其是方便食品的供应,给人们的生活和工作带来极大的方便。

方便加工

方便食品加工——在食品加工中使用消泡剂、助滤剂、稳定和凝固剂等,可有利于食品的加工操作。例如,当使用葡萄糖酸δ内酯作为豆腐凝固剂时,可有利于豆腐生产的机械化和自动化。

其他作用

特殊需要——食品应尽可能满足人们的不同需求。例如,糖尿病人不能吃糖,则可用无营养甜味剂或低热能甜味剂,如三氯蔗糖或天门冬酰苯丙氨酸甲酯制成无糖食品供应。

也有企业自己制定添加剂标准的,在行业龙头企业中就有人制定了不允许添加的防腐剂、甜蜜素、色素、香料。

常用食品添加剂

中国商品分类中的食品添加剂种类共有35类,包括增味剂、消泡剂、膨松剂、着色剂、防腐剂等,含添加剂的食品达万种以上。

其中,《食品添加剂使用标准》和卫生部公告允许使用的食品添加剂分为23类,共2400多种,制定了国家或行业质量标准的有364种。

主要有酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、胶基糖果中基础剂物质、着色剂、护色剂、乳化剂、酶制剂、增味剂、面粉处理剂、被膜剂、水分保持剂、营养强化剂、防腐剂、稳定剂和凝固剂、甜味剂、增稠剂、食品用香料、食品工业用加工助剂、其他等23类。

防腐剂——常用的有苯甲酸钠、山梨酸钾、二氧化硫、乳酸等。用于果酱、蜜饯等的食品加工中。

抗氧化剂——与防腐剂类似,可以延长食品的保质期。常用的有维生素C、异维生素C等。

着色剂——常用的合成色素有胭脂红、苋菜红、柠檬黄、靛蓝等。它可改变食品的外观,使其增强食欲。

增稠剂和稳定剂——可以改善或稳定冷饮食品的物理性状,使食品外观润滑细腻。他们使冰淇淋等冷冻食品长期保持柔软、疏松的组织结构。

膨松剂——部分糖果和巧克力中添加膨松剂,可促使糖体产生二氧化碳,从而起到膨松的作用。常用的膨松剂有碳酸氢钠、碳酸氢铵、复合膨松剂等。

甜味剂——常用的人工合成的甜味剂有糖精钠、甜蜜素等。目的是增加甜味感。

酸味剂——部分饮料、糖果等常采用酸味剂来调节和改善香味效果。常用柠檬酸、酒石酸、苹果酸、乳酸等。

增白剂——过氧化苯甲酰是面粉增白剂的主要成分。中国食品在面粉中允许添加最大剂量为0.06g/kg。增白剂超标,会破坏面粉的营养,水解后产生的苯甲酸会对肝脏造成损害,过氧化苯甲酰在欧盟等发达国家已被禁止作为食品添加剂使用。我国在2011年5月也禁止了过氧化苯甲酰作为增白剂。

香料——香料有合成的,也有天然的,香型很多。消费者常吃的各种口味巧克力,生产过程中广泛使用各种香料,使其具有各种独特的风味。

抗氧化剂

1.抗氧化剂的作用机理

抗氧化剂的作用机理是比较复杂的,存在着多种可能性。

⑴有的抗氧化剂是由于本身极易被氧化,首先与氧反应,从而保护了食品,如VE。

⑵有的抗氧化剂可以放出氢离子将油脂在自动氧化过程中所产生的过氧化物分解破坏,使其不能形成醛或酮的产物,如硫代二丙酸二月桂酯等。

⑶有些抗氧化剂可能与其所产生的过氧化物结合,形成氢过氧化物,使油脂氧化过程中断,从而阻止氧化过程的进行,而本身则形成抗氧化剂自由基,但抗氧化剂自由基可形成稳定的二聚体,或与过氧化自由基ROO–结合,形成稳定的化合物。

2.几种常用的脂溶性抗氧化剂

(1)BHA:丁基羟基茴香醚。因为加热后效果保持性好,在保存食品上有效,它是国际上广泛使用的抗氧化剂之一,也是中国常用的抗氧化剂之一。和其他抗氧化剂有协同作用,并与增效剂如柠檬酸等使用,其抗氧化效果更为显著。一般认为BHA毒性很小,较为安全。

(2)BHT:二丁基羟基甲苯。与其他抗氧化剂相比,稳定性较高,耐热性好,在普通烹调温度下影响不大,抗氧化效果也好,用于长期保存的食品与焙烤食品很有效。是国际上特别是在水产加工方面广泛应用的廉价抗氧化剂。一般与BHA并用,并以柠檬酸或其他有机酸为增效剂。相对BHA来说,毒性稍高一些。

(3)PG:没食子酸丙酯。对热比较稳定。PG对猪油的抗氧化作用较BHA和BHT强些,毒性较低。

(4)TBHQ:特丁基对苯二酚。是较新的一类酚类抗氧化剂,其抗氧化效果较好。

漂白剂

这类物质均能产生二氧化硫

苏丹红

2.食用天然色素,食用天然色素主要是由动植物组织中提取的色素,然而天然色素成分较为复杂,经过纯化后的天然色素,其作用也有可能和原来的不同。而且在精制的过程中,其化学结构也可能发生变化;此外在加工的过程中,还有被污染的可能,故不能认为天然色素就一定是纯净无害的。

合成食用色素同其他食品添加剂一样,为达到安全使用的目的,需进行严格的毒理学评价。包括:

①化学结构、理化性质、纯度、在食品中的存在形式以及降解过程和降解产物;

②随同食品被机体吸收后,在组织器官内的潴留分布、代谢转变和及排泄状况;

③本身及其代谢产物在机体内引起的生物学变化,亦及对机体可能造成的毒害及其机理。包括急性毒性、慢性毒性、对生育繁殖的影响、胚胎毒性、致畸性、致突变性、致癌性、致敏性等。

护色剂

护色剂又称发色剂。在食品的加工过程中,为了改善或保护食品的色泽,除了使用色素直接对食品进行着色外,有时还需要添加适量的护色剂,使制品呈现良好的色泽。

1.护色剂的发色原理和其他作用:

①护色作用,为使肉制品呈鲜艳的红色,在加工过程中多添加硝酸盐(钠或钾)或亚硝酸盐。硝酸盐在细菌硝酸盐还原酶的作用下,还原成亚硝酸盐。亚硝酸盐在酸性条件下会生成亚硝酸。在常温下,也可分解产生亚硝基(–NO),此时生成的亚硝基会很快的与肌红蛋白反应生成,稳定的、鲜艳的、亮红色的亚硝化肌红蛋白。故使肉可保持稳定的鲜艳。

②抑菌作用:亚硝酸盐在肉制品中,对抑制微生物的增殖有一定的作用。

2.护色剂的应用

含食品添加剂的饮料

含食品添加剂的饮料

抗坏血酸与亚硝酸盐有高度亲和力,在体内能防止亚硝化作用,从而几乎能完全抑制亚硝基化合物的生成。所以在肉类腌制时添加适量的抗坏血酸,有可能防止生成致癌物质。

虽然硝酸盐和亚硝酸盐的使用受到了很大限制,但至今国内外仍在继续使用。

其原因是亚硝酸盐对保持腌制肉制品的色、香、味有特殊作用,迄今未发现理想的替代物质。更重要的原因是亚硝酸盐对肉毒梭状芽孢杆菌的抑制作用。但对使用的食品及其使用量和残留量有严格要求。

酶制剂

酶制剂指从生物(包括动物、植物、微生物)中提取具有生物催化能力酶特性的物质。主要用于加速食品加工过程和提高食品产品质量。

中国允许使用的酶制剂有:

1.木瓜蛋白酶——来自未成熟的木瓜的胶乳中提取;

2.以及由米曲霉、枯草芽孢杆菌等所制得的蛋白酶;

3.α–淀粉酶——多来自枯草杆菌;

4.糖化型淀粉酶——中国用于生产本酶制剂的菌种有黑曲霉、根酶、红曲酶、拟内孢酶;

5.由黑曲霉、米曲霉、黄曲霉生产的果胶酶等。

增味剂

是指为补充、增强、改进食品中的原有口味或滋味的物质。有的称为鲜味剂或品味剂。

中国允许使用的增味剂有谷氨酸钠、鸟苷酸二钠和5’–肌苷酸二钠、5’–呈味核甘酸二钠、琥珀酸二钠和L–丙氨酸。

谷氨酸钠为含有一分子结晶水的L–谷氨酸一钠。易溶于水,在150℃时失去结晶水,210℃时发生吡咯烷酮化,生成焦谷氨酸,270℃左右时则分解。对光稳定,在碱性条件下加热发生消旋作用,呈味力降低。在PH为5以下的酸性条件下加热时易可发生吡咯烷酮化,变成焦谷氨酸,呈味力降低。在中性时加热则很少发生变化。

谷氨酸属于低毒物质。在一般用量条件下不存在毒性问题,而核甘酸系列的增味剂均广泛的存在于各种食品中。不需要特殊规定。

这些年,又开发了许多肉类提取物、酵母抽提物、水解动物蛋白和水解植物蛋白等。

防腐剂

是指能抑制食品中微生物的繁殖,防止食品腐败变质,延长食品保存期的物质。防腐剂一般分为酸型防腐剂、酯型防腐剂和生物防腐剂。

Ⅰ.酸型防腐剂

常用的有苯甲酸、山梨酸和丙酸(及其盐类)。这类防腐剂的抑菌效果主要取决于它们未解离的酸分子,其效力随 pH 而定,酸性越大,效果越好,在碱性环境中几乎无效。

1.苯甲酸及其钠盐:苯甲酸又名安息香酸。由于其在水中溶解度低,故多使用其钠盐。成本低廉。

苯甲酸进入机体后,大部分在9~15小时内与甘氨酸化合成马尿酸而从尿中排出,剩余部分与葡萄糖醛酸结合而解毒。但由于苯甲酸钠有一定的毒性,已逐步被山梨酸钠替代。

2.山梨酸及其盐类:又名花楸酸。由于在水中的溶解度有限,故常使用其钾盐。山梨酸是一种不饱和脂肪酸,可参与机体的正常代谢过程,并被同化产生二氧化碳和水,故山梨酸可看成是食品的成分,按照资料可以认为对人体是无害的。

3.丙酸及其盐类:抑菌作用较弱,使用量较高。常用于面包糕点类,价格也较低廉。

丙酸及其盐类,其毒性低,可认为是食品的正常成分,也是人体内代谢的正常中间产物。

4.脱氢醋酸(dehydroacetic acid)及其钠盐:为广谱防腐剂,特别是对霉菌和酵母的抑菌能力较强,为苯甲酸钠的2~10倍。该品能迅速被人体吸收,并分布于血液和许多组织中。但有抑制体内多种氧化酶的作用,其安全性受到怀疑,故已逐步被山梨酸所取代,其ADI值尚未规定。

Ⅱ.酯型防腐剂

包括对羟基苯甲酸酯类(有甲、乙、丙、异丙、丁、异丁、庚等),但其成本较高。

对霉菌、酵母与细菌有广泛的抗菌作用。对霉菌和酵母的作用较强,但对细菌特别是革兰氏阴性杆菌及乳酸菌的作用较差。

作用机理为抑制微生物细胞呼吸酶和电子传递酶系的活性,以及破坏微生物的细胞膜结构。其抑菌的能力随烷基链的增长而增强;溶解度随酯基碳链长度的增加而下降,但毒性则相反。但对羟基苯甲酸乙酯和丙酯复配使用可增加其溶解度,且有增效作用。在胃肠道内能迅速完全吸收,并水解成对羟基苯甲酸而从尿中排出,不在体内蓄积。中国仅限于应用丙酯和乙酯。

Ⅲ.生物型防腐剂

含食品添加剂的糖果

含食品添加剂的糖果

乳酸链球菌素的优点是在人体的消化道内可为蛋白水解酶所降解,因而不以原有的形式被吸收入体内,是一种比较安全的防腐剂,不会像抗生素那样改变肠道正常菌群,以及引起常用其他抗生素的耐药性,更不会与其他抗生素出现交叉抗性。

其他防腐剂包括双乙酸钠,既是一种防腐剂,也是一种螯合剂。对谷类和豆制品有防止霉菌繁殖的作用。

仲丁胺,该品不应添加于加工食品中,只在水果、蔬菜储存期防腐使用。市售的保鲜剂如克霉灵、保果灵等均是以仲丁胺为有效成分的制剂。

二氧化碳,二氧化碳分压的增高,影响需氧微生物对氧的利用,能终止各种微生物呼吸代谢,如高食品中存在着大量二氧化碳可改变食品表面的pH,而使微生物失去生存的必要条件。但二氧化碳只能抑制微生物生长,而不能杀死微生物。

甜味剂

是指赋予食品甜味的食品添加剂。按来源可分为:

(1)天然甜味剂,又分为糖醇类和非糖类。其中:

①糖醇类有:木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇、乳糖醇、麦芽糖醇、异麦芽糖醇、赤鲜糖醇;

②非糖类包括:甜菊糖甙、甘草、奇异果素、罗汉果素、索马甜。

(2)人工合成甜味剂其中磺胺类有:糖精、环己基氨基磺酸钠、乙酰磺胺酸钾。

①二肽类有:天门冬酰苯丙酸甲酯(又阿斯巴甜)、1–a–天冬氨酰–N–(2,2,4,4–四甲基–3–硫化三亚甲基)–D–丙氨酰胺(又称阿力甜)。

②蔗糖的衍生物有:三氯蔗糖、异麦芽酮糖醇(又称帕拉金糖)、新糖(果糖低聚糖)。

其他添加剂

此外,按营养价值可分为营养性和非营养性甜味剂,如蔗糖、葡萄糖、果糖等也是天然甜味剂。由于这些糖类除赋予食品以甜味外,还是重要的营养素,供给人体以热能,通常被看作食品原料,一般不作为食品添加剂加以控制。

1.糖精

学名为邻–磺酰苯甲酰,是世界各国广泛使用的一种人工合成甜味剂,价格低廉,甜度大,其甜度相当于蔗糖的300~500倍,由于糖精在水中的溶解度低,故中国添加剂标准中规定使用其钠盐(糖精钠),量大时呈现苦味。

一般认为糖精钠在体内不被分解,不被利用,大部分从尿排出而不损害肾功能。不改变体内酶系统的活性。全世界广泛使用糖精数十年,尚未发现对人体的毒害作用。

2.环己基胺基磺酸钠(甜蜜素)

1958年在美国被列为“一般认为是安全物质”而广泛使用,但在70年代曾报道该品对动物有致癌作用,1982年的FAO/WHO报告证明无致癌性。

美国FDA长期实验于1984年宣布无致癌性。但美国国家科学研究委员会和国家科学院仍认为有促癌和可能致癌作用。故在美国至今仍属于禁用于食品的物质。

3.天门冬酰苯丙氨酸甲酯

通常称作阿斯巴甜( AsPartame),又称甜味素、蛋白糖、天冬甜母、天冬甜精、天苯糖等,是一种二肽衍生物,食用后在体内分解成相应的氨基酸。阿斯巴甜的优点是甜度极高,大约是蔗糖的200倍,使用少量就能使人感到甜味,以至于可忽略其所含的热量。因甜味高和热量低,主要添加于饮料、调制乳、维他命含片或口香糖代替糖的使用。

许多糖尿病患者可以阿斯巴甜为代糖。但因高温会使其分解而失去甜味,故不适合用于烹煮和热饮。自发现以来,阿斯巴甜的安全性就存在一定争议,其中相当一部分来自于其分解产物——苯丙氨酸。

1965年,阿巴斯甜由美国一家制药厂在研发药物时无意间发现。1981年经美国FDA批准用于干撒食品、1983年允许配制软饮料后在全球100余个国家和地区被批准使用。中国也于1986年正式批准阿斯巴甜在食品中的应用,规定可用于罐头食品外的其他食品,其用量按生产需要适量使用。

含食品添加剂的糖果

含食品添加剂的糖果

4.乙酰磺胺酸钾

该品对光、热(225℃)均稳定,甜感持续时间长,味感优于糖精钠,吸收后迅速从尿中排除,不在体内蓄积,与天门冬氨酰甲酯1:1合用,有明显的增效作用。

5.糖醇类甜味剂

糖醇类甜味剂属于一类天然甜味剂,其甜味与蔗糖近似,多系低热能的甜味剂。品种很多,如山梨醇、木糖醇、甘露醇和麦芽糖醇等,有的存在于天然食品中,多数的通过将相应的糖氢化所得。而其前体物则来自天然食品。

由于糖醇类甜味剂升血糖指数低,也不产酸,故多用做糖尿病、肥胖病患者的甜味剂和具有防止龋齿的作用。该类物质多数具有一定的吸水性,对改善脱水食品复水性、控制结晶、降低水分活性均有一定的作用。但由于糖醇的吸收率较低,尤其是木糖醇,在大量食用时有一定的导致腹泻的能力。

6.甜叶菊甙

为甜叶菊中含的一种强甜味成分,是一种含二萜烯的糖苷。甜度约为蔗糖的300倍。

甜叶菊甙的口感差,有甘草味,浓度高时有苦味,因此往往与蔗糖、果糖、葡萄糖等混用,并与柠檬酸、苹果酸等合用以减弱苦味或通过果糖基转移酶或α–葡萄糖基转移酶使之改变结构而矫正其缺点。

国外曾对其作过大量的毒性实验,均未显示毒性作用。而在食用时间较长的国家,如巴拉圭对该品已有100年食用史,日本也使用达15年以上,均未见不良副作用报道。

研发动态

食品添加剂是食品工业中研发最活跃,发展、提高最快的内容之一,许多食品添加剂在纯度,使用功效方面提高很快,例如酶制剂,许多产品的活力、使用功效等年年甚至每季度都有新的进展。

所以绿色食品的加工企业应时刻注意食品添加剂行业发展的新动向,不断提高产品加工中食品添加剂的使用水平。

协同效应

虽然绿色食品的附加值较高,但仍然需要控制产品成本,因为天然添加剂的价格一般较高,这就要求绿色食品的生产厂家提高自身的研发能力,科学使用天然食品添加剂的复配技术可以减少添加剂使用量和更新产品,食品添加剂的复配可使各种添加剂之间产生增效的作用,在食品行业中称为“协同效应”。

“协同效应”的结果已不是相加,大多数情况中可以产生“相乘”结果,可以显著减少食品中食品添加剂的使用量,降低成本,中国对于复配型食品添加剂的管理法规可能有重大调整,各绿色食品的加工企业不妨相应地进行生产工艺技术的革新,使绿色食品添加剂的使用提高功效。

催生病原

英国《自然》杂志近日发表的一篇微生物学论文报告称,美国科学家通过全基因组测序和对比后认为,艰难梭菌(Clostridium difficile)的高毒菌株获得了代谢海藻糖的机制,而这种能力与疾病相关联。数据显示,很可能正是一种广泛使用的食品添加剂,“无意”中导致了这些流行菌株的出现。研究人员表示,这之间的关联可表明,一种本身“无害”的食品添加剂,也可能“无意”中促进了病原菌的出现。

毒性机理

食品添加剂的毒性是指其对机体造成损害的能力。毒性除与物质本身的化学结构和理化性质有关外,还与其有效浓度、作用时间、接触途径和部位、物质的相互作用与机体的机能状态等条件有关。

不论食品添加剂的毒性强弱、剂量大小,对人体均有一个剂量与效应关系的问题,即物质只有达到一定浓度或剂量水平,才显现毒害作用。

食品添加剂的安全使用非常重要。食品添加剂,特别是化学合成的食品添加剂大都有一定的毒性,要严格控制使用量。理想的食品添加剂,最好是有益无害的。

可致癌性

世卫组织指南

2023年5月,世卫组织发布了一份关于非糖甜味剂的新指南,建议大多数人应避免(avoid)食用安赛蜜、阿斯巴甜、糖精、三氯蔗糖、甜菊糖等非糖甜味剂。

这份名为《WHO advises not to use non-sugar sweeteners for weight control in newly released guideline》的指南中,世卫组织表示,有证据表明,使用非糖甜味剂对减少成人或儿童的体脂没有任何长期益处。此外,长期使用非糖甜味剂可能会产生潜在的不良影响,例如导致成人患2型糖尿病、心血管疾病和死亡率的风险增加。

IARC的结论

据报道,阿斯巴甜可能将在2023年8月被世卫组织下属的国际癌症研究机构(IARC)宣布为“可能的致癌物”。

6月举行的IARC专家会议,根据所有已公布的证据评估一些产品是否存在潜在危险,会上认定阿斯巴甜“可能对人体有致癌性”。

资料显示,IARC旨在进行和促进对癌症病因的研究,也进行世界范围内癌症的流行病学调查和研究工作。

IARC将物质致癌性分为五类:

1.类致癌物:对人体有明确致癌性的物质或混合物,如大气污染、砒霜、酒精、烟草、槟榔等;

2.A类致癌物:对人体致癌的可能性较高的物质或混合物,在动物实验中发现充分的致癌性证据,对人体虽有理论上的致癌性,而实验性的证据有限,如红肉、加工肉等;

2.B类致癌物:对人体致癌的可能性较低的物质或混合物,在动物实验中发现的致癌性证据尚不充分,对人体的致癌性的证据有限,如咖啡、泡菜、手机辐射、氯仿、滴滴涕、敌敌畏、汽油等;

3.类致癌物:对人体致癌性尚未归类的物质或混合物,对人体致癌性的证据不充分,在动物实验中致癌性证据不充分或有限;

4.类致癌物:对人体可能没有致癌性的物质,缺乏充足证据支持其具有致癌性的物质。

根据媒体报道,IARC可能会把阿斯巴甜列为“2B类致癌物”,即有可能对人类致癌,同一类别的还有手机辐射。

而以上所述的几乎所有致癌物或类致癌物中,甚至包括烟草,酒精,咖啡,槟榔,等等,都含有食品添加剂。

ICBA的应对

6月29日,国际饮料协会委员会(ICBA)执行主任凯特·洛特曼在官网发文,公共卫生主管当局应警惕这一观点,因为它与数十年来高质量的科学证据相矛盾,参考低质量的科学研究得出的结论可能误导广大消费者,期待对阿斯巴甜更广泛、更全面的食品安全审查。

JECFA的意见

此外,联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)也在调查阿斯巴甜对人体健康的影响。

事实上,自1981年以来,JECFA一直认为阿斯巴甜在接受的每日限量内是安全的。

例如,体重60公斤的成年人每天饮用12-36罐无糖汽水(具体取决于饮料中阿斯巴甜的含量)才会面临风险。这一观点也得到了包括美国和欧洲在内的国家监管机构的广泛认同。

市场反馈

事实上出于对安全和健康的顾虑,代糖行业早已开始了对新一轮甜味剂的替换。

英敏特提供的数据显示,2010年人工甜味剂在全球市场的占比达到91.84%,到2020年,这一数据已降至70.59%。

该报告列出的2006–2020年中国代糖使用情况看,安赛蜜和阿斯巴甜在近十年的使用率明显下滑。赤藓糖醇和甜菊糖苷则自2013年开始快速抬升,而至2018年,赤藓糖醇消费量增长率达到89.7%,2019增长翻倍。

有资料显示,相同甜度下,阿斯巴甜的成本仅为蔗糖的9.4%。

新生无糖产业

近年来,伴随着无糖、低糖的健康消费理念逐渐成为社会共识,以健康为卖点的无糖饮料行业得到快速发展。

艾媒咨询发布的《2023年中国无糖饮料行业研究及消费者洞察报告》显示,2015–2022年中国无糖饮料行业市场规模逐年增长,由22.6亿元飙升至199.6亿元,预计2023-2027年将持续放量增长,市场规模有望达748.9亿元。

艾媒咨询分析师认为,随着健康意识的不断普及,控糖趋势愈发明显,品种丰富的无糖饮料逐步成为饮料市场重要的新生主力品类。

至于无糖饮料是否会因为IARC的一纸判定而受到影响,食品产业分析师朱丹蓬告诉中国新闻周刊,目前并没有临床证据支撑阿斯巴甜确实致癌,也没有明确一天的摄入量或一次最大的摄入量是多少才会致癌,“离开剂量谈致癌就是耍流氓”。即便最终确定致癌,目前甜味剂的替代品有很多,包括罗汉果甜和代糖等,因此对世界范围内食品饮料格局不会有太大影响。

规范生产使用

生产监管

规范复配食品添加剂生产,严禁使用非食用物质生产复配食品添加剂。工商部门要监督食品添加剂销售者建立并严格执行进货查验、销售台账制度,严厉查处无照经营和违法销售假冒伪劣食品添加剂的行为。质检、工商、食药监等部门要严厉查处制售使用标签标识不规范的食品添加剂行为。

要始终保持高压态势,严厉打击非法添加行为。要落实记录、查验制度,记录要真实、完整、准确;对因未严格履行进货查验而销售、使用含非法添加物食品的,责令停产、停业;对故意非法添加的,一律吊销相关证照,依法没收其非法所得和用于违法生产经营的相关物品;对生产贩卖非法添加物的地下工厂主和主要非法销售人员,以及集中使用非法添加物生产食品的单位主要负责人和相关责任人,一律依法依规从重从快惩处。

使用监管

要严格执行食品添加剂进货查验、记录制度,严禁使用非食用物质生产复配食品添加剂,不得购入标识不规范、来源不明的食品添加剂,严肃查处超范围、超限量等滥用食品添加剂的行为,卫生部、食药监要尽快制定餐饮服务环节的使用规定,明确允许其使用的品种,指导餐饮服务单位规范其使用,不得虚假宣传、欺骗消费者。食品药品监管局要重点加强对提供火锅、自制饮料、自制调味料等服务的餐饮单位使用食品添加剂的监管。

严禁在食品中添加非食用物质。根据有关法律法规,任何单位和个人禁止在食品生产中使用食品添加剂以外的任何化学物质和其他可能危害人体健康的物质,禁止在农产品种植、养殖、加工、收购、运输中使用违禁药物或其他可能危害人体健康的物质。

系统治理

完善标准

从严审核、制定新品种国家标准,要求在2011年年底前,制定并公布复配食品添加剂通用安全标准和食品添加剂标识标准。及时审查公布获得进口许可的无国家标准食品添加剂的产品名单,拟生产同一品种食品添加剂的企业可以按相关规定提出制定标准立项建议,在卫生部制定并公布该标准后,按有关规定申请生产许可。

监督查验

要加大监督检查力度,实行网格化监管,明确责任,分片包干,消除监管死角。严格依法落实查验、记录制度,并作为日常监管检查的重点。督促建立健全检验制度,加密自检频次。完善监督抽检制度,强化不定期抽检和随机性抽检,特别要针对生鲜乳收购、活畜贩运、屠宰等重点环节和小作坊、小摊贩、小餐饮等薄弱部位,加大巡查和抽检力度,提高抽检频次,扩大抽检范围。推广应用快检筛查技术,提高抽检效率。

案件查办

要强化行政执法与刑事司法的衔接,发现非法添加线索要立即向公安等部门通报,严禁以罚代刑、有案不移。涉嫌犯罪的,公安部门要及早介入,及时立案侦查,影响重大或者跨省份的案件由公安部挂牌督办。

源头治理

对国家公布的食品中可能违法添加的非食用物质以及禁止在饲料和饮用水中使用的物质,要依法加强监管,要求生产企业必须在产品标签上加印“严禁用于食品和饲料加工”等警示标识,并建立销售台账,实行实名购销制度。要严密监测,坚决打击通过互联网等方式销售食品非法添加物行为。对农村、城乡结合部、县域结合部等重点区域,企业外租厂房、车间、仓库以及临建、出租房等重点部位,组织经常性排查,及时发现、彻底清剿违法非法“黑窝点”,坚决捣毁地下销售渠道。

长效机制建设

监测预警

加强食品污染物监测和食源性疾病监测网络建设,强化非法添加物和食品添加剂监测,及时开展安全评估,做到早发现、早报告、早预警,切实防范系统性风险。各地有关部门在监管中发现新的可疑非法添加物或易滥用的添加剂,要立即通报卫生部。卫生部应及时组织研究更新非法添加物和易滥用食品添加剂“黑名单”,并向社会公布。

协调联动

要密切协调配合,强化联合执法,规范信息发布。发现违法制售使用非法添加物和滥用食品添加剂的,要及时将信息通报给相关地区和部门。接到通报后,应当立即依法采取控制措施,查处违法行为。卫生部要会同有关部门,细化完善规范信息通报和建立协调联动机制的具体措施。

诚信自律

要加强食品生产经营行业管理,推动诚信体系建设,在食品行业开展“讲诚信、保质量、树新风”活动,引导企业树立安全发展、诚信经营的理念。2011年年底前,对所有食品生产经营者,建立食品安全信用档案。食品和食品添加剂等行业组织和企业要切实负起自律责任,积极开展自查自纠和内部监督,及时发现行业中存在的问题。

社会监督

建立健全食品安全有奖举报制度,设立专项奖励资金,指定专门部门负责,切实落实对举报人的奖励,保护举报人的合法权益,鼓励生产经营单位内部人员举报。加强食品安全信息员、协防员队伍建设。积极支持新闻媒体舆论监督,认真追查媒体披露的问题,及时回应社会关切,公开查处的食品安全案件。同时,要打击虚假新闻,对造成社会恐慌的假新闻制造者,要严肃追究责任。

科普教育

大力宣传相关法律法规和标准知识、各类违法添加和滥用食品添加剂行为及其危害,以及严厉惩处的措施,要宣传至农户、农企、农民专业合作社、食品生产企业、食品经营单位和餐饮服务单位及从业者,做到家喻户晓、应知尽知。要特别针对小作坊、小摊贩、小餐饮进行集中宣教培训,开展案例警示教育,了解相关法律法规和政策,自觉规范生产经营行为。

使用规范

在卫生部出台的《关于进一步规范保健食品原料管理的通知》中,以下天然的原料禁用:八角莲、土青木春、山莨菪、川鸟、广防已、马桑叶、长春花、石蒜、朱砂、红豆杉、红茴香、洋地黄、蟾酥等59种。因此绿色加工食品的生产中,生产厂在使用天然食品添加剂时一定要掌握合理的用量。

天然食品添加剂的使用效果在许多方面不如人工化学合成添加剂,使用技术也需求很高的水平,所以在使用中要仔细研究、掌握天然食品添加剂的应用工艺条件,不得为达到某种效果而超标加入。

防止滥用

如果没有合适的添加剂,加工食品就可能滋生大量有害微生物,只会更不安全。食品添加剂是为了改善食品品质和色、香、味以及为防腐等需要,按国家规定的种类和用量添加的。合理使用食品添加剂不影响安全,但部分高度加工食品营养价值低,过多食用不利于预防肥胖和糖尿病。

食品添加剂

食品添加剂

截至2006年12月底,全行业规模以上企业单位数579家。

2007年1–5月,中国全部食品及饲料添加剂制造企业实现累计工业总产值26,468,011千元,比上一年同期增长34.79%;实现累计产品销售收入25,413,141千元,比上一年同期增长33.57%;实现累计利润总额1,666,633千元,比上年同期增长42.25%。截至2007年5月底,全行业规模以上企业单位数623家。

存在问题

中国食品及饲料添加剂行业在快速发展的同时也存在一些问题,如:

1.产品品种少、数量少,资金不足、技术落后,缺少创新、仿制为主,标准缺陷形成监管漏洞和误区、添加剂安全问题严重等;

2.解决以上问题政府应制定行业标准,建立食品添加剂安全标识与追溯制度;

3.企业应注意添加剂的安全问题,开发符合市场需求的产品,行业向规模化方向发展,实现规模效益,积极进行技术的改革和产品创新等。

根据绿色食品加工企业所反映的问题来看,在食品添加剂的使用上主要有以下两个问题:

认识误区

人们往往认为天然的食品添加剂比人工化学合成的安全,实际许多天然产品的毒性根据检测手段,检测的内容所限,尚不能做出准确的判断,而且,就已检测出的结果比较,天然食品添加剂并不比合成的毒性小。

使用危害

食品添加剂的毒性是指其对机体造成损害的能力。毒性除与物质本身的化学结构和理化性质有关外,还与其有效浓度、作用时间、接触途径和部位、物质的相互作用与机体的机能状态等条件有关。

因此,不论食品添加剂的毒性强弱、剂量大小,对人体均有一个剂量与效应关系的问题,即物质只有达到一定浓度或剂量水平,才显现毒害作用。

综述

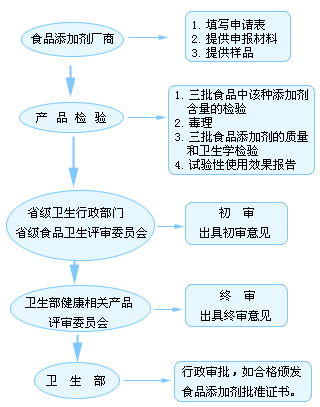

食品添加剂申报流程

食品添加剂申报流程

天然添加剂来自天然物,主要由植物组织中提取,也包括来自动物和微生物的一些色素。

人工合成添加剂是指用人工化学合成方法所制得的有机色素,主要是以煤焦油中分离出来的苯胺染料为原料制成的。

在很长的一段时间里,由于人们没有认识到合成色素的危害,并且合成色素与天然色素相比较,具有色泽鲜艳、着色力强、性质稳定和价格便宜等优点,许多国家在食品加工行业普遍使用合成色素。

随着社会的发展和人们生活水平的提高,越来越多的人对于在食品中使用合成色素会不会对人体健康造成危害提出了疑问。

大量的研究报告指出,几乎所有的合成色素都不能向人体提供营养物质,某些合成色素甚至会危害人体健康。

与此同时,当消费者吃着精美点心、快餐盒饭、香喷喷的热狗时,只消瞟一眼印刷精美的包装食品上的营养成分表,就会发现每种食品的配料表中都有添加剂成分。

据了解,转化脂肪、精制谷物制品、食盐、高果糖浆四种成分是在加工食品中最多见的,这几种成分危害着人体健康。

有些若过量也有危害,如:柠檬酸、甜菊糖苷、阿斯巴甜、甜蜜素、芬兰白色素、香兰素、乙基麦芽酚、山梨酸钾……基本上都没有危害,只要它的添加得不过量。

理解误区

造成食品添加剂行业混乱的另一大因素,是食品添加剂生产和使用企业对食品添加剂的使用存在理解上的误区。

当下,有很多食品添加剂生产使用者错误地认为,使用食品添加剂只要保证按照GB 2760等标准公告中的相应的使用范围、使用量添加就万事大吉,这种理解就过于片面。

譬如,被热议的“红烧肉中添加肉宝王中王”的事件,乍一看“肉宝王中王”的产品配料,其主要成分甲基环戊烯醇酮和乙基麦芽酚都属于我国批准使用的食品用香料。

但从红烧肉的烹制过程来讲,如果企业采购的是完全符合生产要求的合格肉,一般情况下是没有加香必要的,也就是技术上没有使用食品用香料的必要性,应尽量少用或不用。

如果企业是因为采购了不合格的肉,而通过加香等手段掩盖原有肉品香气不足的缺陷,就更加违反了食品添加剂“不应掩盖食品腐败变质”、“不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷而使用食品添加剂”的使用原则。

更有甚者,某些不法商家因为食品用香精并未不允许在生、鲜肉之外的肉制品中使用,便通过添加牛肉味香精变“鸡肉”为“牛肉”,欺骗消费者,这就属于以伪造为目的使用食品用香精的行为,应依法予以严惩。

又如,在GB 2760–2011标准中,食品添加剂三聚磷酸钠等磷酸盐被允许使用在复合调味料中,三聚磷酸盐的主要功能是水分保持剂,若其用在复合调味料中的主要目的是为下游行业在肉品腌制调味时起水分保持功能的话,则应认为三聚磷酸盐对固态调味料产品本身并不起食品添加剂的作用,对该调味料产品没有使用的必要性,应当从配方中去除。

因此,食品添加剂生产和使用者必须严格把握、正确理解食品添加剂的使用原则,深入了解被允许使用的食品添加剂特性,结合自身产品的工艺需要,绝不使用不具有技术上必要性的食品添加剂。

注意事项

(1)食品添加剂的作用

合理使用食品添加剂可以防止食品腐败变质,保持或增强食品的营养,改善或丰富食物的色,香,味等。

(2)使用食品添加剂的必要性

实际上,不使用防腐剂具有更大的危险性,这是因为变质的食物往往会引起食物中毒的疾病。另外,防腐剂除了能防止食品变质外,还可以杀灭曲霉素菌等产毒微生物,这无疑是有益于人体健康的。

(3)食品添加剂的安全用量

对健康无任何毒性作用或不良影响的食品添加剂用量,用每千克每天摄入的质量(mg)来表示,参照

GB 2760–2011 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准。

(4)不使用有毒的添加剂

例如,“吊白块”是甲醛亚硫酸氢钠,也叫吊白粉吊白块,化学式为NaHSO2·CH2O·2H2O。

由锌粉与二氧化硫反应生成低亚硫酸等,再与甲醛作用后,在真空蒸发器浓缩,凝结成块而制得。

“吊白块”呈白色块状或结晶性粉状,溶于水。常温时较稳定,在高温时可分解亚硫酸,有强还原性,因而具有漂白作用。

反应机理

在80℃以上就开始分解为有害物质,反应的化学方程式为:

6NaHSO2·CH2O·2H2O + 3H2O = 4NaHSO3 + 2HCOONa + HCOOH + 2H2O + 3CH3OH

在110℃时分解为甲醛,反应方程式为:

NaHSO2·CH2O = NaHSO2+ CH2O

NaHSO2 + H2O =NaHSO3 + 2⁺

它可使人发热头疼,乏力,食欲减退等。一次性食用剂量达到10g就会有生命危险。

“吊白块”主要用在印染工业中作为拢染剂和还原剂,它的漂白,防腐效果更明显。

卫生部令第73号

第一条 为加强食品添加剂新品种管理,根据《食品安全法》和《食品安全法实施条例》有关规定,制定本办法。

第二条 食品添加剂新品种是指:

(一)未列入食品安全国家标准的食品添加剂品种

(二)未列入卫生部公告允许使用的食品添加剂品种

(三)扩大使用范围或者用量的食品添加剂品种。

第三条 食品添加剂应当在技术上确有必要且经过风险评估证明安全可靠。

第四条 使用食品添加剂应当符合下列要求:

(一)不应当掩盖食品腐败变质

(二)不应当掩盖食品本身或者加工过程中的质量缺陷

(三)不以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂

(四)不应当降低食品本身的营养价值

(五)在达到预期的效果下尽可能降低在食品中的用量

(六)食品工业用加工助剂应当在制成最后成品之前去除,有规定允许残留量的除外。

第五条 卫生部负责食品添加剂新品种的审查许可工作,组织制定食品添加剂新品种技术评价和审查规范。

第六条 申请食品添加剂新品种生产、经营、使用或者进口的单位或者个人(以下简称申请人),应当提出食品添加剂新品种许可申请,并提交以下材料:

(一)添加剂的通用名称、功能分类,用量和使用范围

(二)证明技术上确有必要和使用效果的资料或者文件

(三)食品添加剂的质量规格要求、生产工艺和检验方法,食品中该添加剂的检验方法或者相关情况说明

(四)安全性评估材料,包括生产原料或者来源、化学结构和物理特性、生产工艺、毒理学安全性评价资料或者检验报告、质量规格检验报告

(五)标签、说明书和食品添加剂产品样品

(六)其他国家(地区)、国际组织允许生产和使用等有助于安全性评估的资料。

申请食品添加剂品种扩大使用范围或者用量的,可以免于提交前款第四项材料,但是技术评审中要求补充提供的除外。

第七条 申请首次进口食品添加剂新品种的,除提交第六条规定的材料外,还应当提交以下材料:

(一)出口国(地区)相关部门或者机构出具的允许该添加剂在该国(地区)生产或者销售的证明材料

(二)生产企业所在国(地区)有关机构或者组织出具的对生产企业审查或者认证的证明材料。

第八条 申请人应当如实提交有关材料,反映真实情况,并对申请材料内容的真实性负责,承担法律后果。

第九条 申请人应当在其提交的本办法第六条第一款第一项、第二项、第三项材料中注明不涉及商业秘密,可以向社会公开的内容。

食品添加剂新品种技术上确有必要和使用效果等情况,应当向社会公开征求意见,同时征求质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理、工业和信息化、商务等有关部门和相关行业组织的意见。

对有重大意见分歧,或者涉及重大利益关系的,可以举行听证会听取意见。

反映的有关意见作为技术评审的参考依据。

第十条 卫生部应当在受理后60日内组织医学、农业、食品、营养、工艺等方面的专家对食品添加剂新品种技术上确有必要性和安全性评估资料进行技术审查,并作出技术评审结论。对技术评审中需要补充有关资料的,应当及时通知申请人,申请人应当按照要求及时补充有关材料。

必要时,可以组织专家对食品添加剂新品种研制及生产现场进行核实、评价。

需要对相关资料和检验结果进行验证检验的,应当将检验项目、检验批次、检验方法等要求告知申请人。安全性验证检验应当在取得资质认定的检验机构进行。对尚无食品安全国家检验方法标准的,应当首先对检验方法进行验证。

第十一条 食品添加剂新品种行政许可的具体程序按照《行政许可法》和《卫生行政许可管理办法》等有关规定执行。

第十二条 根据技术评审结论,卫生部决定对在技术上确有必要性和符合食品安全要求的食品添加剂新品种准予许可并列入允许使用的食品添加剂名单予以公布。

对缺乏技术上必要性和不符合食品安全要求的,不予许可并书面说明理由。

对发现可能添加到食品中的非食用化学物质或者其他危害人体健康的物质,按照《食品安全法实施条例》第四十九条执行。

第十三条 卫生部根据技术上必要性和食品安全风险评估结果,将公告允许使用的食品添加剂的品种、使用范围、用量按照食品安全国家标准的程序,制定、公布为食品安全国家标准。

第十四条 有下列情形之一的,卫生部应当及时组织对食品添加剂进行重新评估:

(一)科学研究结果或者有证据表明食品添加剂安全性可能存在问题的

(二)不再具备技术上必要性的。

对重新审查认为不符合食品安全要求的,卫生部可以公告撤销已批准的食品添加剂品种或者修订其使用范围和用量。

第十五条 本办法自公布之日起施行。卫生部2002年3月28日发布的《食品添加剂卫生管理办法》同时废止。

政策研究

卫生部拟研究撤销面粉中可以添加增白剂规定

2011年9月12日,《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》结束征求意见,截至8月底,秘书处已收到约100条公众建议。

公众建议主要分为三类,其中包括建议修改标准中某些食品分类系统、修改某些添加剂使用范围和使用量的具体指标、建议修改食品添加剂名称。卫生部有关负责人表示,所收集意见建议将进行归类,组织专家召开专题会议,对意见建议进行逐条研究。

在《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(征求意见稿)中,被人们俗称为“面粉增白剂的”过氧化苯甲酰,依然被列入面粉处理剂,这再次引来业界关注和讨论。此前,粮食部门及不少生产企业建议在面粉中停用过氧化苯甲酰。

对此,卫生部有关负责人向本报表示,卫生部正在协调有关部门,研究撤销过氧化苯甲酰作为面粉处理剂及其相关配套政策。

整治行动

整治行动以2018年以来“国抽”、“省抽”中食品添加剂项目不合格,特别是多次不合格使用食品添加剂的食品生产企业和复配食品添加剂生产企业为重点企业;以超范围超限量使用食品添加剂问题较多或存在非法使用非食用物质风险的淀粉制品、肉制品、糕点、蔬菜制品、粮食加工品、豆制品、调味品、水果制品、食用油、饮料、炒货、葡萄酒、白酒、复配食品添加剂等为重点品种。

监管人员将重点检查食品添加剂生产企业的许可条件、复配食品添加剂配方、原料控制、生产过程控制等内容,以及使用食品添加剂的食品生产企业的食品配方、原料控制、生产过程控制、标签标识。在标签标识方面,食品添加剂标签应符合相关法律法规规定,在醒目位置清晰标示“食品添加剂”字样,标明使用范围、用量和使用方法,提供给消费者直接使用的食品添加剂应注明“零售”字样,有特殊使用要求的食品添加剂应有警示标识。

按照部署,各地区、各有关部门将继续深入开展严厉打击食品非法添加和滥用食品添加剂的工作,对违法犯罪分子坚决予以惩处,全力保障人民群众饮食安全。

通用标准

2011年4月21日,国国务院办公厅下发《关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知》(下称通知),将严打包括非法添加行为在内的危及食品安全的多种违法行为,并要求卫生部制定食品添加剂新品种国家标准。

非法销售查处

通知要求,工商部门要监督食品添加剂销售者建立并严格执行进货查验、销售台账制度,严厉查处无照经营和违法销售假冒伪劣食品添加剂的行为。此外,通知要求严密监测,坚决打击通过互联网等方式销售食品非法添加物行为。对农村、城乡接合部、县域接合部等重点区域,企业外租的厂房、车间、仓库以及城镇临时建筑、出租民房等重点部位,各地要组织经常性排查,及时发现、彻底清剿违法制造存储非法添加物的“黑窝点”,坚决捣毁地下销售渠道。

规范使用监管

在打击非法添加行为的同时,通知要求加强食品添加剂使用监管。通知要求卫生部、食品药品监管局要尽快制定餐饮服务环节食品添加剂使用规定,明确允许使用的食品添加剂品种,指导餐饮服务单位规范食品添加剂使用,不得虚假宣传、欺骗消费者。此外,食品药品监管局要重点加强对提供火锅、自制饮料、自制调味料等服务的餐饮单位使用食品添加剂的监管。

舆论监督

鉴于舆论是监管的必要手段,通知进一步要求强化社会监督。明确提出,地方各级政府要建立健全食品安全有奖举报制度,设立专项奖励资金,完善工作机制,指定专门部门负责,切实落实对举报人的奖励,保护举报人的合法权益,鼓励生产经营单位内部人员举报。

同时,通知提出,要结合本地实际制定食品安全信息员、协防员管理办法,加强食品安全信息员、协防员队伍建设。针对在舆论监督中发挥重要作用的媒体,通知称,积极支持新闻媒体舆论监督,认真追查媒体披露的问题,及时回应社会关切,公开查处的食品安全案件。同时,要打击虚假新闻,对造成社会恐慌的假新闻制造者,要严肃追究责任。

根据通知要求,县级以上地方政府统一负责、领导本行政区域打击非法添加和滥用食品添加剂工作,将其作为食品安全工作的重点,主要负责人要亲自抓,分管领导要直接负责。此外,监察部门要加大责任追究力度,对失职、渎职行为要依法依纪追究责任。

标准出台

食品添加剂标准出台将有日程表。通知要求卫生部制定食品添加剂新品种国家标准,2011年年底前要制定并公布复配食品添加剂通用安全标准和食品添加剂标识标准。对暂无国家标准的食品添加剂,有关企业或行业组织可以依据有关规定提出参照国际组织或相关国家标准指定产品标准的申请,卫生部会同有关部门要加快食品添加剂标准指定。卫生部、质检总局要尽快制定出台相关措施,做好标准指定完成前的生产许可和监管衔接工作。

行业自律

在食品安全监管的过程中,食品企业起着至关重要的作用。通知要求强化企业诚信自律,并提出,2011年年底前,各监管部门按系统对所有食品生产经营者建立食品安全信用档案。同时,食品和食品添加剂等行业组织要切实负起行业自律责任,积极组织企业开展自查自纠和内部监督,加强行业监督和培训,及时发现行业中存在的问题,未能及时发现并报告的要通报批评。

禁用目录

Ⅰ.在绿色食品生产、加工过程中,A级、AA级的产品视产品本身或生产中的需要,均可使用食品添加剂;

Ⅱ.在AA级绿色食品中只允许使用天然的食品添加剂,不允许使用人工化学合成的食品添加剂;

Ⅲ.在A级绿色食品中可以使用人工化学合成的食品添加剂,但以下产品不得使用:(1)亚铁氰化钾(2)4–己基间苯二酚 (3)硫磺(4)硫酸铝钾(5)硫酸铝铵 (6)赤藓红(7)赤藓红铝色锭(8)新红 (9)新红铝色锭(10)二氧化钛(11)焦糖色(亚硫酸铵法,加氨生产)(12)硫酸钠(钾)(13)亚硝酸钠(钾)(14)司盘80(15)司盘40(16)司盘20(17)吐温80(18)吐温20(19)吐温40(20)过氧化苯甲酰(21)溴酸钾(22)苯甲酸(23)苯甲酸钠(24)乙氧基喹(25)仲丁胺 (26)桂醛(27)噻苯咪唑(28)过氧化氢(或过碳酸钠)(29)乙萘酚(30)联苯醚(31)2–苯基苯酚钠盐(32)4–苯基苯酚(33)戊二醛(34)新洁尔灭(35)2,4–二氯苯氧乙酸(36)糖精钠(37)环乙基氨基磺酸钠。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。