-

贺兰山脉 编辑

贺兰山脉,为昆仑山脉余脉, 位于宁夏回族自治区与内蒙古自治区交界处, 有广义和狭义之分,广义贺兰山脉南北长约600千米,东西宽约300千米,面积15万多平方千米;狭义贺兰山绵延250余千米,东西宽16—25千米,面积7100余平方千米。 贺兰山脉主峰为俄博疙瘩,海拔3556.1米。

贺兰山脉与其东西两侧平原和高原的最大高差分别为2400米和2000米,平均高差则在1500—1700米之间,应划入中山之列。 贺兰山脉位于半干旱区向干旱区的过渡地带,周边地区皆是荒漠与半荒漠,它是兀立干旱背景中的一个“湿岛”,因而,既是蒙宁两省区的生物资源宝库之一,也是生物多样性保护的重点区域,贺兰山区建立了两个国家级保护区,为内蒙古贺兰山国家级自然保护区、宁夏贺兰山国家级自然保护区。

贺兰山及其周边地区长期以来,一直是汉、回、蒙、满等多民族杂居的地区,也是历朝历代的移民地区,造就了兼收并蓄、丰富多彩的地域文化。贺兰山脉历来是中原王朝与西北游牧民族的必争之地。 贺兰山东麓已成为中国酿酒葡萄种植集中连片最大、酒庄数量最多、酒庄集群化发展最快的酒庄酒产区,酿出的葡萄酒以其特有的中国风格和东方特质。

中文名:贺兰山脉

外文名:Helan Mountains

所属山系:昆仑山脉

地理位置:内蒙古和宁夏边界

走向:西南—北东走向

起点:内蒙古乌海市以南的巴彦敖包山

终点:花布山

主峰:俄博疙瘩

海拔:3556.1 m

广义山脉长度:约600千米

广义山脉宽度:约300千米

狭义山脉长度:250余千米

狭义山脉宽度:16—25千米

广义山脉面积:15万多平方千米

狭义山脉面积:7100余平方千米

在距今20多亿年之前,这里是一个南北狭长的地槽洼地,由当时已隆起的古陆上搬运而来的各种物质在此沉积下来,形成了厚达万米的沉积层。古元古代末期吕梁运动来临,贺兰山在构造运动作用下从海水中跃出,成为陆地。与此同时,炽热的岩浆也乘虚而入,顺着构造裂隙涌出地面,形成大面积的花岗岩岩体和侵入体,贺兰山东侧一些沟谷中出露的斜长石花岗岩岩体,经“钾氩法”测定,其生成年龄为距今大约18.4亿年,就是这一时期岩浆活动的产物。

中元古代,贺兰山地区重又下沉而被海水淹没,但这时的海洋中已不再沉寂,生命物质正在孕育。

在距今10亿年前的新元古代,构造运动使贺兰山再度隆起,而在随后的3亿—4亿年中,贺兰山区处于一种升降拉锯阶段。伴随着气候的节律性变化,贺兰山地区曾一度为冰雪覆盖,度过了漫长的冰期。其后,随着气温的回升,冰雪消融并汇成一股股汹涌的水流,挟带着石块,冰块和沙砾由高处滑落。在贺兰山一些沟谷中发现的震旦系冰碛石就记录着这段地史。

在距今6亿年之前,贺兰山地区重又下沉被海水淹没。在随后的3亿年中,贺兰山进入了一个全新的演变时期,生物的进化和繁荣达到了前所未有的程度。晚奥陶纪以后,贺兰山地区又一次隆起成山,经受了长达亿万年的剥蚀与夷平,在贺兰山区巨厚的地层序列中,缺失晚奥陶系—早石炭系。

晚石炭纪至二叠纪,贺兰山地区地壳变动十分频繁,时而上升,时而下沉,最后演变为湖沼相沉积环境。

到了距今2.5亿—0.7亿年间的中生代,在三叠纪和侏罗纪早期,贺兰山地区是相对稳定的准平原陆相环境。侏罗纪晚期到白垩纪,贺兰山地区在燕山运动的作用下开始上升,最初的上升运动是和缓的,但后来构造运动变得极为强烈,在距今8000万年时,贺兰山一举升起,奠定了山势。

新生代第三纪期间,贺兰山地受喜马拉雅造山运动的影响,继续上升并遭受剥蚀,而东侧的银川平原此时则从古贺兰山的基础上脱离出来,断块下降,接受沉积。由于青藏高原的强烈隆起和古地中海的消失,行星风系控制的环流形势被季风环流取而代之,湿润气流难以到达,贺兰山地区的气候的大陆性逐渐增强,气温也有所下降,但贺兰山及其周边地区还是以一种森林植被为主的自然景观。

距今200多万年以来,第四纪,是一个以黄土堆积和冰川活动最为典型的时代,贺兰山在此期间曾几度为冰川覆盖,有人认为出现过四次冰期:高山冰期、镇木关冰期、火烧圈冰期、贺兰冰期。第四纪贺兰山地区的景观继续旱化,森林植被逐渐为草原植被所替代。贺兰山的最后一次冰期出现在距今31000—12000年的晚更新世,相当于玉木冰期,冰斗冰川和山谷冰川发育,冰川作用和冰缘作用在贺兰山刻下了深深的印记。

位置境域

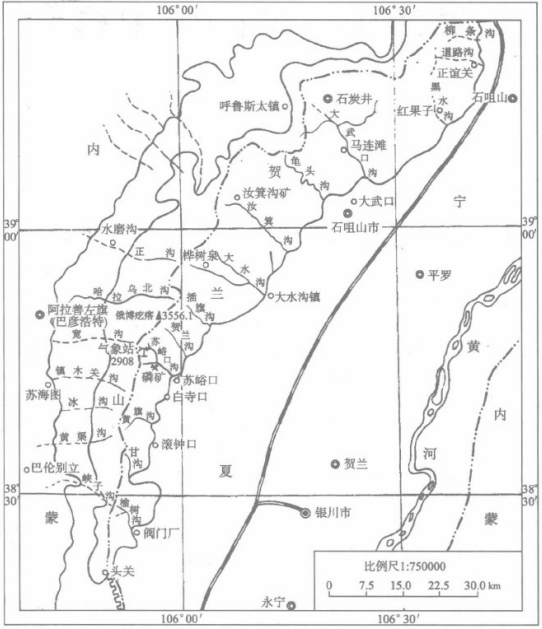

贺兰山脉位于宁夏回族自治区与内蒙古自治区交界处, 是宁夏回族自治区与内蒙古自治区阿拉善盟的界山,以北北东―南南西向延伸的山脊线分野。北纬38°16′(37°38′)—39°30′,东经105°57′(17′)—106°32′之间,总体走向呈北东30°,是中国近乎南北走向的山地之一, 总体为为西南—北东走向。 在行政区划上,贺兰山山地东侧隶属宁夏回族自治区的石嘴山市,银川市和吴忠市;西侧属于内蒙古自治区阿拉善盟的阿拉善左旗。

从区域位置来看,它北起内蒙古乌海市以南的巴彦敖包山,濒临乌兰布和沙漠;南至花布山(一说至中卫的单梁山),与卫宁北山相连;东侧陡峻,与银川平原毗邻错落;西侧则较为和缓地潜入阿拉善高原,其南北绵延200千米(一说280千米),东西宽度在15—60千米之间,总面积约7000平方千米。

贺兰山地略图

贺兰山地略图

区域范围

贺兰山有广义和狭义之分。广义上通常称贺兰山地区,或称贺兰山、乌海地区,主要包括与贺兰山相连的地级市、盟所属的县、区、市、旗,贺兰山东麓延伸至黄河西岸,西麓延伸至腾格里沙漠和乌兰布和沙漠东侧边缘,南端延至黄河北岸中卫市原中卫县,北端延至乌海市黄河两岸。南北长约600千米,东西宽约300千米,面积15万多平方千米。贺兰山地区下辖宁夏、内蒙古两自治区的银川、石嘴山、吴忠、中卫、乌海5市和阿拉善盟的7区4县1旗,辖银川市西夏区、永宁县、贺兰县,石嘴山市大武口区、惠农区、平罗县,青铜峡市,中卫市沙坡头区(原中卫县)、中宁县,阿拉善盟之阿拉善左旗,乌海市乌达区,海勃湾区、海南区。

狭义上的贺兰山,或称贺兰山山地,主要包括贺兰山主脉及沿边的乡(苏木)、镇和特殊的村庄。绵延250余千米,东西宽16—25千米(最窄处为中南部长流水至头关约16千米),最宽处为北部孕拉斯台至大武口沟约50千米,面积7100余平方千米。

地质

贺兰山地的构造基底为贺兰山台陷,它是中朝准地台中鄂尔多斯西缘拗陷带的一部分。

贺兰山有一些沟谷,如柳条沟、大武口沟等,出露的前寒武纪地层主要是变质作用下形成的片麻岩与石英岩。

最早出现在贺兰山脉的是一些体形不足10微米的原核生物,如厚带藻、光球藻、粗面球形藻等,继此之后,体形较大的蓝藻类出现并逐渐成为当时海水中最活跃的生物类群,其生命活动的痕迹还记录在贺兰山区的石灰岩及白云岩层中,那呈同心圆状的“叠层石”构造就是蓝藻生命活动与沉积成岩作用的结果,贺兰山区中元古界叠层石中有代表性的就有加尔加诺锥叠层石、铁岭叠层石、王全口锥叠层石、雅库特叠层石等。

距今6亿年后,以节肢动物三叶虫为主的无脊椎动物在海水中大量繁衍,随着沉积成岩作用的进行,贺兰山形成了以轻度变质的石炭岩、页岩、砂岩构成的寒武—奥陶系地层,其中还蕴藏着丰富的磷矿资源。

晚石炭纪至二叠纪,当时的贺兰山地区是比较暖湿的亚热带气候,随着“蕨类时代”的来临,这一地区也是一片生机盎然的景象,高大的芦木、鳞木,封印木及多种羊齿类植物茁壮成长,郁郁葱葱,形成茂密的森林。林木死亡并被泥沙掩埋,新的森林又从埋藏层上成长起来,而后又死亡和被掩埋,这样的过程周而复始地进行,在漫长的地质作用下,形成了埋藏在砂岩中的煤层,贺兰山的煤炭资源主要就是在这一时期形成的,含煤地层的植物群组成是石松纲、楔叶蕨纲、真蕨纲和种子蕨纲等。

中生代,以松杉类为代表的裸子植物在此繁衍生长,由于气候开始变得干燥,这一时期的森林已不及晚古生代那么旺盛,但还是形成了一系列的煤层,这是贺兰山地区的第二个成煤期。

地貌

贺兰山脉与其东西两侧平原和高原的最大高差分别为2400米和2000米,平均高差则在1500—1700米之间,应划入中山之列。

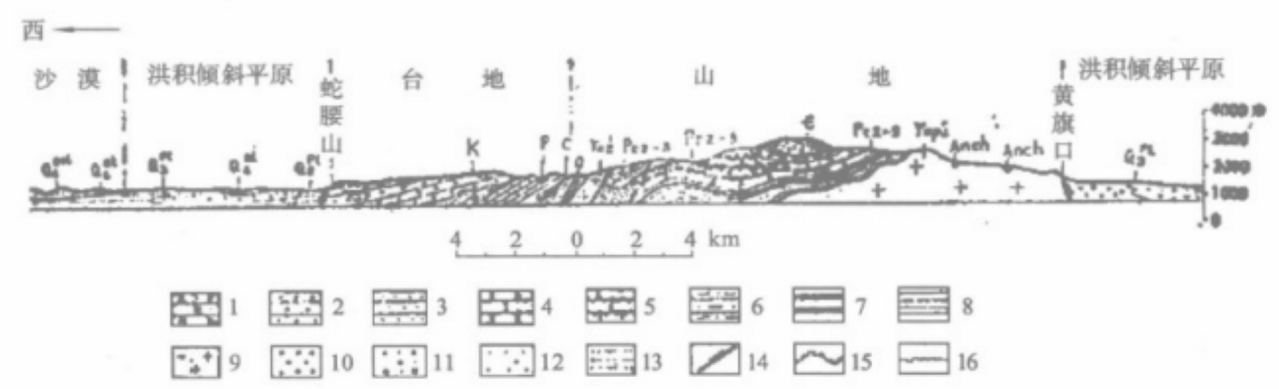

贺兰山脉是一条典型的拉张型外倾式断块山地,其东西两侧均为正断层控制,东断层面倾向银川平原,西断层面倾向阿拉善高原。山地东仰西伏,两坡很不对称,其中东坡较短,山势陡峻,沟谷比降一般在1/10—1/100之间,最大相对高差2056米,山地与平原直接过渡,大块漂砾构成的山前洪积扇南北相连,并与洪积冲积倾斜平原连为一体;西坡长而和缓,沟谷比降也比较小,最大相对高差1556米,山前以下白垩统庙山湖群为基座,上覆早、中更新世洪积层的台地相当发育,台地之外为洪积倾斜平原,继之为沙漠,自东而西构成由山地—台地—平原—沙漠的地貌格局。

贺兰山山脊东西两侧的岭谷,多呈近东西展布、南北更替之势。东侧自北往南主要沟谷有柳条沟、黑水沟、大武口沟、龟头沟、汝箕沟、大水沟、插旗沟、贺兰沟、苏峪口沟、滚钟口沟、黄旗口沟、甘沟、榆树沟、三关口沟等。西侧自北往南主要有北寺沟、南寺沟、水磨沟、哈拉乌北沟、哈拉乌南沟、宽沟、镇木关沟、冰沟、黄渠沟、峡子沟等。

贺兰山脉通常被划分为北、中,南三段,大致以大武口—宗别立一线的正谊关断裂和三关口附近的元子山—营盘山断裂为界。

北段山地较宽,达60千米,长25千米,海拔一般在1600—1800米之间,山体被多条近南北向宽谷切穿,山势低缓。北段山地的主体由太古界贺兰山群混合岩与太古代一早元古代混合花岗岩组成,由于干燥剥蚀作用盛行,花岗岩在强烈的物理风化下形成球状风化地貌,山脊大多呈现浑圆形。

中段山地系贺兰山的主体,长130千米,宽度一般在20~30千米,山势高峻,海拔多在2500—3000米之间,最高峰敖包扢达(也称俄博疙瘩)就位于该段。海拔在3000米以上的山地,主要的地貌外营力是寒冻风化作用,在其作用下,由页岩、砂岩,砾岩构成的山地呈现梳状山峰;而由碳酸岩和白云岩构成的山地,当岩层倾向与坡向相反时,往往形成悬崖峭壁,一致时则造成直线状或凸状山坡。海拔在2000—3000米之间的山地,主要受流水作用的切割侵蚀,沟谷深切,山势陡峻,形成岭谷相间,高差悬殊的地貌形态。

贺兰山中段地质地貌剖面图

贺兰山中段地质地貌剖面图

由于断层的切割,贺兰山中段的东坡还表现出“阶梯状”错落的地形特征,其中大武口至汝箕沟,山体被两条北东走向的正断层切割,形成海拔分别为2000米、2400米和2500米的三级“阶梯”;插旗沟至贺兰山主峰发育了海拔分别为2000米、2400米、3000米和3500米的四级“阶梯”;甘沟以南则形成海拔分别为1400—1600米、2000—2400米和3000米左右的三级“阶梯”,等等。东坡的沟谷也沿走向呈现出“阶梯状”,纵坡降较小的区段位于阶梯面上,较大的区段则位于两个阶梯面之间的陡坡上。

南段山地宽度大约20千米,长约10千米,山势低缓,海拔一般在1600米左右,相对高差300—400米。主要岩层为各色板岩、沙岩碎屑与碳酸岩等,在干燥剥蚀作用下,由碎屑岩构成的山地,山脊呈梳状;由碳酸岩构成的山地,山脊多呈现锯齿状。

贺兰山脉从地貌类型上看属石质中山,它东隔山麓洪积冲积倾斜平原,与黄河冲积平原相望;西由山麓洪积冲积倾斜平原过渡到沙地和沙漠;北与乌兰布和沙漠毗邻;南接土石低山,与其周边地区在地貌类型上截然分野。它高耸的形体和南北走向的展布方式,都奠定了它作为中国自然地理重要分界线的地位。

气候

贺兰山脉深居中国大陆内部,是典型的温带大陆性气候,其邻近地区冬季受强大的蒙古冷高压控制,时间长达5个月之久,天气多晴朗、干燥和严寒,盛行西北风;春季增温较快,并常有寒潮侵袭,乍寒乍暖,天气不稳定,并多大风;夏季短促,由于东南季风到此已是强弩之末,降水稀少,天气炎热、干燥,午后常有雷雨;秋季天气晴朗,但为时甚短,降温迅速,10月初始见降霜,很快进入冬季。

贺兰山脉具有山地气候的典型特征,气温低,变化大,降水量多于周边低海拔地区。根据位于海拔2900米的贺兰山主脊线上的高山气象站的观测资料看,年平均温度仅-0.8℃,年降水量约430毫米,气温的年日较差分别达到26℃和8℃左右;光照充足,年平均日照在3000小时以上,但气温≥10℃的日数仅有38.2天,积温478.6℃。贺兰山多风且风速较大,山地下部盛行偏北风,上部以西风为主导风向,大风日数平均每年158天。

水文

贺兰山脉是中国内流区与外流区的分界线,以其山脊线为界,东侧属于黄河流域,西侧属于阿拉善内流区。由于气候干燥少雨,山体范围也比较小,水资源贫乏,年径流深度变化在5—40毫米之间。其地表水的矿化度为0.5g/L,年平均含沙量为20—25kg/立方米,年平均输沙模数为500—2000吨/立方千米。

植被

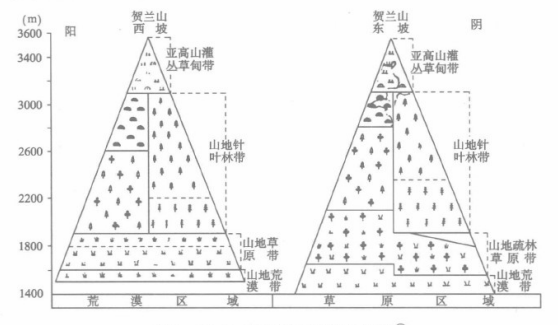

贺兰山脉具有典型的温带干旱区植被组合,共有常绿针叶林、针阔叶混交林、夏绿阔叶林、常绿针叶灌丛,落叶阔叶灌丛,疏林草原、典型草原、荒漠草原、荒漠、草甸和农田等11个植被型。这多种多样的植被类型,井然有序地分布,构成了贺兰山多样化的山地植被垂直带,即东西坡不同、阴阳坡有别的植被垂直带谱。

贺兰山山地植被垂直带

贺兰山山地植被垂直带

土壤

贺兰山脉的土壤类型比较多样,并随着海拔的升高与植被类型一道呈现出有规律的变化。在东坡海拔1700米以下、西坡海拔1900米以下的低山区和山前洪积冲积倾斜平原的草原与疏林草原植被下,分布着山地淡灰钙土和粗骨土;海拔1700米或1900—3100米的森林和灌丛植被下,主要分布着山地灰褐土;3100米以上的亚高山灌丛草甸植被下,则发育了山地草甸土。

所属山脉

贺兰山脉为昆仑山脉余脉, 昆仑山脉是横贯中国西部的高大山脉,位于青藏高原北缘,西起帕米尔高原东部,东到柴达木河上游谷地,全长2500余千米;南北最宽处在东经90°,达350千米,最窄处在东经81°附近,为150千米。

主要山脉

桌子山,又称西桌子山,位于贺兰山东北端、内蒙古乌海市境内,桌子山属贺兰山余脉,被黄河割裂而成,构成乌海黄河谷地与东部鄂尔多斯高原之间的一道天然屏障。山体呈南北走向,长约75千米,宽3—14千米,面积约1604平方千米,平均海拔1700米以上。中南段为主体,主峰阿朗太西,海拔2149.4米(高出黄河水面1100余米),北段称千里山。因顶部有一块南北长930米、东西宽330米的平台,比较开阔,远眺形似桌面,由此得名。山势雄伟,东陡西缓,多有断崖陡壁,不易攀登。地质由片麻岩、石灰岩等构成。气候干燥,风沙较大,植被稀疏,水源缺乏。山中南部冲沟较多,大部呈东西走向。其中横贯山体的沟谷有三条:其一,千里沟位于桌子山北段,东西长15千米,宽100—300米,可通行各种车辆。沟内水源丰富,有常年自流泉水数十处,可供饮用。沟西口有千里山钢铁厂专线铁路与包兰铁路相接。其二,苏伯沟位于桌子山主峰北侧,东西长15千米,宽100—300米,山沟蜿蜒曲折,两侧多为悬崖绝壁,沟内多乱石,可通汽车。其三,黑龙贵沟位于桌子山南段,长6千米,宽10—200米,稍加修筑,可通行车辆,沟东口200米处,有泉水可供饮用。

蒙古山,又名岗(甘)德格尔山,蒙古语意思为“哈达”,位于海勃湾西南侧,与桌子山纵向并列,近南北走向,东邻兰包公路,西靠黄河、包兰铁路,南北长24千米,东西宽2—10千米,距黄河最近处10余米,总面积180平方千米。主峰尖峭山,状如锥体,“直人云霄”,海拔1805.2米。远望为海勃湾区屹立的一座高大的锥形山蜂,山体完整,北窄南宽,北高南低,地形切割强烈,无贯通沟谷。隐蔽条件差,水源缺乏,气候干燥。凤凰岭系蒙古山的延伸支脉,紧靠海勃湾区北,呈东北、西南走向,长约8千米,宽约2—4千米,主峰海拔1881.9米,比高约280米,山峰陡峭,不易攀登。由于位于桌子山与蒙古山之间为古河谷洼地,形成海勃湾的重要依托。

照壁山,旧时称棺材山或观音山,位于贺兰山南端、中卫县镇罗北,因拔起于沙漠、黄河之中,恰似屏障,故称照壁山,按区域划分其属卫宁北山。山体大致呈东西走向,长15千米,宽8千米,面积70余平方千米,海拔1300—1490米,主峰海拔1476米。山内有铁矿,水源较缺,巴彦浩特至中卫公路穿山而过。植被稀少,多由板岩、砂岩夹煤层构成。

卫宁北山,位于黄河之北,山体呈东西走向,长50千米,宽20—30千米。山势低缓,海拔1500—1600米,最高峰土窑海拔1687.1米,比高200—350米。山坡、沟谷多被风沙覆盖,植被为草原化荒漠。中宁北山主要由东西走向的低缓山脉组成,自西向东有黑山、胜金关山、骆驼山、双龙山、麦垛山、碱沟山、四个圈梁、单梁山、狐子疙瘩、野猫山、羊头山、棺材山、菊花台山等,山体南北宽10—20千米,平均海拔1400—1600米,相对高度在150—400米之间,最高峰应声台海拔1704米。其中,骆驼山位于照壁山东北,近东西走向,南部为胜金关山,有黑山嘴豁口,是明代长城隘口,曾经驻黑山营沿边坚守。麦垛山位于照壁山东南,因型似麦垛而得名,主峰海拔1441.7米,有明代驻军营址。单梁山位于照壁山西南,东西走向,主峰海拔1467米,产无烟煤。

主要山峰

山峰名称 | 位置 | 面积(平方千米) | 走向 | 海拔 |

|---|---|---|---|---|

五虎山 | 北端三道坎北 | 0.75 | 南北 | 1396.3 |

双人山 | 北端三道坎北 | 3.18 | 南北 | 1367.1 |

巴彦敖包 | 北端三道坎北 | 2.75 | 东西 | 1643.6 |

乌兰毛道 | 北端三道坎西 | 1.18 | 南北 | 1530.4 |

小松山 | 塔尔岭北 | 7.85 | 南北 | 2724.8 |

啊拉乌拉 | 奶子山北 | 6.93 | 南北 | 1616.5 |

哈拉漠哈图 | 迭来纪东 | 4.10 | 东西 | 2029.0 |

毕离气浩特 | 迭来纪东 | 6.10 | 南北 | 1866.0 |

牙马乌苏山 | 迭来纪东 | 0.93 | 东北 | 1779.0 |

温得尔汉 | 迭来纪西 | 6.03 | 东北 | 1882.0 |

都拉 | 迭来纪西 | 3.58 | 南北 | 1752.0 |

马泥沟脑 | 迭来纪东 | 4.70 | 东北 | 2081.0 |

豪易呼都格 | 迭来纪东 | 3.85 | 东北 | 2096.0 |

贝里呼都格 | 明格特南 | 5.10 | 西北 | 1823.0 |

明格特 | 贝里呼北 | 9.38 | 南北 | 2093.0 |

架子山 | 马圈东北 | 2.63 | 东北 | 1878.0 |

奶子山 | 阿拉山南 | 6.45 | 东西 | 1801.5 |

阿拉豪易特 | 阿拉库东 | 5.70 | 南北 | 1992.0 |

白瓷沟脑 | 小井子北 | 2.35 | 东西 | 1804.0 |

阿拉库布 | 阿拉豪西 | 0.67 | 东西 | 2056.0 |

陶思沟南山 | 呼鲁台东 | 2.07 | 东西 | 1879.0 |

塔什克梁 | 李家沟东 | 4.31 | 南北 | 2436.4 |

乌苏高勒 | 迭来纪西 | 4.33 | 东北 | 1674.0 |

柯本高勒 | 迭来纪西 | 8.63 | 南北 | 1845.0 |

马圈山 | 马圈东 | 3.26 | 南北 | 2004.1 |

白石房子 | 仓库滩东 | 2.35 | 南北 | 2724.8 |

大山头 | 正谊关南 | 7.92 | 南北 | 2284.7 |

黑白岭 | 大山头西 | 4.15 | 南北 | 2265.7 |

黑水沟山 | 黑白岭南 | 5.15 | 南北 | 2227.8 |

红山 | 黑水沟南 | 6.14 | 南北 | 1711.6 |

弓陡岩 | 马莲滩东 | 6.96 | 东北 | 1944.9 |

东白疙瘩 | 沟口站东 | 5.18 | 南北 | 1916.0 |

西白疙瘩 | 沟口站西 | 6.18 | 南北 | 1655.0 |

韭菜沟脑子 | 武当庙北 | 7.62 | 南北 | 2058.7 |

汝箕沟山 | 汝箕沟北 | 9.86 | 南北 | 2451.0 |

参考资料: | ||||

山峰名称 | 位置 | 面积(平方千米) | 走向 | 海拔 |

|---|---|---|---|---|

天岭湾山 | 山脊天岭湾南 | 3.16 | 南北 | 2562.0 |

无名高山 | 法脊阴平梁西 | 2.08 | 南北 | 3428.4 |

阴平梁山 | 山脊阴平梁 | 2.06 | 南北 | 2796.3 |

俄博疙瘩 | 山脊主峰 | 2.10 | 南北 | 3556.1 |

范家营子山 | 西侧范家营北 | 3.15 | 东西 | 2865.0 |

毡帽山 | 西侧雪岭沟西 | 4.15 | 南北 | 2317.0 |

青石嘴子 | 西侧长流水北 | 6.96 | 东北 | 1944.9 |

牛石头山 | 西侧长流水南 | 4.62 | 东西 | 1764.0 |

大老虎山 | 西侧长流水东 | 4.86 | 南北 | 1683.0 |

长流水山 | 西侧长流水南 | 4.16 | 南北 | 1540.0 |

红疙瘩山 | 西侧牛石头东 | 2.18 | 南北 | 1720.0 |

骆驼脖子山 | 西侧红疙瘩南 | 3.26 | 南北 | 1882.0 |

牙马陶勒盖 | 西侧喜鹊沟西 | 3.86 | 南北 | 1990.0 |

敖包梁 | 西侧三关口南 | 4.58 | 东西 | 2137.0 |

红石顶子 | 东侧头关东北 | 4.85 | 南北 | 1694.0 |

头关 | 东侧二关东 | 3.86 | 南北 | 1788.0 |

大井子 | 东侧头关东 | 0.98 | 南北 | 1539.5 |

黑梁 | 东侧头关西南 | 4.88 | 东西 | 1969.0 |

高石墩 | 东侧头关南 | 3.88 | 南北 | 1808.3 |

参考资料: | ||||

山峰名称 | 位置 | 面积(平方千米) | 走向 | 海拔 |

|---|---|---|---|---|

红崖子山 | 西侧下木井南 | 3.18 | 南北 | 1650.6 |

蛾眉山 | 西侧红崖山东 | 2.36 | 东西 | 1594.0 |

元山子 | 西侧红沟山南 | 3.20 | 南北 | 1700.0 |

科学山 | 西侧元山子南 | 0.92 | 南北 | 1610.7 |

香姆脱勒 | 西侧科学山南 | 1.15 | 南北 | 2265.7 |

北营盘山 | 东侧果子坑东 | 2.15 | 东西 | 1550.6 |

果子坑 | 东侧营盘山西 | 1.16 | 东西 | 1396.3 |

南营盘山 | 东侧元山子东 | 6.96 | 东北 | 1944.9 |

小柳木高 | 东侧青铜峡西北 | 2.19 | 南北 | 1511.0 |

向阳崖 | 东侧小柳木高南 | 1.80 | 南北 | 1500.0 |

大柳木高 | 东侧向阳崖南 | 3.20 | 南北 | 1579.0 |

单梁山 | 南端照壁山南 | 2.56 | 东西 | 1492.5 |

骆驼山 | 南端照壁山南 | 3.65 | 东西 | 1531.8 |

马山 | 南端骆驼山东 | 0.78 | 东西 | 1510.7 |

麦垛山 | 南端骆驼山南 | 0.51 | 东西 | 1510.2 |

红石堆 | 南端马山南 | 0.93 | 东西 | 1510.5 |

黑梁 | 南端 | 1.24 | 东西 | 1598.8 |

参考资料: | ||||

生物资源

综述

贺兰山脉

贺兰山脉

贺兰山脉位于半干旱区向干旱区的过渡地带,周边地区皆是荒漠与半荒漠,它是兀立干旱背景中的一个“湿岛”,因而,既是蒙宁两省区的生物资源宝库之一,也是生物多样性保护的重点区域。

植物资源

贺兰山脉共有野生维管植物80科、324属、690种,占全国维管植物总科数的23%、总属数的10.1%、总种数的2%,其中蕨类植物9科、10属、12种;裸子植物3科、5属、8种;被子植物68科、309属、670种。

贺兰山脉在植物区系组成上以温带分布类型最为突出,如禾本科的针茅属、菊科的蒿属、豆科的棘豆属与锦鸡儿属等,都是此地有代表性的大属。但由于贺兰山地处蒙古高原中南缘和黄土高原西北侧,西南还临近青藏高原,在地理位置和自然环境上都有很强的过渡性,因而成为来自蒙古、华北和青藏高原以及其他的植物成分相互渗透的汇集地,如青藏高原成分的青海云杉,东亚华北成分的灰榆、虎榛子和山杨,古地中海成分的红砂和鹰爪柴,亚洲中部荒漠成分的蒙古扁桃、沙冬青,亚洲中部草原成分的沙生针茅、短花针茅等,都常常作为建群种出现在贺兰山的森林和草原中。

从植物区系地理成分分析可以发现,贺兰山脉是一座既古老又年轻的山地。一方面,诸如沙冬青、四合木、白刺、霸王、沙拐枣、木贼麻黄等起源于古地中海和古南大陆的古老孑遗成分,习见于山地的下部垂直带中;另一方面,山地中上部植被垂直带,乃至整个贺兰山地的植物区系地理成分组成中,又以较年轻的亚洲中部草原成分和青藏高原成分占主要地位;而且贺兰山的10个特有种、10个准特有种和10个特有变种,无一例外都是系统发育比较晚的新种,是特殊生境条件下分化出来的,属生态特有种。总的来看,贺兰山作为过渡区的一个孤立山地,自从中生代后期开始了它独立成长的过程以来,许许多多的植物种在此演绎着迁移、定居、交融和变异的历史,形成了贺兰山既有继承性又有独特性的植物区系。

贺兰山脉有林地面积在5×104公顷以上,其中东坡林区总面积2.8×104公顷,有林地面积17000余公顷,疏林地面积8000公顷,灌木林地面积3800公顷,森林覆盖率(有林地面积+灌木林地面积)为13.4%,总蓄积量175×104立方米;西坡2.4×104公顷,森林覆盖率为35.4%,活立木蓄积量209×104立方米。主要的森林类型有:青海云杉纯林;青海云杉与山杨混交林;油松纯林;油松山杨混交林;山杨纯林及灰榆疏林等,森林资源主要集中分布在贺兰山中段,多为幼、中龄林,少部分为近熟林及过熟林。贺兰山地的草场资源面积约40×104公顷,草场类型主要是荒漠草原、草原化荒漠,在北段和南段还有部分干荒漠,草场的生产力普遍低下,产草量一般在1500kg/公顷左右,1公顷草场还不够承载1头羊。

动物资源

贺兰山地共有脊椎动物182种(亚种),隶属2纲、14目、34科,其中鸟类134种,哺乳类48种,这里是中国主要经济动物斑头雁、柚燕、林蛙、沙蜥、马鹿、马麝、盘羊等的分布区,有国家级保护动物29种,主要有石貂、马鹿、马麝、斑羚、岩羊、盘羊、兀鹫、胡兀鹫、蓝马鸡、黑颧、大鸨等。

土地资源

贺兰山地计有中山、低山丘陵、沙砾质沟谷、砾质平地等4大类土地类型,草甸草原、中山灰褐土针叶林地、中山灰褐土针阔叶混交林地、中山灰钙土灌木草地、中山灰钙土灌木草地、石质荒漠地、低山荒漠地、沙砾质沟谷地、坡积―洪积块石地、砾石戈壁、洪积沙砾质戈壁、洪积沙夹土质平地等12个亚类土地类型。从大农业利用来看,贺兰山地的土地资源均不适宜农用,但是可以用于发展林牧业生产。其中东坡的中山灰褐土针叶林地是上好的林业用地;中山灰褐土针阔叶混交林地与沙砾质沟谷地是中等林业用地;中山灰钙土灌木林地、中山灰钙土灌木草地是较差的林业用地;其他土地类型基本上都是质量中等或较差的牧业用地。

矿产资源

贺兰山脉在地质历史时期,处于海相、陆相及海陆交替相不断变换的沉积环境中,火成岩活动相对微弱,因此形成了以非金属矿床为主的矿产资源,主要有煤、磷、白云母、白云岩、化工灰岩、水泥石灰岩、石英砂岩、建材粘土、贺兰石、金、铁、钛、铬等10余种。煤炭资源是贺兰山地区已开采的最大宗矿产,其次还有水泥石灰岩、石英砂岩等。已探明的熔剂用石灰石、白云岩、硅石、耐火粘土、磷、玻璃用石英砂岩、化工用石灰岩等的储量,占宁夏该类矿产总储量的绝对优势,对于当地的工业生产有举足轻重的影响。金、铁、钛、铬、镍等金属矿藏虽然只探明少数矿点,还未具有开采价值,但由于具备一定的成矿条件,很可能是这些矿物的远景区。

贺兰山脉两侧的广大地区,也有着相对丰富的矿产资源,特别是西侧的阿拉善盟,有铁、铜、镍、磷、石墨、水晶、冰洲石、湖盐、芒硝、石膏、萤石、金、银、铂、宝玉石及建筑石材等矿藏86种,产地416处,已探明具有一定规模的矿产24种,产地137处,地质总储量35×108吨以上。储量大、开采技术条件好的优势矿产有煤、湖盐、铁、锯、芒硝、冰洲石、花岗石、石墨、水晶、玛瑙等。其中无烟煤、湖盐,冰洲石、花岗石储量居全自治区第一位。主要矿产地质储量为:无烟煤3.9×108吨,远景储量10×108吨,铁8.3×108吨,湖盐1.3×108吨,芒硝4.7×108吨,萤石1195×104吨,石墨7800×104吨,锯2.1×104吨。值得一提的是,位于阿拉善左旗的吉兰泰盐场,历经200余年的开采而不枯竭,成品盐的年产量还能达到100×104吨以上。

旅游资源

背靠贺兰山脉的明三关口长城遗址

背靠贺兰山脉的明三关口长城遗址

在人文旅游资源方面,贺兰山更是得天独厚,计有古代寺院、经塔、岩画、矿业城镇等旅游资源类型,有较大影响力的景区景点20余处,如阿拉善一侧的广宗寺、福因寺、宁夏一侧的拜寺口双塔、滚钟口寺庙群、三关口长城等。

名称来历

西汉时期的贺兰山称为“卑移山”,“贺兰山”一名最早见于唐贞观十三年(639年)成书的《隋书·赵仲卿传》,书中记载:“开皇三年(583年),赵仲卿攻打突厥,而出贺兰山。”自此算起,“贺兰山”之名来源已有大约1400多年的历史了,至于“贺兰山”一名的喻义,主要有两种说法。一说出于《晋书》(646年)的解释:西晋前,贺兰山以远地区为鲜卑族、匈奴族的势力范围,至晋武帝时,恩准这些少数民族内迁,在太康年间(始于280年),匈奴19个部落之一的“贺兰部落”内迁至该山地东麓和附近地区,故山地便得部落之名,曰“贺兰山”;一说出于《唐书·通典》(801年)的解释:贺兰山峰峦苍劲,青白斑杂,远望如驳马(意即杂色的马),突厥语称“驳马”为“曷拉”,“贺兰”即为“曷拉”的汉语译音,贺兰山由此得名。撰于唐元和八年(813年)的(元和郡县图志》称贺兰山“山有树木青白,望如骏马,北人呼骏马谓贺兰",基本上也是因袭了第二种说法。唐朝以后,贺兰山以形色得名的说法广为人们所接受,清《读史方舆纪要》亦称“贺兰山在宁夏卫西六十里。其山盘踞数百里,上多青白草,遥望如骏马,北人(指蒙古人)呼骏马为贺兰也”。

文化意象

在民族英雄岳飞的爱国诗词《满江红·怒发冲冠》中有一名句,“驾长车,踏破贺兰山缺”,尽管岳飞并没有真正来过贺兰山,但这里的“贺兰山"实际上是边关要地的代名词。在以刀枪剑戟、骏马长车为军事武器的古代,纵延数百里且险峻挺拔的贺兰山,的确不失为一道天然屏障,历来是中原王朝与西北游牧民族的必争之地。

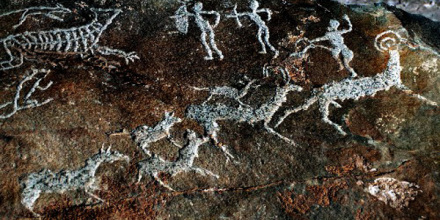

岩画

【主词条:贺兰山岩画】

平罗县岩画

平罗县岩画

1996年11月20日,贺兰山岩画被中华人民共和国国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

民族文化

贺兰山及其周边地区长期以来,一直是汉、回、蒙、满等多民族杂居的地区,也是历朝历代的移民地区。

由于人口及民族构成的多元化,造就了兼收并蓄、丰富多彩的地域文化。从建筑风格来看,贺兰山地区传统的民居是土坯砌就的平顶房,北面不开窗或开小窗,另外也有砖瓦窑洞和小坡顶砖瓦房,民居的排列在城镇中多围成三合院,也有平行成排的。改革开放以来,城乡建筑形式趋于多样化,但其中最突出的还是其伊斯兰与蒙古族风格。本地区的服饰文化总体上已同汉族地区趋同,但大部分回、蒙群众都备有自己民族的传统服装,在节庆与宗教活动时穿。本地区的饮食品种繁多,汇聚了天南地北各大菜系的经典菜肴,西北风味的各种食品在此更有上乘佳品,颇受当地群众和外来游客的欢迎,如黄袍羊尾、手抓羊肉、油香、馓子、奶皮、油茶等。本地区还经常举行丰富多彩的文娱体育活动,特别像蒙古族的那达幕大会、正月十五汉族的元宵节,摔跤,射箭、耍社火、舞狮子,甩钱鞭、跑旱船等民间文娱体育活动深受人们的热爱。

神话传说

贺兰口

贺兰口又称“豁了口”,在贺兰口沟内平卧着一块大石头,很像人的一只脚,在大石头上又磨刻着两个大脚印,一前一后,好像一个巨人跨大步时留下的印痕。传说仙人在此开山时豁了口,留下此足印,黑狼氏初祖踏了仙人的足迹后有了身孕,繁衍成后来的贺兰部,因此,“豁了口”又被称做贺兰口。直到现在,当地农民还称贺兰口为“豁了口”,有些不怀孕的妇女,都要到这里来摸一摸仙人的大脚印,回去不久就怀孕。

灵蛇洞

灵蛇洞在贺兰口沟内北坡,有一石洞,常有青蛇出入。相传古时有猎人经此,见洞中宽可容身,清凉宜人,遂入洞卧睡,梦见青蛇咬身。惊醒后,见两蛇交尾于胯侧,并无伤人之意,便轻轻从洞中退出。当日猎得青羊2头、山鸡8只,满载而归时,两蛇已不见踪影。此后,猎人出行,每于洞中小憩,则猎物所获必丰,故将此洞名为灵蛇洞。旧时,猎户常于每年惊蛰日祭拜灵蛇洞,以求出猎成功。《周公解梦》书云:“梦被蛇咬主大运。”

燕子梁

燕子梁因燕雀群聚而得名。每至春夏之交,山燕南归,栖聚梁上,呢喃之声不绝于耳。

传说有兄弟二人,自山后至此,见劳燕纷飞,上下穿行,无可尽数。竟心生歹意,毁燕窝牟利,取幼雏贩商。惹得群燕愤怒,一齐冲向二人,啄眼毁容。俩兄弟急不择路,坠入深渊,其尸肉虎狼不食,腐臭冲天,群燕遂弃窠远去,再不复返。燕子梁后深谷中,至今尚有白骨两具,人称“死人坑”。

古琴台

传说仙人携琴西游,见贺兰山风景优美,便沿沟谷寻泉眼至此。一时雅兴大发,在此巨石上抚琴弄弦。又见远山那边飘过一朵彩云,仙人便腾空而起,甩下一根琴弦飘然而去。琴弦落处,变为一条小溪,蜿蜒曲折,绕巨石与清泉汇流,潺潺而下。从此,这块巨石被人们称作古琴台,其下小溪便名为琴溪。坐在琴台上,静心聆听泉水流淌,真的会有琴声传过,如丝如缕,其妙无穷。

美酒

“贺兰山下果园成,塞北江南旧有名”。宁夏贺兰山东麓已成为中国酿酒葡萄种植集中连片最大、酒庄数量最多、酒庄集群化发展最快的酒庄酒产区。酿出的葡萄酒以其特有的中国风格和东方特质,香气发育完全、色素形成良好、含糖量高、含酸量适中、无病虫害、无污染、品质优良的自然优势,是世界上少有的几个能生产高端葡萄酒的绝佳产区之一,获得了国内外一致好评和广泛认可,先后有60多家酒庄的葡萄酒在国际葡萄酒顶级大赛中获得了上千个大奖。

贺兰山区葡萄酒产业发达,种植面积近60万亩,已建成酒庄86个,在建酒庄113个,年产葡萄酒约1.2亿瓶,综合产值达200亿元。

【主词条:内蒙古贺兰山国家级自然保护区、宁夏贺兰山国家级自然保护区】

贺兰山国家级自然保护区

贺兰山国家级自然保护区

东侧宁夏境内的贺兰山自然保护区始建于1982年,初为省级,1988年提升为国家级,总面积6.1×104公顷,主要在中段的范围内;贺兰山西侧内蒙境内的保护区建于1984年,面积为7.5×104公顷。贺兰山自然保护的对象主要界定了三个方面,一是干旱风沙区典型的森林生态系统;二是青海云杉、杜松、油松、羽叶丁香、蒙古扁桃、沙冬青、贺兰山红尾够、灰鹤、马鹿、马麝、盘羊、蓝马鸡等珍稀物种;三是寒武系地质剖面及新构造运动形迹,等等。

由于贺兰山自然保护区的总面积不大,有效保护面积更小,并未从根本上改变环境退化的局面,后来蒙宁两区都积极采取措施,扩大自然保护区范围,将生活在贺兰山中的农牧民搬迁至新开灌区,将羊只赶下山,同时加大自然保护力度,通过封育,造林等生态建设手段,使贺兰山区的植被得以恢复,生态环境得以改善。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。