-

衙内 编辑

衙内是一个汉语词汇,拼音为yá nèi,指唐代称担任警卫的官员,五代和宋初这种职务多由大臣子弟担任,后来泛指官僚的子弟 。出自《旧唐书·德宗纪上》:“己亥,敕左右卫上将军、大将军,并于衙内宿。”

中文名:衙内

拼音:yá nèi

故事:营门也被形象地称作“衙门”

职称:担任警卫的官员

解说:掌理禁衙的官职

衙门

衙门

拼音:yá nèi

基本解释

唐代称担任警卫的官员,五代和宋初这种职务多由大臣子弟担任,后来泛指官僚的子弟。今多是老百姓对一些有着恶劣行为的高官子弟的称谓。

“恰待下拳时,认的是本管高太尉螟蛉之子——高衙内。”——《水浒传》

详细解释

1.宫禁之内。《旧唐书·德宗纪上》:“己亥,敕左右卫上将军、大将军,并于衙内宿。”

2.五代及宋初,藩镇的亲卫官有衙内都指挥使、牙内都虞侯等,多以子弟充任。“牙”讹变为“衙”。后因称官府的子弟为衙内。 宋孔平仲《珩璜新论》卷四:“或以衙为廨舍,早晚声鼓,谓之衙鼓,报牌谓之衙牌,儿子谓之衙内。”《水浒传》第七回:“恰待下拳时,认的是本管高太尉螟蛉之子高衙内。”《初刻拍案惊奇》卷二三:“保正道:‘这等是衙内了。请问当时乳名,可记得么?’”

衙门

衙门

“衙内”本是掌理禁衙的官职,唐代籓镇相沿以亲子弟管领这种职务,宋元时便称官家子弟为“衙内”,犹如称“王孙”“公子”一样。元杂剧里所称“衙内”,则是影射当时的蒙古官员,包括元代的诸王、勋贵和权臣。他们多仗势欺民,并与官府、富户勾结,干预民政,抢夺人民财物或良家妇女,是让百姓又憎又怕的人物,杂剧中对这类权豪势要,毫不留情的加以披露与讽刺。有人将政府机关称作“衙”的,在政府机关内工作即被称作“在衙内当差”。

汉末时,“衙门”成了军旅营门的别称。这一名称逐渐移用于官府。《武瓦闻见记》中记载:“近俗尚武,是以通呼公府为‘公牙’,府门为‘牙门’,字稍讹变转而为‘衙’也。”唐朝以后,“衙门”一词广为流行。到了北宋以后,人们就几乎只知道“衙门”而不知有“牙门”了。

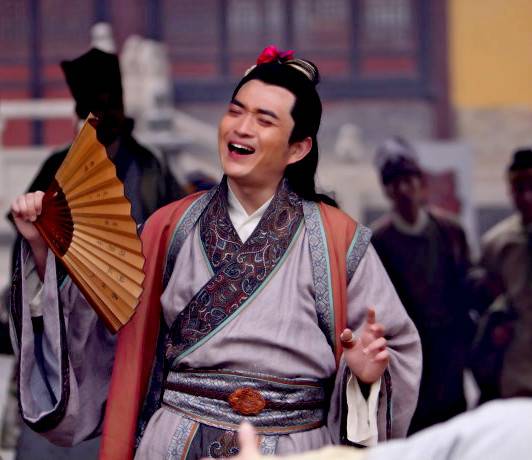

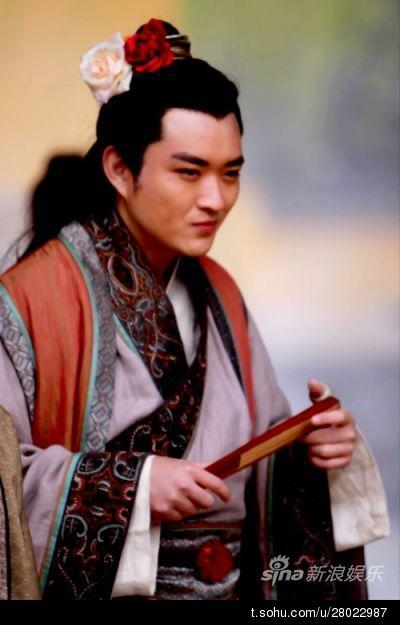

高衙内剧照

高衙内剧照

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。