-

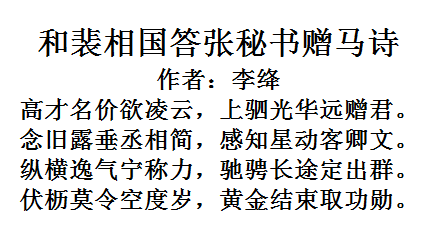

和裴相国答张秘书赠马诗 编辑

李绛,字深之,系本赞皇。擢进士、宏辞,补渭南尉,拜监察御史。元和二年,授翰林学士,俄知制诰。会李锜诛,宪宗将辇取其赀,绛与裴垍谏曰:“锜僭侈诛求,六州之人怨入骨髓。今元恶传首,若因取其财,恐非遏乱略、惠绥困穷者。愿赐本道,代贫民租赋。”制可。枢密使刘光琦议遣中人持赦令赐诸道,以裒馈饷,绛请付度支盐铁急递以遣,息取求之弊。光琦引故事以对,帝曰:“故事是耶,当守之;不然,当改。可循旧哉!”

诗体名。全诗每句七字或以七字句为主。起源于先秦和汉代的民间歌谣。不过,汉、魏之际七言诗极少,在南北朝时期至隋渐有发展,直到唐代,才真正发达起来,成为我国古典诗歌又一种主要形式。《睢阳尚书(袁可立)袁氏家谱》:“又袁家山列入洛学书院八景。有七言诗三首咏大司马可立及其子参政袁枢与其孙知广西新宁州袁赋诚,各诗一首。”

可能是因为与杨玉环在华清池留下了一段情,唐玄宗对华山也情有独钟,曾令华州刺史在华山立过一个“华岳碑”,并亲自撰写碑文,歌颂华山之雄奇险峻。此碑高五十尺,宽丈余,被称为“天下第一碑”。后被黄巢所毁。 过了不到100年,就出现了一座与“华岳碑”等高等宽并列第一的碑,并引发了一场风波。

此事要从一个叫吐突承璀的左军中尉说起。左军中尉是统领神策军的军官,神策军是唐代中后期的禁军,直属皇帝的精锐部队,类似总统卫队,而吐突承璀是深得唐宪宗宠信的宦官。唐宪宗元和三年(808年),吐突承璀要整修安国寺,他依仗权势,气焰熏天,说一不二,擅自动工,立了一个功德碑,碑的大小高下与华岳碑相同。碑立起来了,碑文却还没有着落。碑文自然是要歌颂皇帝圣明,天下太平,皇恩浩荡,河清海晏,但这种御制文章也不好作。吐突承璀放出大话:谁能撰写碑文,就给谁一万贯钱。有人推荐说,李绛的文章写得好,这差事就交给他吧。李绛时任知制诰,职责就是专为皇帝起草诏令。

李绛听到消息,不但不感到荣幸,反而说,自古圣帝明王都没有功德碑,难道是因为他们的功德还不够吗?只是因为他们认为不宜歌功颂德而已。于是向唐宪宗上了一道奏章。

大概与唐太宗确立的君臣关系及前几任皇帝从谏如流有关,这道奏章一点不给宪宗面子,直斥功德碑的弊端,现在看起来这个李绛真是胆大包天。

“陛下布维新之政,划积习之弊,行前王所不能行,革历代所不能革,四海延颈,日望德音。今忽自立碑,以示天下不广,彰满假之渐,招矜炫之讥耶?”陛下治国很有成就,有目共睹,现在却要立功德碑,自我炫耀,难道是想招来天下的讥笑吗?圣德、皇猷岂是能用一块碑几行字所能概括的,如果真要立碑,反而有损形象。高祖、太宗创开元、贞观盛世,也未立碑,难道陛下的功德还能超过先祖吗?尧、舜、禹、汤、文、武,皆无立碑之事,历史上只有秦始皇游泰山立过碑,为百王所笑,万代所讥,至今称为失道亡国之主,岂能追秦皇暴虐不经之事,而自损圣德?何况此碑在安国寺内,碑文本应记载与寺院有关的内容,如记载陛下的功德,实在是不伦不类。请陛下罢修。

当晚宪宗看了奏章,心中肯定不爽,但李绛说得义正辞严,句句在理,只好违心地说了句“李绛是忠臣”,命令把碑拽倒。宪宗看李绛的奏章时,吐突承璀正在旁边,不高兴地嘟囔道:碑体积太大,恐怕拽不倒,慢慢拆吧。实际上是想暂缓执行,心存侥幸皇帝说不定还会改变主意。没想到宪宗正在气头上,没好气地厉声喝道:拽不倒就多用几头牛拽!吓得吐突承璀再也不敢吱声,只好动用了100头牛,把自己费尽心机立起来的碑拽倒了。 李绛(762年-829年),字深之,唐代赞皇(今河北赞皇)人。唐宪宗元和二年(807年)授翰林学士,知制诰。六年拜相, 封高邑男。后历任华州刺史、兵部尚书、河中观察使、御史大夫、尚书左仆射、太子少师、太常卿、山南西道节度使。封赵郡公。宝历三年(829年)被乱兵杀害。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。