-

突厥汗国 编辑

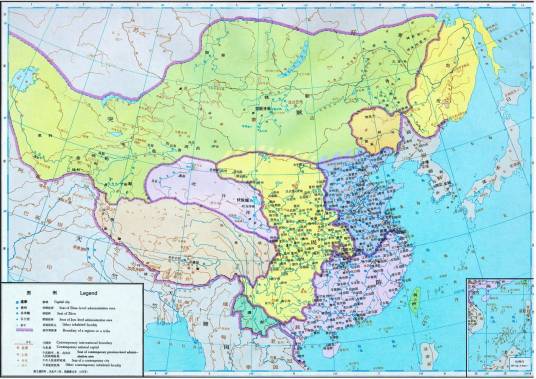

突厥汗国(552年~654年,682年~745年)是六世纪中叶崛起于中国北方漠北的以游牧为主的部落联盟国家。

关于突厥人起源的说法,众说纷纭,有匈奴说、铁勒说、丁零说、中原说、乌孙说等等。

突厥汗国始由阿史那部落、阿史德部落建立。

583年因隋分化离间突厥分裂为东突厥、西突厥,并分别于630年与657年亡于唐。

682年后突厥复国,至745年为回纥汗国所灭,东西突厥前后共立国168年,曾对东魏、西魏、北齐、北周、隋、唐等朝造成很大威胁。

中文名:突厥汗国

外文名:Turkic Khaganate

简称:突厥

所属洲:亚洲

首都:突厥牙帐

主要城市:突厥牙帐

官方语言:突厥语

时区:UTC+8

政治体制:君主制

国家领袖:阿史那土门,始毕可汗,阿史那骨咄禄等

人口数量:200万至250万东突厥

主要民族:突厥族、薛延陀族、回纥族

主要宗教:原始崇拜

国土面积:764万平方公里(572年)

建立时间:552年

灭亡时间:745年

开国君主:伊利可汗

亡国君主:白眉可汗

所属语系:突厥语系

突厥汗国的缔造者阿史那土门原是突厥部落的酋长

唐代高僧玄奘在西行求法途中,曾经目击突厥人围猎的情况。其报导如下:"至素叶城,逢突厥叶护、可汗方事畋猪,戎马甚盛。可汗身著绿绫袍,露发,以一丈许帛练裹额后垂。达官二百余人皆锦袍编发,围绕左右。自余军众皆裘褐毳毛,槊纛端引极目不知其表。"叶护可汗的畋游既然具有"极目不知其表"的规模,那么把"戎马"加以合理安排,应为意料中事,可惜玄类并无明确记述。因此,我们只能参照其他游牧民族的有关情况来探讨突厥人围猎的组织形式。史载"蒙古人之围猎有类出兵。先遣人往侦野物是否繁众,得报后,即使周围一月程地内屯驻之部落于每十人中签发若干人,设围驱兽,进向所指之地。此种队伍分为左翼、右翼、中军,各有将统之,其妻室尽从"。又女真人行围时也是"中设黄蠢为中军,左右两翼以红白二纛分标帜之"。并且他们也同样于"出猎开围之际,各出箭一枝,十人中立一总领,属九人而行,各照方面,不许错乱"。这就是说,游牧人围猎时通常是分翼标帜,十人一组的。这种行猎制度移到军事方面,便成为左、中、右的配置方式和十进法的编制原则。明确了这一点,再来核对玄类的记述,那么达官(即显贵,不必为"达于")的"围绕左右",就不应单从字面解释为随侍在侧,似乎应该把它和军众的"槊纛端弓"联系起来,看作是分翼标帜这种蕃俗在玄类心目中的模糊反映。假使这一推断不误,那么突厥军事行政体制中的"左厢察"、"右厢察",便是行猎制度的翻版了。至于十进法的编制,玄类的报导固然未露消息,其他史籍也无直接记载,不过还是有迹可寻的。早在传说时代。突厥人已出现十进数字观念的萌芽,如"狼生十男"、"讷都六有十妻"之类。随后,突厥汗国的奠基人叫"土门",此名为突厥语Tuman的音译,即"万夫长",是十进制的最高一级。其次,磨延啜(回纥毗伽可汗)碑北面第6行也有"千夫长"字样。此外,十进法的军队编制自古行于北族之间,蒙古、金人如此,匈奴、柔然也是这样。从突厥汗国常袭用前代名号看来,继承这种制度是完全可能的。据此可以推断突厥军队是按十进法编成的,而这同样也应溯源于猎手的编制。突厥的军事制度既然脱胎于围猎制度,因而前者便具有后者的外貌,以致突厥统治者能够利用自己的军队亦战亦猎的特性,不止一次迷惑自己的对手:大业十一年,"始毕托校猎至此(雁门)";贞观元年,"颉利恐后乘其弊,引兵人朔州境上,扬言会猎,实设备焉"。

突厥军事组织的外部特征即左中右的区分和十进法的编制两点,已略述如上。下面进一步探讨它的内部结构。

突厥汗国

突厥汗国

关于突厥军队的掌管问题,限于史料,无法窥其全貌。但"设"在其中有特殊地位,则可无疑。据中国文献记载:"别部领兵者谓之'设' "。"默啜立其弟咄悉匐为左厢察,骨咄禄子默矩为右厢察,各主兵马二万余人"。"阙特勤不受,遂以为左贤王,专掌兵马"。"登利从叔父二人分掌兵马,在东者号为左杀,在西者号为右杀,其精锐皆分在两杀之下"。上引"察"、"杀"都是"设"的异译。"左贤王"则是史巨用匈奴旧称记突厥官制,故请名均指"别部领兵"的统帅。由上数例,可知任"设"的人都是可汗直系亲属,即所谓"常以可汗子弟及宗族为之"。据统计,突厥第一汗国(552-630)时期,号称"设"者十六人,出身阿史那氏的占十二人。血统有嫌疑者则不得为"设"。如阿史那思摩就因为"貌似胡人,不类突厥",所以终不得典兵为"设"。突厥汗庭在"设"的人选上,坚持"系谱"和"血统"两大原则,表现极端的排外性,恰恰反映了这一职位的重要性。因为突厥汗国是一个军事行政的联合,兵权是政权的支柱,倘落在他人之手,就有"拆台"的危险。基于这种原因,酉突厥沙体罗利失可汗分全国为十部,置十"设",即《新唐书·突厥传》下所载:"可汗分其国为十部,部以一人统之。人受一箭,号十设,亦日十箭。为左右:左五咄陆部置五大啜,居碎叶东;右五***失毕部置五大俟斤,居碎叶西。其下称一箭曰一部,号十箭部落云。"这十名"设"是可汗在十个军事行政单位的代理人。他们在和平时期是行政长官,在战争时期则是军事统帅。非阿史那氏直系亲属,是不能托此重任的。

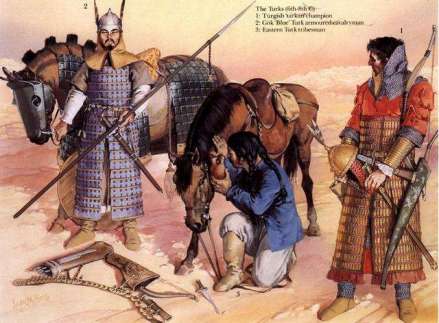

突厥骑兵

突厥骑兵

以上这些矛盾,同时也就孕育着政治危机。作为一个军事行政的联合,突厥汗国的衰亡是与突厥兵制的瓦解密切相关的。历史的逻辑完全出乎阿史那氏意料之外:阶级矛盾和部族间矛盾(实质上也是阶级矛盾的另一种形式)的不断激化,终于葬送了突厥汗国。

语言文字

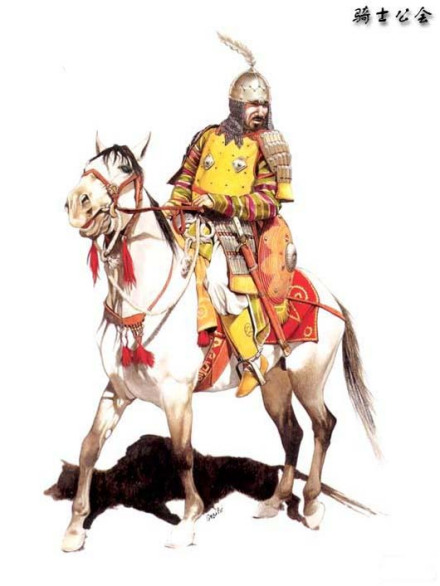

突厥士兵

突厥士兵

婚姻

与家庭密切相关的是婚姻问题。《北史·突厥传》有专节记述突厥人的婚姻制度:"男女咸盛服饰,会于葬所。男有悦爱于女者,归即遣人娉问,其父母多不违也。父兄伯叙死者,子弟及侄等妻其后母、世叔母及嫂,唯尊者不得下淫。"文中"唯尊者不得下淫"一语,表明它具有强制的性质。因而这并不是单纯的婚俗,而是突厥人的婚姻习惯法。下面分成几个问题来讨论。

第一,关于婚姻缔结问题。

据上段引文,突厥青年是通过葬所之会来找寻对象的。他们之所以不得不在这种"剺面且哭,血泪俱流"的场合来追求悦爱,显然不是由于迷信,而是由于游牧社会的分散性和流动性,使经常的社交活动(在有限的意义上)成为不可能,因此只得利用"男女咸盛服饰会于葬所"的机会来选择配偶。这种塞外殊俗,在内地人看来,可能认为"啼笑皆非",但他们却是"悲喜交集"的。其次,从"遣人娉问淇父母多不违也"一语,可知儿女私情通常是能够获得家长认可的。此外,聘礼虽不见于前引史料,但突厥刑法中既有'"输妇财"的赔偿方法(详见"刑法"部分),则娶妇纳聘"应无疑义。大概在财产分化的条件下,突厥的普通牧民不容易积累一笔"妇财",所以他们对女俘虏才感到特别需要。

第二,关于收继婚问题。

在突厥汗国的历史上,义成公主是一位著名的被收继人。她曾先后为启民可汗、启民子始毕可汗、始毕弟处罗可汗、处罗弟颉利可汗之妻。这个婚例,证明突厥法容许长辈收继婚与平辈收继婚相结合。按前引《北史》材料,只是在下列情况下才不得履行收继婚:

(l)被收继人之夫未死;

(2)被收继人为收继人之生母;

倘使不具备收继条件,则寡妇可以改嫁,如安禄山"少孤,随母在突厥中。母后嫁胡将军安波注见延偃",就是因为安禄山是她的亲生子,不可能成为收继人。至于她的亡夫是否还有其他子弟侄,史无明载,不得而知。看来安禄山之母是在无法履行收继的情形下改嫁的。由此可以设想,当夫家不存在合法收继人时,寡妇有权改嫁,亲生子随母改嫁也被容许。收继婚的习俗,在突厥人入侵中亚之后,仍被继续保持,如七世纪初叶护可汗长子咀度设死后,"前儿特勤篡立为设,仍妻后母"。

第三,"突厥法"流行唐长安教坊

崔令钦《教坊记》"坊中诸女"条载:"坊中诸女,以气类相似,约为香火兄弟,每多至十四五人,少不下八九辈。有儿郎聘之者,辄被以妇人称呼,即所聘者兄见呼为新妇,弟见呼为嫂也。……儿郎既聘一女,其香火兄弟多相奔,云'学突厥法',又云'我兄弟相怜爱,欲得尝其妇也'。主知者亦不妒。他香火即不通。"文中"法"宇的涵义,指的是一种婚俗,与东突厥通行的"香火"结盟形式,名同而实异。由此似乎有理由认为在突厥人中间,除流行收继婚制及存在一夫多妻制外,还有一种被教坊艺人称为"突厥法"的兄弟共妻制的变种。它与恩格斯所说的"俱乐部婚姻"相似,一个可以"相奔"的"香火",就是一个"婚姻俱乐部"。不过,此法用"突厥"命名,却除《教坊记》外,未见他证。且自匈奴以来,蒙古草原并无这种婚俗。又教坊艺人多为西胡或杂有西胡血统,她们所染之习,当以溯源于中亚为合理。因此所谓"突厥法",是否突厥之"法",是值得怀疑的。

从现存文献看来,兄弟共妻制是哔哒境内特有的婚俗。据惆书》卷五0《哔哒传》云:"刑法、风俗与突厥略同。其俗又兄弟共娶一妻,夫无兄弟者,其妻戴一角帽,若有兄弟者,依其多少之数,更加帽角焉。"《通典》卷一九三《吐火罗传》云:"与悒怛杂居,……多男少妇人,故兄弟通室,妇人五夫则首饰戴五角,十夫戴十角。男子无兄弟者,则与他人结为昆季,方始得妻,不然终身无妇矣。生子属其长兄。"慧超《往五天竺国传》又云:"其吐火罗国,乃至罽宾国、犯引国、谢**国等,兄弟十五人、五人、三人、两人共娶一妻,不许各娶一妇,恐破家计。"从上引诸文看来,兄弟共委制流行的区域是哔哒国故地。

《周书》"其俗又兄弟共娶一妻"之句,用意在强调"与突厥略同"中尚有不同的殊俗,而《通典》所谓"与他人结为昆季",正是教坊艺人'哟为香火兄弟"的样本。据古钱币学材料,作为这种婚俗外部标志的角帽,贵霜时代已经出现,它的发源地为喀菲列斯坦(今阿富汗努尔伊斯坦),即哔哒人的主要住区。约自556年以后,突厥人人主哔哒故地,部分哔哒人迁至锡尔河与阿姆河之间的绿洲,至八世纪时已与当地居民同化。难怪叙利亚史籍把哔哒称为"突厥"了。这些情况说明:第一,由于政治变迁,哔哒人的兄弟共委制后来成为西突厥境内一种婚俗。第二,由于民族迁移,哔哒人已有部分与"昭武九姓"融合,其婚俗也可能传人布哈拉绿洲和塞拉夫善谷地。按《教坊记》所载是开元中事,其时哔哒已亡国灭种,西突厥虽也分崩离析,但去古未远,在这种情况下,教坊艺人仿行哔哒人的兄弟共妻制而称之为"突厥法",可能就是由于"数典忘祖",以致"张冠李戴"。要是上面的假设能够成立,那么就应该这样说:作为一种婚俗,唐代长安教坊流行的所谓"突厥法",其实是"哔哒法";如果一定要称为"突厥法",那么也只能算是西突厥之法而不是东突厥之法。

突厥

伊利可汗(阿史那土门):552年

乙息记可汗(阿史那科罗):552年~553年

木杆可汗(阿史那俟斤):553年~572年

佗钵可汗:572年~581年

(与沙钵略、阿波、第二、达头等号称四面可汗)

沙钵略可汗(阿史那摄图):581年~587年

阿波可汗(阿史那大逻便):581年~587年

第二可汗(阿史那庵逻):581年~约587年

东突厥

莫何可汗(又号叶护可汗)(阿史那处罗侯):587年~588年

都蓝可汗(阿史那雍虞闾):588年~599年

启民可汗(阿史那染干):599年~609年

始毕可汗(阿史那咄吉世):609年~619年

处罗可汗(阿史那俟利弗设):619年~620年

颉利可汗(阿史那莫贺咄设):620年~630年

西突厥

叶护可汗(阿史那室点密):552年~575年

达头可汗(阿史那玷厥):575年~602年

泥利可汗:587年:

泥厥处罗可汗(阿史那达曼):604年~611年

射匮可汗:610年~617年

统叶护可汗:617年~630年

莫贺咄可汗/莫贺设可汗:630年

肆叶护可汗(阿史那咥力特勒):630年~632年

吞阿娄拔奚利咄陆可汗(阿史那泥孰):632年~634年

沙钵罗咥利失可汗(阿史那同俄):634年~639年

乙毗沙钵罗叶护可汗(阿史那薄布特勒):639年~641年

乙毗咄陆可汗(阿史那欲谷):638年~653年

乙毗射匮可汗:642年~653年

沙钵罗可汗(阿史那贺鲁):650年~658年

后突厥

颉跌利可汗(阿史那骨咄禄):682年~694年

迁善可汗(阿史那默啜):694年~716年

拓西可汗(阿史那匐俱):716年

毗伽可汗(阿史那默棘连):716年~734年

伊然可汗:734年

登利可汗:734年~741年

阿史那骨咄:741年~742年

颉跌伊施可汗(拔悉密酋长):742年~744年

乌苏米施可汗:742年~744年

白眉可汗(阿史那鹘陇匐):744年~745年

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。