-

黄文弼 编辑

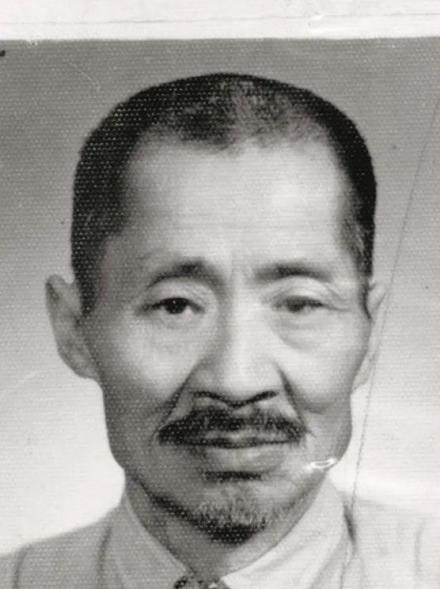

黄文弼(1893年4月23日—1966年12月18日),原名黄芬, 字仲良,号耀堂, 湖北汉川人,中国科学院考古研究所研究员,考古学家、西北史地学家。

民国七年(1918年)毕业于北京大学哲学系。民国十三年(1924年)转研究目录校定学,后又研究考古学和西北史地学。并于民国十六年(1927年)偕瑞典探险家斯文·赫定参加西北考察团,赴内蒙古、新疆考察。民国十九年(1930年)入罗布泊地区采集,历时3年,获得大量器物运回北京大学。民国二十二年(1933年)第二次入疆,再次进入罗布泊地区,历时两年。 抗日战争期间,民国二十七年(1938年)任西北联合大学历史系教授,后又受聘于四川大学。民国三十三年(1943年)再次赴新疆考察。中华人民共和国成立后,任中国科学院研究员。1966年12月18日在北京病逝。

黄文弼根据考察,论证了楼兰、龟兹、于阗、焉耆等古国及许多古城的地理位置和历史演变,判明了麴氏高昌的纪年顺序和茔域分布,提出了古代塔里木盆地南北两河的变迁问题。 著有《二程子哲学方法论》《高昌专集》《罗布淖尔考古记》《吐鲁番考古记》《塔里木盆地考古记》等。

概述图参考资料:

全名:黄文弼

别名:黄芬

字:仲良

号:耀堂

所处时代:现当代

民族族群:汉族

出生地:湖北省汉川县

出生日期:1893年4月23日

逝世日期:1966年12月18日

逝世地:北京

主要成就:论证了楼兰、龟兹、于阗、焉耆等古国的地理位置和历史演变判明了麴氏高昌的纪年顺序和茔域分布提出了古代塔里木盆地南北两河的变迁问题入罗布泊地区获得大量器物运回

主要作品:《高昌陶集》《高昌砖集》《罗布淖尔考古记》《吐鲁番考古记》等

本名:黄芬

国籍:中国

毕业院校:北京大学

职业:考古学家

就学北大

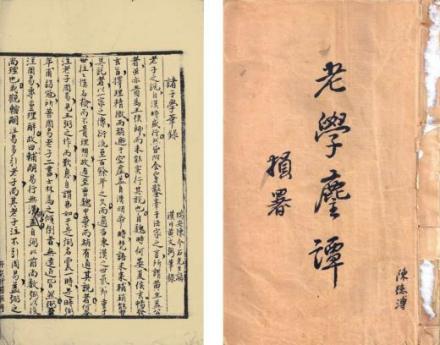

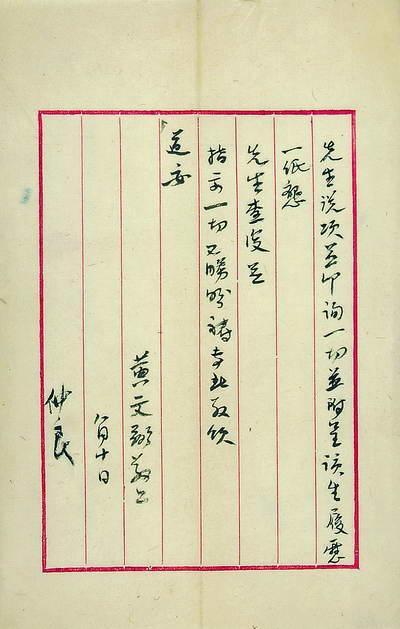

北大期间黄文弼手抄陈介石作品的封皮和首页

北大期间黄文弼手抄陈介石作品的封皮和首页

黄文弼的学术研究在这一时期经历了从中国哲学转向古籍整理和目录学,然后到考古研究这一过程。他在北大哲学门就读期间主修中国哲学。民国六年(1917年),哲学门开设有希腊哲学、欧美最近哲学之趋势、逻辑学史、中国名学钩沉、伦理学史、近世心理学史、儒家玄学、二程学说、心理学、身心之关系、社会哲学史、唯心论等十一门课程,黄文弼选修中国名学钩沉、儒家玄学和二程学说三科,分别由胡适、陈汉章和马叙伦授课。 他的哲学研究代表作为《孟子政治学说释评》和《明道与伊川之哲学及其方法》。黄文弼指出:历代对于孟子学说的研究,韩愈之流的解释为专制服务,程朱陆王虽能宗其本心,但却意犹未尽。他总结《孟子》之立国法制,认为古代“中国之哲学与政治伦理未尝绝然分离。亦可简称之曰政治伦理学。”只有采用法制主义辅以人治,方为合理的治国之道。 在后文中,他追溯了二程之学术渊源,综其学说要旨,对二程哲学方法论之精髓进行总结。 12月,由教育部备案更名为黄文弼。

民国七年(1918年),他作为发起人之一,倡导以探讨东西方诸家哲学问题、开拓新学术为目的,成立“北京大学哲学会”。 此外,他对国史研究也展现出极大兴趣,曾担任北大国史编纂处的名誉征集员。 国史编纂处即国民政府承清朝国史馆所建之官方修史机构,主要搜集、整理史料和文物,编修官史。通过参与国史编纂处文物的搜集、整理和研究等工作,黄文弼对文物有了初步了解。

牛刀初试

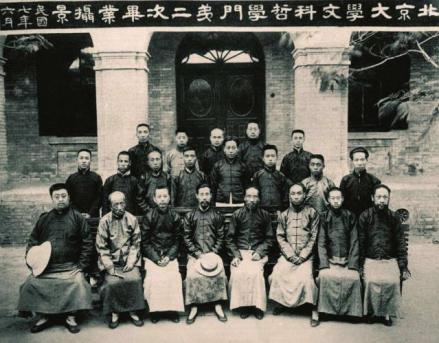

1918年北京大学哲学门毕业照(后排左二为黄文弼)

1918年北京大学哲学门毕业照(后排左二为黄文弼)

民国十年(1921年),黄文弼与人合作,历时一年完成《文心雕龙》校勘与研究。《整理文心雕龙方法略说》体现了黄文弼的古籍整理颇受黄侃学术之影响。 黄文弼整理《文心雕龙》时,在总结前人成果的基础上认为文献整理可分:校勘、文人小传、文人年表、文章表、辑文、补注、标点符号等七部分。 “校勘”部分是黄文弼对传统学术的继承;“文人小传”至“补注”部分则体现了他对黄侃《文心雕龙》研究重视文字典故的诠释,讲求“学有本源”,研究注重“追本溯源” 等学术思想的继承;“标点符号”则是他以黄侃“学问文章宜以章句为始基”为宗,重视分章断句的重要体现。 通过文献整理,黄文弼不仅对传统学术研究更为精深,同时也与黄侃等学术大师有了深入的交往,受到了他们治学方法的影响,对中国传统学术认识更为深刻。

民国十三年(1924年),北京大学成立考古学会,他是最早的会员之一。民国十五年(1926年)1月,北大考古学会从山西古董商人手中购得59方壁画,共装57箱。壁画出自山西稷山县小宁村兴化寺之南壁,内容为七佛像, 时代为元初。 《北京大学研究所国学门月刊》1926年一卷一期“考古学专号”开设壁画研究专题,黄文弼撰文《山西兴化寺壁画名相考》,考证壁画为据《佛母大孔雀明王经》和《佛母大孔雀明王画像坛场仪轨》内容所绘之“孔雀明王经变画”。他参阅西方和日本探险家所摄敦煌、高昌等地壁画、画像砖及中国古代佛教造像与图录等,对经变画中图像内容、形式、风格、题记等内容展开讨论,认为壁画体现出元代佛教壁画的“精巧”风格。 通过壁画研究,黄文弼对佛教造像艺术和佛教考古有了初步了解,同时也促使他关注近现代中国西北考古考察和研究的内容。在国学门工作期间,黄文弼借助北京大学考古学会这一重要平台,对考古学理论、方法和早期中国考古考察和研究有了了解,并且对文物研究有了重要体验。

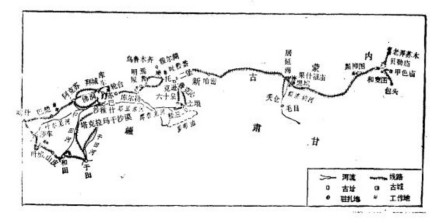

首入蒙疆

民国十六年(1927年)4月,中国学术团体协会与瑞典地理学家斯文·赫定合组的“中国西北科学考查团”成立,黄文弼作为首批中方考查团员,随团由北京出发赴内蒙古、新疆考查,历时3年余。5月9日,黄文弼自北京出发,次日早晨路经大同得胜口后至丰镇站,丰镇可谓其内蒙古首站,但其误以为丰镇为辽金之丰州(今内蒙古呼和浩特东郊白塔古城), 之后在包头下车暂住。5月11日,黄文弼闻李仲揆言包头东北瑙包有石器出土,次日便出包头北门至东北10余里之肐膊沟、(东)瑙包(鄂博转音,分界址之意)、东沙梁三处,第一次出门考查而皆有所得。 5月14日,黄文弼又出包头西门2里许考察西瑙包,所得古物以碎陶片为最多,多发现于东沙梁一带,西瑙包亦有,而所出石矢簇为最佳。 黄文弼据张慰西《塞北纪游》所言昆都仑河之西有古城遗址盖即汉光禄城,乃询之包头本地人而知包头西北门25里有澜水泉,泉西10里即昆都仑河,河西有旧营垒,而疑即塞泉城遗址,5月17日即拟前往考察古城。5月20日,黄文弼造访包头西北50余里昆都仑召,意在探寻有无古城,越昆都仑河而行后乃知古城不在昆都仑召,因次日将折而北行。 5月21日,黄文弼自昆都仑岔口北行30里至沙坝子,在村后山坡觅拾汉代陶残片数片。次日,黄文弼在公义明又拾到汉代陶残片数件,其地沙梁甚多,皆黑土,遂断言其地必为古人居处。 5月28日,黄文弼与其他考察团团员在亚母塞河附近山岭发现石斧、陶片、细石器若干,推断其处亦必为古人居址。

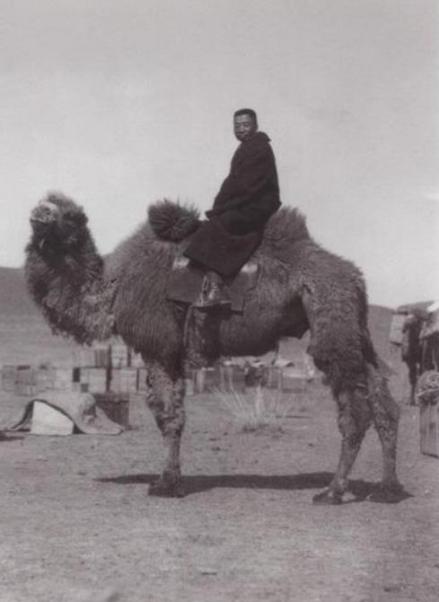

黄文弼

黄文弼

民国十七年(1928年)1月7日,黄文弼抵达新疆哈密,在此等候其他团员。28日,黄文弼抵达吐鲁番。他在前往库车的途中探访了雅尔湖和阿斯塔那遗址,但未及详细工作,只进行了调查,并没有发掘。3月10日,考察团一行抵达当时新疆省会迪化(今乌鲁木齐)的考察团大本营俄国道胜银行。 在迪化期间,黄文弼对杨增新(当时的新疆主政)收藏的麴斌造寺碑做了原碑抄录和拓本。 关于在新疆的考古调查,黄文弼认为西域文化之中心点皆在南路。故决定由乌鲁木齐至吐鲁番,沿天山南麓西进至喀什,转行昆仑山之北麓,东至和田、于田。民国十八年(1929年)4月初,黄文弼决定进入塔克拉玛干沙漠。

民国十九年(1930年)2月19日,黄文弼从迪化(乌鲁木齐)出发,前往吐鲁番考察。2月24日,抵达雅尔湖。25日,黄文弼察看雅尔湖故城遗址,并开展了发掘工作。26日,在吐鲁番购买维吾尔文书籍二十册,下午继续至雅尔湖遗址察看发掘情况。27日,开始清理旧城遗址,掘出蒙汉文文书残件、木签、红底黑花和蒲纹、印纹及水波纹陶片。3月1日,黄文弼等又对吐鲁番的交河和高昌故城进行了重点调查和发掘,开始挖掘清理麴氏高昌坟茔。黄文弼将雇佣的发掘工分为数组,分别进行挖掘,在三处墓穴共得年号为重光、延昌、延寿墓砖四方,包括了高昌重光三年(622年)麴庆瑜墓表、高昌延昌三十一年(591年)麴怀祭墓表等。此外,还得到陶器二十余件。3月5日,继续进行发掘,得陶器数量甚多,并得到年号为延昌、永徽、义和、建昌、延和、延寿、仪凤的墓砖十五方,包括高昌延寿八年(631年)史伯悦墓表、唐高宗永徽五年(654年)史伯悦妻麴氏墓表等。6至7日,发掘出年号为章和、永平、延昌、建昌、和平、贞观、延和、义和、延寿、咸亨的墓砖二十一方,包括了唐高宗咸亨五年(674年)曹怀明妻索氏墓表、高昌和平四年(554年)孟宣宗墓表等。 黄文弼在高昌故城的发掘,对于补充高昌国历史纪年有很大价值。根据这些墓志和墓表,黄文弼考订了高昌的年号和官制问题,纠正了罗振玉等人对麴氏高昌世系年号认识的错误。离开吐鲁番后,4月8日,黄文弼计划进入罗布泊地区考察,成为第一个进入此地考察的中国学者。在此地,他发现写有“交河壁”的汉简。民国十九年(1930年)4月25日,黄文弼在土垠遗址发现新疆当时年代最早的一批汉代简牍。过去外国探险者在该地区所得汉文简牍,均为魏晋时期遗物,而黄文弼所得汉简上起汉黄龙元年(前49年),下迄汉元延年间(前12年—前9年),距汉朝设置西域都护的神爵二年(前60年)仅仅11年。另外,黄文弼还从汉简的内容中解读出汉朝在西域的职官、屯戍和仓储制度,并对此作了全面细致的考释,是对王国维《简牍检署考》的重要补充。 4月29日,黄文弼对土垠遗址进行测量,绘制地形图和工作图,随后结束了在罗布泊地区的考古工作。5月27日,黄文弼经鲁克沁、吐鲁番抵达迪化。

在迪化休整一月余,黄文弼于民国十九年(1930年)7月7日出发前往塔城,然后取道苏联,经西伯利亚返回了北平,结束了他在西北科学考查团的野外考察工作。 在新疆考古调查过程中,黄文弼除采集和发掘了数以万计的搜集品之外,还绘制了路线图及工作图,约百余幅,照片千余帧,日记笔记十余册。

频赴西北

民国二十年(1931年),任北平女子师范大学教授。民国二十一年(1932年),兼任《国学季刊》编委。 民国二十二年(1933年)9月,黄文弼以教育部特派员之职,随斯文·赫定的“绥新公路查勘队”再次西行,到新疆考查教育和古代文化。再赴罗布泊地区,获得新的实证材料。

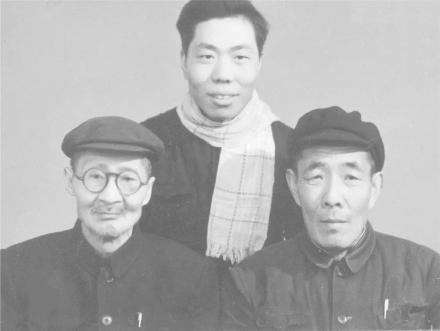

黄文弼(左一)

黄文弼(左一)

民国二十四年(1935年),黄文弼受中央古物保管委员会的委托,前往西安碑林整理碑刻。西安碑林最早可追溯到唐末五代时期,已有900多年的历史。由于民国时期军阀混战,西安碑林已略显破败。面对荒草丛生、满目疮痍,黄文弼承担起了修葺规划碑林的重任。他邀请著名古建筑学家梁思成先生设计布局,用了三年的时间使得碑林面貌一新,一大批珍贵碑刻得到更好的保护。

民国二十六年(1937年),抗战全面爆发,黄文弼离开北京到西安、四川任教。期间仍坚持利用文字记录和图片对罗布泊资料进行整理,并对西域历史的各方面问题开展深入研究。

民国三十二年(1943年),黄文弼受西北联大委托,第三次赴新疆考察。虽然此次考察重在教育和文化方面,但黄文弼仍然十分关注新疆的考古事业。由于有汽车代步,这次考察较为顺利。考察路线经河西走廊至星星峡,6月16日即到达哈密,后向北行至镇西(今巴里坤)。到达镇西后,黄文弼患上痢疾,但他不顾旅途劳顿,仍然拖着病弱的身躯拓印汉碑,随行考察人员都被他的执着所感动。离开镇西后,考察队沿天山北麓,经木垒、迪化、乌苏到达伊宁和博乐,随后转行至塔城、布尔津和承化(今阿勒泰)。这些地方是斯坦因在新疆五十万分之一地图上所没有测绘的,此次考察弥补了这一空白。 1947年应北平研究院史学研究所之聘,回北平担任专职研究员,主要从事新疆考查报告的编写。

晚年时期

黄文弼

黄文弼

回到北京后,黄文弼一直致力于第四次调查报告的整理。到他逝世前,已完成哈密、伊犁、焉耆、库车等地区的初稿。然而随后而来的政治风暴,打乱了他的计划。“文革”中,黄文弼遭到批斗,从此一病不起,而他第四次新疆行的考古报告尚未整理完毕。

1965年,他担任第四届全国政协委员。1966年12月18日,黄文弼在北京逝世,终年73岁。

考古学

文献成果

①“两集”

《高昌砖集》之吐鲁番发现墓砖记

《高昌砖集》之吐鲁番发现墓砖记

随后,黄文弼刊布了所获高昌墓砖的文字资料,选择原墓砖中字迹明显的84方影印,并且注明原砖的尺寸、墨色及出土地;对于其中文字可以辨识但影印不明显的墓砖,录其文字与图片作对比;剩余40方字迹模糊的墓砖,将其文录于书后。由此出版《高昌砖集》,作为《高昌》第二分本。《高昌砖集》共包含三个部分:砖集、砖文和校记,“砖集”收录有照片的墓砖,“砖文”收录无照片的墓砖文字,“校记”考订墓砖的年代和字义。黄文弼之前,高昌墓砖的数量与资料极少,《高昌砖集》对84方高昌墓砖集中影印,受到了国内学者的重视,影响深远。黄文弼利用出土文字资料,与古籍文献相互考证,以补史籍之不足,乃王国维“二重证据法”的典型利用。

内蒙古、新疆考古路线图

内蒙古、新疆考古路线图

②“三记”

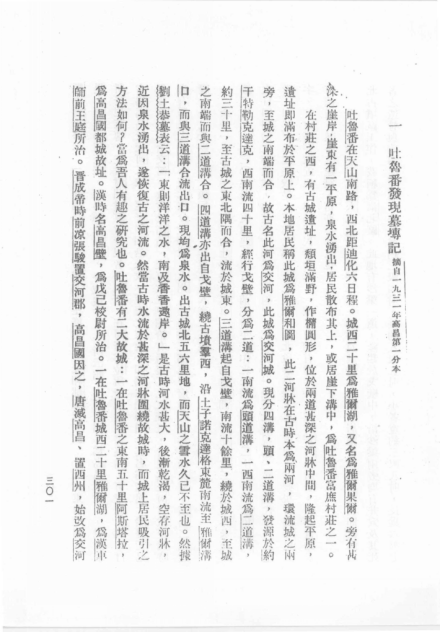

《罗布淖尔考古记》

《罗布淖尔考古记》

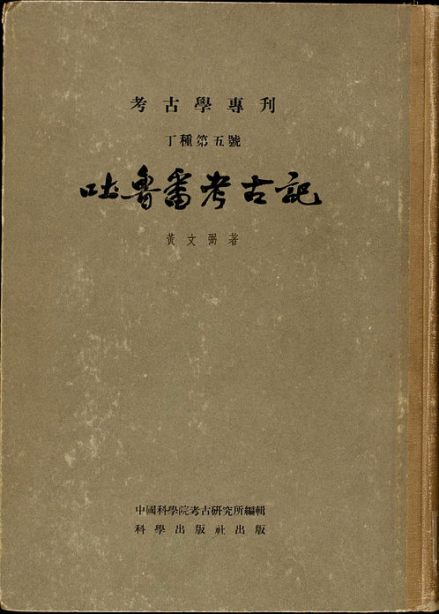

《吐鲁番考古记》是黄文弼根据民国十七年(1928年)和民国十九年(1930年)两次在吐鲁番地区发掘的出土文物资料,整理编辑而成的考古报告。 《吐鲁番考古记》文字部分的第二部分为“遗物说明”,所发现的考古材料多为唐人所写残纸,从“古籍写本及题记(附印本拓本)”“古文书写本(附钱币及碑志拓本)”“绘画及泥塑”三个方面分别加以说明。并附《古维吾尔文说明》。二为图版部分,与“遗物说明”相对应,收集所提各类文物图版,便于读者对比考证。《吐鲁番考古记》特别收录了黄文弼在吐鲁番所采集的西域文书及碑刻铭文。汉文文书中古籍写本及题记有15件,古文书写本及碑志有36件。这些文书多产生于唐代统治西州时期,对了解唐代西州的社会经济状况具有较高的研究价值。另外,《吐鲁番考古记》对于碑刻的拓印收录亦具有重要史料价值,作为研究高昌史的第一史料,对“麴斌造寺碑”的考订研究,有力推动了高昌麴氏纪年与高昌官制的进一步研究。

1958年,结合对塔里木盆地的考古发掘,黄文弼出版的《塔里木盆地考古记》, 刊布了关于拜城、焉耆、库车及沙雅等在内的塔里木盆地诸古城、寺庙及石窟遗址中的考古情况和出土文书。在编写体例上与《罗布淖尔考古记》《吐鲁番考古记》基本相同,除了介绍对塔里木盆地的考察经过,书中主体部分为“遗物说明”,包括汉文与民族古文字的写本印本、岩石与洞壁刻辞拓本,以及石器、织品等,并附图版。《塔里木盆地考古记》收录汉文写本及印本共5件,西域民族古文字写本及印本共27件;汉文岩石及洞壁刻辞拓本共10件,西域民族古文字岩石及洞壁刻辞拓本共7件。因黄文弼不了解西域民族古文字,所以仅对刊布的汉文文书进行了研究考订。西域民族古文字文书进行刊布并附文书背景介绍,这其中的部分文书,如图版第五部分,序号78-90的14件文书,乃是黄文弼考察期间从当地人手中购得,经李恺考证,这14件文书“就是这些制造赝品的人的作品”。 《塔里木盆地考古记》将出土遗物中的纺织品划分为整疋素绢、舍利带、织品残片、毛织残片、织锦残片、麻织残片、提花丝织残片、罗织残片、衣饰残片等九种类型,记录了不同类型织品的年代、材质、形制、用途及出土地等情况,并将这些织品与古籍文献相结合,论述中原文化在西域的传播以及对西域文化的深远影响。

③其它文献

除了上述“二集”“三记”外,黄文弼西北科学考查团关于新疆的考察文献还包括《黄文弼蒙新考察日记(1927-1930)》《西北史地论丛》《黄文弼历史考古论集》《西域史地考古论集》等。《黄文弼蒙新考察日记(1927-1930)》是黄文弼以中国西北科学考查团成员的身份随团前往内蒙古、新疆进行考察的日记,日记时间起于民国十六年(1927年)5月8日,终于民国十九年(1930年)8月21日。 《黄文弼蒙新考察日记(1927-1930)》为日记体,全书共约40余万字,图版部分附考查团及考察照片37幅,日记中的小标题为其子黄烈整理时所加。考察日记可分为两阶段:第一阶段为民国十六年(1927年)5月至11月,黄文弼在内蒙古的考察,主要考察了金净州古城、黑柳图以及额济纳等地区的烽燧、古城遗址;第二阶段为民国十七年(1928年)1月至民国十九年(1930年)5月,是黄文弼在新疆地区的考古,主要考察了吐鲁番地区高昌故城与罗布泊地区楼兰东烽燧遗址,时间跨度近两年半。约有四分之三的内容涉及到新疆。

《黄文弼蒙新考察日记(1927-1930)》内容详尽,黄文弼对其考察过程中的所见所闻,描写细致,并阐发个人的思索与感悟。关于开发新疆的建议,黄文弼认为可从水利、航行、交通、实业等方面入手。对于研究黄文弼在考察期间所获得的考古资料与收集品等收存的下落,此书提供了不少线索。书中亦展现出黄文弼强烈的爱国意识。如参与考察的目的,“一者为监督外人,一者为考查科学” 。面对德国人欲在新疆考察航空飞行路线,黄文弼坚决反对,担忧“中国内河航行失于外人,至今尤为遗憾。设更将天空航路失去,门户既辟,盗贼在室内矣。” 在考察过程中感慨中国考古事业之落后,“余等考古,已落外人之后甚远”, 然亦抱有迎头赶上之决心,“使余等能得是机会,其成就绝不止此也”。

通览全书,黄文弼注重维护国家主权与民族尊严,对外人怀警惕之心,对中国文物被随意盗取深感痛心;面对考察中的艰难险阻,自然环境的折磨,人为的阻挠考察,病痛对身体的折磨,黄文弼均予以顽强克服;新疆独特的民俗风情与人文古迹给黄文弼留下来深刻的印象,新疆当时的社会发展状况也令人产生无限思索。《黄文弼蒙新考察日记(1927-1930)》在历史学与文献学等方面,均具有较高的研究价值。 从19世纪后期开始的中亚探险与考察,一直是欧美和日本等东西洋各国的专利。黄文弼的成果,代表着中国学术界对新疆地区从事学术研究主权意识的觉醒。

学科教育

黄文弼在王国维“二重证据法”的基础上,进一步提出了“三重证据法”,即将“文献史籍、考古新材料和实地考察三者结合起来”。根据历次西北考察的经历,黄文弼深刻认识到边疆的重要意义,为了将自己对丝路考古的认识贡献于中国的边政教育,黄文弼在任教西大期间,积极响应西大“发扬民族精神、融合世界思想、肩负建设西北之重任”的办学理念,开创设立了西北大学边政学科。边政系的学生除了学习理论课程外,每年6月前后还会安排前往西北甘、青、新等实习,对考古、历史、民族、民俗、宗教等进行综合考察,以求学以致用,为当时的支援边疆建设工作和维护边疆稳定起到了积极作用。

边疆学

边疆地理

黄文弼形象地将新疆比喻为水管,一方是水塔,另一方是龙头,既肯定了新疆在东西方文明交流史上的重要意义,同时也强调了新疆在世界文化史上的重要性。其实早在十九世纪末,一些国外旅行者就在新疆发现了古代遗迹和文书,视新疆为一片亟待开拓的学术沃土,紧接其后的,便是许多外国探险家、考察家、学者潜入新疆以及毗邻的内蒙古一带,以考察为幌,实作秘密调查之事,甚至到了“人对我尚欲知之若此之切,而我们自己,反多不了解其所以然” 的尴尬境地。黄文弼曾四次远赴新疆进行实地考察,其中《新疆地形概述》一文从地理的角度对新疆地区的诸如帕米尔高原、昆仑山、天山、阿尔泰山等山脉及塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河等河流进行了简要分析。

边疆地区文化教育

黄文弼手迹

黄文弼手迹

边疆文物保护

黄文弼一直倡导边疆研究,尽管其学术方向偏向边疆考古,但对边疆社会发展、教育情况、民族宗教等均有关注。作为周秦汉唐古都、丝绸之路起点的古都西安,丰富的文物资源和深厚的文化底蕴给黄文弼留下了深刻印象。民国二十四年(1935年),他在主持中央古物保管委员会西安办事处时指出,设立办事处的主要目的就是要“保全中国西北一带之古迹古物”,并在上任伊始就着手修缮西安碑林,使得整修之后的碑林基本奠定了今天西安碑林的规模。

学科建设

民国二十六年(1937年)抗战全面爆发之后,为保存中华民族文脉,国民政府有计划的将平津和沿海一带的大学西迁内地。民国二十六年(1937年),西迁西安的国立北平大学、国立北平师范大学等组建为西安临时大学,黄文弼是西安临时大学历史系最早的教师之一。民国二十七年(1938年),西安临时大学改为“国立西北联合大学”,后又拆分为国立西北大学等。在此期间,黄文弼先后在西北联合大学和西北大学历史系、边政系任教授。

民国二十七年(1938年),黄文弼加入西北联合大学历史系考古委员会。时值抗战军兴、国家兴亡的关头,为了从张骞这样的民族英雄身上汲取精神力量,黄文弼带领学生参加对城固博望侯张骞墓的调查、发掘、修缮与祭扫,用张骞开拓西域的“凿空”精神激励中华儿女救亡图存的抗争。

民国三十年(1941年)6月,黄文弼出席了教育部边疆教育委员会第二届第一次会议。黄文弼当时还有一个身份,即边疆教育委员会委员。在此次会议上他提出“请教育部指令西北、西南各大学或师范学院自三十一年度(1942年)起增设边疆语文系,培植边疆服务人才以利边疆案” 。不少边疆工作者因语言隔阂而难以展开工作,黄文弼之意试图通过设立边疆语言类科系来培养真正能够胜任边疆工作的人材,此次会议未明确提及在西北大学设立边政系的想法,但在一定程度上推动了涉及边疆学科建设的进程。 于是,国民政府教育部于民国三十三年(1944年)正式令国立中央大学及国立西北大学增设边政学系,隶属文学院 。国民政府决定设置边政系的原因显然在于培植边政人才去服务边疆,去巩固、繁荣边疆。自此后,边政研究开始真正纳入中国高校学科建设体制,为建立中国边政研究现代学术体系奠定了基础。而追其学术渊源,边政学系则是由之前设置的边疆建设科目及讲座演变而来。

吐鲁番学

文书研究

《吐鲁番考古记》

《吐鲁番考古记》

在对文书进行考证时,黄文弼或据文书推论,或引经据典,总能准确发现隐藏在文书中的重要信息,如根据《虞候司及法曹请料纸牒》,他考证出了当时的公文程序;在《天山县申车坊新生犊残牒》中,根据“申郡户曹”一语考证出该件文书的时间是天宝十二载;根据《安末奴等纳驼状》中的武周新字,黄文弼敏锐地发现《通鉴》所记的“凤阁侍郎河东宗秦客改造天地等十二字以献”的记载并不准确,武周新字“固不限于十二字或十四字也”,如此等等。这样看来,黄文弼在吐鲁番文书整理方面,在文书的断代、题解、定性、命名、考释上都做了许多开创性的工作,这些整理方法在今天仍然被广泛认可。因为是前无古人,只能自己摸索,在文书的识读和考释上难免有些错误,但每一门新学问形成之初莫不如此。黄文弼的吐鲁番文书整理方法和整理思想是吐鲁番学研究者的一笔宝贵财富。

保护与考证文物

黄文弼对吐鲁番学的另一个贡献是保存并考证了吐鲁番出土的一批墓志碑铭和绘画泥塑等。黄文弼本精于宋明理学,后转向文献学,参加中瑞西北科学考察团之后,通过实地考察,拓印碑铭、考释简牍、释读文书等,他积累了珍贵的新疆历史文献资料。每到一处,黄文弼都非常重视对重要碑铭的拓印。《张怀寄墓志》是吐鲁番地区出土最早的一方墓志,记载了武周时期张怀寄参与的西域军事行动,历史价值很高,黄文弼做了摹文和校记。

民国十七年(1928年)春,黄文弼抵达迪化,拜谒了杨增新,在将军署拓印了著名的《麴斌造寺碑》,做了摹文,并对碑文进行了考释。不久,该碑遗失,黄文弼所做的拓片就成了珍贵的历史记录。在吐鲁番交河地区,黄文弼发掘到墓志百二十余方,根据墓志,黄文弼考订了麴氏高昌的年号顺序,考证了麴氏高昌的官制。由于有出土文物做支撑,他的研究往往能比前人的研究更深一步,更进一层。

现代简牍学

黄文弼是现代简牍学的奠基者之一。20世纪初,斯坦因、斯文赫定等人在楼兰、敦煌、玉门、酒泉等地发现了汉晋时期的简牍,罗振玉、王国维根据斯坦因所得的简牍及少量纸片、帛书等材料,著有《流沙坠简》一书,王国维又著有《简牍检署考》一文,这些都是中国现代简牍学的奠基之作。

黄文弼民国十六年(1927年)10月在内蒙古考察,在今甘肃居延一土堡内发现了一枚汉简,第二天又在该地发现了三枚汉简,黄文弼根据考察推断说:“此地如细掘,必可多得木简,绝不止此也”。可惜的是,由于时间紧迫,未作进一步发掘,科考团转入其他地区考察。黄文弼与居延汉简的发现失之交臂。但失之东隅,收之桑榆,随后,黄文弼在新疆罗布泊地区发现了一批汉代的简牍,著名的有“交河壁”简、“居庐訾仓以邮行”简以及“黄龙元年十月”简等等。他在《罗布淖尔考古记》一书中专辟一章记述这批木简,并对其做了考释。考释的部分既包括对简牍文字的识读,也包括对简牍所包含的历史信息的解释,他将简牍按内容分为几个部分集中介绍,包括释地、释历、释屯戍、释廪给、释器物等等。最后,黄文弼还考证了简牍的尺寸、使用方法及使用制度等。尽管由于时代的限制,黄先生对个别木简的考释有些偏差,但是,这并不影响黄文弼的《木简考释》成为中国现代简牍学的奠基性著作中的一部,黄文弼理应是中国简牍学的奠基人之一。

向达:西北科学考查团之成绩在中文著述方面,目前不能不以黄君之收获为最大焉。

孟凡人:黄文弼是本世纪初以来新疆考古舞台上最活跃的代表人物之一,同时也是解放以前仅有的享誉国际学术界的中国新疆考古学家。

卢桂森:黄文弼同志是一个终生孜孜不倦的老学者。他在学术生涯中度过了五十个春秋。其治学的方法是求实求全,古籍记载及发掘文物与今地相对照,中外记述互相参照,反复核对,一丝不苟。

郑师许称道黄文弼的科学研究“既不盲从汉人种西来陋说,又不误信中国文化高于一切的怪论”。

水野清一:考古学渐渐被采用了其本来应有的面目形式,这是应该为中国考古学庆贺的吧。

朱玉麒:

①黄文弼的一生与中国近现代动荡、剧变的时期相始终。从汉阳府中学堂到北京大学,他在中国遭受西方列强侵略、帝制覆灭、五四运动等等一系列剧变中成长起来,培养出奋发图强的爱国主义精神,其所从事的西北考古工作本身,也带有明显的道义担当;抗战八年的烽火中,他与同胞辗转流离,却始终紧抱着西北考察的资料不断撰述;新中国成立后,他仍旧坚持工作,直到遭受文革的冲击而赍志以没,他是近百年中国苦难时代的见证人。关于黄文弼及其学术成果的研究,不是简单关于一个个体人生的历程回顾,而是有关近现代中国知识分子乃至中国国家命运的探讨,也是有关中国当代考古学发展、西北历史地理学研究的学科探讨。

②黄文弼先生是丝绸之路考古尤其是新疆考古学的奠基人,是中国考古学的先驱者。他的四次新疆考察,行程在38000公里以上,探查过的遗址有数百,重点发掘的也有数十,对所有的遗址都有详略不同的记录。因此,无论就其从事西北史地和新疆考古的时间之早、之长,还是就其考察领域之广、之深,以及取得成果的丰硕程度而言,黄文弼先生都是当之无愧的中国从事新疆考古第一人。

郭立宏:黄文弼先生作为中国丝绸之路考古、西北边疆考古的先行者,同时也是西北大学考古学科、边政学科的重要奠基人,在中国丝绸之路考古、边疆人才培养方面做出巨大贡献。在黄文弼之后,一代又一代西大考古学人继续围绕丝绸之路研究开展了大量工作,培养了大批专门人才,取得了一系列标志性成果,赢得了社会各界的认可,获得了党和国家领导人的高度肯定。

关系 | 名字 | 简介 |

|---|---|---|

父亲 | 黄德清 | 原本为木匠,后经商。 |

儿子 | 黄烈 | 曾任中国社会科学院历史研究所研究员黄烈。2006年7月29日在北京逝世,享年82岁。 |

孙子 | 黄纪苏 | 中国社会科学院研究员。 |

代表著述

类别 | 文献 |

|---|---|

著述 | 《高昌》《高昌砖集》《高昌陶集》《罗布淖尔考古记》《吐鲁番盆地考古记》《塔里木盆地考古记》《西北史地论丛》《黄文弼蒙新考察日记》《黄文弼历史考古论集》等。 |

论文 | 《新疆地形古今谈》《谈古代塔里木河及其变迁》《略述内蒙古、新疆第一次考古之经过及发现》《1957-1958年新疆考古调查简记》《伊犁考古调查简记》《汉西域诸国之分布及种族问题》《张骞使西域路线考》《两汉通西域路线之变迁》《汉通西域后对西域之影响》《河西古地新证》《河西四郡建置年代考》《古西王母国考》《大月氏故地及西徙》《中国古代大夏位置考》《重论古代大夏之位置与迁徙》《论匈奴族之起源》《前汉匈奴单于建庭考》《高昌史事略》《高昌疆域郡城考》《亦都护高昌王世勋碑复原并校记》《古楼兰国历史及其在西域交通上之地位》《楼兰土著民族之推测及其文化》《罗布淖尔水道之变迁及历史上的河源问题》《佛教传入鄯善与西方文化的输入问题》《略述龟兹都城问题》《古代于阗国都之研究》《焉耆博斯腾湖周围三个古国考》《北庭五城释名》《元阿力麻里古城考》《兽形足盆形象考释》《罗布淖尔汉简考释》等。 |

出版图书

吐鲁番考古记

作者名称 黄文弼

西北史地论丛

作者名称 黄文弼

新疆考古发掘报告

作者名称 黄文弼

出版

2015年12月,商务印书馆以《西域史地考古论集》为书名,出版黄文弼的名篇选集,是西域史地考察与丝绸之路研究的奠基之作。选本突出反映了黄文弼西北学术考察和研究方法论上的特色,一是他对考古学、历史学和地理学等多种学科的并重,二是对西北地区的遗址点考察与丝绸之路广阔区域面的有机结合,突破了清代西北史地学片面注重文献的局限,而获得了考古学实物的印证;而其考古遗址的个案调查,又得以在传世典籍中获得文献依据,取得了二重证据的相互印证。

2023年6月,《罗布淖尔考古记》在市面上基本出于空缺状态,时隔75年后,经由广西师范大学出版社崭新再版。

馆藏

2012年8月28日,黄文弼特藏馆在新疆师范大学揭牌,9月正式开馆。黄文弼特藏馆共有黄文弼家属所捐赠书籍图书文献3400多册、地图照片近500份、黄文弼手稿若干。书籍包括考古学、文学著作,并涉及地理、美术、天文、宗教等学科,所赠与西域有关的书籍近百种,包括有《新疆图志》《西陲总统事略》《蒙古西域诸国钱谱》等重要文献,为新疆学者研究西域提供了丰富的史料。

学术活动

2013年新疆师范大学主办“黄文弼与中瑞西北科学考查团”国际学术会议,会后由新疆师范大学黄文弼中心主编《黄文弼与中瑞西北科学考查团国际学术研讨会论文集》37共整理59篇相关论文,从考古学、历史学、文献学等角度,多方位展示了黄文弼与中瑞西北科学考查团的伟大贡献,汇集国内外研究成果,为学界研究提供极大便利。

2022年5月15日,由西北大学、新疆维吾尔自治区博物馆、新疆师范大学主办,多家单位共同协办的“丝路丹心——黄文弼与丝绸之路”特展在西北师范大学博物馆正式开展。此次展览通过大量的历史照片、档案资料以及黄文弼生前采集的文物、使用的考察物品,生动形象地展现了中国著名的考古学家、丝绸之路考古的重要开创者,被誉为“西北考古第一人”的黄文弼的生平履历和主要成就。此外,展览聚焦黄文弼在西北大学任教十年期间,参与历史系、边政系建设的工作成果,以及西北大学自1956年起考古学专业发展历程、王建新教授带领西大丝绸之路考古团队走出国门、走向中亚后的考古工作成果展示。

2023年3月4日,由西北大学主办,新疆师范大学黄文弼中心、新疆维吾尔自治区博物馆、中国考古学会丝绸之路专业委员会等单位承办(协办)的“黄文弼与丝绸之路”学术研讨会在西安召开。这次学术研讨会有来自中国古迹遗址保护协会、中国社会科学院、中国国家博物馆、故宫博物院、北京大学、清华大学、中国人民大学等近50家学术机构和单位的106位专家学者参加。

研究论著

周轩《<黄文弼蒙新考察日记>的历史价值》,柴建虹《读<吐鲁番考古记>札记》从不同角度研究了《黄文弼蒙新考察日记》与《吐鲁番考古记》的史料价值与文献价值。朱玉麒、王新春编《黄文弼研究论集》一书,收集了有关黄文弼生平资料及其西北考古研究的资料和文章共36篇,向学界展示了对黄文弼及其所处时代西北科学研究的全貌。荣新江编《黄文弼所获西域文献论集》一书,对海内外研究黄文弼所获西域文献的重要研究论文26篇进行全面汇总,便于学界深入研究。黄烈《艰辛的历程丰硕的奉献——黄文弼与西北考察》记述了黄文弼及其毕生对西北考古事业的贡献。王新春《中国西北科学考查团考古学史研究》一文,从考古学史的角度系统研究了中国西北科学考查团的考古活动,对黄文弼在新疆考古史上所发挥的巨大作用予以充分肯定。王新春《黄文弼与西北文献的搜集整理与研究》对黄文弼所获文献的发现、保存、整理刊布情况进行论述,说明黄文弼在西北文献整理及研究方面的贡献。李金鑫、杨斌《“黄文弼与中瑞西北科学考查团”国际学术会议综述》记述了黄文弼生平与其学术研究著作。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。