-

则天文字 编辑

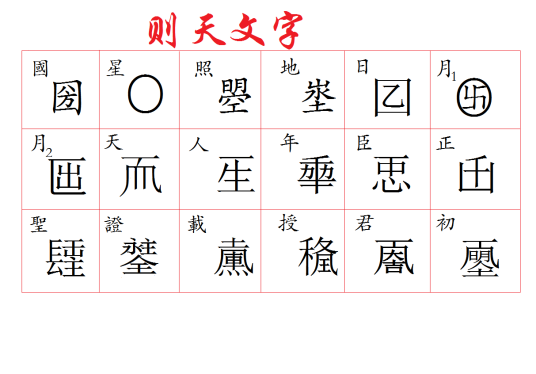

则天文字,也称则天新字、武后新字、武周新字、武后遗字或武则天遗字,是指武则天时期(武后时期和武周时期)创制的汉字的总称,武则天是中国正史上唯一的女皇帝,武则天基于政治理由及愚民政策等因素而命人创制的汉字,后世遂称“则天文字”。

一般认为则天文字共有十八字,包括最初由宗秦客献给武则天的十二字和后来陆续颁行的六字,这十八个字的创造过程共经过五个不同的阶段,并且各有其政治目的及文化系统的内在意涵。

随着人亡政息后,这批文字亦因失去时代意义的支撑而随之见弃,后人遂用回本字。

据武后颁布的诏令《改元载初赦》:“(则天文字)上有依于古体,下有改于新文。”可知,则天文字并非是乡壁虚造,无所凭据。中国宋代史学家郑樵在其著作《通志·六书略》中称,武后新字中至少有七字来自篆文、古文或籀文。

则天文字的造字方法来自六书中的象形法和会意法。

中文名:则天文字

外文名:Chinese characters of Empress Wu

定义:武则天时期创制的汉字的总称

别名:则天新字

造字方法:象形法和会意法

创设字数:18字(初凡十二字,后增至十八字)

在中国璀璨而又悠久的历史长河中,武则天作为正史唯一认可的女皇帝而闻名于世。女皇武则天在她垂帘听政和越俎代庖称帝为皇时,揆文奋武,革除体制之弊,展现了其卓绝的政治才华,并与前皇后帝共创盛唐的雄风纪元。武后之功正如郭沫若的评价那般:“政启开元治宏贞观,芳流剑阁光被利州。”

由于武则天并不满足于临朝称制,而是欲以武周代李,要从幕后走到前台,登基称帝,改朝换代,打破这千百年来男尊女卑的格局,自然而然地存在着极大的政治阻力。为了证明自己代唐的合法性。

她一方面利用历史传说“河图洛书”和推崇佛教,宣扬天命。

另一方面则进行了一些维新活动,嗣圣元年(公元684年)改东都洛阳为神都,改唐百官名,如尚书台改称文昌台,左、右仆射为左、右相;门下省改称鸾台,侍中为纳言;中书省改称凤阁,中书令为内史。百官改名,是女皇帝准备登基的第一步。

垂拱四年(公元688年),武则天大享明堂、布政维新,进一步提高武氏家族的地位,尊其父武士彟为周忠孝太皇,妣杨氏为忠孝太后,以天官尚书武承嗣为纳言,成为武氏外戚中第一个宰相。永昌元年(公元689年)十一月初一,武则天下令改元载初,颁《改元载初赦》以示维新:“始用周正,改永昌元年十一月为载初元年正月,以十二月为腊月,夏正月为一月。以周、汉之后为二王后,舜、禹、成汤之后为三恪,周、隋之嗣同列国。

”凤阁侍郎河东宗秦客,改造‘天’‘地’等十二字以献”,“太后自名‘曌’,改诏曰制”。通过这些维新活动,武则天铲除了一些反对派,赢得了广泛支持,牢牢控制了朝廷大权,为改朝换代铺平了道路。

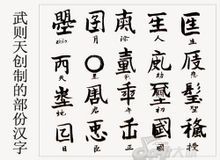

武则天创制的部份文字

武则天创制的部份文字

汉代的“熹平石经”以及曹魏的“三体石经”,都把统一文字和规定学术思想的标准范本视为一件极为重要的工作。

武则天也不例外,她相信文字对于思想统治的力量,为了文化改革,还独创了一些文字,替代原有的文字,以除旧布新,实际上也有神话传说、迷信和愚民因素在里面。据武后颁布的诏令《改元载初赦》:“(则天文字)上有依于古体,下有改于新文。”可知,则天文字并非是乡壁虚造,无所凭据。

中国宋代史学家郑樵在其著作《通志·六书略》中称,武后新字中至少有七字来自篆文、古文或籀文。

武则天当政时,尤其重视文化建设,唐人沈既济在谈及武后科举制度时说到:“太后颇涉文史,好雕虫之艺。”“君临天下二十余年,当时公卿百辟,无不以文章达,因循日久,浸已成风”。武则天相信各种祥瑞,她认为各种神秘力量能够帮助她打掉政敌,助其完成任务。还需指出的是她特别迷信文字,她觉得文字一改变,就能改变一个人的一生,就能帮助其做成一件事。她经常给人家改名,比如她把王皇后的“王”改名为“蟒”,把萧淑妃的“萧”改姓为“枭”。

因此,她后来的“造字运动”也就不难想通了。这批新创制的文字虽然被冠以则天文字或武后新字等的名号,但却并非武则天本人亲自制定的,而是凤阁侍郎宗秦客等人创制用以献给武则天的。

造字数目

主流看法

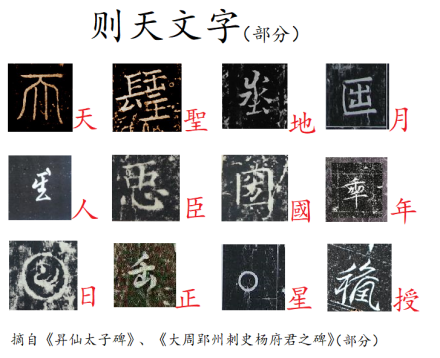

则天文字(部分)

则天文字(部分)

一、最初数目是十二个字

宋代史学家欧阳修撰《新唐书》卷七六 《后妃传上 ·则天武皇后传》曰:“载初中,又享万象神宫。……作曌、天、地、日、月、星、君、臣、戴(初)、载、年、正,十有二文,太后自名曌,改诏书为制书。”

根据以上《新唐书》(注:《新唐书》把“初”误作“戴”)所述及宋代杰出史学家宋敏求所著的《唐大诏令集》的记载,毫无疑问十二个字是最初改文的数目,说明武后创制了十二个新字,除了自己所用的“曌”名外,另有“天、地、日、月、星、君、臣、初、载、年、正”此十一字。这批文字的创设目的与历代皇帝的登基改元,制礼作乐,提倡斯文,以彰显一代新人新气象的传统做法别无二致。

敦煌莫高窟17窟

敦煌莫高窟17窟

人们在敦煌莫高窟发现了大量以则天文字撰写的佛经,其中就包括早已失传的《大云经》和《大云经疏》,为学者们研究则天文字提供了宝贵的素材。

在云南安宁县的大石庄《王仁求碑》为武周圣立元年所立,“天”、“地”、“日”、“月”、“国”、“圣”皆用武周制字。

2014年11月14日,在西安碑林博物馆院内,经过修复的“大周故郢州刺史杨府君之碑”静静地躺在那里,为人们呈现着一段大唐、武周时期的历史。该墓碑已经被粘接到了一起,成为最初的一体。专家们也开始对碑文进行研究,在研究过程中,碑林博物馆时任馆长赵力光说,这次在碑文中可以清楚地看到至少5个新字,分别是“天”、“地”、“日”、“月”、“授”。作为一通刻立于唐武周时期的碑刻,为研究“则天新字”这一重要文化现象提供了宝贵资料。

2015年,西安发现唐朝造船大使墓志,该墓志志文写于武则天时期,出现了很多则天新字。这是该墓志的一大特色,也为研究“则天新字”这一重要文化现象提供了珍贵资料。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。