-

边塞诗 编辑

边塞诗又称出塞诗,是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。一般认为,边塞诗初步发展于汉魏六朝时代,隋代开始兴盛,唐即进入发展的黄金时代。据统计,唐以前的边塞诗,现存不到二百首,而《全唐诗》中所收的边塞诗就达两千余首。其中有些宏伟的篇章不但是华夏文学的宝贵财富,而且极具历史意义。

边塞诗又称出塞诗是唐代诗歌的主要题材,是唐诗当中思想性最深刻,想象力最丰富,艺术性最强的一部分。一些有切身边塞生活经历和军旅生活体验的作家,以亲历的见闻来写作;另一些诗人用乐府旧题来进行翻新的创作。参与人数之多,诗作数量之大,为前代所未见。其创作贯穿初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。其中,初、盛唐边塞诗多昂扬奋发的格调,艺术性最强。初唐四杰之一的骆宾王是初唐写作边塞诗较多的诗人,他的边塞诗一方面题材开阔,内容包括:

1、边塞风光;

2、边疆战士的艰苦生活;

3、杀敌报国,建功立业的抱负;

4、边疆将士思乡的情思。内容不仅涵盖了盛唐边塞诗的大多领域,而且格调高亢。

此后其他著名诗人如:杨炯、陈子昂、杜审言、陆游等人也创作边塞诗。边塞诗创作一时蔚为风气。边塞诗代表人物是:高适,王昌龄, 岑参 ,李贺,李益。

学术界对唐代边塞诗涉及的问题进行了热烈讨论,已经成为古典文学研究的一个热点。这既有助于古代文学研究的深入,但也形成了一种习惯性的认识:似乎仅唐代才有边塞诗。这种把边塞诗作为唐代文学专利品的看法是很难令人苟同的。

边塞诗起源于魏晋南北朝,盛于唐代。唐以前,边塞诗只有200首左右,而唐代就有2000多首。唐以后,也有大量的边塞诗作品。

边塞即指边疆,应该说是伴随着国家的出现而产生的。公元前21世纪夏王朝的建立,标志着中国历史上第一个奴隶制国家正式的形成。夏王朝的最高统治者不但建立起强有力的国家机器,而且不断发展和扩大其统治领域,可见疆域一开始便成为统治阶级非常有兴趣的中心问题。经过殷商到西周,统一的奴隶制国家政权越来越得到巩固和发展,疆域的划分逐步比前代明晰。如《诗经·大雅·江汉》“江汉之浒,王命召虎:‘式辟四方,彻我疆土……于疆于理,至于南海。’”这里叙述周宣王派召虎领兵征伐淮夷之事,从中可见周人边疆观念与意识在文学实践中得到一定的反映。

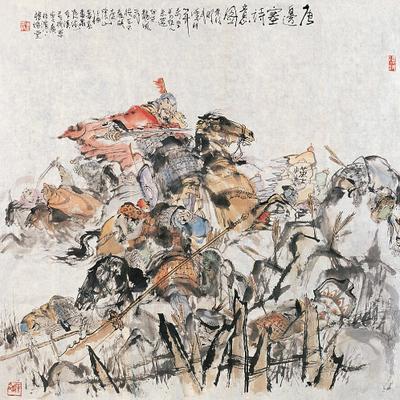

边塞的水墨画

边塞的水墨画

边塞风光

边塞风光

边塞诗词是边塞生活的艺术反映,其思想内容极其丰富:可以抒发渴望建功立业、报效国家的豪情壮志;可以状写戍边将士的乡愁、家中思妇的别离之情;可以表现塞外戍边生活的单调艰辛、连年征战的残酷艰辛;可以宣泄对黩武开边的不满、对将军贪功启衅的怨情;可以惊叹描摹边地绝域的奇异风光和民风民俗。而诗中流露的也可能是矛盾的复杂的情感:慷慨从军与久戍思乡的无奈;卫国激情与艰苦生活的冲突;献身为国与痛恨庸将无能的悲慨。

因为边塞的生活是丰富多彩的,也是有喜有乐的。因而就造成边塞诗词题材十分广泛,内容异常丰富。因为每个朝代的不同时期或盛或衰,诗词中所表现出来的情调或高昂或低沉,而每个诗人前往边塞的原因不同,目的不同,所抒发出的感情也千差万别,有褒有贬。情况相当复杂。

边疆这个概念强烈反映了古代中国同四周少数民族之间的复杂关系。历代统治者对本王朝疆界的划定以及派兵驻守边疆,其目的就是“攘夷”。所以,民族关系的发展始终伴随战争,而战争又促进了民族间的交流与融合。这一点早在周代就表现得十分突出。西周到春秋中叶,社会矛盾一直很尖锐,矛盾演化的结果必然导致战争,形式主要有西周“攘夷”与春秋“争霸”两种。这些战争归根到底源于边界问题,实质上是边境战争。有了边境战争,必然就有边塞生活。在这些战争与生活里反映到文学里就是《诗经》中的边塞诗章。

汉魏南北朝时期

反映边地战争的艰苦和征人思妇的相思苦。汉族诗歌体裁以乐府诗为主。代表作品如:陈琳《饮马长城窟行》、鲍照《代出自蓟北门行》、蔡琰《胡笳十八拍》、《悲愤诗》,徐陵《关山月》、王褒《渡河北》等。 陈琳的《饮马长城窟行》中诗人分别以旁观者的口吻,边疆战士的口吻,家中思妇的口吻,真实的诉说了边塞征战之苦。语言素朴,构思独特。代表了这一时期的边塞诗风格。

隋代的边塞诗

边塞题材较为普遍,甚至出现多位诗人同题唱和边塞诗的盛况。诗歌体裁既有歌行体又有近体绝句。虽数量不多,但促进了边塞诗的发展。代表作品有:杨广《饮马长城窟行》、卢思道《从军行》、薛道衡《出塞》等。

例:

杨广《饮马长城窟行》

肃肃秋风起,悠悠行万里。

万里何所行,横漠筑长城。

岂合小子智,先圣之所营。

树兹万世策,安此亿兆生。

讵敢惮焦思,高枕于上京。

北河见武节,千里卷戎旌。

山川互出没,原野穷超忽。

撞金止行阵,鸣鼓兴士卒。

千乘万旗动,饮马长城窟。

秋昏塞外云,雾暗关山月。

缘严驿马上,乘空烽火发。

借问长城侯,单于入朝谒。

浊气静天山,晨光照高阙。

释兵仍振旅,要荒事万举。

饮至告言旋,功归清庙前。

早年隋炀帝西巡张掖时所作饮马长城窟行,“通首气体强大,颇有魏武之风。”后代文人对他诗篇的评价极高。“混一南北,炀帝之才,实高群下。”,“隋炀起敝,风骨凝然。隋炀从华得素,譬诸红艳丛中,清标自出。隋炀帝一洗颓风,力标本素。古道于此复存。”

贞观二年七月,在朝堂上,李世民大谈隋炀帝的诗文,他说:“朕观《隋炀帝集》,文辞奥博,亦知是尧、舜而非桀、纣。他对隋炀帝的诗文评价是非常高的,认为是尧舜之言。李世民对隋炀帝的诗文到了痴迷的程度。他经常不自觉地就吟出隋炀帝的诗文,不自觉地就击节叫好。他还把隋代旧庭里的乐官请过来,把隋炀帝的诗作谱成曲,一起唱和。

唐代的边塞诗

边塞诗是唐代诗歌的主要题材,是唐诗当中思想性最深刻,想象力最丰富,艺术性最强的一部分。一些有切身边塞生活经历和军旅生活体验的作家,以亲历的见闻来写作;另一些诗人用乐府旧题来进行翻新的创作。参与人数之多,诗作数量之大,为前代所未见。其创作贯穿初唐、盛唐、中唐、晚唐四个阶段。其中,初、盛唐边塞诗多昂扬奋发的基调,艺术感极强。初唐四杰之一的骆宾王是初唐写作边塞诗较多的作家,他的边塞诗一方面题材开阔,内容包括:边塞风光、边疆战士的艰苦生活、杀敌报国和建功立业的抱负、边疆将士思乡的情思。不仅内容涵盖了盛唐边塞诗的大多领域,而且格调高亢。此后其他著名诗人如:杨炯、陈子昂、杜审言等人也创作边塞诗。边塞诗创作一时蔚为风气。

初盛唐边塞诗繁荣的原因

一方面在于强大的边防和高度自信的时代风貌;另一方面在于建功立业的壮志和“入幕制度”的刺激。文人普遍投笔从戎,赴边求功。正如杨炯诗句“宁为百夫长,胜作一书生。”;王维诗句“忘身辞凤阙,报国取龙城。岂学书生辈,窗间老一经。”;岑参诗句“功名只向马上取,真是丈夫一英雄。”

根据边塞诗选材的角度和表达的情感内容上的不同,边塞诗主要有以下几种类型:

一、从戍边战士的角度,或写战争的惨烈,或写报国的豪情。

以王昌龄的《从军行》为例:

青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。

这首诗以戍边战士的视角,既让我们想见战争的残酷激烈、战事的频繁不断,又让我们看到了战士誓死报国的豪情壮志,以及最后必胜的坚定信念。

二、从闺中主妇的角度,批判战争破坏了人民和平安宁的生活。

从思妇的角度写战争给人民带来的苦难,形成独特的边塞闺怨诗。

以金昌绪的《春怨》为例:

打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

长年戍边的亲人还健康地活着吗?每天吃得饱吗?身上的棉衣能否御寒?这一切,都让思妇担心、牵挂,而这些担心、牵挂无法得到排解,思念之极就不自觉地出现在白日梦中了。在梦中与思念的人儿相会,也是一种苦涩的幸福啊,难怪女主人要赶走可爱的黄莺鸟。这种无理而有情的动作正揭示了战争破坏了人民安宁的生活,看起来它是一首抒写儿女之情的小诗,实则有深刻的时代内容,反映了当时兵役制下广大人民所承受的痛苦。

三、从旁观者的角度,控诉战争的罪恶。

杜甫在《兵车行》中沉痛地写到:“信知生男恶,反是生女好”“君不见青海头,古来白骨无人收。新鬼烦怨旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。”战争使得无数的家庭背井离乡、使得无数的战士变成累累白骨!

高适在《燕歌行》里用对比的手法展示了这样一幅画面:“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。”一方面是前线的战士浴血奋战,随时都有战死的可能;一方面却是将领们纵情声色、歌舞升平。

四、从将士的角度,写因长期戍边而产生的精神上的痛苦。

王昌龄的《从军行》较为典型:

琵琶起舞换新声,

总是关山旧别情。

边塞诗

边塞诗

高高秋月照长城。

解析:

这里的“边愁”有对于现实的忧愁、建功立业的渴盼,更有离乡背井抛妇别雏的痛楚、无限的乡愁。

宋人范仲淹的《渔家傲》和《苏幕遮》也表达了因长期戍边又毫无结果而产生的思乡之情。“黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。”“酒入愁肠,化作相思泪。”“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。”“人不寐,将军白发征夫泪。”这些都是表达思乡之情的典型诗句。

如果要描述边塞诗的发展史,先秦时代所产生的现存于《诗经》中的边塞诗处于初期是毫无疑问的。初期的边塞诗尽管发育还不够完善,但已表现出它固有的特色,并对后代边塞诗的发展产生了深远的影响。

诗经

诗经

《小雅·出车》被认为是描写周宣王派仲领兵出大将南征猃狁的的作品。前两章先写周王下诏北伐,军队出发时的急促与盛况。“我出我车,于彼牧矣”、“我出我车,于彼郊矣”,在相互映照中写出了出征军队数量之多。“郊在牧内,盖前军已到牧,而后军犹在郊也”(《诗集传》)。又以出、谓、来、召、载等系列动作写出战争威胁的促迫以及调遣与部署军队之神速。还重点描写各色旗帜的设置情况,“将大将征伐,声势赫赫写出”(《诗经原始》)。第三章的“王命南仲,往城于方”与“天子命我,城彼朔方”皆承首章的“自天子所,谓我来矣”,点明行军的去向及讨伐的对象。第四章既点明时间,又描写了将士“岂不怀归”与“王事多艰”相协调的心理。第五章表现家中妻子对征夫的思念之情以及丈夫归来时的喜悦。这首诗主要写南仲率军北征,但也充分地展示了这场战争在各层人们心目中的反响,这就丰富了诗的内容并使主题得到深化。又如《小雅·采薇》描述戍边作战的苦况与思乡之情,表现得较具体,特别是四、五两章描写从军作战的紧张生活。“戎车既驾”意味着即将开始的短兵交接。“四牡业业”,以驾车马的高大烘托从军士卒的气昂昂的饱满精神。“岂敢定居,一月三捷”写战事频繁。真正战斗场面虽着墨不多,但主帅的指挥、士兵出击的准备、军容之盛、军情之急、敌军之狂,都有简净扼要的描写。

《诗经》中的边塞诗,向我们展示了特定时代征夫复杂的情感世界。

戍边士卒是边塞战争的见证人,他们在战争过程中所见、所闻、所思也就是对整个边塞战争最为真实的反映。特别是征夫以他们丰富的感情对边塞战争作出了确切的评判,这种感情是时代群体意识的集中体现。表现之一就是在边塞中抒发战士踊跃从军的那种慷慨的精神和豪迈的气概。如《秦风·无衣》。然而,《诗经》中的边塞诗更多地表现的是戍边士卒情感的另一面,即由边塞战争结果所导致的反战呼声。《唐风·鸨羽》就透彻地表达了征夫内心的这种痛苦之情。戍边士卒由自己“不能艺稷黍”、“不能艺黍稷”、“不能艺稻梁”的处境,联想到田园荒芜及父母不能事养的悲惨现实,心里悲痛欲绝。导致自己有家难归的原因不得不归咎于“王事靡盬”,即那无休止的战争。战争恐一时难以消止,“曷其有所”,“曷其有极”,“曷其有常”,反映他们要求过上正常安定生活的心里愿望以及对戍边战争的厌恶与否定。这种情感,还通过思妇的心理表现出来,这也是时代群体意识的组成部分。如《卫风·伯兮》,首章赞美自己的丈夫为“邦之杰”,又想象“伯也执殳,为王前驱”的英姿;后三章具体抒发妻子对远征丈夫的刻骨相思。《王风·君子于役》也表达了同样的情感。如果说上面这两首诗所表现的思念之情仍然是低沉的、含蓄的,那么《召南·殷其雷》则完全换上了另一种基调,情感表现得热切而直露。“何斯违斯,莫敢或遑?”“何斯违斯,莫敢遑息?” “何斯违斯,莫敢遑处?”想象丈夫在边地的辛劳与勤苦。最后两句,“振振君子,归哉归哉!”把心中的渴望脱口高呼而出,思潮起伏、感情激烈由中可见。边塞战争又常常不自觉地激发劳动妇女对现实进行思考,因此在抒发对丈夫思念之情的同时也流露出对战争的怨刺。如《邶风·雄雉》。先秦时代,战争一直被当作国家大事来看待,《诗经》中涉及战争时常提“王事靡盬”就是明证,故战争总是由上层统治者筹划即“肉食者谋之”(《左传·庄公十年》)。下层劳动妇女的社会地位决定了她们对边塞战争的意识,而对戍边丈夫的思念与关心以及流露出对战争的怨恨就是这种意识的主要表现。这也是边塞战争社会效应的一个方面,因此它成为历代边塞诗相承的一大主题。

《诗经》中的边塞诗,也揭露了统治阶级穷兵黩武的罪恶。

《诗经》所反映的边塞战争,有防御性的也有侵略性的,抵抗外族侵略的战争具有正义感,统治者为满足自己的奢望而出兵侵略外族的战争则为人民所不容。《齐风·甫田》就是这方面的代表。农家孩子“婉兮娈兮,总角卯兮”,即还未成年,就“突而弁兮”,被抓去服兵役,派往边地戍守。统治阶级为达到发动战争的目的,就连未成年的男丁都有不放过,结果“无田甫田,维莠骄骄”,“无田甫田,维莠桀桀”,导致大片农田荒芜。这种突出战争的结果来达到对战争的谴责与否定在诗史上形成了传统。《王风·扬之水》则通过戍边士卒的直接控诉来揭露统治者发动战争的罪恶。“彼其之子,不与我戍申”,“彼其之子,不与我戍甫”,“彼其之子,不与我戍许”,自己在边疆出生入死、浴血奋战,而统治阶级坐享其成、怡然安乐。鲜明的对比促使戍边士卒觉醒,诗的最后两句,“怀哉怀哉,曷月予还归哉”,表现了那种欲脱离战争的强烈意识。

题材的丰富性

《诗经》中的边塞诗作为当时社会生活的一面镜子,对当代社会作了广泛的透视。既有从军出塞、保国戍边、塞上风情的描写,也有报国壮志、反战呼声的抒发。既描写了重大的边塞战争,也表现了夫妻别后相思之苦,母子分别之悲。总之,与边塞生活密切相关的。《诗经》中的边塞诗都涉及到了,这样丰富的题材在诗歌史上具有开创性的意义,为历代边塞诗所继承。

主题的复杂性

《诗经》中绝大多数诗篇都存在着主题的复杂性这一特点,因而引起历代研究者争讼不已,其中边塞的主题同样如此。对于同一首诗,从不同的角度可以把它归入不同的类别,如《小雅·六月》,叙写尹吉甫奉周宣王之命北伐猃狁的事迹。看内容它是战争诗,看民族关系却又是一首边塞诗。同一首边塞诗,其主题也不是单一的,如《唐风·鸨羽》,抒发戍边士卒有家难归、父母无人赡养的同时自然地流露出对边塞战争的厌倦以及对统治者的怨恨。《诗经》中的边塞诗,既有热情的歌唱,又有愤怒的呼声,既有对边塞战争的赞美,也有对这种战争的反抗。这便是其主题复杂性在总体上的表现。

情感的矛盾性

如果对《诗经》中的边塞诗作总体的观照与考察,则不难发现它所表现的情感在总体上是矛盾的。它既表现了保土卫边、共同对敌的高昂的斗争壮志,如《秦风·无衣》等,也有反战呼声的抒发以及对统治阶级的揭露,如《小雅·渐渐之石》等。情感的矛盾特征决定于战争本身的复杂性。从性质上看,边塞战争有正义与非正义之分;即使是同一场战争,也有利与弊之多少的问题;哪怕是正义的战争,它也有消极的一面。盛唐边塞诗也表现出相同的矛盾情感,今人对盛唐边塞诗评价问题所进行的论争,便直接反映了《诗经》中的边塞诗之深远影响。

烽火、狼烟、马、宝剑、铠甲、孤城、羌笛、胡雁、鹰、夕阳、大漠、长河、长城、边城、胡天等

一是浓郁的汉代情结。唐代边塞诗有一种典型的文化现象:以汉代唐,出征的军队称为汉兵,将领称为汉将,边塞称为汉塞,就连天上的月亮也称为汉月。不仅如此,一般的边塞诗在提及周边少数民族时,也往往沿袭汉代的称谓,把交战对方称为匈奴,把其首领称为单于、左贤。在称颂战地英雄时,常常提到的也是汉代的霍去病、李广、班超、马援等,以呼唤英雄精神的回归。这种汉代情结既是对历史的继承,又是对历史的超越。

二是鲜明的边地风貌。自然景观多是黄沙白云、冰川雪山,地理区域多是塞外、雁门、漠北、玉关、黄河,异域风物多是羌笛、胡笳、琵琶、战马,人物多是戍卒、将帅、胡人,用典多是投笔、长城(南朝宋的大臣檀道济)、楼兰,乐曲多是与边塞军旅生活有关的《梅花落》《折杨柳》《关山月》《行路难》等。

高适

⒈生平:

高适(702-765)是盛唐边塞诗的主要创作者,这和他的边塞经历有密切的关系。高适在人生的早年,就渴望从军,建立边功。他写下了这样的诗句: “北上登蓟门,茫茫见沙漠。倚剑对风尘,慨然思卫霍。…画图麒麟阁,入朝明光宫,大笑向文士,一经何足穷。”自天宝十二年(753)开始,高适长期从军,三度出塞,军旅生活体验丰富。高适每次出塞都写了大量的诗或纪行,或抒怀。

高适边塞诗题材选取角度的特点是:以政治家的眼光来观察、分析边塞的现状,把战争和国家的安危、人民的苦乐联系在一起考虑,因此题材广泛,思想深刻。譬如,他对边塞的纷扰不宁表示忧虑:“一到征战处,每愁胡虏翻。”;“惆怅孙吴事,归来独闭门”(《蓟中作》)。他对战士的勇往无前,作热烈的歌颂:“相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋”(《燕歌行》)。他对战争的ìì意义也有深刻的思索:“青海只今将饮马,黄河不用更防秋”(《九曲词》)。角度全面是高适诗歌的独到之处。

⒉诗作风格:风骨凛然

前人评价高适的诗“读之使人感慨”(严羽《沧浪诗话》)“适诗多胸臆语,兼有气骨”(殷璠《河岳英灵集》)概括起来就是风骨凛然。“风骨凛然”即突出雄浑悲壮的精神意绪,无畏无惧的英雄气概 ,因而有气魄,有境界的诗风。他的诗继承汉魏古诗的遒劲风格,常用的表现方式是铺排对比,直抒胸臆。诗作带着强烈的感情。譬如表明功名欲望的“万里不惜死,一朝得成功。画图麒麟阁,入朝明光宫。”高适在诗中常常抒发议论,穿插在叙事和抒情当中,使作品更深厚老成。高诗以七古见长。诗歌容量大,情感跌宕起伏,意象色彩鲜明而又简洁。故胡应麟《诗薮》称“音节鲜明,情致委折,浓纤修短,得衷合度”。

⒊《燕歌行》赏析:

汉家烟尘在东北, 汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行, 天子非常赐颜色。

摐金伐鼓下榆关, 旌旆逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海, 单于猎火照狼山。

山川萧条极边土, 胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生, 美人帐下犹歌舞!

大漠穷秋塞草腓, 孤城落日斗兵稀。

身当恩遇恒轻敌, 力尽关山未解围。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

少妇城南欲断肠, 征人蓟北空回首。

边庭飘飖那可度, 绝域苍茫更何有!

杀气三时作阵云, 寒声一夜传刁斗。

相看白刃血纷纷, 死节从来岂顾勋?

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军!

⑴诗题及创作背景:《燕歌行》是盛唐边塞诗的代表作之一,也是高适的“第一大篇”。《燕歌行》本是乐府的体裁,魏文帝曹丕最早以这个题目写诗。此后这个题目常用来歌咏东北边地(燕地)的征戍之苦和思妇相思之情。本诗对旧有的题材进行了开拓。对于诗歌的创作意图,历来众说纷纭,一说是:以幽州节度使张守珪平定了契丹叛乱的几次战争为事由,歌颂守边战士排除万难,克敌制胜的爱国精神;另一说是揭露张守珪战败还妄请战功的问题,谴责将领骄傲轻敌,造成战争失败,使广大兵士受大极大痛苦和牺牲。到底是歌颂还是讽刺?依据《中国文学史》(人民文学出版社)的观点,并考虑到诗的前序,我们认为,这首诗和张守珪的事有一定关系,但诗中所写并非完全是这次战役,而是融合他在蓟门的见闻,以更高的艺术概括,表现了他对战士们的深刻同情。

⑵以下讲习诗歌的内容:诗序说明了创作的事由,“开元二十六年,一位跟随元帅出征的朋友回来,写了一首《燕歌行》诗给我看。我深感当今征战戍守的事情,于是和了一首。”开元二十六年,张守珪的部将在和叛变的奚族人作战中打了一次败仗,“守珪隐其败状,而妄奏克获之功”(见《旧唐书·张守珪传》)

前八句诗概括了将士们出征的过程。诗的发端“汉家烟尘在东北”两句指明了战争的方位和性质。诗中的“汉家烟尘”和“汉将辞家”指当朝将士。“男儿本自重横行”中的横行,是横行敌境,一往无前的意思。“摐军伐鼓下榆关”两句写出征的军容。“校蔚羽书飞翰海”中一个“飞”字传神地说明军情紧急,战局危险。气氛由此逐渐推进,趋于紧张。次八句写战斗危急而失利。落笔便是“山川萧条极边土”,这个开阔而无险可平的地带,带出一片肃杀的气氛。胡骑迅猛剽悍,如狂风暴雨,卷地而来。汉军奋力迎敌,杀得昏天暗地,不辨死生。“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”对比了将军和士兵苦乐悬殊的生活,隐约地道出了失利的必然结果。紧接着写战争失利,力竭兵稀,重围难解,孤城落日,衰草连天,这些边塞特有的阴惨景色,烘托出残兵败卒心境的凄凉。紧接下来的八句写战争带给士兵的痛苦,这正是被围困在险境中的士兵心情的写照。“铁衣远戍辛勤久”写征战在外的将士,“玉箸应啼别离后”写战士想象当中的独守在家的妇人。妇人日夜悲愁,但“边庭飘飖哪可度”?战士徒然回首,毕竟“绝域苍茫更何有”。杀气久久萦绕,笼罩在战士的周围,夜巡的刁斗声声声紧急,敲碎了他思乡的心。这原本是《燕歌行》这个诗题旧有的内容。但本诗的渲染较前人更甚。士兵复杂的内心活动,无疑深化了主题。是谁让他们身陷绝境? 最后四句收束全篇,感慨无穷,淋漓悲壮。“相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋?”战士们浴血奋战,视死如归,又岂是为了讨得个人的功勋。这句饱含着诗人的礼赞。由此讽刺了冒进贪功的汉将。末二句诗人感慨“君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。”八九百年前威镇北边的飞将军李广处处爱护士卒的形象,和如今骄横的将军形成了鲜明的对比。诗人提出李将军,意义深广。从汉到唐,悠悠千载,边塞战争不计其数,但像李广那样即爱护士卒又能镇守边疆的将帅真是难求啊。以李广终篇,意境更为雄浑深远。

⑶评价:

A、从思想内容来看,《燕歌行》的同题诗作,大多写征夫思妇的缠绵相思,本诗打破了这一题材格局,突出表现英勇的气概和悲壮的情绪。以错综交织的诗笔,把荒凉绝漠的自然环境,如火如荼的战争气氛,士兵在战斗中的复杂变化的内心活动融合到一起,形成了全诗雄厚深广悲壮淋漓的艺术风格。

B、从表现技巧来看,诗中多处运用了对比手法。从大段落来看,出兵时的金鼓震天和战败后的困苦凄凉形成鲜明的对比。从贯穿全篇的描写来看,士兵的效命死节和将军的怙宠贪功形成对比。士兵的辛苦作战和将军的纵情声色形成对比。结尾提出李广,又是古今对比。对比手法的运用,使诗歌寓意深刻。此外,诗歌用韵四句一转,显出跳跃奔放的气势。

岑参

⒈作者生平:

岑参(715-769)是盛唐边塞诗的的主要创作者,这和他的经历有密切关系。他向往从军立功,把它当作求取功名的一条主要途径。从军前,他曾写下这样的诗句:“终日不得意,出门何所之。从人觅颜色,自叹是男儿。”(《江上春叹》);“盖将军,真丈夫,行年三十执金吾。”(《玉门关盖将军歌》);“功名只应马上取,真是英雄一丈夫。”自从天宝八年(749)开始,岑参两度出塞,先赴安西任掌书记,后赴北庭任节度判官,经历了长达八年的边塞生活,历练成为一个边塞诗人。

⒉诗风:奇情壮采

杜甫曾说“岑参兄弟皆好奇”。岑参的边塞诗句有浓郁的浪漫主义气息,感情热烈,气势雄浑,场景壮阔,色彩瑰丽,想象丰富,句式跳跃,语言奔放。他的作品写奇景,抒奇情,有奇采。

⑴奇景:边塞奇异壮丽的风光

如写火山:“火山突兀赤亭口,火山五月火云厚。火云满山凝未开,飞鸟千里不敢来。…”又如写热海:“侧闻阴山胡儿语,西头热海水如煮。海上众鸟不敢飞,中有鲤鱼长且肥。岸旁青草常不歇,空中白雪遥旋灭。燕砂砾石燃虏云,沸浪炎波煎汉月。…”

下文以《白雪歌送武判官归京》为例分析诗人所擅长的奇景刻画。白雪点明写诗的背景。歌,点明诗歌的体裁是乐府。送武判官归京是写作的事由。诗是咏雪送人之作。“北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。”开篇奇突,未及白雪而先传风声,由风而见雪,因铺垫而富有气势。八月秋高,而北地已满天飞雪。一个“即”字,传出惊喜好奇的诗情。“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”北方飞雪,却用南国的春风和梨花作喻。把萧索酷寒转化为绚丽烂漫,花团锦簇的景象传达出大雪纷飞的姿态。“忽如”显出雪来得急猛紧。接着四句以奇寒中将士的感受写雪的威力。“散入珠帘湿罗幕,虎裘不暖锦衾薄。将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。”诗人对奇寒津津乐道,也是诗人“好奇”的表现。紧接着铺叙送别的场景,帐外“翰海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝。”这两句以夸张笔墨勾画塞外雪景,气势逼人。“惨淡”二字又为送别定下基调。帐内置酒送别,“中军置酒饮归客,胡琴琵琶与羌笛”。送客出军门,只见“纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。”这也是一处奇景,鲜艳的红旗在寒风中冻结,于是冷色调的白和暖色调的红形成了鲜明的反衬,冻结的旗和漫天的飞雪形成反衬。在色彩鲜丽的画面中,突出了奇寒的感觉。“轮台东门送君去,去时雪满天山路。山回路转不见君,雪上空留马行处。”结尾雪上的马蹄印迹,伴随着诗人深情的目光,渐行渐远,阐说着悠悠不尽的离情。在这首诗中,诗人对诗歌意象“雪”表现出敏锐的观察力和感受力,笔力矫健,既有大笔挥洒,又有细节勾勒,既有真实摹写,又有浪漫想象,意象鲜明,意境独特,再现了边地瑰丽的自然风光。

⑵奇情:艰苦的军旅生活中,渗透着激昂慷慨的情感。

以《走马川》为例,《走马川》写在诗人任安西北庭节度判官期间。走马川为唐轮台西边的白杨河(轮台在今天乌鲁木齐的西边)。行,是乐府诗体的标志。封大夫为即将出征的御史大夫封常青,本诗是为他壮行而作,这首诗集中描写了在走马川中顶风冒雪夜行军的紧张场面。诗歌的第一部分,“君不见,走马川行雪海边,平沙茫茫黄入天。轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。” 平沙莽莽,狂风夜吼,碎石乱飞,这是出兵的环境。诗歌的第二部分,“匈奴草黄马正肥,金山西见烟尘飞,汉家大将西出师。将军金甲夜不脱,半夜军行戈相拨,风头如刀面如割。”顶风冒雪夜行军的边防战士斗志昂扬,和环境形成反衬。诗的最后部分,“马毛带血汗气蒸,五花连饯旋作冰,幕中草檄砚水凝。虏骑闻之应胆慑,料之短兵不敢接,东师西门伫献捷。”行军生活艰苦,而唐军士气昂扬,有必胜信念,形成反衬。该诗极力夸张渲染环境和气候的恶劣,反衬出全军上下的高昂士气和不畏艰险的精神。诗歌当中的场景如:黄沙漫天、风吹石走、风刀割面,马汗成水,砚水冻凝,独特且洋溢着豪壮之情。

⒊《 走马川行》诗歌艺术简析:

A、在写作技巧方面,诗人抓住了典型环境和细节。

《走马川》首先围绕“风”字落笔,描写出征的险恶环境。“平沙莽莽黄入天”,这是典型的白日绝域风沙景色,开头三句无一个风字,但捕捉到了风色,刻绘了风的猛烈。“轮台九月风夜吼”,由暗写封转为明写,由白天的风色转为夜晚的风声,狂风咆哮。紧接着以石头来侧面描写风,大如斗的石头随风乱走,勾勒出风的狂暴。这种恶劣环境中,顶风冒寒前进的唐军将士出现了,“将军金甲夜不脱”以夜不脱甲写重任在肩,“半夜军行戈相拨”,以戈相拨写军容整肃,“风头如刀面如割”,以面如割写行军感受。连战马都感受到了临战的紧张气氛,“汗气蒸”,“旋作 冰”对战马凝而又化,化而又凝的汗水的刻画,是诗人细致观察的结果。经过这样充分的烘托铺垫后,读者自然会联想到:这样的军队,又有谁能敌呢?

B、诗歌还擅长用反衬和夸张手法。

极力渲染环境的艰苦,天气的恶劣,从而反衬出将士的不畏艰难和高昂的爱国热情。

C、句式多变。

押奇韵,每三句一换韵,三句之中句句押韵,形成拗峭劲折的音节。似紧锣密鼓,形成紧张急促的节奏,犹如战斗进行曲。

王昌龄

生平简介

王昌龄 (698— 756),字少伯,山西太原人。盛唐著名边塞诗人,后人誉为“七绝圣手”。早年贫贱,困于农耕,年近不惑,始中进士。初任秘书省校书郎,又中博学宏辞,授汜水尉,因事贬岭南。与李白、高适、王维、王之涣、岑参等交厚。开元末返长安,改授江宁丞。被谤谪龙标尉。安史乱起,为刺史闾丘所杀。其诗以七绝见长,尤以登第之前赴西北边塞所作边塞诗最著,有“诗家夫子王江宁”之誉。

代表作品

【出塞】(其一)秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

【从军行】

沙砾自飘扬。马毛缩如猬,

角弓不可张。

时危见臣节,

世乱识忠良。

投躯报明主,

身死为国殇。

关山月

(南朝·梁)徐陵

关山三五月,

客子忆秦川。

思妇高楼上,

当窗应未眠。

星旗映疎勒,

云阵上祁连。

战气今如此,

从军复几年。

出塞(其一)

(唐)王昌龄

秦时明月汉时关,

万里长征人未还。

但使龙城飞将在,

不教胡马度阴山 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。