-

梵剧 编辑

梵剧,印度古典戏剧,从题材上看,一是取材于史诗和传说故事,二是取材于现实生活,以刻画都市世态人情为主,如《小泥车》等。此外还有一些以宗教宣传为宗旨的作品,如《马鸣戏剧残卷》。梵剧在悲、喜、正三种戏剧审美品类中,与藏戏基本一致,同属于悲喜参和的正剧式审美品格。

中文名:梵剧

外文名:Sanskrit drama

类型:印度古典戏剧

阐述文本:《舞论》

起源时间:公元前8世纪

成熟时期:约公元1至3世纪

繁荣时期:约公元4至8世纪

衰落时期:约公元9至12世纪

代表人物:首陀罗迦 迦梨陀娑 等

代表作品:《小泥车》 《沙恭达罗》 等

古典梵语戏剧起源于公元前8世纪,但没有剧本流传下来。公元前后产生的戏剧理论著作《舞论》对戏剧艺术作了全面的论述。但现存剧本均出自公元后。最早的是1~2世纪佛教诗人和戏剧家马鸣的3部戏剧残卷。残卷证实当时古典梵语戏剧已处在成熟阶段。

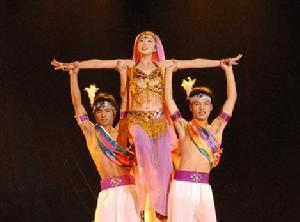

舞蹈

舞蹈

梵剧有一种“独自剧”,按照《舞论》的规定,由一个演员表演,通常扮作浪子和无赖,讲述自己或别人的遭遇,与想象中的人物对话,并伴以滑稽性的形体动作表演。这与西藏的一种叫作“工布卓巴”的单人戏剧表演十分相似,只是工布卓巴由一个人敲着鼓进行这种表演的。梵剧还有一种与“独自剧”相近的独幕“笑剧”,它分两种类型:一种是表现苦行僧与婆罗门之间的可笑争论,含有低等人物的可笑言词;另一种表现妓女、侍从、两性人(或阉人)、浪子、无赖和荡妇等,衣着、打扮和动作粗鄙,与世俗行为和狡猾伪善有关,还包括浪子与无赖之间的可笑争论。像梵剧这样的种种喜剧表演,穿插在藏戏的开场戏和正戏中的表演是很多的。

梵剧

梵剧

鸠提耶耽梵剧

鸠提耶耽梵剧

西方戏剧发源于希腊,东方戏剧则萌芽于印度。

公元前2000 年的印度尚处于原始公社制社会,在当时的诗集《吠陀》中的《梨俱吠陀》关于爱情的对话诗里,已包含着戏剧的胚芽。印度进入奴隶社会的所谓“史诗时代”后,出现了民间夜神赛会时的戏剧性表演,是印度戏剧的正式萌芽。约公元元年前后,印度古典戏剧步入成熟期。约公元1~2 世纪,佛教戏剧家马鸣创作的《舍利弗传》等剧本,标志着古典戏剧成熟了。继马鸣之后,戏剧家跋娑活跃一时。本世纪初发现了他写的13 部富有民间色彩的剧本,通称为“跋娑13 剧”。

继公元前2 世纪戏剧理论巨著《舞论》出现后,戏剧家首陀罗迦创作了现实主义的杰出剧作《小泥车》。约公元4~5 世纪,印度古典戏剧的杰出作家迦梨陀娑创作了《摩逻维迦》《广延天女》《沙恭达罗》等剧本。其中《沙恭达罗》至今享誉世界。

公元7 世纪后,印度古典戏剧开始衰退,只有8 世纪薄婆菩提的《罗摩传后篇》最为著名。

古典梵语戏剧的发展大致可以分为早期(1、2~4、5世纪)、鼎盛期(4、5~7、8世纪)和衰落期(7、8~12世纪)。

首陀罗迦(约3世纪)的《小泥车》是在跋娑《善施》的基础上进行加工和续写而成。此剧展示了印度古代中下层人民生活的生动画面,颂扬推翻暴君的人民革命,饱含民主性精华。

在古典梵语戏剧的鼎盛期,迦梨陀娑是最杰出的诗人和戏剧家。善于安排情节、塑造人物性格、揭示人物心理。迦梨陀娑传世的代表作:《沙恭达罗》。以宫廷生活为背景,以爱情为主题,以国王为男主角。

梵剧

梵剧

对梵剧的艺术形式,人们了解还不太多。从《马鸣戏剧残卷》看,当时角色的出现方式至少有三种:一是为角色拟定了名字的;二是仅标明角色身份的,如“妓女”“主角”等,并出现有鲜明特点的丑角;三是以抽象概念为角色命名,如“智慧”“名誉”等。

在剧本样式上,开场有引子,结尾有尾诗,引子一般与剧情无直接关联,尾诗有的由剧中人唱出或念出,有的是外加的。有的尾诗很精彩,如《广延天女》(即《伏哩婆湿》)的尾诗:

知识和财富永远冲突,

兼而有之,实在很难;

为了好人们的快乐幸福,

就让他们把两者来兼。

让所有的人承担痛苦,

让所有的人看到幸福。

让所有的人得到爱情,

让所有的人到处满足。

剧本正文,由说明、唱词和动作提示三因素组成,说白中除了对白,还有独白与旁白。唱词归于角色,溶汇于剧情,不同于希腊悲剧的演唱,接近中国古典戏曲的唱词。动作提示多样而细致。剧本语言雅俗相间,主角和上流人物对话时多用雅语,而妇女和下层人物多用俗语。

1.戏文韵散杂糅;

2.梵语和俗语杂糅;

3.剧中各幕的地点和时间可以自由变换;

4.剧中有丑角,起插科打诨作用;

5.剧本有开场献诗、序幕,幕与幕之间常有插曲,剧末还有终场献诗;

6.剧情通常以“大团圆”收场。

现代梵剧

现代梵剧

公元4—6世纪,正是相当于中国盛唐的印度芨多王朝时期,也是梵语文学的黄金时代,这个时期出现了印度历史上最伟大的文学家、戏剧家迦梨陀娑,传说他是芨多王朝超日王朝廷的九宝之一,享誉世界的作品有抒情长诗《云使》和梵剧《沙恭达罗》。迦梨陀娑另外还有两部梵剧《优哩婆湿》和《胜鬘与火天友》,这两部戏的故事都采自最早的经典《梨俱吠陀》。

公元7、8世纪薄婆菩提,在梵剧史上的地位仅次于迦梨陀娑,有三部剧作:《茉莉与青春》、《大雄传》和《后罗摩传》。较为后出戏剧作家,公元7世纪至11世纪的有戒日王喜增;还有毗舍祛达多,有《指环印》、《罗摩的欢乐》、《情网》、《王后和月护》等;王顶有《小罗摩衍那》、《小婆罗多》和《雕像》等;安自在有《愤怒的侨尸迦》、《尼奢陀的喜悦》等;牟罗利有《无价的罗摩》等;婆吒·那罗延有《结髻记》等;自在授有独白剧《无赖和清客会见记》等。其中特别值得一提的是戒日王喜增,执政的时期正当中国唐太宗初年,在印度历史上建立了一个有名的大帝国,拥有象军6万、马军10万,赢得了三十多年的和平岁月,与唐朝互派使节,王玄策、李义表就是那时出使印度的,玄奘大法师也是那时留学那烂陀寺,还与戒日王建立了深厚友谊,一起举行阐扬大乘妙理的盛会18天和无遮大会75天。戒日王有《璎珞记》、《龙喜记》和《妙容记》三部剧作在印度梵剧史上有着特殊的价值和色彩,其中《龙喜记》又是梵剧中为藏戏所移植改编并长久传演的重要剧目之一。自11世纪以后,印度戏剧作品很少有优美的流传久远者。因为自8世纪开始有回教徒、波斯人、基督教徒和近代的葡萄牙人、英吉利人的侵入,使印度文学艺术的创造毁灭了不少,使之完全失掉了本来面貌,故而印度古典梵剧基本上没有流传下来。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。