-

北宋五子 编辑

北宋五子,是指北宋周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐。他们对北宋哲学思想的发展起了重要作用。

周敦颐为宋代理学的开山祖,其学混合了道家无为思想和儒家中庸思想,其《太极图说》为理学初期的代表作。邵雍为北宋先天象数学的创立者,思想渊源于道教,把宇宙发生的过程归结为神秘的“象”和“数”的演化过程。张载发展了“气一元论”的思想,为中国古代辩证法“两一”学说的集大成者。二程(程颢、程颐)为北宋理学的奠基者,建立了系统的以精神性的“理”为核心的学说体系。

概述图片来源:毕建勋绘《程朱理学——北宋五子》。

别名:北宋五子

所处时代:北宋

主要成就:北宋儒学的代表人物

人员:周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐

周敦颐像

周敦颐像

周敦颐是中国理学的开山祖,他的理学思想在中国哲学史上起了承前启后的作用。清代学者黄宗羲在他的《宋儒学案》中说道:“孔子而后,汉儒止有传经之学,性道微言之绝久矣。元公崛起,二程嗣之……若论阐发心性义理之精微,端数元公之破暗也”。他继承《易传》和部分道家以及道教思想,提出一个简单而有系统的宇宙构成论,说“无极而太极”,“太极”一动一静,产生阴阳万物。“万物生而变化无穷焉,惟人也得其秀而最灵(《太极图说》)。”圣人又模仿“太极”建立“人极”。“人极”即“诚”,“诚”是“纯粹至善”的“五常之木,百行之源也,是道德的最高境界”。只有通过主静、无欲,才能达到这一境界。在以后七百多年的学术上产生了广泛的影响,他所提出的哲学范畴,如无极、太极、阴阳、五行、动静、性命、善恶等,成为后世理学研究的课题。

主要著作有《太极图说》、《通书》、《太极图说》等,后人编有《周元公集》,存诗28首,赋1篇,文4篇,代表作为《爱莲说》。

邵雍(1011~1077),北宋哲学家。字尧夫,谥号康节,生于北宋真宗四年,即公元1011年,卒于神宗十年,即公元1077年,享年67岁。他生于河北范阳,后随父移居共城,晚年隐居在洛阳。宋朝理学鼻祖之一的程颢曾在与邵雍切磋之后赞叹道:“尧夫,内圣外王之学也。”人称“邵夫子”、“家先生”。墓葬地称为安乐佳城,位于洛阳市伊川县平等乡西村西卧龙沟之阳。邵雍墓1964年被公布为河南省重点文物保护单位。平等有邵夫子社恢复安乐书院,在邵雍千年诞辰,举办大型庆典活动。现安乐佳城前开辟广场,硬化道路,广植树木, 引入泉水,立有邵雍塑像,竹柏长青。

邵雍像

邵雍像

仁宗嘉祐及神宗熙宁初,曾两度被荐举,均称疾不赴。熙宁十年六十七岁卒于洛阳,嘱葬于伊川先莹。哲宗元祐中赐谥康节。有《伊川击壤集》二十卷。《宋史》卷四二七有传。

著有《皇极经世书》十二卷,包括《观物内篇》、《观物外篇》、《渔樵问对》和《无名公传》。《内篇》为邵雍之作,《外篇》是其弟子之记述,类似语录。另有诗集《击壤集》。

传说预言《梅花诗》是邵雍所写,未见考证。但缺少邵雍诗的“直抒胸用意、质朴通俗、击壤而歌的风格”,基本上可以断定非邵所作,乃后人附会。

一般来说,你可以不知道张载,但不可以不知道“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”这句名言,这就是有名的“横渠四句”。

张载像

张载像

张载是北宋时期一位重要的思想家、关学的创始人,理学的奠基者之一。其学术思想在中国思想文化发展史上占有重要地位,对以后的思想界产生了较大的影响,他的著作一直被明清两代政府视为哲学的代表之一,作为科举考试的必读之书。

张载原籍大梁(今河南开封),祖父张复,宋真宗时任给事中,集贤院学士等职,后赠司空。父亲张迪于真宗初携妻陆氏上任于陕西长安。天禧四年(1020)生张载。天圣元年(1023)年任涪州(今四川涪陵县)知州。后赠尚书督官郎中,祖父和父亲都是中小官吏。张迪在涪州任上病故,家议归葬开封。十五岁的张载和五岁的张戬与母亲,护送父柩越巴山,奔汉中,出斜谷行至眉县横渠,因路资不足加之前方发生战乱,无力返回故里开封,遂将父安葬于横渠南大振谷迷狐岭上,全家也就定居于此,以后张载就生活于此,人称他为横渠先生。

张载字子厚,号横渠,就是宋儒濂、洛、关、闽四大家的“关”,因生于陕西而以地望名。另外三家,周敦颐是湖南道州濂溪人,以地望称濂溪。程颢、程颐为河南洛阳人,故称“洛学”。朱熹原籍徽州婺源,他本人生于福建龙溪县,学者因此以“闽学”括概。

张载最被二程子等同时诸大儒称许的是他的《西铭》。其实是他的著作《正蒙》最后第十七篇“乾称”中的一段文字,他自己视为可以张之墙牖的座右铭,曾以《订顽》为题录之于书室,程颐改称《西铭》,学者悉宗之。《正蒙》中的另一段文字,张载以《砭愚》为题也曾书于墙牖,伊川改为《东铭》。但《西铭》影响最著,全文只有252个字。

张载的著作主要有《正蒙》、《西铭》、《易说》、《经学理窟》等,后人编入《张子全书》。中华书局于1978年出版《张载集》。

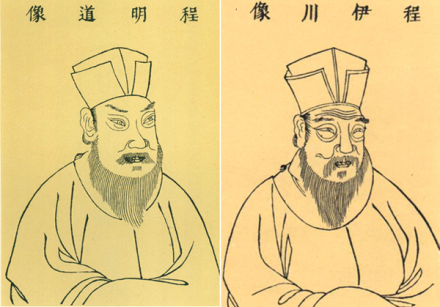

二程像

二程像

葬伊川县城西部,伊川县政府建为程园,内有程氏父子三人墓,河南省重点文物保护单位。程园前有广场,与伊川县高中相邻,有西山圣林,为伊川八大景之一。今有程道兴先生投资过亿扩建程园,届时将有新的面貌出现 在世人面前。

程颐(1033~1107),教育家。字正叔,人称伊川先生,北宋洛阳人。为程颢之胞弟。历官汝州团练推官、西京国子监教授。元祐元年(1086)除秘书省校书郎,授崇政殿说书。与其胞兄程颢共创“洛学”,为理学奠定了基础。幼承家学熏陶,其政治思想颇受父亲的影响,推举其父反对王安石新法乃“独公一人”,又说其兄程颢对荆公(王安石)之说,“意多不合,事出必论列”,极加称许。与其兄程颢不但学术思想相同,而且教育思想基本一致。

24岁时曾在京师(今河南开封繁塔之左)授徒讲学。宋神宗熙宁五年(1072)偕兄于嵩阳讲学。元丰元年(1078)知扶沟县,“设庠序,聚邑人子以教之”。元丰五年,文彦博将其鸣皋镇(今河南洛阳伊川县境)之庄园赠给程氏,乃自建伊皋书院,讲学其中几达20年。同程颢一样,主张教育目的在于培养圣人,“圣人之志,只欲老者安之,朋友信之,少者怀之”,圣人以天地为心,“一切涵容复载,但处之有道”,因此,教育必须以培养圣人为职志。在教育内容上,主张以伦理道德为其根本,“学者须先识仁。仁者蔼然与物同体,义、智、信,皆仁也。”《宋史》称他“学本于诚,以《大学》、《论语》、《孟子》,《中庸》为指南,而达于‘六经’”。

教育以德育为重,强调自我修养,其途径为致知、格物、穷理。“致知则智识当自渐明”,致知乃在穷理,即尽天理。致知的办法是“格物”。“格者,至也”,“格”是内感于物而识其理。“耳目能视听而不能远者,气有限耳,心则无远近也”,因此认识事物的关键乃在“心”。心“与天地合其德,与日月合其明,非在外也”,故致知重“内感”而不重外面事物。在学习方法上,强调求其意,“凡看文字,先须晓其文义,然后可求其意,未有文义不晓而见意者也”。

另外,主张读书要思考,“不深思则不能造其学”。或曰:“学者亦有无思而得其乎?”其教育主张和思想对后世教育影响极大。后人曾在他讲学之地设书院以为纪念,如河南嵩阳书院、伊川书院等。另外,全国各地亦有纪念他之书院,意在追踪继轨,以示其思想绵长。其著作被后人辑录为《河南二程全书》、《程颐文集》、《易传》和《经说》。

程颢与程颐的学说后为朱熹所继承和发展,世称“程朱学派”。程颢著有《定性书》、《识仁篇》等,程颐著有《易传》、《伊川文集》等,后人将二人著作合编为《二程全书》,1981年中华书局校勘出版《二程集》。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。