-

崔与之 编辑

崔与之(1158年-1239年/1240年1月19日 ),幼名星郎 ,字正子,一字正之,号菊坡。广东增城(今广东省广州市增城区)人。中国南宋重臣、学者。

崔与之为宋光宗绍熙四年(1193年)进士,初授浔州司法参军。历任广西提点刑狱、金部员外郎、主管淮东安抚司公事、秘书少监等职,为官廉洁奉公,在淮东练兵抗金,政声卓著。嘉定十四年(1219年)出为知成都府兼成都路安抚使,两年后升任四川制置使。任内安边积财,举贤抚士,使蜀中宁谧。嘉定十七年(1224年)辞官归乡,此后“八辞参知政事,十三辞右丞相”,除端平元年(1234年)为平摧锋军变而暂任广东经略安抚使兼知广州外,终不出仕。嘉熙三年(1239年),崔与之以观文殿大学士、提举洞霄宫致仕,数月后逝世,年八十二。累赠太师、南海郡公,谥号“清献”。

崔与之不仅勤于军政,在学术上亦有建树。他被称为“岭南儒宗”,所开创“菊坡学派”被认为是岭南历史上的第一个学术流派。又颇有词章造诣,开岭南宋词之始,有“粤词之始”之称 。今有《崔清献公集》传世。

(概述内图片来源 )

全名:崔与之

别名:崔正子、崔清献、星郎

字:正子,一字正之

号:菊坡

谥号:清献

所处时代:南宋

民族族群:汉族

出生地:广东增城(今广东省广州市增城区)

出生日期:1158年

逝世日期:1239年,一说1240年1月19日

主要成就:淮东、四川抗金,稳固边防,平广州摧锋军变

主要作品:崔清献公集

最高官职:观文殿大学士、提举洞霄宫→太师(赠)

爵位:南海郡公(赠)

立志报国

崔与之父母像

崔与之父母像

在青年时,崔与之多次参加科举考试,都没有中榜,他于是寄望于出外求学。直到三十二岁时,由于得到增江书友林仲介等人的慷慨资助,崔与之终于能够跨出增城,一酬宏愿。他不远千里,单身远涉关山,步行到京师临安(今浙江杭州),入太学读书。崔与之在学舍埋头苦读,在三年后的宋光宗绍熙四年(1193年)高中一甲进士,成为岭南第一个由太学生考上进士的人,从此步入仕途。

登第之后,崔与之被调往荒远的广西浔州(今广西桂平),担任从八品的浔州司法参军。他不避艰苦,尽心公务。有一次,巡按到浔州视察,但接待用的驿所却因年久失修而不能使用。郡守要崔与之主持维修,限令几日内完成。仓猝之下难以找到屋瓦,崔与之就叫属下用茅草盖屋顶,将屋内整饰一新,按时完成了任务。不久,用来储备谷物、调节物价、赈济灾荒的粮食仓库也因久未修葺而漏雨,郡守便打算卖掉储粮。崔与之得知,不顾官卑言轻,坚决反对。郡守改变主张,命崔与之负责修粮仓。崔与之以保粮为重,将自己居所的屋瓦拆下换用茅草,而把屋瓦盖在粮仓上。郡守因此赏识他的胆识才干,推荐他转任淮西提刑司检法官。

在淮西路,一个大京官的儿子称霸乡里,人们告状,许多官吏都不敢受理。状纸递到崔与之那里,他拍案而起,不畏权势,秉公判决,责令乡霸退还民田。那京官闻讯,非但没有怪罪崔与之,还表示赞许,把他推荐给朝廷。

其后,崔与之先后调任建昌军(今江西南城)新城县知县、邕州(今广西南宁)通判等职务。在新城,他整顿赋税,减免各种中间环节和费用。他规定,百姓应缴纳的钱粮直缴官衙,已缴纳的不准滥追,未缴纳的不准随便责罚,改变以前官差追缴赋税使不少民户倾家荡产的陋习。这一来,百姓争先恐后缴税,开创了未有施一次刑罚而办好赋税的德政。在邕州,知州盘剥士卒,克扣衣粮,激起哗变。崔与之奉命摄知邕州事,处理此事。他从自己驻守的宾阳赶到邕州,不顾危险,冲门而入。待叛军安定后,暗中查出一名为首滋事者,予以处斩,余者不究,迅速将兵变平息,使邕州恢复安宁。后升为“发遣宾州军事”,任内使州政清简。

五十三岁那年,崔与之升任广西提点刑狱。广西路包括海南岛、雷州,大部分是荒寂之地,属边远军州,海南岛更是没有朝廷要员去过。崔与之不辞劳苦,跑遍广西的二十五个军州。准备去海南时,他的下属说:“海滨有神灵,要渡海先得求神祷告,否则很难成功。”崔与之却不以为然,说:“海南各地官吏长期违法鱼肉百姓,我去为民除害,哪里需要神灵批准庇佑!”尽管第一次渡海因风浪大作船舵折断被迫返航,他仍然不懈努力,第二次出海时终于到达琼山县。每次到各地巡察,他都自带费用,一切公务开支按日计给,不用地方分毫;又在各地张榜明示,奖廉肃贪,公正判案,官民深为震撼。崔与之往返辛劳,殚精竭虑,几年之内,已是鬓发全白。

淮东抗金

南宋晚期,新兴的大蒙古国屡次进攻金国。金人为避蒙军锋芒,南迁都城于汴京,并企图南掠宋土。宋廷“疑其进迫”,于是命崔与之以直宝谟阁之官“权发遣扬州事、主管淮东安抚司公事”,成为抗金前线淮东路的军政长官。宁宗召见崔与之,亲自授职,并向其询问战守之策,崔与之认为:要选择好的守将,集合官军和民众的战斗力量,是边防的第一要务。

崔与之雕像

崔与之雕像

淮东一带有民间自卫组织“万弩社”,崔与之深入考察了解,认为万弩社有利于组织民众防御金兵,于是奏请朝廷将万弩社定为各县民兵组织。他又招募当地青壮年创立“万马社”,平时配给农田耕作,战时集中调用。

崔与之守边五年,边境大体安稳。山东忠义军首领李全率军归附,崔与之向权相史弥远去信,认为:“自古以来招引外兵来成事的,一定有后顾之忧。”

史弥远见边防巩固,又有忠义军归宋,想捞取边功,遂密令都统刘琸率领所部渡江攻取泗州,结果刘琸全军覆没。崔与之事后得知,悲愤上书史弥远:“今以万人之命,坏于一夫之手!”金兵乘势入境,史弥远惊慌失措,三次下令崔与之与金和议。崔与之回书拒绝,据理力争:“金兵得势之际,我朝求和,必遭屈辱。”他积极加强战备,调遣精锐部队扼守要冲之地。金兵入侵无功而退,和议之事遂不再提及,淮东局势又趋于稳定。

此后,朝廷调崔与之入朝为秘书少监,扬州军民闻讯,纷纷遮道垂泪,想要挽留。崔与之力辞朝廷诏命,准备辞官返乡。途中屡次受诏命催促来京。抵达池口时,崔与之听闻金军南侵,于是前往临安,奏言:“如今边警可忧虑的事情不止一件,只有处置山东忠义军之事刻不容缓。”他前后累次上疏多达数千字,每每叹息朝廷养虎为患,必将自留遗患。 后升任秘书监兼太子侍讲,权工部侍郎。

尽护四蜀

嘉定十年(1217年),金军进犯四川,连破大散关、成州、凤州、兴元府等地。嘉定十二年(1219年),金军又破洋州,前四川制置使董居谊弃职逃跑,蜀地大乱,人心惊惶。同时,四川溃卒张福、莫简等称“红巾军”,起兵反叛,进入利州,杀总领财赋杨九鼎。鉴于蜀中形势危急,朝廷急调闲居在蜀的安丙为四川宣抚使,调崔与之为焕章阁待制、知成都府兼成都路安抚使,平息了红巾军变。安丙久在蜀中握有重兵,一向猜忌朝廷自东南所派之人。崔与之赴任后,却能与安丙以诚相处。

嘉定十四年(1221年),安丙在任内去世。朝廷任命崔与之为四川路安抚制置使,统率四川全军。崔与之整肃军政,扭转各州军政不合局面,训令诸将汲取教训,同心卫国。史称“于是戎帅协和,而军政始立”。

崔与之雕像

崔与之雕像

金国万户呼延棫及其部属诚心投宋,崔与之大胆收留并使用他们,让呼延棫在抗金作战中发挥特殊作用,造成金人内部互相猜疑残杀,使部署于川、陕、甘的金兵再无力侵犯宋境。

崔与之善于理财,他调整粮食征购措施,发展边境贸易,通过边民买卖,将金、夏统治区大批战马、粮食买入,使四川很快成为军政协调、纪律严明、兵精粮足、百姓富裕的地区,出现了多年来少有的安定局面。

宰相史弥远见蜀中局势安稳,便派心腹郑损替代崔与之。崔与之移交了大量库存金钱物资给郑损,自己不取丝毫。金国得到情报,马上调集大军南侵。崔与之时年已六十七岁,正请求归粤养病,见此情景,于是亲临前线。金军见崔与之仍在,惧而撤军。郑损就任后,放弃崔与之重兵扼守的要地,致令宋军失势,又挥霍无度,使军需无以为继。四川自此一蹶不振。

崔与之离任后,受到四川官民的追思。他们在成都仙游阁为崔与之绘像,与此前治理蜀地的张咏、赵抃并祀,取名三贤祠。

翩然归里

崔与之四川为帅五年,清廉自持,政绩斐然。朝廷召崔与之入京任礼部尚书,但他三次上疏请辞,毅然返粤 。离蜀之际,各路官员特来相送。四川盛产美锦、奇玉,崔与之到任之初,下属众官争相馈赠,全被他推却了。到践行时,大小官员的赠礼更加可观,但崔与之一一婉拒,分毫不取。回到广州后,他建住宅于城西(今广东省广州市朝天路崔府街),从此深居简出,不再过问政事。

嘉定十七年(1224年),宁宗驾崩,沂王赵昀被拥立继位,即宋理宗。理宗即位后,授崔与之为显谟阁直学士、知潭州、湖南安抚使,他推辞,改拜提举西京嵩山崇福宫。再授焕章阁学士、知隆兴府、江西安抚使,又上疏推辞,转官为徽猷阁学士、提举南京鸿庆宫。

绍定六年(1233年),史弥远病死,理宗得以亲政,并改次年为端平元年,开始“端平更化”。理宗有意革除旧弊、起用贤才,他下诏任崔与之为吏部尚书,几次下御笔令他赴京,称崔与之“年高德邵,国之望也”。崔与之答复说:“我已经七十有六,老病缠身,实在不能从命。”始终力辞任命。

端平元年(1234年),理宗在成功联蒙灭金后,命淮东制置使赵葵等人率军收复三京(东京开封府、西京河南府、南京应天府)。崔与之听说后,“顿足浩叹”,此后宋军果然大败而回。不久后,理宗再授崔与之为端明殿学士、提举嵩山崇福宫,他也极力推辞。

广州有支部队,叫摧锋军,被调到建康(今江苏南京)驻守,长达四年。撤离卫戍后未过五岭,又在江西逗留了四年。这支部队转战各地,所向披靡。但幕府不上报功劳,驻守期满又不让回广东,摧锋军遂于端平二年(1235年)七月发动兵变 。 叛军由曾忠带领自江西经梅州返粤,焚惠阳,长驱至广州府城,知广州府连夜逃遁。 崔与之当时正在家闲居,见事态严重,便率领民兵,带病登上城楼与叛军相见,查问叛乱原因。叛军一见,立即拜伏于城下,说明兵变缘由。崔与之派弟子李昴英、杨汪中坐吊篮从城墙上缒下,到叛军营中晓之以逆顺祸福道理,宣谕允许叛军自新。叛军大部分人归家散去,曾忠带少数人退踞端州(今广东肇庆)。

朝廷得知广东动乱,任命崔与之为广东经略安抚使兼知广州。 崔与之临危受命,在家中理政,命提刑彭铉暗中讨捕残余叛军。其后受调的各路军队会合,崔与之指挥他们合围叛军,并且对叛军进行政治瓦解,使叛军尽数投降。崔与之仅将曾忠等几名首领以军法处死,降兵分散编入各军。摧锋军兵变平息。

崔与之向朝廷举奏有功人员,并要求解除自己的职务。他将为帅广州六个月所得的薪俸、大米,全部交回官库,分文不受。

晚节留香

崔与之燕居像

崔与之燕居像

嘉熙三年(1239年)六月,理宗因为崔与之坚决请辞相位,同意他以观文殿大学士、提举洞霄宫之职致仕,任其择地居住。 同年十一月(亦有十月一日 、十一月十一日 、十二月二十四日 之说),八十二岁的崔与之溘然长逝。 理宗闻讯后,追赠他为太师,谥号“清献”。 累追封至南海郡公。 临终时,他嘱咐家人:不许作佛事,薄葬即可。

崔与之病故后,有一次李昴英为理宗讲学,谈及崔与之一生的事迹与操守,理宗深为感动,愈加赞叹,于是大书“菊坡”二字赐给崔与之的家人。

明世宗嘉靖二十四年(1545年)七月,崔与之与西汉大臣廉范配享于成都府的四贤祠。

崔与之是宋代岭南由太学中进士第一人,他守淮五载,卫护四蜀,淡泊名利,激流勇退,七辞参知政事,十三疏辞右丞相兼枢密使,与张九龄合称“二献” 。后世岭南人对其颇为尊崇,如明代思想家陈献章曾迎崔与之画像至家中,隅坐瞻仰,如同弟子对待老师的礼节 。

政治

治理地方

崔与之石刻像

崔与之石刻像

崔与之代管扬州军政期间,浙东发生严重的自然灾害,无数饥民流入淮东一带而被阻于各城门外,崔与之却下令打开扬州城门迎入难民安置,从而救活流民万余人。

鉴别人才

崔与之一生推举人才诸多,却少有失误,究其原因,主要有:(1)知人善任,真正重视人才在治国安邦中的作用;(2)为国荐贤、不市私恩;(3)在举人中没有宗派观念,不存门户之见。

受崔与之一人或与他人共同荐举的官员,据学者何忠礼统计,达数十人之多,其中有名可考者有游似、洪咨夔、魏了翁、李庭芝、家大酉、陈韡、刘克庄、李鼎、程公许、黎伯登、李性传、王辰应、王潠、魏文翁、高稼、丁焴、家抑、张裨、度正、王子申、程德隆、郭正孙、苏植、黄申、高泰叔、李鐊、李心传、李昴英、林略、吴彦、李荣仲、吴昌裔、黄学皋、宋翊、吴纯臣、温若春、许巨川、杨汪中等三十八人 。后来事实证明,上述官员或以道德、学问著称,或以治绩、军功见长,确实皆是难得的人才。

崔与之善于鉴别人才,不仅表现在举人方面,也表现在能及时洞察徒具虚名之人。如沔州安抚使赵彦呐“方有时名”,但崔与之却认为他“大言无实”,称:“它日误事者,必此人。”便移书朝廷,请求同意赵彦呐自请祠官的请求,不可将边防交予他。但宋理宗并未采纳,反而在后来擢升赵彦呐为四川安抚制置使,全面主持四川防御。赵彦呐最终因兵败被贬衡州,其下场终为崔与之不幸言中 。对此,明人叶盛钦佩道:“若崔菊坡,当彦呐得军民心五年之久之时,乃能炳炳然见之之真,岂不诚难哉。”

军事

崔与之在军事方面的思想,主要有战略思想、战术思想两个部分。

其战略思想大致有四个方面:

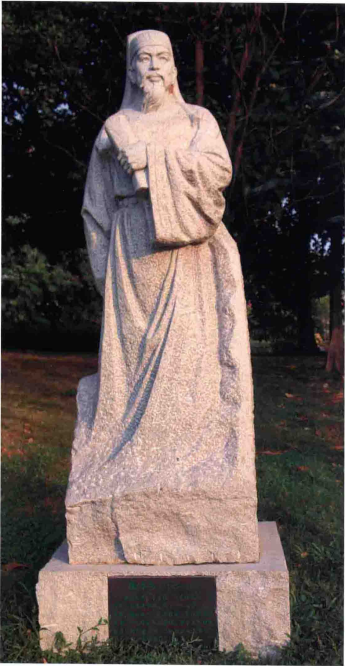

越秀南粤先贤公园的崔与之塑像,凌镇威、林彬创作

越秀南粤先贤公园的崔与之塑像,凌镇威、林彬创作

(2)安边实边:崔与之在嘉定十二年(1219年)被征入临安后,提出“实边而后可以安边,富国而后可以强国”建议,即先稳固边备,才能长期与敌国抗衡。具体来说,分为两个方面,一为通过安定边境百姓,“俾民复业, 为国强边”的途径来达到筹措战略物资的目的;二为“宽民力”以“强边”,适当减免租赋。在他看来,宽民力才能使百姓安,百姓安就能生产发展,生产发展则可以筹措到边境所需物资,物资充备则边境安;

(3)军民联防:崔与之赴扬州任之前,便提出“选守将、集民兵为边防第一事”。在淮东、四川,他疏浚壕沟、广植树木,又招募民兵,让军队与民兵互为依托,共同抗御外敌。事实上,崔与之所采取的军民联防策略成功阻止了金军南下,保卫了国家;

(4)广积军备:崔与之深知粮储、军马等是战争必需的物资。在扬州时,由于“扬州仓廒少且圮坏,新籴无放处”,便于北门内修仓廒十二座,使积粟充裕。在四川时,亦以“厚储积”为务,整顿茶马司弊政,又运米三十万石储备于沔州仓,以防不测。所以,在离开时,四川“府库钱……至千余万,金帛称是”。

而在具体战术使用上,崔与之有其独特的做法,其战术思想主要有:

(1)侦察敌情,知己知彼:崔与之对“使间”十分注意,他通过这些“间谍”侦察,了解到金国内部的变乱、蒙古军对金的攻势及山东红袄军起义等北方动态,又深知金国由于未能获得岁币,“欲以兵胁取”。正由于他对敌方有比较深入的了解,因此常能提出一些独到的见解。如在扬州时,他不以一战胜负为依据,而是从双方形势判断,出宋军仍可固守,并认为败后议和将会遭受屈辱。在四川任上,崔与之也“厚间探者赏,使觇之,动息悉知,边防益密”。如此,便能有效地了解金军的动态,以便采取对应措施;

(2)连环筑垒,统一指挥:崔与之认为在作战时,需把握全局,协调联防,才能取得有利地位。为此,他在“淮阴、宝应、滁州,筑城浚壕,措置守御”,又于楚州青河口“筑城置戍,可守可战”,并“乞置副都统于楚州,以总内外之兵”。使山阳、淮阴之间形成了首尾相应的常山蛇阵势,有效抵御金军南侵。同时,他反对罢去两淮(淮东、淮西)制置使司的决定,强调统一指挥的重要性,认为两淮无总帅则不能及时救援,“事事禀命朝廷,必稽缓误事矣”,不利于整体战局。崔与之的做法确实取得了成效,在扬州任上,他控制了两淮局面;在四川任上,则保持了巴蜀安全,使金军不敢贸然南下;

(3)训练士卒,增强实力:崔与之重视练兵,他认为兵不在多,“在素练耳”。在扬州任上,崔与之把诸军分作三等教阅,明细职责,以提高战斗力,“由是淮东军声大振”。他还“料简丁壮,选材力服众者”,招募万弩社、万马社人员,“仍选材智出众者统之”,由官府资助,取得了较好的成效;

(4)分化敌方,瓦解攻势:为更有效地瓦解金军攻势,崔与之采取分化敌军的措施,其重要措施便是重赏投奔南宋者。如在四川时招降金国万户呼延棫,“籍其兵千余人,皆精悍善战”,又昭示边关,公开纳降,使得金国内部”上下相疑,多所屠戮”。在对待广州摧锋叛军时,崔与之也亲自劝谕,分化叛军,使大部分叛军投诚,少量首谋者在逃亡端州后也被擒杀。

总而言之,崔与之在淮东及西蜀,均坚持积极防御的军事策略,在其苦心经营下,淮东晏然,蜀中大治,因此时人称他为“岭南古佛,西蜀福星”。

文学

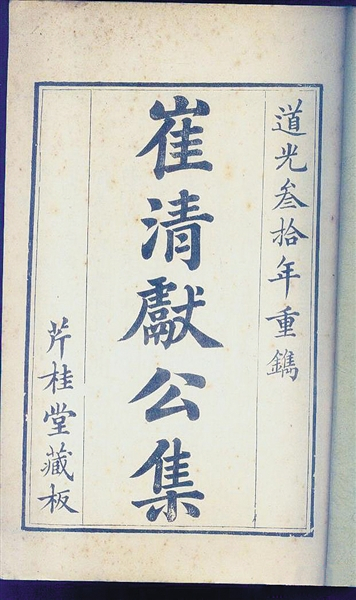

《崔清献公集》

《崔清献公集》

崔与之的爱国篇章当推《水调歌头·题剑阁》,这首词作于他出知成都府,担任入川卫边重任之时。词中借助壮阔悲凉的景象来表达慷慨悲凉的爱国之情,表现了两重主题:忧国忧民与志在丘壑。词中的“老来勋业未就,妨却一身闲。蒲涧清泉白石,梅岭绿阴青子,怪我旧盟寒。烽火平安夜,归梦绕家山。”渲染了一种慷慨悲壮的崇高感,怀乡与报国的主题互相映衬,这是唐代边塞诗惯常的手法。 该词结构严谨,风格激昂雄壮,爱国之情和报国之志喷薄欲出。

为生民立命,报效国家,是崔与之诗词的重要主题,他的为数不多的留存于世的诗词中,这个主题不断得到表现,比如他在友朋酬唱赠答的作品中,多为劝慰对方戮力王室为国尽忠的内容。如《送夔门丁帅赴召》中:“坏证扶须力,危机发更难。胸中经济学, 为国好加餐。”

崔与之虽对个人命运抱着“不语怪力乱神”的态度, 但也不得不把政治苦闷委之于神秘的命运。在他的诗歌中,有三首诗是送给相士的。如《张进武善风鉴》其一曰:“谁将伏豸夸颅骨,我有盟鸥吒肺肝。坎止流行随所遇,何须觅梦到邯郸。”虽然说面相不凡,可能官运亨通,但还是流露出一种自我调侃式的推脱:我已像杜甫那样,和鸥鸟有约,要隐居了。这种情绪其实是对政治理想无法实现的无奈。

和两宋之交的名臣李纲一样,崔与之对乡居生活充满了渴望。由于种种原因,他多次请求致仕,回乡后又数次推辞朝廷的任命。与此相联系,他的许多为官期间的诗歌流露出孤寂的情怀,如《峡山飞来寺》《杨州官满辞后土题玉立亭》二首,使其宦海漂泊的孤独萦绕心头。

儒学

崔与之所治的儒学流派被称为“菊坡学派”,后世将其人尊为岭南三大家之一 。“菊坡学派”被认定是岭南历史上的第一个学术流派。 《宋元学案》将崔与之收录于《丘刘诸儒学案》之中,称其为“攻愧(学者楼钥)讲友”。

崔与之及其学派受理学思想的影响较少,甚至揭出“无以学术杀天下后世”的宗旨,具有明确批判理学的意识。他治学从不高谈天理性命,从政则注重经世致用。其所倡导的学风,在客观上抵制了南宋后期理学的蔓延趋势,使之未能在岭南地区广泛传播。学者张其凡评价道:“综览宋代岭南的理学人物,均不足以与崔与之、李昴英相颉颃……南宋后期至元代初期,岭南学术的主流学派是‘菊坡学派’,这也是当时岭南唯一可与内地抗衡的学派。”

洪咨夔:①崔与之护蜀而归,闲居十年,终始全德之老臣,若趣其来,可为朝廷重。 (《宋史》引)②清献之清,忠定之忠。航海健帆,烛天老镜。

刘镇:始终无玷缺,出处最光明。 (《崔清献公言行录》引)

刘光祖:①劲峻似忠定(张咏),廉约似清献(赵抃)。立朝议论,爱君子,恶小人,又与昔贤同。 (《成都三贤阁记》引)②今代崔公,二老奇拔。立朝抗论,謇謇谔谔。天产遐远,扶世卑弱。蜀力惫甚,忍复残割。公来护之,赤子是活。宜以公像,寘仙游阁。 (《成都三贤阁记》引)

家大酉:东海北海天下老,亦有盍归西伯时。白麻不能起南海,千载一人非公谁。 (《崔清献公行状》)

李昂英:清献崔公护坤维晩,必自出伺烽火。至报稍急,辄通夕不寐,思所以应。乃心无顷刻忘边忧也。指纵诸将,每手笔驿以授,情通如家人,而人乐为之用。 (《跋吴都统所藏菊坡先生帖》)

刘克庄:如公所立,百世犹兴。谁其似之?严光、管宁。 (《祭崔相文》)②公却厚禄,与粪土同。使公复出,一时蒙功。公虽不出,百世闻风。尚有伟人,奚忧江东……高于二疏,洁于两龚、国侨之惠,史鱼之忠。 (《祖祭崔相文》)

黄震:杰然之才,恻然之心,超然之见,近世唯公一人而已。 (《古今纪要》)

文天祥:①菊坡翁盛德清风,跨映一代。归身海滨,当相不拜。天下之士,以不得见其秉钧事业为无穷恨。 (《跋崔丞相二帖》)②菊坡天人,文溪(李昂英),菊坡样人,菊坡不可作已,愿见文溪。 (《广东新语》引)

牟巘:端平改纪,崔公遂相,白麻一出,天下倾想风采。 (《跋崔清献公帖》)

脱脱:①理宗四十年之间,若李宗勉、崔与之、吴潜之贤,皆弗究于用;而史弥远、丁大全、贾似道窃弄威福,与相始终。 (《宋史》)②唐张九龄、姜公辅,宋余靖皆出于岭峤之南,而为名世公卿,造物者曷尝择地而生贤哉?先王立贤无方,盖为是也。番禺崔与之晚出,屹然大臣之风,卒与三子者方驾齐驱。 (《宋史》)

周德恭:与之有守,屹然有大臣风,史称其与张九龄齐名异代,诚宋之纯臣也。 (《续通鉴纲目》引)

黄谏:貌古而真,心古而纯。秉国钧轴,为世伟人。岭南间气,无间中夏。斯与曲江,齐驱并驾。 (《崔清献像赞》)

王守仁:申申其容,夭夭其色。温温其恭,矫矫其直。何以似之,寒花晚节。又何似之,碧天一霜。

何乔新:自金有蒙古之难,中原豪杰并起,而争请命于宋。李全、张林以山东来归,严实、彭义斌以河北来归,计其将卒不啻百余万。使宋得壮猷宿望如崔与之、魏了翁者,建阃淮甸,抚之以恩威,驭之以纪律,画疆理以处之,择将帅以统之,岂惟可以保淮而固江耶?复汴洛之旧都,吊祖宗之遗民,盖可坐致矣。 (《朝延以淮乱相仍以改楚州为淮安军视之若羁縻州然》)

陈献章:先生,宋代之名臣,吾乡之前哲。卷舒太空之云,表里秋潭之月。淮蜀委之而有馀,疑丞尊之而不屑。故能效力于当年,而全身于晚节。猗欤先生,挺生南越。广厚深沉,清通朗彻。藐予区区,心驰梦谒。稽首丹青,点兹顽铁。庶几百年,不远途辙。秋菊之芳,寒泉之洌。奚而荐之,用表真洁。 (《祭菊坡像文》)②万里归心长短赋,九天辞表十三陈。 (《梦崔清献坐床上李忠简坐床下野服搭飒而予参其间》)

湛若水:惟宋右相清献公菊坡崔先生,备具人理,曲有众善,曰德、曰义、曰能、曰诚、曰智、曰节、曰勇。是故完养天性,克而有光,非德乎!辞受进退,以宜以决,非义乎!镇蜀而人是绥,抚广而难乃弭,非能乎!一言退贼,非诚乎!宋道日弛,知不可为,见几而作,非智乎!力辞相位,厥志不回,非节乎!七札方殷,急流而退,辞表十三,果毅不疑,非勇乎!惟公道具天民,为人先觉,在天下为天下师,在后世为百世师,在一乡为乡党师,所谓乡先生可祭於社者欤! (《新置崔清献菊坡先生祠田记》)

朱厚熜:张九龄之忠荩,而不究其用;崔与之之风槩,而不久于朝。 (《国朝献徵录》引)

郭棐:吾粤僻在炎徼,至汉始属版图。五百余年迄唐,而有曲江张公,以忠谠称。又五百余年迄宋,而有菊坡崔公,以风节称,文章物采班班,与中土抗衡。 (《纂辑白沙至言跋》)

钱士升:封疆之吏,曰予御侮。故尚智略,亦铙雄武。崔、余、贾、陈,毕及向、杜,一方所赖,庶我(阙)虎。 (《南宋书》)

宋端:南康李公燔、莆阳陈公宓与南海崔公与之辈,没齿不肯轻拜理宗除命,其意古有所主……近世评公者,或谓其清风高节,或谓其洪度雅量,或谓其知几知微,要之皆浅乎其知。 (《题崔清献公言行录》)

屈大均:崔清献公八辞参知政事,十三辞右丞相,家大酉书其集云:东海北海天下老,亦有盍归西伯时。白麻不能起南海,千载一人非公谁……泰泉(黄佐)云,吾广带海陆为郡,山奥川豁,古称珍饶,于卷握若别出堪舆然,故其民素乐清旷而恬仕进。噫嘻,岂清献之流风所被欤。 (《广东新语》)

黄宗羲:先生历仕四十七年,清风高节,屹然师表,未尝沾一弹墨。 (《宋元学案》)

焦映汉:琼海为东粤僻壤……是秦汉以前,风化所不及,文运所未开也。迨宋崔清献提刑来郡,奖廉劾贪,兴利除害,著《海土澄清录》,由是渐知礼化。 (《海忠介公集·序》)

生时异象

据说,崔与之出生前,他的母亲罗氏夜晚坐在屋外乘凉,一颗星星坠落到她的怀中,于是就怀孕生下了崔与之。也正因为此,崔与之被父亲崔世明取了个小名,叫星郎。

坚拒私请

有一个吕姓同乡士人,考试及第初出茅庐,就来求崔与之疏通举荐。崔与之正色道:“入仕之初,应当以职业为重,不要担心别人或上司不了解自己。”以后崔与之知道他居官清廉谨慎,就向有关方面推荐。被举荐之人始终不知自己得以迁官,是因为崔与之的帮助。崔与之的姐姐也曾为她儿子求官的事向崔与之说情,但崔与之却说:“当官贤能与否,事关百姓的欢乐和忧愁,官位断不可私相授受。”始终没有循朝廷恩例为外甥求官。

守节如初

崔与之从政数十年,官至显贵而不养妓,不增置财产,不受馈赠。自中年丧偶之后,不再续娶 。老来居家,左右只有书籍相伴,家里连亭园台榭都没有增建。一生所得俸禄,除自用外,其余都用来接济亲友。致仕以后,朝廷所发的俸禄,则一概辞谢不受。 有人问他为什么,崔与之说:“我当官受薪,尚且怕尸位素餐;现在致仕了,怎么还能贪图朝廷的俸禄呢?”闻者无不赞叹。儿子崔叔似结婚,儿媳带来七百多亩“嫁妆田”,崔与之让儿子尽数退回外家。

崔与之很赞赏北宋名臣韩琦所言:“士之保初节易,保晚节难。”晚年归家,将自己的寝室题匾“晚节堂”。他将处士刘皋的语句修改后命门客写成隶书贴于书斋:“无以嗜欲杀身,无以货财杀子孙,无以政事杀民,无以学术杀天下后世。”作为座右铭 。

崔与之病故后,有一次,他的学生李昴英为理宗讲学,谈及崔与之一生的事迹与操守,理宗深为感动,愈加赞叹,于是大书“菊坡”二字赐给崔与之的家人。

两枝梁

崔与之致仕后,在家乡建造了一座极其壮丽的府第。乡里有一位李姓富商,也效仿崔与之的做法,将督造崔府的工匠聘来,让他们按照崔府的规模,“尺寸不差,造屋一所”。落成之日,崔与之亲自登门观赏,李姓富商大喜。他眼见此宅与自己的府第完全相同,心中不快,却未当场发作。等到回府后,才叫人把匠人找来,问道:“你帮此人建造这处居所,好是好,但少了两枝梁。”匠人颇感疑惑,说:“这府宅全是按照您的相府的规模建造的,不知是哪里少了两枝梁?”崔与之反讽道:“一枝叫‘没思量’,一枝叫‘没酌量’。”

菊坡

崔与之一生酷爱菊花,更喜欢韩琦的名句:“不羞老圃秋容淡,且看黄花晚节香。”亲笔书写这句诗悬于崔府堂前。又自号为“菊坡”。待到其八世子孙之后,崔氏家中生出几支菊花,都出现了“一菊两蕊”的异象,时人都感到惊奇。

辈分 | 关系 | 姓名 | 简介 |

|---|---|---|---|

家世 | 曾祖父 | 崔克 | 赠太傅。 |

曾祖母 | 朱氏 | 赠一品夫人。 | |

祖父 | 崔隽 | 赠太傅。 | |

父亲 | 崔世明 | 医术高明。 | |

母亲 | 罗氏 | 赠申国太夫人。 | |

—— | 妻子 | 林氏 | 早逝。后赠申国夫人。 |

子辈 | 儿子 | —— | 字叔似,为人宽厚。 |

表格参考资料:

崔与之的文章“明白谨严” ,所著《菊坡文集》毁于战火。其余作品,如《岭海便民榜》《海外澄清录》,在明代中期以前便已亡佚。 其后代崔子璲辑有《崔清献全录》,存《言行录》3卷、《奏札诗文》5卷及《附录》2卷。 今有《崔清献公集》传世。

关于崔与之的逝世日期,史籍中有四种说法:

1.嘉熙三年十月一日(1239年10月29日):《古今纪要逸编》持此说; 2.

嘉熙三年十一月:《崔清献公墓志铭》《重刻崔清献公言行录·序》持此说; 3.

嘉熙三年十一月十一日(1239年12月7日):明人刘复为《崔清献公全录》作序,持此说; 4.

嘉熙三年十二月二十四日(1240年1月19日 ):《宋史·理宗纪》《续通鉴纲目》《续资治通鉴》持此说。

今人著述中,如浙江大学历史系教授何忠礼采用“十二月己未(即十二月二十四日)”说 ;日本学习院大学东洋文化研究所研究员王瑞来《崔与之事迹系年补考》一文中亦赞同何忠礼之说。台湾大学历史系教授王德毅在《崔与之与晚宋政局》中称崔与之卒于“十一月丁丑(十二日)”,另为一说 。

祠堂

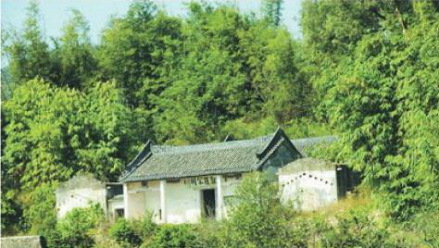

崔清献公祠

崔清献公祠

1986年,佛冈县人民政府公布崔清献公祠为县文物保护单位。

铜像

崔与之铜像

崔与之铜像

纪念馆

清献园(取自海南日报数字报)

清献园(取自海南日报数字报)

《文溪集·崔清献公行状》

《崔清献公墓志铭》

《崔清献公言行录》

《大德南海志·附录二·崔与之》

《宋史·卷四百六·列传第一百六十五》

《南海学崔清献公祠碑》

《南宋书·卷五十·崔与之余玠等列传第四十二》

《广东新语·卷七·人语》

《钦定续通志·卷三百九十九·列传一百九十九》

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。